À propos de « Un silence religieux. La gauche face au djihadisme », de Jean Birnbaum

Un silence religieux. La gauche face au djihadisme, le livre de Jean Birnbaum a été largement couvert par les médias, qui ont amplement repris ses thèses. Pourtant, un tel ouvrage mérite un vrai débat qui n’a pas encore eu lieu.

En France, tout commence et se termine avec l’Algérie quand il s’agit de l’islam. Les relations tourmentées de l’Hexagone avec ce pays et plus de cent trente ans de colonisation ont marqué l’Histoire, la politique, la culture, les idées de la métropole. Et pourtant régulièrement, au hasard de l’actualité, on « redécouvre » la solidité de ce lien que les livres d’histoire scolaire limitent au seul fait colonial. Celui-ci, loin d’être une « affaire étrangère » a été au centre de la vie politique de la IIIe et de la IVe République, de ses déchirements et de ses soubresauts ; il a profondément marqué la vie intellectuelle, et la vision de l’islam. En un mot, il est inscrit dans le tissu même de l’Histoire nationale.

Cette dimension est à la fois absente et présente du livre de Jean Birnbaum, Un silence religieux. La gauche face au djihadisme1, qui évoque la difficulté de la gauche à penser la religion. Absente, parce que les mots « colonie » et « colons » ne sont utilisés qu’une seule fois. Présente, puisque un chapitre capital pour illustrer son propos est consacré à « la génération FLN » (Front de libération nationale), ces Français qui se sont mobilisés pour l’indépendance de l’Algérie et qui sont arrivés aux affaires dans les années 1980. Pour résumer le propos de l’auteur, ils n’ont pas perçu la dimension religieuse de l’insurrection de 1954 :

Ce que la gauche avait sous-estimé, une fois de plus, c’est la force autonome des représentations religieuses et de la foi. Elle n’avait pas pris conscience que partout dans le pays, chez les paysans mais aussi chez beaucoup d’instituteurs, la formation coranique constituait depuis longtemps « un socle inexpugnable ».

D’où leurs désillusions.

La revanche de Marx

Passons sur l’idée sous-jacente que « la génération FLN » serait aux affaires et rappelons que ceux qui se sont opposés à la guerre en Algérie ont, presque jusqu’au bout, été une minorité. Ils n’ont été, pendant toutes les premières années de cette guerre sans nom, qu’une petite poignée, ceux que l’on a appelé les « porteurs de valises ». Il est vrai qu’ils sont souvent passés à côté de la dimension musulmane de l’insurrection du 1er novembre 1954. C’est pourtant celle-ci qui, selon Birnbaum, expliquerait son échec ou en tous les cas le fait qu’elle n’ait pas répondu à l’idéal projeté sur elle.

Là où les indépendances des anciennes colonies étaient censées émanciper les opprimés des anciens préjugés, elle a souvent conduit, en réalité, au retour de forces qui en appellent à un héritage religieux millénaire.

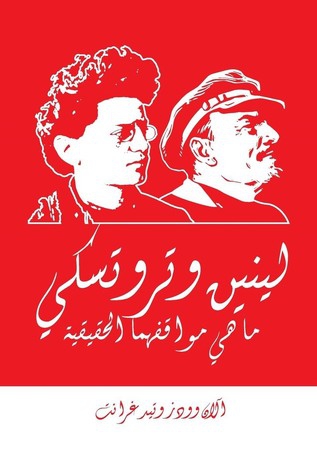

Vraiment ? En Chine ou au Vietnam, en Afrique du Sud ou au Mexique, est-ce l’héritage religieux qui a triomphé, ou la prégnance des structures « traditionnelles », pas forcément liées à la religion ? Quand on étudie les mouvements de libération nationaux qui se soulevaient à travers les cinq continents dans les années 1950-1970, leur programme était généralement truffé de mots d’ordre révolutionnaires, et écrit dans la langue — presque universelle à l’époque — du marxisme. Le fond de l’air était rouge. Ces mouvements se réclamaient du prolétariat international et du socialisme. Le Parti congolais du travail se référait au marxisme-léninisme le plus orthodoxe, tout comme le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et le Parti socialiste yéménite prétendait construire « le socialisme scientifique » dans un des pays les plus pauvres de la planète. Partout on scandait des slogans internationalistes, on hissait le drapeau rouge, « rouge du sang de l’ouvrier », on brandissait les portraits de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilitch Lénine, voire de Joseph Staline et de Mao Zedong. À quoi donc est dû l’échec de ces expériences tiers-mondistes ? À la religion ?

Ne faut-il pas lire dans ces déboires, plus simplement, la revanche de Marx qui affirmait le caractère premier, dans l’évolution des sociétés, de « l’infrastructure » — c’est-à-dire des rapports de production économique, des « forces productives » — par rapport aux superstructures (politiques, idéologiques). Pouvait-on bâtir une société « avancée » en sautant les étapes du développement, ou le socialisme ne pouvait-il être enfanté que lorsque le capitalisme serait arrivé au bout de sa mondialisation, de ses contradictions ? On peut également y voir le résultat d’un héritage colonial partagé, le poids de la guerre froide, le modèle du parti unique vu comme un facteur essentiel du développement. Et peut-on aborder la place du facteur musulman aujourd’hui sans revenir sur l’intervention soviétique en Afghanistan et son exploitation par les États-Unis qui ont jeté les bases de ce qui deviendra par la suite Al-Qaida ?

Une controverse que Birnbaum n’évoque pas avait agité les « porteurs de valises ». Avec Francis Jeanson2, un certain nombre d’entre eux, désespérant de la révolution en Europe, voyait dans l’Algérie l’avenir — y compris celui de la France. Plus réaliste, sans doute parce qu’il avait grandi en Égypte et qu’il connaissait mieux les sociétés concernées, le militant communiste et anticolonialiste Henri Curiel expliquait qu’une révolution faite pour l’essentiel par les masses paysannes ne pourrait constituer un modèle pour le monde développé. Faut-il expliquer les échecs du « modèle algérien » par l’islam, ou par le caractère profondément traditionnel de la société, renforcé paradoxalement par sa déstructuration barbare et les cent trente ans de « civilisation » qui ont favorisé le renforcement de ce qui était perçu par les Algériens comme la tradition, une tradition qui leur permettait de résister à la volonté étrangère de les déraciner ?

D’autres facteurs ont contribué aux échecs du tiers-monde, de la persistance de la domination économique du Nord aux interventions occidentales multiples contre les pays nouvellement indépendants ; contre le président égyptien Gamal Abdel Nasser ; contre les mouvements de libération de l’Afrique australe — y compris le Congrès national africain (African National Congress, ANC) de Nelson Mandela, qualifiés de « terroristes » par Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Ces causes ne sont jamais même évoquées par l’auteur qui préfère se cantonner dans le ciel de la philosophie, des idées pures, loin de la réalité un peu sordide de la politique et de l’économie.

Le « modèle algérien »

L’avenir algérien n’était sûrement pas écrit dans « le grand rouleau » du déterminisme auquel croyait Jacques le Fataliste dans le dialogue philosophique de Denis Diderot, ni dans le Coran. Il n’était pas fixé au lendemain de la seconde guerre mondiale. Des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, le 8 mai 1945 à la politique de la terre brûlée coloniale, les autorités françaises ont poussé à la militarisation de la révolte pour laquelle l’Algérie continue de payer un lourd tribut car elle a facilité la victoire, au sein du Front de libération nationale (FLN), des tendances les plus militaristes et les plus autoritaires au détriment des politiques. Et si l’on évoque l’islam, il faudrait rappeler que la version dominante de l’islam en Algérie en 1954 différait largement de celle qui s’est imposée dans les années 1980 ou 1990. À l’époque, nombre de villages algériens n’avaient pas de mosquée et le jeûne du mois de ramadan était bien moins respecté qu’aujourd’hui. Il n’existe pas « un » islam, mais des lectures de textes en principe immuables, cependant toujours interprétés par des êtres humains rarement d’accord entre eux sur le sens véritable de la parole divine. Et qui justifient des pratiques bien différentes d’un bout à l’autre de ce que l’on appelle le monde musulman.

Quant à la question des femmes, elle se posait ailleurs dans les mêmes termes qu’en Algérie, sans que l’islam ait grand chose à y voir. Alors que le Front populaire de libération de l’Érythrée (FPLE), organisation marxiste-léniniste mâtinée de maoïsme comptait un grand nombre de combattantes, la victoire a débouché sur une relégation des femmes3. On pourrait de plus évoquer les guérillas latino-américaines dont les directions étaient influencées par un mélange de machisme et de patriarcat, mêlés à un catholicisme hostile au droit à l’avortement. La mise à l’écart des femmes — voire leur traitement comme objets sexuels — n’est le monopole ni de l’islam, ni de la religion, ainsi que l’ont prouvé les viols de masse comme arme de guerre, par exemple en Bosnie ou au Congo. Un récent sondage Ipsos (décembre 2015) sur la « culture du viol » en France devrait « nous » amener à une certaine modestie.

Il ne faut bien sûr pas sous-estimer le rôle de l’islam en Algérie. Comme le souligne la sociologue trop peu connue Monique Gadant, citée par Jean Birnbaum, l’islam était aussi un moyen d’affirmer une identité propre, de rompre avec cent trente ans de mépris et d’oppression.

Pour les chefs de la rébellion, cette insistance sur le renouveau islamique est une manière de rompre avec la France, avec sa domination et son projet d’assimilation, qui implique la négation constante de la culture algérienne, à commencer par son héritage spirituel.

L’islam de toutes les résistances

Pouvait-il en être autrement ? L’islam avait été au cœur de toutes les résistances au Maghreb et au Proche-Orient, ce qui explique également son enracinement, lequel choquait Guy de Maupassant en 1883, dans son récit intitulé « La province d’Alger » : « Ceux-là des Arabes qu’on croyait civilisés, qui se montrent en temps ordinaire disposés à accepter nos mœurs, à partager nos idées, à seconder notre action, redeviennent tout à coup, dès le Ramadan, sauvagement fanatiques et stupidement fervents »4.

Les interprétations de l’islam, il faut le répéter, ont souvent été contradictoires, y compris sur le plan social. « Il y a l’islam des pauvres et l’islam des riches », disait le président algérien Houari Boumediene. Ou, comme l’expliquait l’ancien président burkinabé Thomas Sankara : « La Bible et le Coran ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité5. » Pourtant la volonté d’indépendance s’exprimait non seulement dans le domaine politique mais également dans celui de la culture, dans le refus de copier un modèle occidental se présentant à la fois comme universel et « unique », niant sa propre dimension oppressive à l’égard d’aspirations progressistes venant d’autres cultures. Il s’agissait non pas de « désacraliser le pouvoir profane », comme l’écrit Birnbaum, mais de désacraliser l’universalisme européen pour construire les conditions d’idéaux bâtis et inventés en commun. Et c’est l’angle mort de cet ouvrage de n’interroger jamais cet « universalisme » qui a couvert, à nombre reprises, les pires crimes, des entreprises coloniales à la volonté de démocratiser l’Irak.

Une dernière remarque sur le chapitre algérien. Oui, les militants furent naïfs, comme ils le sont parfois, ils furent néanmoins du bon côté de l’Histoire. Et s’ils se sont trop enthousiasmés, ce n’était pas parce qu’ils manquaient de clairvoyance face à l’islam — ou alors il faudrait expliquer pourquoi ils le furent pour d’autres causes, comme Cuba ou le Vietnam.

Revenons au propos central de Birnbaum : l’incapacité de la gauche à prendre la religion au sérieux. Je partage ce point de vue, en revanche pas la manière dont le débat est présenté. Tout d’abord, et contrairement à ce qu’il semble croire, la pensée de Marx ne s’est pas fixée avec les Thèses sur Feuerbach (1844). Toute son oeuvre montre l’intérêt qu’il accordait à l’idéologie et à sa relative autonomie par rapport aux structures économiques. Il suffit de lire Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte pour se convaincre de cette complexité de la pensée marxiste, qui ne se réduisait pas à un déterminisme économique.

Essentialisation des sociétés musulmanes

D’autre part, à aucun moment ne sont définis ni la gauche ni l’islam, encore moins l’islamisme. Est-il vraiment possible de mettre dans le même sac des mouvements comme le Hezbollah ou le Hamas, qui s’inscrivent dans une logique nationale, et l’organisation de l’État islamique (OEI) ? Oui, Al-Azhar, l’institution religieuse qui appuie le pouvoir du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi (allié de la France, rappelons-le) est une organisation très conservatrice. Pour l’auteur, ses prises de positions sont « un énième indice de la difficulté qu’il y a à tracer une frontière nette entre islam et islamisme ». Seulement Al-Azhar représente-t-il l’islam ? Il faudrait faire le lien entre les régimes dictatoriaux dans le monde arabe et la lecture de l’islam plus que conservatrice qui s’est imposée à partir des années 1970. Durant les années de révolte en Égypte après 2011 et avant le coup d’État du 3 juillet 2013, de vifs débats ont eu lieu sur la religion, sa place, et même sur l’athéisme. Ils ont conduit à de véritables affrontements au sein d’Al-Azhar parmi les religieux, confirmant que la démocratie est le seul cadre qui permette de combattre les idées réactionnaires. Toutefois, cette institution a été reprise en main par le pouvoir qui l’utilise à son seul profit, et sûrement pas pour imposer une vision ouverte de l’islam.

Enfin — et l’on touche là à une autre limite du propos de l’auteur — l’islam ne détermine qu’une petite partie de la vie des musulmans à travers le monde : ni les entreprises, ni les écoles (même s’il y a des cours de religion), ni l’armée, ni la culture ne fonctionnent selon des « lois islamiques ». Et s’il est souvent affirmé dans les Constitutions que la charia est une des sources, voire la source principale de la législation, cela a peu de conséquences pratiques en dehors du domaine, très important, des statuts personnels. Il faudrait d’ailleurs rappeler que la charia n’est pas un code juridique défini, étant lui aussi soumis à des interprétations multiples et le principe du « doute » dans la justice y joue un rôle majeur6.

En un mot, il ne faut pas « surislamiser » les sociétés musulmanes, les réduire à la religion. Et la comparaison entre la situation des femmes en Inde et au Pakistan devrait amener à dépasser le clivage musulmans/non musulmans, pour réfléchir sur le patriarcat.

Le débat dans la gauche et chez les marxistes concernant la religion ne date pas d’hier. S’il resurgit, c’est à cause de l’islam, le christianisme s’étant acclimaté — sous des formes très différentes d’un pays à l’autre — à nos contrées européennes laïcisées. Birnbaum s’interroge sur l’autonomie de la religion par rapport aux racines sociales, qu’il voit comme une preuve de l’incapacité de la gauche à penser le problème.

Ce qui devrait nous étonner, ou nous préoccuper, ce n’est pas que l’islamisme armé ait des racines sociales, c’est bien plutôt qu’il manifeste une remarquable autonomie par rapport à elles.

L’auteur cite, à l’appui de son propos, l’immense diversité des protagonistes de l’islamisme, notamment des ingénieurs ou des gens issus de couches favorisées, pas forcément des gens opprimés ou frustrés. Néanmoins cette diversité, quel mouvement contestataire d’ampleur mondiale ne l’a pas connue ? Faut-il rappeler le rôle de nombre d’intellectuels, voire de « bourgeois » et d’aristocrates, dans les grands mouvements anarchistes, socialistes ou communistes, de Jean Jaurès à Lénine, de Pierre Kroptokine à Fidel Castro ? Et la dimension communautaire de l’islam qui fascine Birnbaum est-elle vraiment réservée aux islamistes ? On la retrouvait par exemple chez les commis voyageurs de l’Internationale communiste dans les années 1920, eux aussi étaient « frères en… » pour reprendre la formule de Régis Debray.

En quoi « l’autonomie de la religion » par rapport aux enjeux sociaux est-elle plus importante que celle d’autres idéologies ? Birnbaum ne répond pas à la question, et il sous-estime totalement les réflexions de Marx qui avait bien mis en lumière l’autonomie des idéologies par rapport aux infrastructures. Dans ses cahiers pour préparer Le Capital et dans ce dernier ouvrage (le livre I), il affirme de plus en plus que son travail concerne l’Europe et que l’Inde, la Chine ou même la Russie doivent être étudiées de manière spécifique car leur histoire ne rentre pas dans le cadre des « stades successifs » de développement : sociétés primitives, esclavagisme, féodalisme, capitalisme. Il introduit le mode de production asiatique et revient de manière positive sur les formes de propriété communale qui se sont maintenues dans ce pays (et également en Russie).7

« L’opium du peuple »

L’époque a changé et le débat se pose en termes nouveaux. Le surgissement de mouvements religieux dans l’aire musulmane soulève des défis inédits. Les réponses à y apporter ne sont pas simples et il est vrai que la gauche, « modérés » et « radicaux » confondus, a du mal à s’y retrouver. Mais peut-on vraiment écrire que la gauche observe un « silence religieux » sur l’islam ? N’est-ce pas, au contraire, l’hostilité à cette religion qui a accompagné depuis quelques décennies la crise des idéaux socialistes et des mouvements nationalistes ? Depuis quarante ans, combien de couvertures de magazines, de journaux ont prétendu qu’on ne pouvait rien dire sur l’islam, que le sujet était tabou8 ? Combien d’articles sont consacrés à dénoncer « ce silence religieux » ?

Certes, après les attaques de janvier ou de novembre 2015, la plupart des politiques ont fait mine de s’en tenir à un discours « modéré », si l’on excepte, et ce n’est pas rien, Manuel Valls et sa guerre contre « l’islamo-fascisme » — cela tenait toutefois à des considérations tactiques. La droite n’adopta pas une position très différente. Cependant le sous-texte, le discours des médias dominants repris en boucle, celui de nombre d’intellectuels, notamment de gauche, désignait « l’islamisme » — un concept fourre-tout qui va des Frères musulmans à Al-Qaida — et plus ou moins explicitement l’islam, dont on n’arrête pas de répéter qu’il doit « se réformer », comme l’ennemi de « notre mode de vie ». Les responsables des attentats n’étaient-ils pas ceux qui voulaient nous empêcher de critiquer les religions ou de boire de l’alcool à la terrasse des cafés ? Et pour corriger son premier ministre qui avait parlé de « guerre des civilisations », le président français a préféré dire que nous étions dans un combat pour la civilisation ; la différence entre les deux formulations étant que Valls considère nos ennemis comme faisant partie d’une autre civilisation et François Hollande comme purement et simplement des barbares.

Le manque de vision de la gauche à l’égard de la religion aurait créé une indulgence coupable à l’égard de l’islam, prétend Birnbaum. Abordant le débat soulevé par la fameuse candidate voilée présentée par le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) aux élections régionales de 2010, il écrit que ceux qui ne faisaient pas la différence entre le foulard et le string étaient « représentatifs d’une large partie de la gauche » ! Quand on sait que la gauche intellectuelle et syndicale enseignante a été à l’avant-garde de l’exclusion des filles voilées de l’école — et plus largement de leur marginalisation dans la société — on reste étonné par une telle approximation de l’auteur qui affirme par ailleurs que

lorsque l’islamisme s’est imposé dans le paysage politique international nombreux ont été les militants tentés par une alliance, fût-elle ponctuelle, avec le diable. Le pieux espoir de pouvoir les éliminer par les cornes…

Or, seuls de tout petits groupes ont réellement adhéré à cette thèse (l’auteur cite longuement Chris Harman, l’un des théoriciens du Socialist Workers Party britannique dont l’influence en France est proche de zéro). On pourrait dire que la gauche parle de plus en plus de religion depuis qu’elle a découvert ce nouvel adversaire, l’islam, plus facile à combattre que le chômage ou les inégalités, sans parler de la lutte contre la domination de la finance qu’elle dénonçait naguère.

Birnbaum ajoute :

On sait ce qu’il en est advenu (de cette alliance). Partout où l’islamisme a triomphé, il n’est plus rien resté de la gauche, de toutes les gauches, réformistes ou révolutionnaires.

Mais où, en dehors de l’Iran, l’islamisme a-t-il triomphé ? On pourrait citer le Soudan ou le Pakistan des années 1978 à 1988 de Muhammad Zia Ul-Haq, toutefois la gauche s’est opposée à ces dictatures soutenues par l’Occident. L’auteur en conclut qu’il vaut mieux militer dans les démocraties bourgeoises que sous une dictature islamiste. Pourtant dans le monde arabe, ceux qui ont écrasé la gauche ne sont pas les islamistes mais bien les pouvoirs autoritaires soi-disant « laïcs ».

Faut-il pour autant éviter d’examiner le corpus musulman et son contenu ? Non, à condition une fois de plus de ne pas essentialiser les musulmans en les résumant à leur seule religion, de ne pas réduire la vie politique, sociale, culturelle, son extraordinaire diversité à un concept comme « islam ». Il est plus fécond, quand on évoque les mouvements islamistes, de sortir de la grille d’analyse purement religieuse pour tenter des comparaisons qui font sens. Dans un article publié en janvier 20009, le professeur américain Dan Tschirgi dressait un parallèle entre l’insurrection des Gamaa islamiyya (groupes islamiques) en Égypte et le mouvement zapatiste : entre les modèles étatiques mexicain et égyptien ; entre les régions abandonnées de la Haute-Égypte et du Chiapas ; entre la place du religieux et du sacré. « Parallèle » ne veut pas dire, loin de là, équivalence…

Pour un nouvel internationalisme

Revenons, en conclusion, sur le début de l’ouvrage et sa critique du diktat qui s’exercerait en France : « Tout cela (actions violentes, organisation de l’État islamique, etc.) n’a rien à voir avec l’islam. » Outre le fait, comme nous l’avons dit plus haut, que la responsabilité de l’islam est sans cesse soulignée par une majorité d’intellectuels et de médias, Jean Birnbaum énonce une évidence : tous ces mouvements ou actions se font au nom de l’islam. Quelles conclusions en tire-t-on ? Que dirait-on si cette formule était appliquée au marxisme ? Est-ce que les Brigades rouges italiennes, l’Armée rouge japonaise, la bande à Baader, Pol Pot et les Khmers rouges, le Sentier lumineux au Pérou avaient à voir avec le marxisme ? Ils se référaient tous à Marx, est-ce que cela nous apprend quelque chose de vraiment essentiel sur ces mouvements ? Ou cela confirme-t-il simplement que le langage dominant de l’époque était le marxisme et que tout le monde s’y référait ? Aujourd’hui, souvent, et pas seulement dans l’aire musulmane, la radicalisation se fait au nom de l’islam. Assiste-t-on à une « radicalisation de l’islam » ou, comme l’écrit le sociologue Alain Bertho10, à une « islamisation de la radicalité », formule reprise par Olivier Roy et fortement vilipendée par Gilles Kepel ?

Birnbaum croit voir dans la « conversion » de certains leaders de la gauche de Mai 1968 que « les impasses de la révolution débouchent directement sur la quête d’une rédemption. Pourquoi la politique retourne-t-elle toujours au spirituel, faute de pouvoir l’évacuer, après l’avoir singé ? » Mais qui sont les ouailles de Benny Lévy converti au judaïsme orthodoxe en France ? Et Alain Badiou, s’il écrit sur Saint-Paul11, a-t-il pour autant trouvé son chemin de Damas ? Peut-être aurait-il été intéressant d’explorer le reniement par nombre de femmes et d’hommes de gauche de leurs convictions, par leur adhésion à la formule de François Furet, que Birnbaum reprend à son compte : « Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. » N’est-ce pas le renoncement à toute utopie, principalement celle de l’égalité et de la défense des opprimés, qui explique ce retour du religieux ?

« L’islam apparaît désormais, conclut Birnbaum, comme la seule puissance spirituelle dont l’universalisme surclasse l’internationalisme de la gauche sociale et défie l’hégémonie du capitalisme mondial. » Faux, cet islam-là, dans ses tendances dominantes, ne défie pas l’hégémonie du capitalisme mondial, il accepte au contraire ses règles. Il est devenu souvent un « islam de marché ». C’est là que réside la chance de la gauche de se refonder en restant fidèle aux valeurs qui ont fait un temps sa force, tout en comprenant que le monde a changé, que le socialisme rêvé au temps de la grande industrie n’est plus une solution, et enfin que l’universel occidental est moribond et qu’il faut inventer de nouvelles formes d’internationalisme. Un internationalisme qui incorpore la richesses des résistances à travers la planète, quelles que soient leurs étiquettes, contre toutes les dominations, contre toutes les dictatures, qu’elles soient théocratiques, athées... ou laïques.