Il y a 60 ans, le 7 janvier 1957, débutait la bataille d’Alger (I)

Il y a 60 ans, le 7 janvier 1957, débutait la bataille d’Alger (II)

- Page 7

-

-

Algérie : Des politiques réagissent aux émeutes de Béjaïa et d’autres localités (El Watan)

Les réactions des partis politiques et des animateurs de la scène associative locale ou nationale sont timides et se sont confinées essentiellement dans les réseaux sociaux.

Des appels à la vigilance ont été partagés avec un slogan qui n’est pas sorti de la sphère virtuelle. « Stop à la violence, Stop au vandalisme ! » disait l’un d’eux.

Le président du bureau régional du RCD, Mouloud Deboub, a appelé, sur son compte facebook, à rester vigilants et pacifiques, considérant que « la violence est contreproductive » et qu’elle ne travaille que les intérêts du « pouvoir, ses relais et sa clientèle au niveau local ». « Les dépassements, les violences, les émeutes, les scènes de saccage, de vandalisme et de pillages, qu’ont connus hier certaines communes de notre wilaya, sont des actes prémédités et orchestrés par certains cercles proches du pouvoir, ces mêmes cercles qui ont lancé des appels anonymes à une grève générale de cinq jours des commerçants », écrit-il.

« Nous sommes pour toutes formes de revendication et de protestation pacifiques, identifiées et organisées. Nous sommes pour une transition démocratique, pacifique et négociée. Ces mêmes cercles proches du pouvoir, très présents sur les réseaux sociaux, tentent de nous impliquer ou de nous faire réagir par des provocations », continue-t-il.

Sur les accusations de la démission des partis politiques ancrés en Kabylie, Mouloud Deboub répond qu’en tant que militants du RCD ils ne sont « ni des pompiers de ce pouvoir ni des pyromanes assoiffés de sang » et qu’ils sont « des militants, des militants politiques organisés, structurés, identifiés, pacifiques et surtout conscients et responsables, qui se donnent le temps nécessaire d’analyser des situations avant de réagir dans la précipitation ». En estimant nécessaire de prendre le temps qu’il faut « pour y voir plus clair », le président du BR lance cet appel « aux citoyennes et citoyens, sensés et responsables : agissons avant que la situation ne prenne une tournure de non-retour et qu’elle ne devienne ingérable ! »

Mahmoud Rachedi, porte-parole du PST, a considéré hier, dans un commentaire sur son compte facebook, que « les émeutes d’aujourd’hui à Béjaïa et dans d’autres localités, à l’instar de Aïn Benian et Bainem à Alger, répondent à des rumeurs et à des appels anonymes, s’adressant particulièrement aux commerçants et non pas aux travailleurs, aux étudiants et les autres forces sociales organisées. Ainsi, ce ne sont pas les syndicats, les partis, les associations et autres organisations du mouvement social qui sont à la tête de ce mouvement ».

Pointant du doigt « un mouvement sans organisation, donc inorganisé », Mahmoud Rachedi estime que « ces appels anonymes ne proposent pas des revendications concrètes et précises » et que « la dénonciation de la vie chère est vague. Il n’est pas proposé par exemple le retrait de telle ou telle disposition de la loi de finances 2017 ». « C’est un mouvement sans programme concret.

Un mouvement sans organisation et sans revendications claires ne peut pas réussir », analyse-t-il, reconnaissant que « certes, la situation est explosive ». « La cascade des attaques contre le pouvoir d’achat des travailleurs et des pauvres gens est inacceptable. L’explosion du chômage et de la précarité sociale est inacceptable. Leur loi de finances, leur futur code du travail, leur projet de loi sanitaire sont inacceptables.

Et la liste est longue. Mais, on ne peut pas se passer de l’organisation et de la clarté du projet », écrit-il. Pour les lui, « les jeunes émeutiers de Béjaïa et d’ailleurs dénoncent le mal-vivre, la misère et l’autoritarisme du pouvoir. Leur violence exprime avant tout leur ras-le-bol et leur désespoir face à la violence économique et sociale de la politique libérale. Bien sûr, on est contre la destruction de nos biens publics, on est contre toutes les violences et toutes les oppressions. »

Mahmoud Rachedi suggère qu’il ne faut pas abandonner ces jeunes qui déversent leur colère dans la rue. « Les jeunes qui se battent aujourd’hui, quelles que soient les manipulations réelles ou supposées, ont besoin de nous tous. Nous les militants pour les libertés démocratiques et la justice sociale, nous les militants contre la dictature libérale d’une minorité de riches, nous les militants pour l’égalité et la fraternité entre êtres humains », ajoute-t-il.

Sa réaction à cette actualité finit par un appel à construire « une convergence entre ces jeunes révoltés contre l’oppression et le mouvement des luttes des travailleurs et des syndicats, des chômeurs et des femmes » et « l’organisation et le projet politique unitaires qui nous manquent ».

Toujours sur les réseaux sociaux, le député du PT Ramdane Taazibt a réagi sur son compte facebook : « Nous sommes contre les mesures d’austérité du gouvernement, mais nous sommes résolument contre le chaos. Les émeutes et violences qui ont lieu dans certaines communes de Béjaïa, de Bouira et d’Alger (...) à l’appel d’anonymes et d’usurpateurs n’ont pas comme objectifs de remettre en cause les mesures antisociales du gouvernement.

Elles risquent de plonger à nouveau le pays dans un cycle de violence/répression qui ne peut que desservir le pays et les revendications légitimes des larges couches de la population. » Ramdane Taazibt considère même que « les pouvoirs publics doivent faire preuve de responsabilité pour ne pas légitimer ce mouvement par la répression, et les citoyens doivent agir pour démasquer et isoler les provocateurs qui tentent de provoquer le chaos en procédant de la même manière que ceux qui ont organisé le prétendu Printemps arabe qui, à deux exceptions près, a été un processus de dislocation des nations ».

Appelant à ne pas donner de crédit à ce qu’il appelle des « rumeurs de prétendues émeutes dans plusieurs wilayas », le député évoque « le communiqué lu à l’ENTV, stigmatisant les wilayas du centre du pays ». Un communiqué qui, accuse-t-il, « ajoute de l’eau au moulin des aventuriers ». Ramdane Taazibt garde espoir que « les pouvoirs publics reviendront à la raison en ordonnant l’annulation des mesures d’austérité, seulmoyen de couper l’herbe sous le pied des pêcheurs en eaux troubles ».-

K. M.* « Des politiques réagissent ».

El Watan Vendredi 6 janvier 2017

-

A Béjaïa, une simple grève contre la vie chère tourne à la révolte et menace de s’étendre (Révolution Permanente)

L’ALGERIE AU BORD DE L’EXPLOSION ?

Ces évènements démontrent qu’il suffit d’un rien pour que la situation prenne un tour explosif dans un pays où se combinent une situation économique et sociale catastrophiques et un pouvoir politique à la dérive, sorte de bateau ivre « dirigé » par un capitaine moribond.

Une crise financière structurelleL’Algérie est confrontée, depuis maintenant plus d’un an, à de très lourdes difficultés financières. D’un montant de 25 milliards de dollars en 2015, le déficit de l’État devrait atteindre près de 30 milliards en 2016 et il est probable que la situation empire encore en 2017.

Plusieurs raisons, liées entre elles, interviennent dans cette crise majeure. Première raison, la dépendance structurelle par rapport à la rente pétrolière. L’Algérie, pour qui les hydrocarbures représentent 98 % du montant des exportations, fait partie du groupe des pays qui subissent de plein fouet la chute des cours sur le marché mondial. Malgré les alertes qui lui ont été lancées, notamment par le FMI ou l’agence spécialisée Ecofin, le gouvernement algérien a décidé de continuer à tout miser sur les rentrées fiscales liées à la vente du pétrole, en tablant sur un prix de vente du baril entre 60 et 70 dollars. Quand on sait que le prix d’équilibre serait de 100 dollars et qu’il a été en moyenne de 50 dollars en 2016, on comprend que cette courte vue, optimiste contre toute raison, mène dans le mur.Le deuxième facteur qui explique la conjoncture financière particulièrement critique de l’État algérien est l’épuisement des réserves de change qui, par définition, ne peuvent se maintenir ou se reconstituer que grâce à un équilibre ou à un excédent de la balance commerciale. Au rythme des dépenses d’importation, la réserve actuelle de 110 milliards de dollars permettrait de tenir environ quatre ans. Or, le déficit de la balance commerciale a atteint durant le premier semestre 2016, 11 milliards de dollars. Ne pas descendre en dessous de 100 milliards de réserve, objectif annoncé par le Premier ministre, semble tout simplement impossible à tenir.

La recette dans le cas d’une balance commerciale dangereusement déficitaire est bien connue, dépréciation de la valeur du dinar, en chute libre depuis deux ans, et son inévitable corollaire, l’inflation. En effet, faute d’une politique de développement de la production locale, les produits consommés en Algérie sont, pour beaucoup, importés de l’étranger. L’impact sur la cherté de la vie, contre laquelle se révolte aujourd’hui la population de Béjaïa en colère, était prévisible et ne peut que continuer à s’aggraver et s’étendre.

Une paix sociale impossible à assurerDepuis des années, le gouvernement de Bouteflika, pour maintenir une paix sociale fragile et assurer sa longévité, a eu largement recours à la pratique des subventions. Pour faire face à sa crise financière structurelle, il n’a désormais, dans le cadre de sa politique, qu’un choix restreint de solutions, très proches d’ailleurs de celles que les politiques d’austérité imposent aux travailleurs de l’autre côté de la Méditerranée : réduire de manière drastique les subventions ainsi que les dépenses d’investissement et de fonctionnement, en particulier pour le secteur public.

Par ailleurs, le dégagement de nouvelles sources de revenus par la croissance et ses effets positifs sur l’emploi s’avèrent peu probables. Si les effets de la crise ne se sont pas encore directement fait sentir en termes d’emplois et de licenciements, en raison de l’effet différé de la crise des hydrocarbures, la croissance, hors hydrocarbures est en net ralentissement. Passé de 5,1 % en 2015 à 3,8 % en 2016, le taux de croissance devrait se réduire de manière encore plus sensible en 2017, sauf miraculeuse reprise dans le domaine des hydrocarbures.Le régime algérien se trouve donc confronté à la pire crise qu’il ait connue depuis les années 90, où des milliers d’algériens étaient descendus dans la rue pour protester contre la vie chère et l’absence d’alternative au « tout pétrole ».

Un pouvoir politique à la dérive

Bouteflika s’est trouvé, lors des élections de 1999, à la tête d’un pays de 40 millions d’habitants, sortant d’une guerre civile de près de 10 ans qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts (entre 60 000 et 150 000 selon les sources). Depuis les élections de 1991, cette guerre avait opposé les dirigeants successifs de l’État algérien, au Front Islamique du Salut et aux divers groupes armés rivaux qui lui ont succédé et dont l’objectif était la création d’une république islamique. L’élection de Bouteflika a été suivie d’une loi amnistiant la plupart des combattants, ce qui a entraîné un retour à la vie normale. Malgré le calme, le gouvernement de Bouteflika n’a cessé de contenir d’une main de fer, toute velléité de reconstruction politique.

Aujourd’hui, en cette période de crise majeure, il y a une réelle vacance institutionnelle. Depuis qu’il a été atteint d’un AVC en 2013, Bouteflika, président grabataire, est totalement inapte à exercer ses fonctions. Le corps médical envisage d’ailleurs une échéance très proche. Les ministres, quant à eux, ont révélé au grand jour leur pétaudière lors de l’ouverture du Forum Africain où ils étaient venus affirmer la « vocation africaine » de l’Algérie. Le Premier ministre Sellal y a fait la démonstration qu’il n’était pas non plus maître à bord en se retirant juste après son allocution d’ouverture pour céder la place au camp de son principal rival, le chef de cabinet Ouyahia, au lieu du ministre des Affaires étrangères prévu comme deuxième intervenant… Les hôtes africains n’ont pas manqué d’être sidérés par ce déballage public.

Un avenir incertain…

La question qui se pose bien entendu est celle des risques et des opportunités que pourrait ouvrir une implosion politique du gouvernement algérien à la mort de Bouteflika. La révolte est d’ores et déjà présente, notamment dans les rangs de la jeunesse, et les évènements de cette semaine montrent qu’ils n’ont pas peur d’en découdre. Il reste cependant à savoir comment pourrait être soutenue et orientée politiquement la légitime colère populaire.

D’un côté, le parti islamique salafiste reconstitué à la périphérie de la Kabylie sous le nom de GSPC et qui a fait allégeance en 2003 à Al-Qaïda, attend son heure et n’a pas désarmé. Il ne manquera de se saisir de la brèche qui va s’ouvrir selon les méthodes réactionnaires qu’il sait déployer et qui ont été utilisées lors du Printemps arabe.De l’autre, une situation des organisations et de la classe ouvrière qui rend difficile un mouvement progressiste, voire révolutionnaire. Victime d’un régime de généraux qui se succèdent depuis des décennies, le syndicalisme peine à se construire. D’un côté, un syndicalisme officiel directement sous la coupe de l’État et de l’autre un syndicalisme indépendant qui tente d’exister et se retrouve en butte aux moyens de répression de l’État, des plus administratifs aux plus répressifs. Même si la loi n’interdit pas officiellement la création de syndicats, elle fait tout pour l’empêcher : refus de récépissé d’enregistrement, obstacles à la formation des fédérations et confédérations, prétextes de non-conformité des statuts, ingérence arbitraire dans les activités syndicales, harcèlements et intimidation des leaders syndicaux…

Un tableau qui peut être inquiétant pour l’avenir des Algériennes et des Algériens que les États européens, et particulièrement l’État français, commencent à regarder comme de potentiels réfugiés venant grossir les rangs des Syriens, des Érythréens et de tous les autres dont ils ne veulent surtout pas, sauf pour exercer une pression sur le marché du travail.

4 janvier 2017 Claire Manor

Lien permanent Catégories : Algérie, Berbères, Kurdes...(minorités nationales), Luttes ouvrièresOman 0 commentaire -

1956, la crise de Suez (NPA)

Soixante ans après, retour sur ces événements qui ont constitué un moment charnière dans la mise en place d’un ordre mondial aujourd’hui disparu…

Il y a 60 ans, à la fin du mois d’octobre 1956, la France et l’Angleterre organisaient secrètement avec Israël une intervention militaire contre le régime égyptien de Nasser qui, deux mois auparavant, avait osé défier les puissances occidentales en nationalisant le canal de Suez.

Tandis qu’à l’ONU, on recherchait une solution diplomatique pour garantir la libre circulation sur le canal, Paris et Londres déployèrent leurs avions de chasse et leurs bâtiments de guerre au large d’Alexandrie, après trois mois de propagande guerrière contre Nasser, alors décrit comme le « nouvel Hitler ». Elles armèrent et couvrirent l’intervention de l’armée israélienne, qui occupa le Sinaï. Mais moins de 48 heures après que leurs parachutistes eurent sauté sur Port-Saïd, les gouvernements du socialiste Guy Mollet et du très conservateur Anthony Eden retiraient leurs troupes sur l’injonction des Etats-Unis et de l’URSS.

L’événement annonçait la fin de l’influence de la France et de l’Angleterre au Moyen-Orient.

Plus généralement, alors que le gouvernement socialiste de Guy Mollet, incapable de venir à bout de la révolte de la population algérienne, venait d’intensifier la « sale guerre » dans ce pays, il présageait la fin de la domination coloniale des vieilles puissances européennes, désormais supplantées de façon irréversible par l’impérialisme américain.

Quant à l’Etat d’Israël, qui devait son existence et sa survie à la détermination des colons juifs pour qui, après le génocide nazi, il n’y avait pas d’autre perspective que la solution sioniste, il apparut à cette occasion, pour la première fois de façon très claire, comme un gendarme de l’impérialisme au Moyen-Orient.

Alors qu’au même moment les chars russes écrasaient l’insurrection ouvrière hongroise, c’était aussi une expression du nouvel équilibre international qui naissait de la stabilisation des rapports de forces entre les Etats à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, un ordre basé sur le partage du monde et du maintien de l’ordre contre les peuples entre les deux grandes puissances victorieuses, la bureaucratie soviétique et l’impérialisme américain.

Le Canal de Suez, sous la tutelle des puissances coloniales

Long de 193 kilomètres et large de 300 mètres en moyenne, le Canal de Suez permet de raccourcir de 8000 kilomètres – distance du contournement de l’Afrique – la navigation entre l’Asie et l’Europe. C’est un élément stratégique fondamental pour les puissances occidentales car il est une des routes les plus rapides pour acheminer le pétrole du Moyen-Orient jusqu’en Méditerranée. Mais au-delà, sa nationalisation par Nasser le 26 juillet 1956 avait éclaté comme un défi insupportable à ceux qui se pensaient comme les maîtres du monde : « le défi qu’il vient de lancer à l’Occident », s’indignait l’éditorialiste du Monde le 28 juillet 1956, en parlant de cette décision de Nasser qu’il rapprochait de la nationalisation par Mossadegh du pétrole iranien, en 1951.

Le diplomate Ferdinand de Lesseps, qui avait conçu le projet de canal et en avait négocié la réalisation avec le « vice-roi » d’Egypte Mohamed-Saïd, avait obtenu de celui-ci, le 30 novembre 1854, « le pouvoir exclusif de constituer et de diriger une compagnie universelle pour le percement de l’isthme de Suez et l’exploitation d’un canal entre les deux mers ». Le 15 décembre 1858, il avait fondé la Compagnie universelle du canal maritime de Suez – ancêtre de la multinationale française Suez-Lyonnaise des eaux –, qui avait son siège social à Alexandrie et son siège administratif à Paris.

La compagnie bénéficiait en outre d’une concession qui lui donnait le pouvoir de construire, entretenir et exploiter le canal pendant une durée de 99 ans à compter de son ouverture à la navigation. Société par actions, elle était possédée à 44 % par l’Etat égyptien et, pour le reste, par 21 000 actionnaires français.

Les travaux qui commencèrent en avril 1859 furent achevés en novembre 1869.

Travaux pharaoniques exécutés par plus d’un million et demi d’Egyptiens dont 120 000 – nombre cité par Nasser, dans son discours annonçant le 26 juillet 1956 à la radio la nationalisation du canal – moururent sur le chantier, la plupart du choléra.

Ce qui aurait dû être une source de revenus pour l’Egypte précipita en fait sa ruine.

L’Etat égyptien, qui s’était fortement endetté en achetant la moitié des actions du canal, croulait sous cette dette. La Grande-Bretagne, qui s’était un temps opposée à la construction du canal, se saisit de l’occasion pour se remettre dans le jeu et racheter ses actions à l’Egypte, dont les finances furent néanmoins déclarées un peu plus tard en faillite. En 1876, le gouvernement égyptien fut placé sous la tutelle d’une caisse de dettes dont les administrateurs – deux Français et deux Britanniques, un Autrichien et un Hongrois – organisèrent les restrictions budgétaires, le licenciement des fonctionnaires et autres plans comparables à ceux imposés aujourd’hui à la Grèce ou à d’autres pays par la Banque mondiale, le FMI et la BCE.

Les réactions dans la population furent tellement vives que le gouvernement égyptien fut renversé par un groupe de militaires. En 1882, les troupes britanniques intervinrent sur place et prirent le contrôle de l’administration du pays.

Après sa rupture avec l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, l’Egypte devint un sultanat sous protectorat britannique mais en 1922, confrontée à des révoltes populaires de grande ampleur, la Grande-Bretagne renonça à son protectorat, tout en conservant une grande influence sur le régime du roi Fouad 1er. Et ceci, jusqu’au renversement du fils et successeur de ce dernier en 1952 par de jeunes officiers progressistes, au premier rang desquels s’imposa deux ans plus tard Gamal Abdel Nasser.

La nationalisation du canal, un « défi lancé à l’Occident »

Comme ce sera le cas plus tard avec les exploitations sucrières à Cuba, la nationalisation du Canal de Suez se fit en représailles à des pressions impérialistes, au refus en l’occurrence des Etats-Unis d’honorer la promesse de crédits qu’ils avaient faite à l’Egypte pour la construction d’un barrage sur le Nil, à Assouan. Le barrage devait doubler ou tripler la surface des terres irriguées et fournir de l’énergie hydro-électrique.

Les relations internationales et les alliances étaient encore mouvantes dans le Moyen-Orient issu de la guerre.

C’est ainsi que l’URSS avait voté dans le même sens que les Etats-Unis en faveur du partage de la Palestine à l’ONU et que la Tchécoslovaquie fut le premier Etat à livrer des armes à Israël.

Le 24 février 1955 fut signé sous les auspices des Etats-Unis le pacte de Bagdad, une alliance militaire entre la Turquie et l’Irak, à laquelle adhérèrent ensuite la Grande-Bretagne, le Pakistan et l’Iran. L’Egypte, sollicitée de façon pressante, refusa de la rejoindre, essentiellement à cause de la présence de la Grande-Bretagne, l’ancienne puissance coloniale détestée de la population.

Un autre grief contre Nasser fut qu’en novembre de cette même année 1955, il annonça officiellement avoir conclu un accord avec l’URSS pour des livraisons d’armes par la Tchécoslovaquie, destinées à faire face aux incidents frontaliers qui se multipliaient avec Israël. Enfin, Nasser affirmait publiquement son accord avec les principes adoptés lors de la conférence des « non-alignés » qui s’était tenue avec Tito et Nehru, en avril 1955 à Bandoeng.

Le 19 juillet 1956, le secrétaire d’Etat américain, John Foster Dulles, faisait savoir que les Etats-Unis retiraient l’offre de prêt précédemment faite à Nasser et invitaient la Banque mondiale à en faire autant. L’URSS, de son côté, affirmait le 22 juillet qu’elle ne financerait pas le barrage.

Le 26 juillet, Nasser annonçait à la radio, en terminant son allocution par un éclat de rire, que le canal de Suez était nationalisé. Les actionnaires, essentiellement anglais et français, de la Compagnie du canal seraient indemnisés et les droits de passage serviraient à financer le barrage. Plus tard, en septembre, la compagnie du canal renvoya ses pilotes en escomptant que les Egyptiens seraient incapables de s’en passer. Des pilotes égyptiens furent recrutés, se formèrent sur le tas et remplirent avec succès leur toute nouvelle tâche.

Cette politique déterminée face à la vieille puissance coloniale anglaise valut à Nasser une popularité extraordinaire en Egypte même et dans l’ensemble du Moyen-Orient. C’était une forme de revanche pour les populations qui avaient subi tant d’humiliations de la part des puissances coloniales. Et pour ces dernières, une raison supplémentaire de vouloir se débarrasser de Nasser.

Telles furent les raisons véritables de l’intervention militaire franco-britannique contre l’Egypte. Mais les deux compères européens se livrèrent à une machination des plus perverses, négociée en secret avec les dirigeants israéliens pour tenter de légitimer leur forfait.

Israël entre dans le jeu

Les dirigeants israéliens réagirent immédiatement, comme les dirigeants français et britanniques, à la nationalisation du canal. Depuis la première guerre israélo-arabe, en 1948-49, la bande de Gaza était occupée par l’Egypte et les tensions territoriales entre les deux Etats étaient incessantes. A l’origine de l’Etat d’Israël, il y avait les foyers d’implantations juives que l’Angleterre, par la déclaration Balfour de 1917, avait autorisées… sur les terres déjà occupées par les Arabes palestiniens. Une stratégie du diviser pour régner en Palestine qui était alors une de ses colonies.

Après la guerre, en 1947, une résolution de l’ONU, votée aussi bien par les Etats-Unis que par l’URSS, organisa le partage de la Palestine et la naissance de l’Etat d’Israël.

Un an plus tard, les dirigeants israéliens, qui pouvaient compter sur la détermination des Juifs à s’assurer un refuge en Palestine, élargirent leur territoire à l’issue de la première guerre israélo-arabe.

Les accrochages étaient réguliers à la frontière égyptienne. Les Palestiniens qui avaient été chassés de chez eux faisaient des incursions en territoire israélien pour récupérer une partie de leurs biens et l’Etat d’Israël organisait en retour des représailles en territoire égyptien. La tension monta encore d’un cran après les achats d’armes de l’Egypte à la Tchécoslovaquie. Israël profita de la situation pour obtenir de la France des avions de chasse et des chars AMX.

Les dirigeants de l’Etat sioniste se saisirent de l’occasion de la nationalisation du canal pour justifier une intervention de leur armée en territoire égyptien. Ils allaient bénéficier d’un sérieux coup de main de la part des gouvernements français et britannique.

Indignité de la gauche française

Ces derniers auraient voulu non seulement reprendre le contrôle du canal de Suez, mais aussi renverser Nasser. Cependant, le Premier ministre britannique Anthony Eden hésitait, la majorité gouvernementale conservatrice était divisée. La bourgeoisie anglaise était soucieuse de préserver ses bonnes relations avec les Etats arabes.

En France, le Premier ministre était le socialiste (SFIO) Guy Mollet.

Elu au sein du Front républicain au début de l’année 1956 en promettant de faire la paix en Algérie, il avait fait volte-face moins de trois mois plus tard après un voyage en Algérie où il avait été hué et malmené par des colons français et l’extrême droite. Le 12 mars 1956, son gouvernement s’était fait voter à une très large majorité, les voix des 146 députés du PCF incluses, les pouvoirs spéciaux qui donnaient à l’état-major de l’armée toute latitude et la liberté d’utiliser la torture. Il envoya en Algérie des renforts militaires malgré les manifestations d’appelés qui ne voulaient pas de cette sale guerre.

Pour le ministre résident Robert Lacoste, il fallait « punir » Nasser qui hébergeait au Caire des dirigeants de la rébellion algérienne et dont la radio « La Voix des Arabes » soutenait les nationalistes algériens. Un homme se signalait aussi par sa détermination à intervenir, François Mitterrand qui était alors ministre de la Justice et prônait la défense de la civilisation contre « un émule de Hitler », en reprenant le leitmotiv de la campagne politique et médiatique qui s’était déchaînée pendant l’été à Paris. Si Nasser était identifié à Hitler ; le « laisser-faire » des puissances occidentales était comparé à la lâche capitulation, à Munich en 1938, des dirigeants français et anglais devant Hitler qui venait d’envahir la Tchécoslovaquie. Cette même analogie mensongère, un summum de mauvaise foi, fut d’ailleurs utilisée une nouvelle fois par Mitterrand, devenu alors président de la République, contre Saddam Hussein après l’invasion du Koweit en août 1990.

Le « coup monté »

En août, Guy Mollet obtint un large accord à l’Assemblée nationale pour une intervention militaire en Egypte. Seuls les députés du PCF et poujadistes s’abstinrent.

Alors qu’à l’ONU, les discussions tournaient autour de la recherche de solutions diplomatiques et négociées pour permettre un retour à la libre circulation sur le Canal de Suez, à Sèvres, en France, se tinrent le 24 octobre des négociations secrètes entre les dirigeants français, britanniques et israéliens. Il y avait entre autres Guy Mollet et le chef d’état-major des armées, Challe, un des futurs putschistes d’Alger en 1961, Ben Gourion, Shimon Peres et Moshe Dayan.

Le plan imaginé consistait en une première attaque de l’armée israélienne aboutissant à l’invasion du Sinaï, suivie d’un ultimatum franco-britannique ordonnant aux deux parties, Israël et Egypte, de retirer leurs troupes de chaque côté du canal pour y assurer la liberté de circulation, puis, après un constat prévisible de refus de l’Egypte, d’une intervention des troupes françaises et anglaises.

Le 29 octobre, comme prévu, les troupes israéliennes de Moshe Dayan pénétrèrent dans le Sinaï, appuyées par des avions de chasse français sous camouflage israélien, et progressèrent très rapidement et plus loin que prévu, dans l’ensemble du Sinaï et jusqu’aux bords du canal de Suez. Le 30 octobre, les gouvernements français et britannique adressèrent leur ultimatum, comme convenu, aux états-majors israélien et égyptien pour leur intimer l’ordre d’arrêter les combats et, comme il était prévisible, l’Egypte refusa.

Ce fut le prétexte au déclenchement de l’intervention. Dès le lendemain de l’ultimatum, le 31 octobre, les avions français et britanniques attaquèrent l’Égypte depuis Chypre et détruisirent tous les avions égyptiens au sol. Le 5 novembre, les troupes franco-britanniques débarquèrent à Port-Saïd au mépris de l’adoption la veille d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, exigeant un cessez-le-feu.

Les Etats-Unis et l’URSS sifflent la fin de la partie

Les Etats-Unis et l’URSS avaient déjà présenté le 30 octobre au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution ordonnant un cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes du Sinaï, mais la France et la Grande-Bretagne y avaient opposé leur veto. De même Guy Mollet, Anthony Eden et Ben Gourion ignorèrent-ils la résolution votée le 4 novembre par l’Assemblée générale de l’ONU.

Le 5 novembre, au lendemain de la deuxième intervention des troupes « soviétiques » en Hongrie1, le maréchal Boulganine adressait à la France, à la Grande-Bretagne et à Israël un ultimatum dans lequel l’URSS menaçait d’intervenir contre leur agression « coloniale » de l’Egypte, avec toutes les armes dont elle disposait. Pour les dirigeants de la bureaucratie, l’affaire de Suez offrait une diversion, un écran de fumée qui leur permettait de masquer leur forfait contre la classe ouvrière hongroise en prenant la défense des peuples opprimés par le joug colonial.

Eisenhower, de son côté, était furieux que ses alliés soient intervenus sans aucune concertation avec le gouvernement américain. Le 6 novembre, les Etats-Unis vendirent massivement des livres sterling pour faire pression sur le gouvernement anglais. Celui-ci d’abord, puis le gouvernement français, acceptèrent le même jour le cessez-le-feu.

L’Egypte accepta la présence le long du canal d’une force d’interposition de l’ONU à la place des forces françaises et anglaises, dont le retrait s’acheva le 12 décembre. Elle avait été défaite militairement, et même sévèrement, mais la victoire politique de Nasser était totale et fut un formidable encouragement au nationalisme arabe. L’impérialisme anglais était supplanté au Moyen-Orient par l’impérialisme américain dont Israël devint le gendarme, le bras armé dans la région.

Un nouvel équilibre mondial aujourd’hui révolu

En ces mois d’octobre et de novembre 1956, c’est sur fond de la sale guerre d’Algérie que les vieilles puissances coloniales anglaise et française avaient lancé à l’assaut de l’Egypte leurs marines, avions de chasse et parachutistes. Les dirigeants de l’URSS, quoiqu’ils aient lancé un ultimatum pour exiger le retrait de ces troupes, n’étaient pas mécontents que l’attention soit détournée ailleurs que sur leur propre zone d’influence. Au même moment en effet, la bureaucratie « soviétique », toute déstalinisée qu’elle était, faisait intervenir contre la classe ouvrière hongroise son armée et ses blindés pour écraser les insurgés qui se battaient pour un socialisme démocratique.

A la guerre pour faire rentrer dans le rang les peuples qui se soulevaient contre le colonialisme correspondait dans leur zone, à l’Est de l’Europe, la répression des révoltes ouvrières.

Ces dernières, comme les luttes de libération nationale, représentaient un danger pour l’ordre international et l’ordre social. Mais bien peu nombreux étaient ceux et celles qui dénonçaient les crimes des deux camps. Dans l’un et l’autre bloc, les crimes d’un camp servaient de justification à ceux de l’autre.

Derrière la rivalité entre les deux blocs, derrière la « guerre froide » qu’avait déclenchée l’impérialisme américain pour tenter d’enlever à l’URSS sa mainmise sur les territoires qu’elle avait occupés à la fin de la guerre, il y avait en fait une alliance tacite contre les peuples. C’en était fini du partage officiel et déclaré du monde, que les craintes d’une révolution après la guerre avaient persuadé les dirigeants impérialistes et Staline de conclure à Yalta. Mais la convergence d’intérêts contre les peuples perdurait, en particulier face à la vague des révolutions anticoloniales.

L’impérialisme bénéficiait d’un allié qui faisait la police contre les peuples et les travailleurs, en URSS même et dans son glacis, la bureaucratie stalinienne, un facteur réactionnaire indispensable au maintien de l’ordre international. Non seulement d’ailleurs par ses capacités d’intervention contre les travailleurs, mais également parce que le stalinisme, produit de la pression de la réaction contre la vague révolutionnaire qui avait suivi la Première Guerre mondiale, avait profondément perverti les partis et les idées qui se réclamaient du communisme.

La guerre froide avait connu et connut encore des crises très chaudes où le monde se vit à deux doigts de la guerre mondiale – la guerre de Corée puis la crise des fusées à Cuba. Mais l’ordre international, le pouvoir des classes dirigeantes, se stabilisait et assura, sous cette forme, la perpétuation de l’exploitation des travailleurs et des peuples pendant plusieurs décennies.

Aujourd’hui, 25 ans après la disparition de l’URSS, sous la pression de l’offensive de la mondialisation libérale et financière, ce monde a définitivement disparu, la page est tournée.

Mis à l’épreuve de la nécessité de maintenir l’ordre mondial à lui seul, l’impérialisme américain apparaît fragilisé, son hégémonie menacée à plus ou moins longue échéance par les nouvelles puissances impérialistes que sont la Chine, l’Inde, la Russie. La situation en Syrie où le bourreau de son peuple, Bachar al-Assad, a reçu l’appui de la Russie de Poutine sous les yeux complices des Etats-Unis et de l’Europe, est un révélateur de ce nouvel ordre mondial, fait de chaos et de violences, en proie aux forces les plus réactionnaires. Le monde des Trump, Poutine, Erdogan ou Le Pen.

Tel est le résultat de l’offensive des classes dirigeantes pour reprendre systématiquement ce qu’elles avaient dû concéder aux travailleurs et aux peuples, les acquis de leurs luttes et de leurs révolutions. Les organisations et partis – sociaux-démocrates, communistes, anticolonialistes – qui avaient conduit ces luttes ont épuisé leurs forces, fait faillite, domestiqués d’abord puis intégrés à l’ordre dominant.

Mais à travers les bouleversements entraînés par la mondialisation libérale et financière, la classe ouvrière a connu un développement considérable à l’échelle internationale. C’est elle qui détient les clés de l’avenir.

Vendredi 6 janvier 2017

-

Comment M. Mélenchon nie le peuple de Syrie et ses droits (Le Monde)

Le refus de M. Mélenchon de distinguer entre les bombardements russes sur Alep et ceux de la coalition anti-Daech ne peut que nourrir les pires amalgames.

Jean-Luc Mélenchon, dans un tout récent entretien au « Monde », développe une analyse de la Syrie qu’il pose au cœur de sa vision des relations internationales. Mais il n’atténue rien de sa sympathie pour les thèses de Vladimir Poutine, tout en nourrissant désormais les pires amalgames.

« Les faits m’ont donné raison à 100% »

L’ Insoumis en chef n’a pas l’autosatisfaction discrète. On rappelait ici même comment, en mars 2016, il avait salué la « libération » de Palmyre par le régime Assad, puissamment aidé par ses alliés russes et iraniens : « Que ce jour est suave de ce point de vue. Oui, comment laisser passer cette douce revanche sur les détracteurs permanents de mes positions sur la Syrie, la Russie et ainsi de suite ». Il n’a pas eu pourtant un mot sur la reprise de Palmyre par Daech le mois dernier.

Cette fois on appréciera la modestie de « Les faits m’ont donné raison à 100% ».

M. Mélenchon nie en effet toute aspiration du peuple syrien à un changement démocratique et il évacue la longue phase du soulèvement pacifique de 2011 pour réduire la crise syrienne, non pas seulement à une « guerre civile », mais à « une guerre de puissance ». Les différents groupes syriens ne seraient que des pions dans une guerre par procuration entre différents intervenants étrangers.

L’argument-massue de M. Mélenchon à l’appui de cette thèse est le cessez-le-feu conclu entre la Russie, la Turquie et l’Iran. Que ce cessez-le-feu soit pour le moins vacillant ne trouble pas le caractère catégorique de telles affirmations. M. Mélenchon oublie d’ailleurs significativement l’Iran dans sa mention des parrains du cessez-le-feu, car cela compliquerait un peu sa perception binaire du monde.

« Mon point de vue est strictement français »

Contrairement à cette profession de foi, les thèses de M. Mélenchon sur la Syrie demeurent en phase avec la propagande martelée par le Kremlin, lui-même en écho de la dictature Assad. D’abord, on l’a vu, la négation de la dimension initialement pacifique du soulèvement populaire pour le réduire à une « guerre civile » désormais instrumentalisée depuis l’étranger. Ensuite, la qualification de « bandes armées » pour désigner l’ensemble de l’opposition militaire à Assad, en assimilant les jihadistes aux non-jihadistes pour mieux discréditer ces derniers.

C’est Bachar al-Assad lui-même qui banalise l’expression de « bandes armées » dès 2011.

Jean-Marie Le Pen la reprend très tôt en France, avec qu’elle ne fasse florès sur les sites du Front National ou le « réseau Voltaire », entre autres. Ces « bandes armées » doivent être neutralisées avant que le peuple syrien ne puisse voter librement sur son avenir. M. Mélenchon reprend cette affirmation abracadabrantesque, oubliant sans doute que les dernières élections libres en Syrie remontent… à 1961. Le parti Baas, au pouvoir depuis 1963, a proscrit tout scrutin digne de ce nom sous le règne de Hafez al-Assad, de 1970 à 2000, puis de son fils Bachar.

Egalement en phase avec la propagande du Kremlin est la conviction exprimée par M. Mélenchon que « les Etats-Unis sont fous de rage sur la façon dont a tourné l’affaire de Syrie ».

On conviendra que cette rage est pour le moins contenue, l’administration Obama ayant systématiquement reculé face à la Russie, depuis le refus de sanctionner l’usage d’armes chimiques à Damas, en août 2013, jusqu’à la chute d’Alep, en décembre 2016. Vladimir Poutine mène bel et bien une « guerre froide à sens unique » dont Jean-Luc Mélenchon entretient l’illusion.

« Pourquoi choisir entre les bombardements ? »

M. Mélenchon continue d’esquiver toute position claire sur les bombardements russes à Alep. Il les met sur le même plan que les bombardements « turcs, nord-américains et français ». On rappellera que les pilonnages russes ont visé dans leur écrasante majorité l’opposition non-jihadiste à Assad et se sont concentrés à la fin de 2016 sur Alep, une ville dont Daech avait été expulsé dès janvier 2014. En revanche, les bombardements de la coalition anti-Daech visent par définition l’organisation d’Abou Bakr al-Baghdadi, dont la planification terroriste a lancé une sanglante « campagne d’Europe », notamment contre la France.

Cette différence d’objectifs aurait pu interpeller un présidentiable fier de son « point de vue strictement français ». Admettons qu’il n’en soit rien. Mais nul ne peut nier le fait que les frappes russes ont systématiquement visé des cibles civiles, hôpitaux, écoles et boulangeries, et qu’elles ont été menées sur la seule base d’un accord avec la dictature Assad. Les opérations anti-Daech peuvent, en revanche, se prévaloir de textes de l’ONU, dont la résolution 2249 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité en novembre 2015.

« Pourquoi choisir » n’est au fond pour Jean-Luc Mélenchon qu’une interrogation rhétorique : il a bel et bien choisi. Mais qu’il n’avance pas masqué.

06 janvier 2017

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po (Paris). Il a aussi été professeur invité dans les universités de Columbia (New York) et de Georgetown (Washington). Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont été diffusés dans une douzaine de langues. Il a aussi écrit le scénario de bandes dessinées, en collaboration avec David B. ou Cyrille Pomès, ainsi que le texte de chansons mises en musique par Zebda ou Catherine Vincent. Il est enfin l’auteur de biographies de Jimi Hendrix et de Camaron de la Isla.

-

Nouveautés "luttes sociales" sur Algeria Watch

- Calme précaire à Béjaïa, heurts à Sidi-Aïch et Akbou (SA, 04.01.17)

- Des actes de saccage et de pillage: Béjaïa paralysée (QO, 04.01.17)

- Boumerdès : Les commerçants ont fermé boutique à Bordj Menaïel et aux Issers (EW, 04.01.17)

- Rumeurs et fausses informations (QO, 04.01.17)

- Des émeutes et des interrogations (EW, 04.01.17)

- Louisa Aït Hamadouche: «Ce qui s’est passé à Béjaïa est la conséquence de la régulation par la violence» (EW, 04.01.17)

- Six mois de prison pour le président du Snategs (Liberté, 03.01.17)

- Manifestations à Béjaïa et Constantine (SA, 03.01.17)

- Grève des commerçants : Scènes d’émeutes à Béjaïa (EW, Liberté, 03.01.17)

- Grève des commerçants: Aucun écho à l’Est et à l’Ouest (Liberté, 03.01.17)

- La police municipale arrive (QO, 03.01.17)

- Maghnia: Grève surprise des boulangers (QO, 03.01.17)

-

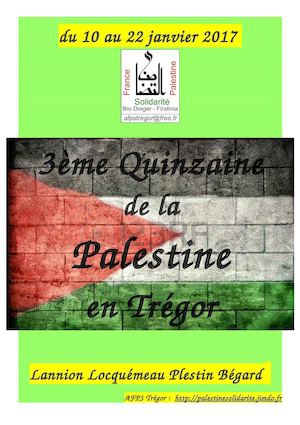

Lannion Palestine (AFPS)

-

Alep (Anti-k)

La Bataille d’Alep 2012-2016 (1ère partie)

La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie)

-

Syrie: pour en finir avec cette histoire de gazoduc (Anti-k)

L’histoire est entendue, la guerre civile qui ensanglante depuis plus de 5 ans la Syrie ne peut avoir que des origines secrètes – cachées par les médias occidentaux – et qu’il faudrait chercher dans les tréfonds de ces âmes avilies par l’argent et le vice que l’on rencontrerait à foison sous les turbans arabes ou les chapeaux de cow-boys texans.

Ultime avatar des complots judéo-maçonniques qui ont agité les esprits névrosés du début du XXème siècle (jusqu’aux horreurs que l’on sait), tout ne serait aujourd’hui que conjuration pour le pétrole et le gaz, qu’affaire de « gros sous » et de géopolitique de ressources énergétiques en voie d’épuisement[1].

C’est ainsi que le printemps arabe de 2011, qui a touché la Syrie mais aussi la Tunisie, le Bahrein, l’Egypte…, serait réductible à une banale « vengeance » d’émirs qatariens et d’islamistes turcs, secondés évidemment par la CIA, et animés par l’appât du gain qui leur aurait échappé du fait de la résistance de Bachar el-Assad le président « légalement élu » de la Syrie.

L’histoire continue de se répandre, facile à comprendre, et surtout bénéficiant de tous les avantages d’une post-vérité cachée par les dirigeants et médias occidentaux, et que les esprits éclairés et « libres » se chargent de révéler à tous.

Cela ne mériterait que dédain et amusement, si des esprits sérieux, et surtout des dirigeants politiques briguant les plus hautes fonctions du pays, n’y succombaient avec une facilité déconcertante et surtout inquiétante sur l’avenir de pays dirigés par des personnes aussi crédules.

Nous nous proposons d’analyser cette histoire, son évolution dans le temps, pour ensuite constater qu’elle est non seulement fausse mais encore dangereuse pour la compréhension des évènements en Syrie et plus largement dans le monde.

La légende syrienne du Gazoduc dans ses différents avatars :

Au plus loin que nous puissions remonter, cette histoire de gazoducs semble trouver son origine (mais nous n’avons pas de certitudes là-dessus) dans un billet de Pepe Escobar, un correspondant du Asia Times, auteur de livres polémiques sur Obama et les USA, publié par Al Jazeera le 6 août 2012 et intitulé « Syria’s Pipelineistan War »[2].

A l’origine, l’histoire, confuse et peu étayée, consiste à expliquer l’origine du soulèvement de 2011 en Syrie par une opération de déstabilisation de la Turquie contre Assad pour faire échouer des projets de gazoducs concurrents au projet Nabucco, même si la Turquie est intégrée dans certains des projets en question.

L’histoire va se compliquer pour intégrer un projet de gazoduc conçu par le Qatar (le projet « arabe ») qui serait en Syrie en conflit avec le projet de gazoduc mené par l’Iran. Ce dernier ayant été préféré par Assad au projet qatarien, la CIA et les Monarchies du Golfe auraient alors déclenché des manœuvres téléguidées depuis l’extérieur pour faire chuter le régime d’Assad, et le remplacer par un dirigeant sunnite « ami », avec le succès que l’on sait.

L’histoire se cristallise donc autour de la rivalité de deux projets de gazoducs, l’un porté par le Qatar et l’autre par l’Iran. Le premier ayant été refusé par Damas qui aurait privilégié l’autre, déclenchant en réaction une vengeance turco-américano-qatarienne[3] qui va aboutir aux manifestations de 2011, qui ne seraient donc ni spontanées, ni d’origine interne[4].

Analyser la véracité de cette histoire, fournie comme explication unique ou souterraine de la guerre en Syrie impose de revenir aux faits, c’est à dire aux différents projets de Gazoducs, à leur chronologie, puis de relever les invraisemblances de ce récit, avant d’aborder la place de ce récit dans la propagande du régime d’Assad et enfin de conclure sur le danger de cette explication, non seulement inefficace mais trompeuse sur la complexité de la situation en Syrie en 2016.

Un gazoduc peut en cacher un autre : les projets de Gazoducs dans la région en mars 2011[5]

Il faut rappeler qu’avant 1999, la Syrie était le principal producteur de gaz du Levant, à partir de champs on-shore à l’est de Homs et au nord de Palmyre (pour la plupart aux mains de l’EI au 31 décembre 2016). C’est ce qui explique que le gaz naturel est une composante importante de la consommation énergétique syrienne (25,6 % en 2009)[6], le Gaz naturel produisant 63,5% de l’électricité consommée dans le pays[7]. Ainsi la Syrie est en 2010 l’un des principaux producteurs et consommateurs de gaz naturel du secteur[8]. Les autres pays du Levant n’ont identifié que récemment d’importants champs gaziers off-shore au large de la Palestine et de Chypre (découverts à partir de 1999[9], les découvertes vont porter sur des champs à forts potentiels à partir de 2009).

Le développement du gaz naturel dans l’économie syrienne commence timidement dans les années 1980, pour porter ses fruits à partir des années 2000. Malgré les investissements et les réserves de gaz du pays, la production ne parvient pas à couvrir les besoins d’un pays en plein développement démographique et économique, et dès 2008, les importations de gaz naturel augmentent, principalement en provenance d’Egypte par le Gazoduc AGP[10].

Les besoins en gaz naturel de la région, et particulièrement de la Syrie vont continuer à augmenter et depuis 2009, Damas réfléchit à plusieurs pistes pour augmenter ses importations, ce qui l’amène à engager des pourparlers avec la Turquie (pour y faire transiter le gaz azéri), l’Iran, et même l’Irak.

Pour ce qui est des projets de Gazoducs, il faut d’abord définir la date à laquelle on doit se placer pour établir si des projets « concurrents » ont pu jouer un rôle dans le déclenchement de la guerre en Syrie.

Le « printemps arabe » syrien a débuté en mars 2011 (les Syriens eux-mêmes ne sont pas d’accord sur la date exacte entre le 15 et le 18 mars 2011[11]).

A cette date, il existe dans la région un Gazoduc important, l’AGP qui relie l’Egypte à la Syrie à Israël et au Liban[12], et 2 grands projets de Gazoducs connus, tous au point mort pour différentes raisons :

–le projet qatarien[13] :

ce projet a été conçu sur la base d’une étude de faisabilité de la Commission européenne en 2005[14], afin d’augmenter les importations depuis le Qatar, effectuées jusque-là par navires méthaniers. Deux routes ont été envisagées : une par l’Arabie Saoudite, le Koweit, l’Irak vers la Turquie et l’autre par l’Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie vers la Turquie. La première route est la plus économique (Plan B sur la carte) mais suppose une stabilisation de la situation en Irak, la seconde (Plan A sur la carte) est donc envisagée en 2008 mais se heurte aux refus de la Syrie et l’Arabie Saoudite.

– le projet Nabucco (Iran et Transcaucasie) : c’est un projet plus ancien et plus vaste, puisque datant de 2002. Il a connu plusieurs versions. D’abord destiné à amener le gaz d’Iran vers l’Europe, la tension liée au programme nucléaire iranien amène l’Europe à réorienter le projet vers le gaz d’Azerbaïdjan et du Turkménistan. Une fois le consortium international constitué[15], les pourparlers sont menés régulièrement avant que des projets concurrents portés par la Russie ne viennent court-circuiter l’avance et bloquer toute avancée dès 2010[16].

Il convient d’y ajouter un projet de gazoduc à partir de l’Iran, le projet Islamic Gas Pipeline (IGP)[17] qui sera officialisé lors d’un accord tripartite entre l’Iran, la Syrie et l’Irak en juillet 2011. Bien que postérieur au début de la Révolution syrienne, il semble être le fruit de négociations entamées avant – sans que cela soit certain – aussi convient-il par soucis d’exhaustivité de l’intégrer dans les projets à prendre en compte.

Tous ces projets ont un objectif principal :

diversifier l’approvisionnement en gaz de l’Europe, pour rompre sa dépendance énergétique à Moscou[18], notamment en favorisant les importations provenant du Qatar, ou des champs gaziers iraniens[19] ou azéris.

Il convient de relever immédiatement qu’au-delà de cet objectif principal, la Syrie doit aussi couvrir ses propres besoins en gaz naturel. Les projets de Gazoducs étudiés ne feront pas que transiter mais approvisionneront aussi le pays.

Quand ça ne colle définitivement pas :

La simple chronologie des faits montre que rien ne peut rattacher le sort de ces différents projets – tous arrêtés aujourd’hui – avec les évènements qui vont commencer en Syrie en 2011.

Printemps 2009 : Refus de Damas (sous la pression russe[20]) du projet qatarien proposé avec l’appui de la Turquie malgré des conditions avantageuses pour la Syrie, ce qui amène à privilégier un autre tracé par le Koweit et l’Irak[21].

Juin 2009 : L’Azerbaïdjan donne un accès à ses ressources à la Russie[22], et au projet South Stream[23] au détriment du projet Nabucco qui perd une grande partie de sa faisabilité.

Juin 2009 : le Turkménistan signe un accord de fourniture de gaz avec la Chine qui écarte de facto la possibilité d’approvisionner le projet Nabucco[24]

Mars 2011 : début des manifestations dans toute la Syrie, violemment réprimées et qui vont déboucher dès le mois de juin 2011 sur les premiers affrontements armés à Deraa[25], débuts de la guerre civile

Juillet 2011 : annonce de la signature de l’accord entre l’Iran, l’Irak et la Syrie pour le projet IGP[26]

On ajoutera à cette chronologie qu’en 2013, pour ses exportations vers l’Europe, l’Azerbaïdjan écarte définitivement le projet Nabucco qui est suspendu.

Lier le déclenchement des manifestations en mars 2011 à des manœuvres de déstabilisation étrangères destinées à faire chuter la dictature d’Assad dans le double but de débloquer le refus de Damas d’accéder au projet qatarien refusé deux ans avant, et bloquer un accord donné en juillet 2011, n’est donc pas sérieux du strict point de vue des dates.

Les invraisemblances de l’explication gazière de la guerre en Syrie

Au-delà des questions de date, difficilement contestables, il faut aussi analyser les enchaînements qui mènent vers ces 3 projets, dont aucun n’a été à ce jour concrétisé.

D’abord, il faut rappeler que l’annonce par l’Iran d’un accord de principe sur un projet de gazoduc IGP passant par l’Irak et la Syrie en juillet 2011 ne peut être considérée sérieusement. Ce projet implique de construire un pipeline dans un pays en guerre civile (Irak) et un pays en proie alors à une forte instabilité (Syrie), et même à travers des zones qui échappent alors à l’autorité de Bagdad, les territoires contrôlés par l’Etat Islamique et les Kurdes.

Et surtout, au-delà des aspects de faisabilité technique qui n’ont jamais été sérieusement étudiés – même en 2016 – le projet IGP n’a aucun financement alors que 2 des 3 pays signataires sont frappés de sanctions financières internationales qui rendent impossible son financement par l’étranger[27].

Ce projet n’est donc pas un « concurrent » ni du projet Nabucco, ni du projet qatarien mais seulement une annonce permettant d’exercer une pression sur la communauté internationale. Tout montre qu’aucun des signataires n’a cru sérieusement à ce projet qui n’a connu aucun avancement, même du strict point de vue juridique depuis 2011.

On ajoutera enfin que si ce projet devait être mis en oeuvre, c’est avant tout avec la Russie que l’Iran se placerait en concurrence frontale.

Le projet Nabucco se heurte au contexte international, qui a amené l’Europe à refuser de poursuivre le projet avec l’Iran, puis aux manœuvres russes qui ont réussi à capter les autres sources d’approvisionnement envisagées (Azerbaïdjan), dont certaines sont aussi fortement mobilisées vers l’Est et la Chine (Turkménistan).

Rien dans la non mise en œuvre du projet Nabucco ne peut raisonnablement être attribué à Bachar al-Assad et expliquer une manœuvre de déstabilisation de sa dictature.

Le projet qatarien serait en théorie le mobile idéal d’une déstabilisation du régime d’Assad, mais la théorie ne résiste pas à l’examen des faits et des détails.

Ce projet a été rejeté par Damas en 2009, soit 2 ans avant le début des manifestations. Rien ne permet donc de lier les deux évènements historiques aussi éloignés l’un de l’autre surtout lorsque le second s’inscrit dans une dynamique qui touche en 2011 plusieurs pays arabes très différents et bien éloignés des contingences de la géopolitique du gaz naturel.

En réalité, il faut rappeler que le projet qatarien a 2 routes optionnelles :

l’option 1 : la plus courte (2900 km) et la plus économique : Qatar / Bahrein / Arabie Saoudite / Koweit/ Irak / Turquie

l’option 2 : la plus longue et la moins rentable : Qatar / Bahrein / Arabie Saoudite / Jordanie / Syrie / Turquie

Le coût du projet oscille selon les options entre 8 et 10 Milliards de $.

Dans tous les cas il se heurte à plusieurs obstacles politiques majeurs, devant lesquels le refus de Damas de 2008 pèse peu.

D’abord, la route la plus courte traverse l’Irak du Sud au Nord, de Bassorah (zone chiite) jusqu’au Kurdistan, dans des régions où justement la situation est très instable et le pouvoir de Bagdad contesté.

Voici d’ailleurs la carte la plus sérieuse sur cette route, qui a toujours été privilégiée par la Turquie pour ce projet, et qui ne concerne pas la Syrie :

Ensuite, et c’est l’obstacle essentiel, quelle que soit la route choisie, le gazoduc doit passer soit par les eaux territoriales, soit par le territoire saoudien.

Or, l’Arabie Saoudite est aujourd’hui en rivalité directe avec le Qatar, et s’oppose à tous les projets qui augmenteraient les exportations qatariennes. Par exemple, le projet de gazoduc Al Khaleej entre le Qatar et le Koweit a été bloqué dès 2002 par Ryad.

Ainsi, même si Damas avait accepté le projet qatarien (et turc), il n’aurait pas été mis en œuvre du fait du blocage saoudien.

Il n’est donc pas soutenable d’avancer qu’un renversement de Bachar al-Assad aurait pu débloquer un projet, objet d’un véto de l’Arabie Saoudite constant depuis plusieurs années.

On pourrait ajouter que la situation de la Turquie, impliquée dans la plupart des projets et elle-même intéressée par une prolongation du gazoduc AGP de Homs jusqu’à Kilis, contractualisée avec Damas dès 2000, exclut toute déstabilisation du régime d’Assad pour des motifs gaziers[28], sans même se pencher sur la question kurde.

Il est intéressant de développer également que cette théorie méconnaît la réalité des processus de décision particulièrement complexes en matière d’investissement en infrastructures gazières ou pétrolières, qui place les critères de faisabilité technique, de financement et de rentabilité du projet de pipeline bien avant ceux liés au contexte géopolitique[29].

Enfin, il n’échappera à personne que la situation actuelle de la Syrie, comme celle de l’Irak, ne permettent pas d’envisager la construction d’un gazoduc, dont le projet a été abandonné dès 2009.

Certains des détails donnés ci-dessus sur les différents projets, tirés d’études techniques ou spécialisées, ne se retrouvent pas dans la présentation « grand public » de ces projets, notamment des notices Wikipédia en français[30] ou en anglais[31], signe de l’enjeu pour la propagande du régime et de ses alliés russes et iraniens de la construction de cette histoire et de sa diffusion au plus grand nombre.

La « main de l’étranger » : un marronnier de la propagande d’Assad

Toutes les dictatures ont une tendance naturelle à essayer de disqualifier la contestation politique, qui ne serait que manœuvre de déstabilisation menée par l’étranger.

Mais la dictature d’Assad, qui dure depuis plus de 40 ans, porte cette propension à la hauteur d’un habitus fondamental et structurant de sa propagande : un « vrai » Syrien ne peut remettre en cause la domination du clan Assad-Makhlouf sur tout le pays sans être un agent de l’étranger.

C’est ainsi que dès le mois de mars 2011, confronté à une contestation politique générale, dans tous le pays et dans toutes les communautés (y compris les Alaouites, Druzes et Chrétiens), Bachar al-Assad va voir dans cette agitation une manœuvre d’un ennemi étranger[32].

L’histoire du conflit des gazoducs irano-qatariens, née en 2012, ne viendra que donner un mobile « plausible » à un discours déjà bien formaté dès le début de la contestation populaire.

Pourtant, l’ampleur de la contestation ne peut résulter d’une manœuvre de déstabilisation orchestrée par un service secret, aussi puissant soit-il. Les manifestations vont toucher toutes les villes du pays, se répéter avec une remarquable constance, et avec des slogans intimement liés à des questions internes à la Société syrienne, à ses aspirations et ses besoins quotidiens.

La pérennité du mouvement tient à la fois à la profondeur des aspirations des Syriens, et aux maladresses du régime qui a mêlé répression violente, arbitraire et concessions ciblées, provoquant même des critiques au sein de son appareil de sécurité[33].

Certes, la Syrie par ses actions de soutien des terroristes, y compris jihadistes en Irak par exemple, est depuis longtemps (comme la Corée du Nord et l’Iran) sur la liste des pays considérés comme hostiles par l’administration américaine. Plus même, dès 2006, les États-Unis assument ouvertement cette hostilité, qui n’est pas exempte de collaborations ponctuelles dans la lutte contre le terrorisme, et s’engage à soutenir toutes les initiatives permettant de changer le régime et de mettre fin à la dictature.

Les télégrammes confidentiels révélés par Wikileaks sont clairs sur le sujet, et relèvent de positions classiques d’une grande puissance soucieuse de défendre ses intérêts[34].

Pour autant, cette posture, adoptée en 2006[35], et révisée ensuite par l’administration américaine, et surtout elle est loin d’être suivie d’effets. Il n’y a aucun lien avéré entre ces intentions de 2006, remises en cause postérieurement, avec les évènements de mars 2011.

La mobilisation des Syriens repose d’abord sur des causes endogènes et non manipulables depuis l’étranger :

crise économique liée à la succession de sécheresses qui frappe le pays de 2006 à 2011[36], et aux échecs de la libéralisation de Bachar, associée à une énorme pression démographique (la population passe de presque 13 millions d’habitants en 1990 à plus de 22 millions en 2011), avec une forte représentation de la jeunesse (âge médian de 21,7 an en 2010 pour les hommes et de 22,1 pour les femmes).

En 2011, la situation sociale syrienne est explosive depuis plusieurs années, avec un important exode rural, une communautarisation confessionnelle croissante[37], une forte hausse des inégalités, et un décalage entre les attentes d’une jeunesse nombreuse et des capacités d’intégration économique qui se réduisent. Et les maladresses d’une répression violente particulièrement à l’égard des jeunes et même des enfants, comme Hamza al-Khateeb[38] vont pousser au déclenchement d’une révolution.

L’étude des révolutions dans l’Histoire montre que ces facteurs sont largement suffisants pour expliquer une crise politique et une contestation des dirigeants. Des opérations de déstabilisation ne peuvent agir sur des tendances aussi lourdes, notamment du point de vue démographique et économique.

Il n’y a donc aucune raison de donner du crédit à la propagande du régime qui n’a cessé depuis le début de dénoncer un complot étranger.

Pire même, l’enchaînement des évènements montre qu’en réalité, le mouvement de contestation est bien né en Syrie, et émane de Syriens vivant dans leur pays et non d’exilés ou de groupes extérieurs.

En effet, profitant des évènements du printemps arabe[39], des groupes de Syriens vont tenter à plusieurs reprises de mobiliser des manifestations hostiles au régime depuis l’étranger, notamment via les réseaux sociaux. Ce seront à chaque fois, des échecs complets, comme début février 2011 où l’appel à manifester lancé sur facebook[40] ne débouchera sur AUCUNE manifestation[41].

La thèse du complot étranger comme explication de la guerre en Syrie n’est tout simplement pas sérieuse, en tout cas dans le cadre d’une démarche scientifique. Dès lors, la question d’un hypothétique mobile à ce complot, lié à des projets de gazoducs devient sans objet.

Conclusion : le danger des explications capillotractées

Face à ces arguments, dont certains ne nécessitent pas une analyse ni une recherche très profonde[42], on reste étonné de la prospérité de l’explication gazière de la guerre en Syrie, pourtant au moins relativisée, dans toutes les publications sérieuses[43].

Cette thèse fausse et farfelue en dit beaucoup sur les carences cognitives de ses défenseurs que sur la réalité d’évènements historiques bien documentés, et accessoirement sur les désastres collectifs auxquels amène cette période où surmédiatisation rime avec désintellectualisation.

Les enjeux et choix énergétiques, l’accès aux ressources pétrolières rares sont évidemment des éléments essentiels de compréhension des évènements géopolitiques et historiques.

Il n’est bien évidemment pas question de le nier ici.

Il suffit de rappeler que le partenariat américano-saoudien symbolisé par l’entrevue Roosevelt / Roi Ibn-Saoud sur le Quincy le 14 février 1944 est un élément structurant pour tout le Moyen-Orient[44].

On peut aussi évoquer les tensions entre la Russie et l’Ukraine pour la Crimée puis pour le reste du pays, dont le lien avec les projets de gazoducs est évident[45], ou les tensions dans le Caucase entre Russie et Azerbaïdjan[46].

Il est intéressant de relever que ces ingérences russes, motivées par des projets de gazoducs, sont ignorées par les mêmes qui dénoncent une prétendue action de la CIA téléguidée par le Qatar en Syrie en 2011.

Mais force est de constater que les enjeux de la guerre en Syrie sont d’abord syriens, et la régionalisation du conflit ne va intervenir que plus tard. Les interventions des soutiens étrangers du régime sont aussi anciennes (2012) et bien plus importantes que celles des soutiens de la rébellion[47].

Le danger de propager l’histoire des gazoducs comme explication de la guerre en Syrie réside aussi bien dans la méconnaissance des origines et raisons de la contestation politique du régime, que dans la négation des interventions étrangères sans lesquelles Bachar al-Assad ne serait plus au pouvoir.

Elle dénote une vision particulièrement dénigrante du peuple syrien, incapable de revendiquer par lui-même, et sans être manipulé par des services étrangers, plus de liberté et un meilleur partage des richesses du pays.

Enfin, chercher un complot pour le gaz ou le pétrole dans toute crise politique est un moyen facile d’éviter pour des dirigeants en difficulté, d’assumer leurs responsabilités et de tirer les conséquences de leurs échecs, deux aspects essentiels d’un mandat politique dans une démocratie, déjà trop souvent oubliés par nos dirigeants actuels.

[1] Rappelons que les histoires de gazoduc existent aussi pour une explication complotiste de la guerre en Afghanistan de 2001 : http://www.liberation.fr/planete/2002/01/05/sous-le-conflit-afghan-des-pipelines_389449

[3] Un exemple des délires complotistes : http://yournewswire.com/wikileaks-cables-reveal-usa-signed-death-warrant-for-assad/

[4] La « cristallisation » de cette histoire découle d’une série d’articles à l’automne 2012, voir : ANSAMED 01/10/2012 http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/turkey/2012/10/01/Syria-new-markets-Qatarien-gas-Al-Assad-analyst_7560833.html

[5] On se reportera à l’excellente étude Hakim Darbouche, Laura El-Katiri & Bassam Fattouh, East Mediterranean Gas : What Kind of Game Changer ?, NG71, December 2012, Oxford Institute For Energy Studies, disponible ici : https://www.oxfordenergy.org/publications/east-mediterranean-gas-what-kind-of-a-game-changer/

[6] A comparer à 15% pour Israël ou 0,6% pour le Liban (chiffres de 2010)

[7] A comparer à 36,6% pour Israël et 0% pour le Liban (chiffres de 2010)

[8] La Syrie consommait en 2010 9,63 Bcm sur 14 consommés sur la zone Chypre-Liban-Israel-Syrie dont 8,94 Bcm tirés de ses ressources locales et 0,7 Bcm importés

[9] Le premier champ gazier off-shore découvert est Noa au large d’Israël en 1999, puis en 2000 d’autres champs au large des côtes israéliennes et de Gaza.

[10] Arab Gazoduc Pipeline, Gazoduc qui relie l’Egypte à la Syrie « utile » sur un axe du Sud au Nord de Deraa à Alep en passant par Damas et s’arrête à Homs.

[11] Le 15 mars 2011 est le début des manifestations à deraa après l’arrestation d’adolescents le 13 mars, le 18 mars 2011 est le premier vendredi de manifestations dans tout le pays, appelé « vendredi de la dignité », qui sera violemment réprimé dans plusieurs villes, avec les 4 premiers morts et des centaines d’arrestations.

[12] Ce Gazoduc de capacité limitée est la cible de nombreuses attaques terroristes de l’EI dans la Sinaï et a cessé de fonctionner régulièrement depuis 2011.

[13] Is the Qatar-Iraq-Turkey-Europe Natural Gas Pipeline Project Feasible ? Report Nr. 23 – January 2011, ORSAM – Ankara 2011.

[14] Le projet est porté par la Qatar Petroleum et Exxon-Mobile East Marketing Limited Company.

[15] Le consortium est formé de la Société Nabucco International et de 5 compagnies nationales.

[16] Quelles perspectives pour Nabucco et South Stream?, Rapport réalisé pour le CONSEIL FRANÇAIS DE L’ÉNERGIE, Sous la direction de Zaki Laïdi, IEP Paris – juillet 2010

http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/RECHERCHE/Contrat56_Rapportfinal.pdf

[17] Appelé curieusement « gazoduc de l’amitié » dans la page Wikipédia française de présentation : ………..

[18] En 2011, la taille des réserves de gaz naturel réparties entre de nombreux pays concerne 3 acteurs majeurs : la Russie (1ère réserve de gaz naturel), l’Iran (2ème) puis le Qatar (3ème).

[19] C’est ainsi que sur la question du gaz naturel, l’Iran, qui développe ses champs gaziers de Fars, se place ainsi clairement en rivalité avec la Russie.

[20] Le refus est officiellement motivé par la volontiers de préserver l’amitié entre la Syrie et la Russie et donc les intérêts de Moscou, voir ici : https://www.rt.com/op-edge/syria-russia-war-oil-528/

[21] http://www.thenational.ae/business/energy/qatar-seeks-gas-pipeline-to-turkey#full

[22] accord signé avec Gazprom le 25 juin 2009

[23] le projet de gazoduc South Stream est lui-même arrêté en décembre 2014 et remplacé par un projet commun russo-turc le Turkish Stream.

[24] China, Turkmenistan seal long-term energy deal , AP 25 juin 2009, https://www.highbeam.com/doc/1A1-D991I3P80.html

[25] Ces affrontements à Deraa ne sont pas le fait de mercenaires étrangers mais d’abord de déserteurs de l’armée syrienne, qui font défection par unités entières et s’opposent aux forces fidèles au régime chargées de la répression de la contestation à Deraa.

[26] La date de conclusion de l’accord de juillet est opportunément avancée à mars 2011, ce qui est faux, dans certaines sources russes https://www.rt.com/op-edge/syria-russia-war-oil-528/

[27] Voir à ce sujet Hakim Darbouche, Laura El-Katiri & Bassam Fattouh, East Mediterranean Gas : What Kind of Game Changer ?, déjà citée p. 17.

[28] Pour la stratégie de la Turquie en matière de gaz en 2011 : Ahmet K. Han, Turkey’s Energy Strategy and the Middle East: Between a Rock and a Hard Place, in Turkish Studies, 12:4, 2011, http://acikerisim.khas.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/909/IISBF_2011_A_Han_Makale.pdf?sequence=1

[29] http://www.jacobs-university.de/sites/default/files/downloads/decision-making_for_supplying_energy_projects_a_four-dimensional_model.pdf

[30] Notice Wikipedia en français sur le projet Qatar : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazoduc_Qatar-Turquie et sur le projet iranien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazoduc_Iran-Irak-Syrie

[31] Notice Wikipédia en anglais sur le projet Qatar : https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-Turkey_pipeline et sur le projet iranien : https://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq-Syria_pipeline

[32] Discours du 30 mars 2011 : https://www.theguardian.com/world/2011/mar/30/syrian-protests-assad-blames-conspirators

[33] http://mobile.lemonde.fr/syrie/article/2016/12/01/le-chef-du-renseignement-syrien-regrette-un-manque-de-fermete-au-debut-du-soulevement_5041756_1618247.html?xtref=https://www.google.fr/

[34] La Russie adopte ouvertement les mêmes postures à l’égard des régimes hostiles sans que cela ne pose de problème à ceux qui dénoncent sans barguigner l’interventionnisme US ou de la CIA.

[35] Le texte généralement cité date de décembre 2006 et est ici : https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html

[36] En réalité la situation de l’eau en Syrie s’est dégradée de manière continue depuis la fin des années 90 et c’est dans une situation très fragile que 5 années de sécheresse consécutives vont se succéder à partir de 2005.

[37] La confessionnalisation de la Syrie est à la fois la conséquence des choix du régime, des influences iraniennes, mais aussi de la perte des liens sociaux traditionnels du fait de la crise économique et de l’exode rural.

[39] Le printemps arabe débute en décembre 2010 en Tunisie et en janvier 2011 en Egypte.

[40] voir ici : http://www.france24.com/fr/20110204-syrie-facebook-mobilisation-manifestation-appel-calme-damas et http://www.rtl.be/info/monde/international/en-syrie-un-appel-a-manifester-contre-la-monocratie-pas-suivi-212868.aspx

[41] d’une manière plus générale et contrairement aux autres printemps arabes, le rôle des réseaux sociaux et d’internet – très surveillé et insuffisamment répandu – est mineur dans le début de la contestation syrienne de 2011, voir XXXXXX

[42] Les articles sont pourtant nombreux qui démontent ce mythe des gazoducs, sans rencontrer le succès des articles propageant cette légende fausse, voir par exemple : http://www.thenational.ae/business/energy/robin-mills-syrias-gas-pipeline-theory-is-a-low-budget-drama ou : http://www.lecommercedulevant.com/economie/petrole-et-gaz-liban/le-conflit-syrien-serait-il-lie-des-projets-de-gazoducs-regionaux/2349 ou encore : http://www.truth-out.org/news/item/37685-the-war-against-the-assad-regime-is-not-a-pipeline-war

[43] voir l’excellent article de David Rigoulet-Roze « La variable énergétique dans la crise syrienne – La question stratégique du contrôle d’un futur gazoduc méditerranéen » in Confluences Méditerranée, 2014/4, N° 91, pp. 95-106 : http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-4-page-95.htm

[44] Même si les Historiens savent qu’en réalité la question du pétrole et du pacte Arabie Saoudite / USA est scellée bien avant cette entrevue qui n’ont été évoqués que la question de la Palestine : http://orientxxi.info/magazine/la-legende-du-pacte-du-quincy,1213

[45] Pasquale DE MICCO, IN-DEPTH ANALYSIS : Changing pipelines, shifting strategies: Gas in south-eastern Europe, and the implications for Ukraine, Policy Department, Directorate-General for External Policies, UE, 2015

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549053/EXPO_IDA(2015)549053_EN.pdf

[47] sur le soutien inconditionnel de la Russie à Assad dès 2011 : « La Russie face aux révoltes libyenne et syrienne – des enjeux jugés majeurs, une politique défensive » de Anne de Tinguy, in LES ONDES DE CHOC DES RÉVOLUTIONS ARABES, Presses de l’IFOP – 2014, Chapitres 4 pp. 85-103 : http://books.openedition.org/ifpo/6930?lang=fr

Cédric Mas- Blog Paul Jorion 6 janvier 2017

-

Tuer pour civiliser : au cœur du colonialisme (Anti-k)

« Halte à la repentance ! » piaffent-ils en chœur de leurs perchoirs. « Les Français » n’auraient qu’une passion : « la haine de soi » pour mieux expier un passé dont ils ne sont plus fiers. Le siècle dernier fut celui des luttes d’indépendance ; l’affaire, puisqu’entendue, serait donc à classer — à l’heure où Eric Zemmour, jurant à qui veut l’entendre de l’évidence du « rôle positif » de la colonisation, caracole sur les étals des librairies ; à l’heure où Alain Finkielkraut, assurant que les autorités hexagonales ne firent « que du bien aux Africains », est sacré à l’Académie ; à l’heure où l’auteur de Vive l’Algérie française !, nous nommons Robert Ménard, a transformé la ville de Béziers en sujet d’actualité, les « vieilles lunes » n’ont-elles pas encore certaines choses à dire ? L’historien Alain Ruscio remonte le temps pour nous faire entendre ces voix qui, de gauche à droite, appelèrent à la guerre par souci, cela va de soi, de « pacification ».

Par Alain Ruscio

« Quelle drôle façon de civiliser : pour apprendre

aux gens à bien vivre, on commence par les tuer. »

Hô Chi Minh, 1925Commençons en 1580. Un penseur français, des plus fameux, écrit ces lignes, devenues célèbres, que les plus intransigeants anticolonialistes du XXe siècle n’auraient sans nul doute pas désavouées : « Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l’épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre ! […] Jamais l’ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. » On aura reconnu Michel de Montaigne, l’auteur des Essais. Combien, depuis cette époque et ces lignes, à l’ombre des drapeaux des puissances colonisatrices, d’autres « villes rasées », de « nations exterminées », de « peuples passés au fil de l’épée » ? On pourrait se contenter de cette question, sans crainte d’être contredit, et entrer dans les détails et les descriptions, pour le moins horrible, des fusillades, des razzias, des décapitations, des corvées de bois, des tortures, des viols, de l’utilisation de l’aviation, des armes chimiques, du napalm… On pourrait citer mille auteurs qui protestèrent, de Victor Hugo (« L’armée faite féroce par l’Algérie ») à Anatole France, en passant par Albert Londres, André Gide, Malraux, Aragon, Sartre ou encore François Mauriac… On pourrait, certes. Mais nous resterions dans le comment ; nous devons plutôt tenter de comprendre le pourquoi.

« Cette matrice a un nom : l’idéologie coloniale. La violence n’est pas fortuite, mais nécessaire. Obligatoire. »

Les violences coloniales sont le fruit de la rencontre conflictuelle entre, de la part des hommes « blancs », un esprit de conquête et de suffisance, porté par un racisme, alternativement agressif ou paternaliste (mais qui se voulait en tout état de cause constatation de l’évidence), et, de la part des hommes « de couleur », un refus de cette conquête, puis une résistance, basés sur un sentiment national ou, tout simplement, sur l’instinct de survie. Prenons, pour asseoir cette proposition, la première expédition coloniale de l’ère moderne : la campagne d’Égypte, lancée en mai 1798 et conduite par le général Bonaparte. Deux ans après, Jacques de Menou de Boussay, commandant en chef du Corps expéditionnaire en Égypte (il succédait à Bonaparte et à Kléber), proclama au peuple égyptien : « J’ai reçu l’ordre de la République Française et du consul Bonaparte, de vous rendre heureux : je ne cesserai d’y travailler. Mais je vous avertis aussi que si vous n’êtes fidèles aux Français, que s’il vous arrivait encore, pressés par de mauvais conseils, de vous élever contre nous, notre vengeance serait terrible, et j’en atteste ici Dieu et son Prophète, tous les maux retomberaient sur vos têtes. Rappelez-vous ce qui est arrivé au Caire, à Boulaq, à Mahalat-el-Kabira, et autres villes de l’Égypte ? Le sang de vos pères, de vos frères, de vos enfants, de vos femmes, de vos amis, a coulé comme les flots de la mer ; vos maisons ont été détruites ; vos propriétés ravagées et consumées par le feu. Quelle a été la cause de tout cela ? Les mauvais conseils que vous avez écoutés, les hommes qui vous avaient trompés. Que cette leçon vous serve pour toujours1 ! »