La complexité de la situation et du mot d’ordre qui en découle

Le « campisme », faux nez du social-chauvinisme

Dénoncer notre impérialisme est toujours une tâche prioritaire

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le 19 février 2017, la presse israélienne se faisait l’écho de fuites émanant de l’ancienne administration américaine au sujet d’un plan de paix régional que John Kerry aurait proposé à Benyamin Nétanyahou en février 2016, réactivant l’initiative de paix entérinée par la Ligue arabe en 2002.

Or, si l’ancien secrétaire d’État américain a bien organisé à Aqaba une réunion entre le premier ministre israélien, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le regard porté sur cette initiative relève du fantasme et d’une relecture enchantée de l’histoire.

Ce n’est pas la première fois que les protagonistes du conflit israélo-palestinien sont censés avoir raté l’occasion de la paix. Yasser Arafat à Camp David en 2000 et Mahmoud Abbas à Annapolis en 2007 seraient eux aussi passés à côté d’un accord généreux et sans précédent offert par la partie israélienne. En réalité, on sait que les conditions politiques de la négociation n’étaient pas en faveur des dirigeants palestiniens qui craignaient de se faire déborder dans leur camp et que le contenu de la proposition n’était pas aussi avantageux qu’on voulait le faire croire.

L’histoire se répète, alors que Benyamin Nétanyahou a effectué sa première rencontre officielle avec Donald Trump le 15 février dernier à Washington et que se dessine la nouvelle ambition du tandem israélo-américain : la normalisation des relations entre Israël et ses partenaires sunnites au Proche-Orient. Trois jours plus tard, d’anciens conseillers de l’administration Obama révélaient que l’idée n’était pas nouvelle et qu’elle avait été au cœur d’une proposition américaine de paix faite au premier ministre israélien un an plus tôt. Il n’en fallait pas plus pour que la presse israélienne, suivie par la presse internationale, parle d’une « occasion historique ratée ». Nétanyahou s’est empressé de préciser qu’il avait lui-même été l’instigateur de cette initiative. Quant au chef du parti travailliste, Yitzhak Herzog, il a estimé que « le Proche-Orient aurait pu être changé » si le premier ministre israélien avait saisi cette chance. Mais les détails publiés dans la presse révèlent que l’idée n’avait aucune chance d’aboutir, tant elle avait été mal pensée.

Qui pouvait croire en 2016 qu’un plan de paix régional pourrait être réactivé grâce à la médiation de la Jordanie et de l’Égypte ? Ces deux pays, tenus à bout de bras par les investissements américains et golfiens entretiennent avec Israël des relations très proches à la faveur de la dégradation sécuritaire régionale. Ils ne sont par conséquent pas en position de pouvoir imposer un quelconque accord à la région.

— D’une part, les pays du Golfe n’ont pas besoin d’Amman et du Caire pour avoir des relations avec Israël. Jusqu’en 2013, le port d’Haïfa a laissé transiter des marchandises à destination de l’Arabie saoudite pour pallier la paralysie des routes traditionnelles d’approvisionnement qui passaient par la Syrie avant le déclenchement du conflit en 2011. Il est désormais de notoriété publique que les Émirats arabes unis, le Bahreïn et dans une certaine mesure l’Arabie saoudite ont des relations discrètes avec Israël sur les plans économique et sécuritaire, notamment grâce aux compagnies de haute technologie et de sécurité privée israéliennes.

— D’autre part, toute paix régionale devra passer par une discussion directe avec les monarchies du Golfe qui évalueront le rapport « coût-avantage » d’une reconnaissance d’Israël en échange d’un règlement du dossier palestinien. C’est précisément là que se trouve la principale pierre d’achoppement.

Qui, des Israéliens ou des Golfiens, a le plus intérêt à négocier une sortie de crise avec les Palestiniens ? Ni l’un ni l’autre.

Tel-Aviv et Riyad s’accordent sur une même ligne anti-iranienne et n’ont pas besoin de régler d’urgence la question palestinienne pour partager des inquiétudes et des intérêts communs. D’ailleurs, ni la Jordanie ni l’Égypte ne partagent cette obsession à l’égard de Téhéran. Les deux pays tiennent sur le conflit syrien une position d’équilibriste nourrie par un même et unique objectif : la lutte anti-djihadiste.

Quant aux Émirats arabes unis, leur intérêt pour le conflit israélo-palestinien se lit à la lumière de leur soutien inconditionnel à Mohammed Dahlan, fervent opposant au président palestinien Mahmoud Abbas. Espérant pouvoir faire partie d’une équation régionale de paix, Dahlan attend patiemment son heure pour faire son retour à Ramallah. Et il n’a pas besoin de la Jordanie et de l’Égypte pour avoir quelques contacts utiles au sein de l’establishment politique et de défense israélien.

La proposition de John Kerry était donc au mieux naïve, au pire mauvaise, et surtout inadaptée au contexte régional. Elle ne pouvait pas constituer une occasion historique pour les Israéliens, dont les blocages relationnels avec les monarchies du Golfe ne se règleront pas à Amman, et encore moins au Caire.

Les fuites américaines font également porter la responsabilité de l’échec de leur proposition sur Nétanyahou et sa peur de froisser ses partenaires d’extrême droite et de faire chuter sa coalition. En réalité, le premier ministre israélien a passé plusieurs semaines en 2016 à négocier avec le chef du parti travailliste Yitzhak Herzog afin d’anticiper un éventuel retrait des partis pro-colons du gouvernement. Il réfléchissait précisément aux options possibles pour enrayer sa trop grande dépendance à l’égard de son aile droite. S’il avait voulu s’engager dans un règlement du conflit israélo-palestinien en échange d’une reconnaissance régionale, il avait donc les moyens de le faire.

Cependant, Herzog a déclaré dans la presse qu’il avait été informé a posteriori de la rencontre secrète tenue à Aqaba, en Jordanie, fin février 2016. Son entrée au gouvernement israélien avait été conditionnée au gel de la colonisation, ce qui avait été refusé par le premier ministre israélien par crainte d’une éventuelle scission au sein du Likoud. Nétanyahou aurait en effet demandé à Kerry d’accepter une poursuite des reconstructions au sein des colonies vouées à rester sous souveraineté israélienne dans le cadre d’un règlement final. Cependant aucune précision n’avait été donnée sur l’avenir des autres colonies dites isolées et « illégales » (pour le gouvernement israélien). Au final, la partie israélienne n’a donc rien proposé de nouveau ni de substantiel pour sortir de l’impasse politique.

Comme à son habitude, Nétanyahou n’a pas voulu prendre le risque d’être mis en minorité au sein de son parti et donc de signer sa retraite politique. Bien qu’obsédé par l’idée d’une normalisation officielle des relations israélo-arabes, il refuse d’admettre que la question palestinienne en est le principal verrou. Ce n’est pas tant que la Palestine soit un sujet de préoccupation majeure au Proche-Orient — bien au contraire —, elle demeure toutefois une problématique structurante et potentiellement déstabilisatrice. Les relations entre Tel-Aviv et les capitales arabes peuvent donc se poursuivre, mais pas de façon large et assumée.

Enfin, les détails de presse mettent au jour l’incapacité de John Kerry à peser sur le dossier israélo-palestinien, en raison du refus de Washington d’entrer dans un rapport de force avec Israël, mais également de la perte de confiance israélienne dans l’administration américaine. Le premier ministre israélien a déclaré qu’il avait bloqué la proposition américaine parce qu’il ne voulait pas que Kerry soit à la manœuvre et lui impose des paramètres contraignants de négociation.

En réalité, jamais l’administration américaine n’a voulu réellement faire pression sur Israël de manière sérieuse. Et Benyamin Nétanyahou a pu manœuvrer parce qu’il le savait. Il souhaitait un accord régional, mais pas avec les conditions, contreparties et compromis demandés par Washington. Il était donc clair en 2016 qu’Israël ne voulait plus de médiation américaine sur le dossier israélo-palestinien, comme plus largement dans ses relations avec le monde arabe. En tout cas pas tant que l’administration Obama serait en place. Comme les pays du Golfe, Israël n’a pas pardonné au président américain l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et le blanc-seing donné à Téhéran dans sa politique régionale.

Au final, sans remettre en cause la bonne foi des anciens conseillers américains — quoique leurs révélations semblent aussi s’inscrire dans des enjeux de politique intérieure à Washington — ni la lecture qui est faite par l’opposition en Israël, il n’y a jamais eu de proposition historique crédible et sérieuse d’un plan de paix régional en 2016.

Il aura suffi qu’un présidentiable amateur de paillettes réalise qu’il y a des voix à prendre dans les banlieues et énonce une évidence : « la colonisation a été un crime contre l’humanité » pour que le ban et l’arrière-ban des nostalgiques du « temps des colonies » lui tombe dessus.

Macron était tellement peu convaincu par ses propres propos qu’il s’est cru obligé de singer De Gaulle avec un vibrant « je vous ai compris » adressé aux anciens de l’Algérie Française.

Cette belle chanson de Tom Paxton (1963) traduite par Graeme Allwright parle de l’école américaine. Et la nôtre ? J’ai appris que la France allait de Dunkerque à Tamanrasset. Qu’il y avait 15 départements avec préfectures et sous-préfectures en Algérie et deux territoires sahariens. Que certaines villes avaient de jolis noms sentant bon la province : Philippeville, Orléansville, Bougie, La Calle.

J’ai appris que le dey d’Alger avait vraiment été méchant en 1827 en frappant du « manche de son chasse-mouche » le consul de France et que c’est un peu à l’insu de notre plein gré qu’il avait fallu réparer l’outrage.

J’ai dû me fader les noms de grands généraux :

Le père Bugeaud (comme dit la chanson) a été le « pacificateur » de l’Algérie. Heureusement, Wikipédia nous en dit aujourd’hui un peu plus : Les troupes furent divisées en colonnes mobiles ; elles pourchassèrent les résistants algériens par une incessante offensive et, pour les affamer, firent le vide devant eux, incendiant les villages, raflant les troupeaux. C’est la politique de la terre brûlée. Il disait « Le but n’est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile ; il est d’empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, […] de jouir de leurs champs […] Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes […], ou bien exterminez-les jusqu’au dernier. » Critiqué pour ses « enfumades », il eut une réponse qui pourrait être aujourd’hui celle de Trump quand il fait l’apologie de la torture : « Et moi, je considère que le respect des règles humanitaires fera que la guerre en Afrique risque de se prolonger indéfiniment ». Si vous avez des interrogations sur le joli terme d’enfumade, Wikipédia a la réponse : Des milliers d’Algériens (y compris des femmes et des enfants) sont enfumés ou emmurés dans les grottes d’Algérie. En effet, les populations civiles se réfugiaient souvent dans des grottes pour échapper aux combats.

Si Bugeaud sent un peu le moisi dans certains milieux, le Maréchal Lyautey est toujours célébré comme étant le « pacificateur du Maroc » et on peut acheter sur Internet des médailles à l’effigie de ce grand philanthrope. Ce gradé fera ses premières armes en « rassurant et en remettant au travail les paysans du nord du Madagascar » (sans rire). On a appris sur Lyautey des phrases énigmatiques : « il parvient à pacifier la zone frontière, il réprime un soulèvement … La révolte continue et on a bien du mal à la contenir ».

Lyautey avait fait ses premières armes auprès d’un autre grand général dont on nous a célébré les exploits : Joseph Galliéni. Devenu gouverneur général de Madagascar, il travailla à la grandeur de la France : « À la méthode diplomatique de son prédécesseur, le général M. Laroche, il préfère la méthode forte pour endiguer la montée de la résistance anti-coloniale. Il instaure le travail forcé des indigènes … Au total, la répression qu’il mène contre la résistance malgache à la colonisation aurait fait de 100 000 à 700 000 morts pour une population de 3 millions. »

Il y a un hôtel Galliéni à Marseille et une station de métro à Bagnolet. Pas d’avenue Philippe Pétain : célébrer le fascisme est devenu politiquement incorrect mais célébrer les génocides coloniaux ne pose pas de problème.

Dans l’histoire, les prédateurs ont souvent été des pillards.

La découverte et la conquête de l’Amérique marquent un tournant. Les peuples autochtones vont subir une violence extrême. 90% de ces « indigènes » disparaîtront, victimes de massacres, de maladies venues d’Europe et du travail forcé. La « controverse de Valladolid » (1550-1551) reste d’une incroyable actualité. Le théologien Juan Gines de Sepulveda justifie la colonisation et l’évangélisation forcée par la « cruauté des civilisations précolombiennes ». On croirait entendre Sarkozy sur les « Africains qui ne sont pas entrés dans l’histoire » (Dakar, 2007).

Entre 7 et 8 millions d’Amérindiens mourront au travail pendant les 4 siècles d’exploitation de la mine de Potosi à près de 5 000 m d’altitude. Les conquistadors s’acharneront aussi à effacer toute trace de la culture autochtone en construisant leurs églises et cathédrales sur les temples originels. Un « sociocide » s’ajoutera au génocide : les sociétés autochtones seront éradiquées au nom de la vraie foi et de la « modernité ».

Si certains Espagnols « avancés » comme Bartolomé de las Casas pensaient que les Indiens avaient une âme, il y avait unanimité pour considérer que les Noirs n’en avaient pas.

L’esclavage a non seulement été une horreur pour celles et ceux qui l’ont subi mais il a durablement déstructuré les sociétés africaines. On évalue à 14 millions le nombre d’esclaves enlevés et déportés en Amérique. La traite est à l’origine de la prospérité des pays européens maritimes et des grands ports atlantiques. L’accumulation des richesses issues de la traite est à l’origine du développement du capitalisme

Le « grand ministre » Colbert tant vanté dans nos manuels scolaires est l’auteur du « Code Noir » qui promulgue la loi sur les relations entre les esclaves et leurs maîtres. Abrogé par la Révolution Française, l’esclavage sera rétabli par Napoléon. Il ne sera aboli qu’en 1848 en France et en 1888 à Cuba ou au Brésil.

Aux États-Unis, même s’il a existé un important mouvement abolitionniste (voir l’étonnante histoire de John Brown) avant la guerre de Sécession, ce n’est absolument pas « par humanisme » que le Nord a fait la guerre au Sud. Cette guerre a levé tout frein à l’expansion du capitalisme « yankee » naissant. Celui-ci a rapidement montré sa férocité là où il a conquis des nouveaux territoires (Ouest des États-Unis, Cuba, Philippines).

Après la fin théorique de l’esclavage (1865), les Noirs, privés de terre et de moyens d’existence, vont vivre un siècle de discriminations et de lynchages. Les lynchages étaient annoncés dans la presse à l’avance et aucune autorité ne voulait ou ne pouvait s’y opposer.

Le colonialisme ne marque en rien une rupture par rapport à l’esclavage. C’est sa continuation par d’autres moyens. En s’emparant de l’essentiel des richesses et en déstructurant totalement l’économie locale, les colonisateurs n’ont plus besoin du travail forcé, les indigènes cherchent du travail pour survivre. Au Congo, pour construire la ligne de chemin de fer entre Pointe-Noire et Brazzaville (1921-1934), 127 000 ouvriers furent recrutés et 17 000 y laissèrent la vie.

Le colonialisme, c’est génial pour le capitalisme : on connaît l’histoire du coton cultivé dès le XVIIIe siècle en Inde, transformé dans les usines de Manchester et réexporté en Inde.

Les colonies constituent aussi un immense réservoir pour les armées des États colonisateurs : zouaves, tirailleurs, spahis, goumiers … ces jolis noms masquent mal l’enrôlement plus ou moins forcé des indigènes dans l’armée de la république.

À Marseille, on célèbre le général de Montsabert qui libère la ville en août 1944. On masque soigneusement le fait que seule la hiérarchie de cette armée était blanche. Ces tirailleurs ont été bien mal récompensés. 300 d’entre eux qui réclamaient leur solde ont été exécutés à Thiaroye (Sénégal) en 1944.

La conquête coloniale a été meurtrière partout : Algérie, Madagascar, Maroc… La guerre du Rif a fait des milliers de morts. Le 14 juillet 1926, la France du Cartel des Gauches a rassemblé sous l’Arc de Triomphe les principaux acteurs de cette victoire de la « civilisation » : Aristide Briand, Édouard Herriot, Philippe Pétain, Primo de Rivera (qui fondera les Phalanges espagnoles).

Quand la « décolonisation » commence, immédiatement après la défaite du nazisme, les crimes contre l’humanité vont s’accumuler : le bombardement d’Haiphong décidé par l’amiral d’Argenlieu (6 000 morts en 1946) déclenche la première guerre du Viêt-Nam.

Dans l’île de Madagascar, quand des paysans se révoltent en 1947, la « pacification » se met en marche sous les ordres du gouvernement « socialiste » de Paul Ramadier : il y aura officiellement 89 000 morts. Bien avant les militaires fascistes argentins, l’armée française jettera des suspects d’avions pour « terroriser » la population.

La France n’est pas la seule dans le massacre de masse des colonisés : les troupes britanniques ont massacré 12 000 Palestiniens pendant la révolte de 1936-39 et un nombre équivalent de Kikuyus au Kenya pendant l’insurrection Mau-Mau (1952-56). L’Allemagne a été privée de colonies après 1918. Mais c’est l’Allemagne impériale qui a perpétré le premier génocide du XXe siècle : l’extermination des Héréros et des Namas dans le Sud-Ouest Africain (Namibie, 1904-7).

Les « Lumières » ont-elles été contre l’esclavage et pour l’égalité de tou-te-s indépendamment de leur origine et de la couleur de leur peau ?

Oui et non. Il y a eu un mouvement d’idée qui a mené à l’abrogation de l’esclavage. Celui-ci est vivement condamné par Diderot et d’Alembert dans « l’Encyclopédie », par Voltaire dans « Candide » et dès 1788, est créée une « société des amis des Noirs ». Mais le siècle des Lumières est aussi celui de la classification « scientifique » des races. Et même Diderot ou Voltaire (homme d’affaire peu regardant sur l’origine de son argent) ne sont pas exempts de préjugés racistes.

Les partis bourgeois dits « de gauche » seront bien sûr colonialistes. Ils ne verront aucune contradiction entre leur anticléricalisme et l’utilisation de l’Église pour aller évangéliser les colonisés et en faire des auxiliaires à l’entreprise coloniale.

Le socialisme est né comme expression des classes ouvrières européennes. Il a tardé à comprendre la question coloniale quand il ne l’a pas totalement ignorée. Louise Michel est une fantastique exception : pendant les 7 ans de sa déportation en Nouvelle Calédonie (Kanaky), elle a un rapport d’échange mutuel avec les Kanaks et elle prend leur défense au moment de l’insurrection de 1878 (la tête de Ataï qui dirigea l’insurrection fut achetée et conservée dans le formol. C’est beau, la civilisation). C’est elle qui témoignera de la sauvagerie de la répression alors que les autres déportés pactisent avec l’armée.

La « gauche », toutes tendances confondues, a largement propagé l’idée que les peuples européens apportaient civilisation et modernité à des peuples arriérés, en tout cas pas mûrs pour le socialisme.

Dès qu’apparaît l’aile réformiste du socialisme, celle qui s’est ralliée à l’Union Sacrée en 1914, on va retrouver des « socialistes » à l’avant-garde du colonialisme.

C’est le Front Populaire qui dissout en janvier 1937 l’Étoile Nord Africaine, le parti de Messali Hadj, en application du « décret Régnier » qui réprimait les manifestations contre la souveraineté française en Algérie.

Après 1945, on retrouvera la SFIO puis le PS actifs dans toutes les entreprises coloniales ou néo-coloniales. Il y a l’Algérie bien sûr. Guy Mollet avait en interne un langage de « marxiste orthodoxe ». Il gagne les élections de 1956 sur la promesse de la paix en Algérie. Très rapidement, il obtient les pleins pouvoirs et lance les paras dans une guerre totale. La torture, les disparitions, les viols, les « corvées de bois », les camps seront organisés et gérés par des « socialistes » : Max Lejeune, Robert Lacoste. Malgré cet acharnement barbare, l’Algérie obtiendra l’indépendance.

Les socialistes aideront aussi une entreprise néocoloniale : la conquête de la Palestine par les sionistes. Leur aide a été déterminante dans l’acquisition par Israël de la force nucléaire.

Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, les magouilles meurtrières de Foccart qui envoie systématiquement l’armée française au secours des pires dictateurs africains semblent discréditées. Jean-Pierre Cot devient ministre délégué chargé de la Coopération et du Développement avec l’idée d’impulser de nouvelles pratiques. En désaccord avec le système de la Françafrique qui se poursuit, il démissionne. Son successeur, Christian Nucci sera compromis dans le premier grand scandale de la Mitterrandie : l’affaire du Carrefour du développement.

Le soutien aux multinationales et aux dictateurs africains sera désormais plein et entier sous la droite comme sous la « gauche ». Pour le crime le plus effroyable, le soutien militaire jusqu’au bout aux génocidaires du Rwanda, les responsabilités sont partagées entre Mitterrand, Balladur et Juppé.

Il serait diffamatoire de mettre sur le même plan l’attitude des communistes face au colonialisme. Ils se sont battus contre la guerre du Rif et contre la guerre d’Indochine. Beaucoup de dirigeants anticolonialistes (comme Ho-Chi-Minh) ont été formés par ce parti. Sur l’Algérie, il y a un couac terrible. Le 8 mai 1945, quand l’armée française commence un massacre qui fera des milliers de morts à Sétif et Guelma, l’Humanité appelle à « châtier impitoyablement et rapidement les organisateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l’émeute ». Mais beaucoup d’anticolonialistes ou plus tard de porteurs de valise sont issus des rangs communistes. On célèbre la mémoire de Fernand Iveton, communiste français d’Algérie rallié au FLN et guillotiné en février 1957 (le garde des sceaux était alors Mitterrand). Des militants comme Henri Alleg ou William Sportisse qui ont connu la prison ou la torture n’ont jamais « chargé » le parti communiste. Pour eux et pour beaucoup, le PCF est le parti des mort-e-s du métro Charonne. Pourtant, en tant que parti, le PCF a voté les pleins pouvoirs à l’armée en 1956 et en est resté au seul mot d’ordre « paix en Algérie ». Il aura été bien timide sur la question de l’indépendance.

On attend en vain une reconnaissance par les plus hautes autorités françaises de ce que le colonialisme a fait en Algérie sur le mode d’un Willy Brandt s’agenouillant à Auschwitz.

Rétablissons les faits : non, la France n’a pas apporté la « modernité » en Algérie. Sauf si on considère que les colons en liesse le 13 mai 1958 à Alger (jour du coup d’État) arrachant les voiles des femmes musulmanes, c’est un acte de modernité.

La France a pris les meilleures terres, elle a fait « suer le burnous ». Elle a divisé officiellement la population en fonction des origines et de la religion. Les juifs sont devenus français (décret Crémieux, 1870) mais pas les musulmans, le colonialisme a toujours divisé et fragmenté les sociétés dominées. Les musulmans (que la loi nommait « indigènes ») n’avaient qu’un seul droit, travailler pour leurs maîtres. Leur droit à la citoyenneté n’a jamais existé.

Au début de l’insurrection en 1954, 90% des musulman-e-s étaient analphabètes. Après 130 ans de présence française !!

La défaite du nazisme avec lequel beaucoup de colons avaient collaboré n’a signifié en rien un changement des rapports coloniaux. Le massacre qui a commencé le jour de la capitulation du IIIe Reich à Sétif a fait entre 3 000 et 30 000 mort-e-s.

La guerre (1954-1962) a connu le sobriquet « d’événements ». Elle a fait périr 7 à 8% de la population de l’époque.

Faut-il détailler ce qu’a fait notre chère armée ? La construction d’un mur miné et électrifié de 320 km sur la frontière, les massacres de villages comme à Beni Oudjehane (mai 1956), le détournement d’un avion pour enlever la direction du FLN. En 1959, Michel Rocard écrit un livre sur les camps de regroupement (il faudrait parler de camps de concentration) où l’armée française faisait mourir à petit feu la population civile démunie de tout.

Tout a été utilisé dans cette guerre : la torture, les exécutions sommaires, le viol (que subiront des résistantes comme Louisette Ighilariz), la censure, la répression contre les Français solidaires. Cette guerre a engendré un fascisme bien français (celui de l’OAS) qui a été à deux doigts de prendre le pouvoir.

Il aura fallu le courage et la fierté du peuple algérien, la détermination d’une petite poignée de Français (le général de la Bollardière qui démissionne de l’armée, les 121 intellectuels, le réseau Jeanson, les journalistes qui osent enquêter et parler) pour en finir avec ce crime. Il aura fallu que, malgré le silence étatique, des militants comme Jean-Luc Einaudi s’acharnent à enquêter pour faire la lumière sur les dizaines d’Algérien-ne-s de Paris jetés dans la Seine par la police de Papon le 17 octobre 1961.

Il aura surtout fallu d’énormes pertes dans un contingent qui a fini par refuser de mourir pour les colons. Cela explique l’émergence d’un puissant mouvement populaire (500 000 personnes aux obsèques des victimes de Charonne) qui a pu imposer la fin de la boucherie.

La vérité a été enfouie avec l’amnistie et ce non-dit a permis l’essor du Front National qui regroupait à ses débuts pleins d’anciens de l’OAS. Les Salan, Jouhaud, Massu, Aussaresses sont morts dans leur lit. On ne sait pas comment est mort sous la torture Maurice Audin et ce qu’on a fait de son corps. Il aura fallu des films comme « Avoir 20 ans dans les Aurès » (1972) ou « La bataille d’Alger » (tourné en 1966, interdit en France jusqu’à 1971) pour que la vérité crue commence à sortir.

En 1978, François Béranger chante dans « Mamadou m’a dit » : « les colons sont partis. Ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis … Que l’Afrique se démerde. Que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec, dans leurs bagages quelques bateaux d’esclaves pour pas perdre la main …

La décolonisation est un leurre. Presque partout, le colonisateur a installé ses hommes pour garantir les profits et le pillage. Entre 1955 et 1962, la France a mené une guerre totale contre les indépendantistes de l’UPC. Les estimations vont de 20 000 à 120 000 mort-e-s. La France a installé son homme (Ahidjo) au pouvoir et Jacques Foccart a obtenu en 1971 l’exécution du dirigeant de l’insurrection Ernest Ouandié.

L’Afrique a été livrée aux multinationales. L’armée française est intervenue pour maintenir au pouvoir les pires dictateurs, ceux qui garantissent les profits miniers ou l’exportation à bas prix des matières premières. Elle a utilisé des mercenaires comme Bob Denard aux Comores. Elle n’est pas étrangère à l’assassinat de Thomas Sankara. Multinationales et armée française ont une responsabilité directe dans des massacres de masse comme ceux perpétrés au Congo-Brazzaville par Sassou Nguesso ...

Dans les DOM-TOM, tout a été fait pour maintenir une dépendance totale vis-à-vis de la métropole. En Martinique, les Békés ont survécu à la Révolution (contrairement à la Guadeloupe où ils ont été guillotinés). Deux siècles plus tard, leurs descendants possèdent toujours l’essentiel de la production et de la distribution.

Quand la France a testé sa bombe atomique, ça s’est fait chez les colonisés (Sahara, Polynésie).

La colonisation est théoriquement devenue politiquement incorrecte. Mais il ne fait pas de doute que le soutien inconditionnel apporté par l’Occident à Israël vient du fait que, là-bas, la reconquête coloniale est en marche.

En Europe vit aujourd’hui une importante population post-coloniale. Environ 10% de la population française. Une population prolétarisée que nos capitalistes sont allés chercher pendant les Trente Glorieuses. Pour eux, la colonisation ne s’est jamais arrêtée, même si la plupart ont acquis la nationalité française. La discrimination est la règle, au travail ou au logement avec la constitution d’énormes ghettos urbains. La stigmatisation contre eux continue comme au bon vieux temps des colonies. Toujours la même accusation d’être arriérés, de ne pas avoir accepté les « valeurs » de notre société. Contre eux, les contrôles au faciès et les violences policières sont la règle.

Allez, courage, Macron ! Après une intuition comme celle que tu as eue, tu as encore du chemin à faire pour aller au fond d’une dénonciation plus que jamais nécessaire.

Pierre Stambul dimanche 26 février 2017

Où en sont les rebelles?

Près de six ans après le début du conflit, les plus importants gains des rebelles ont été réduits à néant et ces derniers ne contrôlent plus qu'une poignée de régions principalement dans le nord-ouest.

Ils ont perdu une grande partie du territoire près de Damas et ont accusé leur plus grande défaite lorsque les forces du régime ont pris en décembre le contrôle total d'Alep (nord).

Les rebelles ne contrôlent plus que 13% du territoire aujourd'hui, selon Fabrice Balanche, expert de la Syrie au Washington Institute. Cela comprend la province d'Idleb où le groupe jihadiste Fateh el-Cham (ex-branche syrienne d'el-Qaëda) est fortement implanté. Ailleurs, les insurgés contrôlent une partie de la Ghouta orientale près de Damas et quelques secteurs dans le centre et le sud du pays.

"En 2013, les assauts répétés des rebelles menaçaient le centre de Damas et les voies de communication vers l'extérieur", affirme Fabrice Balanche. "Mais aujourd'hui ils sont sur la défensive, divisés, encerclés et sans espoir de victoire". Les forces du régime ont adopté une stratégie d'usure, "comptant sur la lassitude des populations, bombardées, assiégées et victimes de l'arbitraire des rebelles", selon l'expert. "Cela a pris quatre ans mais désormais le régime peut s'estimer vainqueur même s'il demeure des poches de résistance".

Quels sont les derniers revers?

Après avoir reconquis la partie est d'Alep en décembre, les forces prorégime ont repris dimanche Wadi Barada, à 15 km au nord-ouest de Damas, qui lui échappait depuis 2012 après plus d'un mois de combats et un accord conclu avec les rebelles.

Wadi Barada est une région cruciale pour l'approvisionnement en eau de Damas et sa région (5,5 millions d'habitants). Le régime avait accusé les rebelles d'avoir délibérément saboté les installations, provoquant des coupures d'eau potable dans la capitale depuis le 22 décembre.

Les insurgés avaient rétorqué que les bombardements du régime avaient détruit les infrastructures.

Un accord conclu entre régime et rebelles a finalement permis à quelque 700 insurgés et 1.400 civils de quitter Wadi Barada pour se rendre dans la province d'Idleb (nord-ouest), dernier grand bastion des insurgés en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Le gouvernement a conclu des accords similaires dits de "réconciliation" dans au moins six autres zones autour de Damas ces derniers mois.

"La rébellion a définitivement perdu Damas", affirme M. Balanche. Selon lui, la reprise de Wadi Barada par l'armée et ses alliés, tel le Hezbollah, s'inscrit dans la stratégie d'élimination de la rébellion autour de Damas commencée en 2013. "Les plus rationnels (parmi les rebelles) cherchent désormais à négocier avec le gouvernement syrien leur amnistie. Quant aux autres, ils n'ont d'autre espoir que d'être transférés vers Idleb", dit-il.

Que se passe-t-il à Idleb?

Cette province frontalière de la Turquie est la dernière place forte des rebelles. Elle a été le théâtre pendant plusieurs jours de combats entre certains groupes rebelles et Fateh al-Cham, jusque-là leur allié.

Pour l'expert en mouvements jihadistes, Aymenn Al-Tamimi, ces combats pourraient se muer en une guerre existentielle que Fateh el-Cham n'est pas prêt de perdre. Deux blocs rivaux sont désormais en train d'émerger dans la province d'Idleb : l'un emmené par Fateh el-Cham et l'autre conduit par Ahrar el-Cham, la plus puissante faction rebelle, autrefois alliée du groupe jihadiste.

Avec une rébellion divisée, le régime et son allié russe pourraient profiter pour lancer une offensive contre Idleb, avertit M. Balanche. "C'est une guerre au sein de la rébellion", entre les partisans d'une ligne dure et ceux favorables à une solution politique au conflit, dit-il. "Cela correspond à la stratégie russe de diviser pour régner, avant de soutenir une offensive contre la province d'Idleb".

https://www.lorientlejour.com/

Lire aussi:

Quelle stratégie russe au Moyen-Orient ?

De l'importance de la reprise de Wadi Barada pour le régime syrien

En Syrie, une trêve aux accents de guerre intestine rebelle

Un nouveau bloc composé de groupes rebelles et du Front Fateh el-Cham voit le jour

À Astana, l’entente sur la consolidation de la trêve masque un échec politique

L’échec de l’expérience des Frères musulmans après la révolution en Égypte, l’émergence du groupe État islamique en Irak et en Syrie soulèvent de sérieuses questions quant à la notion d’islam politique.

Dans ce contexte, toutefois, il faut dire qu’une démarche récente du parti Ennahdah tunisien pour rompre avec l’islamisme n’est pas tant un signe de crise que celui de l’amorce d’une tentative de surmonter cette crise.

De nombreux experts et certains islamistes influents réfutent l’expression « islam politique ». On peut résumer leurs arguments ainsi :

1. La religion est par définition sociale, et s’intéresse à la sphère publique. L’islam en particulier n’a jamais été séparé de la politique depuis ses origines; par conséquent il n’existe pas d’islam apolitique.

2. Si l’expression se rapporte au chevauchement entre la religion et la politique, et l’exploitation de la religion à des fins politiques, alors elle ne devrait pas s’appliquer exclusivement aux mouvements islamistes. Elle doit également englober les régimes qui ont utilisé la religion en tant qu’idéologie de légitimation – notamment ceux qui revendiquent l’islam comme religion d’état et base de la législation, tout en combattant les groupes islamistes.

La première objection, en réalité, confirme la profonde imbrication de la religion et de la politique avant l’apparition de la laïcité, semblable à l’entrelacement des fonctions sociales et du tribalisme et des communautés en général.

A l’époque, « l’état » était un euphémisme pour désigner le pouvoir des dynasties régnantes – qui ont donné leur nom au pays – et d’autres entités sociales avec des fonctions se chevauchant.

Mais depuis l’apparition de la sphère politique moderne, avec les états nation, les structures bureaucratiques, les organismes de sécurité et les armées – et des hommes politiques de carrière – les fonctions politiques, sociales, et cognitives de la religion ont régressé.

C’est dans ce contexte que sont apparus des mouvements politiques et religieux réformistes s’appuyant idéologiquement sur le discours religieux et les écritures, et que des groupes ont investi la sphère politique. Le soi-disant islam politique résulte donc d’une réalité où la religion et la politique sont deux entités distinctes.

Il s’ensuit que la première objection est erronée.

L’utilisation de l’expression « islam politique » est née de l’aspiration nostalgique de relier les deux, en réaction à la rupture qui les a séparées. Ou dans d’autres cas elle vient d’une forte croyance découlant de l’analyse de l’état postcolonial des pays islamiques, selon laquelle la nation islamique ne pourra se relever à moins de revenir à son identité culturelle comme base d’interaction avec la modernité.

Mais je serais assez d’accord avec la seconde objection.

Plusieurs régimes ont utilisé la religion comme idéologie de légitimation, se servant de la puissance de l’état pour imposer leur propre interprétation de celle-ci.

Il n’y a aucune raison pour que l’expression « islam politique » ne s’applique pas à ces régimes, puisqu’ils politisent l’islam pour servir leurs propres intérêts. Il est aussi presque naturel que ces régimes s’engagent dans un combat existentiel avec des groupes islamistes, qui se présentent comme un autre choix fondé sur la même source de légitimité.

A cet égard, leur guerre avec des groupes islamistes est féroce car c’est après tout une guerre civile. Toutefois, pour ces régimes l’expression « islam politique » ne devrait recouvrir que l’islamisme militant – mais ceci devrait faire l’objet d’une autre étude.

Les dilemmes devant lesquels se trouvent les mouvements politiques religieux peuvent être résumés comme suit :

La religion est une sphère sacrée, tandis que le rôle de la politique consiste à administrer les affaires humaines dans le cadre d’une société organisée, et de faire fonctionner les institutions étatiques. La sphère de la politique, c’est le pouvoir et la distribution et la gestion de la richesse sociale et des avantages sociaux, caractérisés souvent par des conflits entre divers groupes d’intérêt et communautés.

Et le rapprochement entre les deux sphères ne peut se faire que de deux façons :

– En sécularisant et politisant la religion, ce qui veut dire soumettre l’interprétation de la religion aux considérations politiques du moment. Que cela soit fait «de bonne foi » ou non, cet effort finira presque toujours par malmener la religion.

– En sacralisant la politique, en élevant certaines valeurs politiques au niveau du religieux. C’est une pratique des mouvements séculiers totalitaires, mais cela se produit également lorsqu’un mouvement islamiste – en faisant partie – devient sacré, plus encore que les valeurs religieuses elles-mêmes.

Le discours des groupes religieux politiques s’appuie sur des sources qui ont vu le jour dans des contextes historiques dont nous sommes séparés de plus d’un millénaire, et qui sont elles-mêmes totalement coupées de la modernité et de ses productions intellectuelles dans le domaine des sciences sociales, des lettres, de l’économie et des sciences politiques.

Ainsi ces mouvements se trouvent confrontés à deux options : soit ils s’imposent l’adoption de notions modernes, réinterprétant les écritures et leur signification originelle inacceptable à l’âge moderne, avec pour résultat que de tels enseignements finiront par être déformés. Soit, ils imposent ces écritures et leur signification d’origine perçue, à la réalité moderne créant un affrontement avec celle-ci et ses valeurs, pouvant même dégénérer en un conflit terriblement dévastateur et sanglant– comme nous avons pu le constater récemment.

Par ailleurs, des forces non-islamistes se sentent souvent menacées par l’amalgame que font les mouvements islamistes entre politique et religion. Ceci est dû au fait que les idées des mouvements religieux sont par implication sacrées, tandis que celles des mouvements non religieux sont décriées comme obscènes.

Dans une société religieuse, cette implication délibérée a pour but de gêner ceux qui critiquent les propositions islamistes ou s’y opposent, en laissant entendre qu’ils portent atteinte à la religion elle-même. Et ceci en dépit du fait, que les mouvements islamistes ont des structures laïques conçues par des hommes et entretiennent des relations tout comme les autres mouvements politiques, et ont des objectifs politiques liés à une orientation politique, au pouvoir, à la domination, et à des intérêts partisans sinon factieux et confessionnels.

La sphère politique est une sphère destinée à l’organisation des affaires publiques. C’est également une sphère de pouvoir et de monopole de la violence. C’est donc une arène où règnent la rivalité et le conflit entre les différents intérêts et visions.

Le pire qui puisse arriver à la politique c’est qu’elle soit absorbée par l’une des deux formes d’extrémisme : une mobilisation de masse mue par les instincts, ou l’élévation de ces derniers au niveau du sacré.

Les deux barrent la route à la communication rationnelle et au dialogue qui s’efforcent de trouver les meilleures mesures politiques, les plus appropriées et acceptables qui soient. Elles mènent au rejet du compromis lorsqu’une victoire décisive est inatteignable et donc au recours à la violence.

Au pire, ces deux formes d’extrémisme pourraient se croiser dans le cas de partis laïques et religieux extrémistes qui jouent à la fois sur la peur et la colère tout en sanctifiant des questions politiques terre-à-terre.

Ce ne sont pas des questions théoriques mais concrètes, et qui affectent la vie quotidienne de millions de personnes. L’incapacité à les résoudre a conduit les mouvements islamistes dans une impasse, dont il est impossible de sortir sans un changement radical.

* Azmi Bishara est un intellectuel palestinien, universitaire et écrivain. Consultez son site personnel et suivez-le sur Twitter: @AzmiBishara

Leila Seurat est docteur en science politique (Sciences Po Paris) et chercheur associée au CERI (Centre de Recherches Internationales).

Le Hamas puise ses racines du début du 20è siècle. Il constitue la branche palestinienne des Frères musulmans. On retient souvent la date de 1947 pour souligner l’implication des Frères musulmans dans la première guerre israélo-arabe mais les relations entre les Frères et la Palestine lui préexistent : Abd al-Rahman al-Sa’ati, le frère de Hassan al-Banna, fondateur et théoricien du mouvement, avait réalisé un voyage en Palestine à la fin des années 1930 pour rencontrer le Grand Mufti de Jérusalem Amin al-Husseini. En 1945 s’ouvre la première antenne des Frères dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem et dès 1947, ils disposent d’au moins vingt-cinq branches en Palestine.

Durant la première guerre israélo-arabe, les Frères musulmans combattent aux côtés des forces nationalistes.

Malgré les accusations qu’ils essuient souvent, accusés de ne pas être des « nationalistes » de la première heure et de s’être retirés de la lutte armée dès 1948, il faut noter que, jusqu’en 1967, certains Frères musulmans participeront à des actions armées ponctuelles et limitées contre les forces d’occupation dans la Vallée du Jourdain. Ils se retireront par la suite provisoirement du combat nationaliste pour se concentrer, autour du cheikh Yassine et de son organisation la Société Islamique, sur un programme d’islamisation de la société. Cet attentisme sera d’ailleurs l’un des plus vifs reproches formulés par le Fatah à l’encontre du Hamas.

Ce n’est qu’au moment de l’irruption de la première intifada en décembre 1987, que les Frères musulmans palestiniens décident de quitter cette posture attentiste pour participer au soulèvement.

C’est lors de la fameuse réunion de la Société Islamique dans la résidence du cheikh Yassine que sera consacré l’acte de naissance du « Hamas », acronyme de Mouvement de la Résistance Islamique. Rendue publique au mois d’août 1988, la charte précise la filiation du Hamas avec l’association des Frères musulmans.

Il existe des rumeurs, bien évidemment fausses, selon lesquelles le Hamas serait une pure création israélienne. Alors qu’elle occupait la Cisjordanie et la bande de Gaza depuis la guerre des Six Jours en 1967, Israël avait en effet favorisé les activités caritatives des Frères musulmans en leur octroyant les licences. Toutefois, cette aide ponctuelle doit être considérée comme une simple tactique pour faire contrepoids à l’OLP – tactique politique bien connue, qui consiste à tenter de « diviser pour mieux régner ».

Mon livre Le Hamas et le monde (1), montre qu’il n’existe pas de dichotomie entre les intérêts politiques d’un mouvement et son idéologie. Avec le déclenchement des « Printemps arabes », émerge un nouveau discours de la part des dirigeants du mouvement qui place le Hamas au cœur des soulèvements populaires de la région. Le Hamas, par son exemplarité, aurait joué une rôle de précurseur dans le déclenchement des ces révoltes.

Les détracteurs du Hamas se réfèrent souvent à sa Charte pour lui contester toute légitimité.

Le texte présente en effet une lecture idéologique du conflit avec Israël au sein duquel la Palestine doit être défendue contre toute usurpation étrangère ; il contient également des références antisémites, proches de celles du protocole des sages de Sion. L’image violente communément associée au Hamas vient notamment de là. Cependant, réduire le Hamas à sa Charte serait oublier que, dès le milieu des années 1990, certains textes et documents officiels signés par le Hamas s’articulent autour des principales normes internationales en présentant le conflit avec Israël comme un combat légitime contre une force d’occupation et insistant sur la légalité de certaines résolutions onusiennes.

La question de la pertinence de la Charte se pose au sein des rangs du mouvement : certains considèrent qu’un tel manifeste, rédigé dans l’urgence, ne devrait plus constituer une référence et que la référence officielle du Hamas est désormais le document des prisonniers reconnaissant la validité des frontières de 1967 signé en juin 2006. D’autres pourtant continuent de se réclamer de la Charte, indissociable de l’identité même du Hamas : reconnaître la « caducité » de la Charte, comme l’avait fait Yasser Arafat en 1989 augmenterait le risque d’une assimilation à l’OLP.

L’alliance entre le Hamas et l’Iran remonte au début des années 1990. Elle s’explique d’une part par la Première guerre du Golfe et la prise de position de Yasser Arafat en faveur du Président irakien Saddam Hussein ; d’autre part par l’ouverture de pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens au sommet de Madrid puis d’Oslo. Ces deux événements poussent la République islamique à rompre ses relations avec l’OLP. Pour l’Iran, le Hamas apparaît comme un meilleur candidat pour réaliser ses objectifs à l’échelle régionale : se présenter comme le défenseur de la cause palestinienne et renforcer son statut et son rôle parmi les « masses arabes ». L’alliance stratégique entre l’Iran et le Hamas se noue ainsi au moment de l’expulsion des membres du Hamas au Liban Sud à Marj al-Zouhour en 1992. À cette occasion, le Hamas renforce également ses liens avec le Hezbollah libanais lui aussi chiite.

Idéologiquement cependant, le Hamas étant issu d’une branche des Frères musulmans, cette alliance se révèle rapidement problématique. Dès 1989, le cheikh Yassine avait ainsi déclaré : « les musulmans sont sunnites et pas chiites », remettant ainsi en cause la légitimité des accords en cours. En 1992, le Hamas nomme le camp de Marj al-Zouhour au Sud Liban le camp « Ibn Taymiyya » (théologien du XIIIe siècle à l’origine du salafisme). En choisissant cette figure religieuse, le mouvement faisait donc le choix de mettre en avant sa spécificité doctrinale, au détriment d’une union « arabe » ou « islamique ». Une stratégie qui sera rapidement remise en cause, dès lors que le Hamas prend conscience des avantages que comporte l’alliance avec l’Iran. L’islam est alors présenté comme facteur de communion, qui a permis de redéfinir l’alliance avec la République islamique chiite sous une forme islamique.

Après son départ de Jordanie en 2000, le leadership extérieur du Hamas, mené par Khaled Mechaal, s’était installé à Damas. Il entretenait d’excellentes relations avec le régime syrien, l’Iran et le Hezbollah réunis autour d’un axe communément appelé le « front du refus ». Le déclenchement du soulèvement populaire en Syrie a provoqué de nombreuses ruptures. Les guerres qui ont lieu aujourd’hui au Moyen-Orient s’enlisent dans une opposition confessionnelle chiite-sunnite. L’axe chiite (Iran, Syrie, Hezbollah) qui soutenait financièrement le Hamas est mis à mal, d’autant plus que des militants du Hamas ont participé à la lutte contre Bachar al-Assad. Le Hamas se trouve face à un dilemme crucial : se taire, et prendre le risque d’être accusé de soutenir Bachar al-Assad, ou exprimer des espoirs de liberté et de justice, mais en se faisant l’adversaire du régime. Après quelques tergiversations, il quitte Damas en février 2012.

Cette rupture avec le régime syrien pose de grandes difficultés au mouvement, qui tente d’abord d’installer les nouveaux bureaux au Caire. Mais face au renversement de Mohamed Morsi en 2013, Doha est apparu plus stable, et c’est au Qatar que le Bureau politique s’est finalement reconstitué. Mais cette réorientation de politique étrangère par Mechaal fut très mal perçue par l’Iran. Mechaal n’a pas hésité à apparaître en public aux côté du Cheikh Youssef al-Qardawi, qui accusait en juin 2013 dans un discours à la grande mosquée de Doha l’Iran et le Hezbollah de faire le jeu des sionistes. Dans un communiqué, Mechaal lui-même demandait solennellement le retrait de l’Iran en Syrie. Par ailleurs, le Qatar a engagé un rapprochement avec l’Arabie saoudite, de moins en moins virulente à l’égard des Frères musulmans. Cela participe d’une recomposition des alliances qui a tout pour déplaire à l’Iran, qui n’a cependant pas rompu ses relations avec les dirigeants du Hamas à Gaza : Mechaal est devenu persona non grata à Téhéran et c’est à lui spécifiquement que les réponses iraniennes s’adressent. Depuis cette « crise », les relations entre le Hamas et l’Iran semblent s’être apaisées.

Le Hamas a été mis en difficulté par l’évolution du contexte régional qui s’est révélé loin de ses pronostics et de ses attentes. En Égypte, dès juillet 2013 le maréchal Sissi a déposé le candidat élu Mohamed Morsi ; en Syrie, le régime d’Assad s’est maintenu et les rebelles ont perdu du terrain ; la Turquie quant à elle a opéré un rapprochement avec Israël. Malgré ces difficultés, le Hamas demeure un acteur incontournable tant sur le plan intérieur que régional.

Lors des dernières élections estudiantines qui ont eu lieu au mois de mai dernier, le Hamas a obtenu un score supérieur à celui de son rival nationaliste.

La récente annulation des élections municipales pourrait également être le signe d’une mise en difficulté du Fatah. Sur le plan régional, les pays arabes a priori intransigeants vis-à-vis du Hamas comme l’Égypte ne peuvent pas complètement ignorer l’autorité que le mouvement exerce de facto à Gaza. Par l’intermédiaire de Mohamed Dahlan dont les ambitions politiques sont désormais connues de tous, le Hamas peut renouer avec les autorités égyptiennes pour essayer d’obtenir l’ouverture du passage de Rafah. Le Qatar reste également un allié important pour le Hamas, jouant un rôle dans les tentatives de réconciliation palestinienne et accueillant le président de son bureau politique Khaled Mechaal. Celui-ci a déclaré ne pas être candidat à sa réélection dans les prochaines élections internes du mouvement et le renouvèlement de son bureau politique. Alors qu’il apparaissait pour beaucoup comme le successeur naturel de Mechaal, Ismaël Haniyeh a récemment annoncé son retour dans la bande de Gaza. Alors qu’il se trouvait à Doha depuis plusieurs semaines, ce retour en Palestine pourrait préfigurer d’un recentrement sur un autre candidat cette fois issu de la diaspora, Moussa Abu Marzouq.

Propos recueillis par Mathilde Rouxel, à Beyrouth

(1) Leila Seurat, Le Hamas et le monde, Préface de Bertrand Badie, Paris, CNRS Editons, octobre 2015.

http://www.lesclesdumoyenorient.com/

De fait, les cassures n'ont déjà pas manqué depuis le commencement du XXI° siècle proprement dit :

- 11 septembre 2001, les crimes de masses de la multinationale islamiste al-Qaida à New York et Washington inaugurent le grand bond en avant militaire, financier et pétrolier des années Bush ;

- 15 septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers et le crach boursier, quelques semaines avant l'élection d'un président noir aux Etats-Unis, sont l'aboutissement de cette fuite en avant et la crise désormais s'installe, financière et économique et donc aussi sociale, mais aussi environnementale ;

- 17 décembre 2010, le suicide par le feu du jeune Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid dans le Sud pauvre de la Tunisie, qui meurt quelques jours plus tard, lance la vague de manifestations que l'on appellera le "printemps arabe" et qui iront au delà de la Tunisie et y compris du monde arabe ;

- 22 décembre 2016, l'écrasement et la déportation des habitants d'Alep Est par les forces russo-iraniennes, quelques semaines aprés l'élection du milliardaire Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, qui doit être investi le 20 janvier prochain, annoncent de l'avis général des commentateurs patentés l'avènement d'une "nouvelle géopolitique", dont ils avouent souvent qu'ils ne l'avaient pas anticipée, alors qu'elle est nettement dessinée depuis quelques années déjà, et qu'ils sont bien en peine de dire en quoi elle va consister exactement.

La faiblesse de la plupart des commentateurs patentés ne tient pas à leur degré d'information, très élevé, mais à la carence d'analyses qui, structurellement, ne veulent pas voir que la lutte des classes, quand bien même est-elle souvent inconsciente voire masquée, joue un rôle absolument moteur dans les dynamiques globales, avant celui de la géopolitique traditionnelle, qui a son importance, mais sur cette base là et non par elle-même.

Dans l'enchaînement de ces dates charnières à la fois réelles et symboliques la plus importante est en effet celle du 17 décembre 2010, et s'il fallait choisir le moment de ce fameux "vrai début" du XXI° siècle alors je choisirai celle-ci.

L'impérialisme nord-américain s'est trouvé dans une situation d'hypertrophie artificielle et trompeuse, en fait de déséquilibre, à la suite de l'implosion du bloc soviétique et de l'URSS qui, contrairement à l'idéologie de ses partisans comme de ses adversaires, n'a pas été produite par lui, mais par les luttes sociales, démocra- tiques et nationales à l'intérieur de ces pays qui n'avaient jamais été "communistes". Cette surexposition a accru ses contradictions alors que le marché mondial voyait arriver une nouvelle puissance capitaliste de premier plan, la Chine, et une autre puissance nouvelle, de second ordre économiquement parlant, la Russie. La fuite en avant des années Bush a tenté de nier ces contradictions et les a finalement accrues.

Or dans ce monde en proie aux destructions croissantes, sociales, environnementales, culturelles, causées par un capitalisme total et général, c'est bien la chaine éruptive des explosions insurrectionnelles, qu'il est donc juste d'appeler des révolutions, ou plus exactement des ouvertures de révolutions, non refermées, qui se déclenche à partir de la Tunisie en décembre 2010-janvier 2011 – annoncées par le soulèvement contenu en Iran en 2009 -, c'est bien cela qui constitue "l'irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propre destinées" avec une dimension mondiale immédiate. D'où son importance.

Or la majorité des courants politiques issus du XX° siècle ainsi que la conscience ordinaire de trop de militants de gauche et d'extrême-gauche se sont montrés tout aussi inaptes que les néolibéraux à saisir cette poursuite de la marche de l'histoire et à reconnaître "notre vieille amie, notre vieille taupe qui sait si bien travailler sous terre pour apparaître brusquement".

Alors que les révolutions arabes, atteignant la dimension insurrectionnelle en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie, Bahrein, Yémen, mais suscitant ou rejoignant en les marquant, des mouvements sociaux et démocratiques en Grèce, Espagne, Portugal, Israël et jusqu'au Wisconsin où les grévistes, au printemps 2011, occupent la place de Madison comme les Egyptiens leur place Tahir, alors que se produit tout cela, par contre, très vite, la croyance dans la manipulation, surtout lorsque ces révolutions ont affecté, tout autant que les vieilles dictatures "pro-occidentales", des régimes "progressistes" (Libye, Syrie), la méfiance envers les masses '("tout ce qui bouge n'est pas rouge", "derrière Facebook, Washington"), ont prévalu, pour finalement rejetter les mouvements de masse dans les tênèbres d'un "islamisme" qui est en réalité leur adversaire et leur est foncièrement étranger.

Quand un pays européen, le premier en dehors du cas excentrique et particulier de l'Islande, a connu une crise révolutionnaire, elle ne fut pas reconnue, puisque c'était l'Ukraine et que le mouvement populaire s'y opposait à la puissance coloniale historique : la Russie. Bien au contraire la révolution était ici traitée de réaction fasciste, et la contre-révolution armée des milices payées par le premier capitaliste du pays, Rinat Akhmetov, et armées par la Russie, présentée comme une sorte de guérilla néosoviétique héroïque.

En fait, si nous parcourons le monde à la recherche de mouvement sociaux de contenu démocratique et révolutionnaire pour lesquels ces couches militantes ont pu témoigner de la sympathie depuis trois décen- nies, il n'y a guère que l'Amérique latine : mais c'était non pas pour y appuyer directement les authentiques mouvements populaires de Bolivie ou d'Argentine, mais pour y acclamer les caudillos prétendant les représenter, les encadrer et allant jusqu'à les réprimer, à Caracas, La Paz ou Quito.

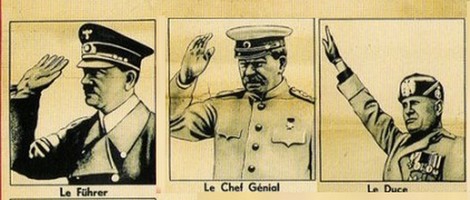

Cette faillite intellectuelle et morale de couches assez larges reproduit au XXI° siècle le schéma contre-révolutionnaire de la division du monde en deux camps, celui de "l'impérialisme et de la guerre" contre celui du "socialisme et de la paix", comme disait Jdanov en 1948. L'antienne du "retour à la guerre froide" est d'ailleurs une banalité médiatique de la dernière période, mais elle est fausse et ne permet pas de comprendre le réel. Il est assez classique de voir les généraux d'une ancienne guerre aborder la nouvelle guerre comme ils pensaient avoir gagné l'ancienne, et la perdre. Ce mécanisme de pensée a atteint un stade qui relève de la psychologie collective en Europe occidentale et en Amérique du Nord et du Sud au cours de ces dernières années.

La sensation stupide d'avoir été orphelins lorsque tombèrent le mur de Berlin et le bloc soviétique, parce qu'il n'y avait soi-disant plus de modèle (même mauvais), alors que c'était au contraire l'horizon qui se dégageait enfin par la mort de cet antimodèle repoussant, ce sentiment très répandu s'est immédiatement rabattu, pour ne pas avoir à penser la réalité concrète, sur la protestation contre les guerres nord- américaines, avant tout les deux guerres irakiennes de 1990-1991 puis de 2003, aux répercussions mondiales. Cette protestation était entièrement justifiée, mais elle devait être menée en saisissant l'avènement réel du nouveau alors que, le plus souvent, elle fut conduite sous la chanson maladive et rassurante de la répétition du même, empéchant de comprendre une réalité faite de lutte sociale mondiale entre prolétariat et capital, et non de mimiques de combat contre le seul "impérialisme américain" et le "sionisme".

Les guerres de Bush, assujettissant ou contournant ONU et OTAN selon ses besoins, qui ont dominé la première décennie du XXI°siècle, ont pérennisé cet état figé de conscience. Qu'elles aient conduit précisément à une crise sans précédent de l'impérialisme nord-américain, et que cette crise n'a pas cessé de se développer, sous la triple pression des mouvements sociaux, aux Etats-Unis comme dans les pays arabes, du pourrissement financier ouvert ou latent, et de la montée d'autres puissances impérialistes, voila un élément qui n'entre pas dans la vision du monde répétitive et fétichiste des soi-disant "anti-impérialistes" qui assimilent l'impérialisme, et donc le capitalisme en général, à un seul Etat.

Rien de ce qui s'est passé depuis 2008 n'a été intégré par eux, et tout ce qui se passe doit être classé à la rubrique du "on connaît déjà, c'est un coup de la CIA (ou du Mossad)".

Et en deçà même de cet arrêt des compteurs à 2008, ils sont en fait bloqués sur le lendemain immédiat de la chute du bloc soviétique, quand ils ont cru qu'il ne fallait surtout rien faire d'autre que faire face au bombardement du monde par Washington, sans comprendre que les révolutions qui avaient fait tomber le mur de Berlin devait, souterrainement, cheminer aussi contre Washington.

Finalement, cette vision du monde fétichiste et figée redécouvre avec un ravissement ouvert ou masqué un homme fort à l'Est, qui s'appelle Vladimir Poutine, et réinvente une "guerre froide" qu'on sent qu'elle souhaiterait moins froide, revivant fantasmatiquement les pires moments des années cinquante du vingtième siècle, même si ce n'était pas la même génération ! Mais ce n'est pas tout et, pire encore, il s'avère, et c'était prévisible, que la fausse conscience néostalinienne a commencé à fusionner avec la réaction traditionnelle, celle du fascisme, celle de l'intégrisme religieux et celle du néoconservatisme, la rhétorique des sites de l'alt-right américaine étant exactement la même que celle des sites de nostalgiques de Staline et de supporters de Bachar el Assad.

Avec l'axe Trump-Poutine qui se dessine, les stades ultimes du néostalinisme et du néoconservatisme, aussi néolibéraux l'un que l'autre d'ailleurs, se rejoignent.

Les donneurs de leçons qui nous disaient que les manifestants de Tien An Men avaient des références douteuses, que la chute du mur de Berlin ce n'était pas bien, que les Ukrainiens sont des nazis c'est bien connu, que les dictatures arabes sont certes, brutales mais tout de même laïques et puis qu'elles résistent à l'impérialisme, que Chavez construisait le socialisme et que Castro l'avait construit, que la réussite économique chinoise tient quand même au socialisme et que faudrait pas quand même que les ouvriers chinois fassent trop grève, que la révolution syrienne, a) n'a jamais existé, b) n'existe plus, c) est moche partout sauf chez les Kurdes (cochez la case), vont-ils en toute logique raconter avec Breitbart news que Georges Soros et les sionistes payent les jeunes Américains pour leur faire faire une "révolution orange" contre Donald Trump, l'homme qui a formé un cabinet dont la fortune équivaut à celle de 110 millions d'Américains ?

Nous verrons, mais disons-le clairement : c'est tout à fait possible puisqu'il ont déjà fait pire, ils ont veillé à ce que gauche et syndicats en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, restent l'arme au pied pendant que le peuple syrien se faisait massacrer, raconté partout que la population d'Alep a) n'était plus composée que d'islamistes armés, b) était otage des islamiste, c) aspirait à être libérée par cet Etat certes un peu brutal, mais laïque, etc. (rayez les mentions inutiles).

Quand on a fait ça, on peut tout faire : défiler derrière un Fillon, un Orban, un Trump, cela pourra leur arriver, car les bornes au delà desquelles il n'y a plus de limites ont déjà été franchies.

Nous en avons d'ailleurs un indice en France, que pas mal de gens ont perçu sur les forums et réseaux sociaux, y compris parmi les partisans intelligents (il y en a encore quelques uns) de la candidature Mélenchon, qui s'affirme à la fois, dans la situation de vide créée par les cinq années Hollande, comme le premier candidat de ce que l'on appelle encore la "gauche" et un candidat crédible à la gestion des intérêts bien compris de l'impérialisme français (alliance russe, recomposition européenne, mainmise africaine réaffirmée), avec les explosions de violence verbale, de rage excommunicatrice et de culte du chef opérées par les prétendus "Insoumis".

Nous verrons sans doute courant janvier si le staff du chef, qui a forcément conscience du caractère de plus en plus contre-productif, même pour lui, de cette batterie d'admirateurs forcenés et d'éradicateurs de la liberté de quiconque pense autrement, prend des mesures pour les calmer ou décide de continuer à les exciter. Mais cette amplification a été parfaitement synchrone avec la chute d'Alep Est.

Cet exemple participe pleinement de notre sujet : les enjeux sociaux sont mondiaux, une ancienne gauche est aujourd'hui rangée, pratiquement en ordre de bataille, dans le camp de la contre-révolution sociale au niveau réel de la lutte des classes mondiale.

Alors bien sûr, pour atténuer un peu ces propos, disons que dans le détail de l'évolution de tel ou tel courant politique, et aussi de telle ou telle conscience individuelle, les choses sont plus compliquées, plus mixtes, et peuvent évoluer différemment. Mais justement : il convient maintenant, si l'on ne veut pas encore plus insulter l'avenir, d'assurer la décantation. C'est aussi en cela que la prise d'Alep Est constitue et constituera une césure.

Samedi 31/12/2016

On a souvent tendance à considérer ce terme via deux ressorts.

Le premier, c’est celui qui, chez les plus gauchistes, consiste à commenter l’actualité, à juger les faits des autres, à déterminer qui est traître de qui ne l’est pas, à distance. Ce fut en particulier le cas lors de l’expérience Tsipras, où beaucoup ont passé plus de temps à critiquer Tsipras que l’Union Européenne, en oubliant, de fait, le soutien international concret pour engager le bras de fer avec les bourgeoisies nationales et le proto-Etat européen. Construire ces solidarités aurait pu, par ailleurs, peser sur les froideurs réformistes du gouvernement hellène, aujourd’hui engouffré dans la gestion libérale de la dette et du pays.

Le second ressort nous est revenu à la figure avec la révolution syrienne.

Il s’agit au contraire de considérer l’internationalisme comme des relations cordiales d’Etat à Etat, où chaque Nation défend ses intérêts, dans le respect des autres. A ce jeu-là, on ne regarde plus qui sont les « autres ».

Par exemple, Jean-Luc Mélenchon justifie sa relation diplomatique [future puisqu’il se place en présidentiable] avec la Russie au nom d’une alliance historique entre la République Française et l’empire de Nicolas II. (Où la Russie prenait le Bosphore à la Turquie, note du blog)

Tout en critiquant le Tsar de l’époque, il ne remet pas en cause ce dogme, et explique que les russes sont des partenaires, et ce, peu importe qui ils ont à leur tête… C’est une pensée assez gaullienne, mais également rapprochée du principe de « socialisme dans un seul pays » de Staline.

Cette idée-là, d’une « Nation universaliste », a, en particulier, été très bien expliquée dans ses vœux pour 2017, disponibles ici. Toutefois, une incohérence persiste dans la logique de Mélenchon, c’est cette manière, in fine, de considérer certains Etats autoritaires comme fréquentables (Chine, Russie, Syrie) et d’autres comme infréquentables (EAU, Turquie, Qatar).

Il y a donc bien ici un choix qui est fait.

Indirectement, Mélenchon se place dans le camp d’un impérialisme contre un autre, les premiers Etats autoritaires étant autour de la Russie, les autres autour des Etats-Unis. Ce n’est pas de l’anti-impérialisme, mais du campisme. Nous reviendrons là-dessus en parlant du cas syrien.

Pour Jean-Luc Mélenchon, le préalable politique à son internationalisme, donc, est la diplomatie étatique.

Et, le but de la diplomatie doit être la paix. Toujours dans la même vidéo des vœux 2017, Mélenchon insiste pour dire que sa position est complètement caricaturée. Si cela a en effet pu être le cas par le fait de nombreux médias, il faut reconnaître que Mélenchon passe son temps à caricaturer la position de ses opposants, y compris de gauche et d’extrême-gauche, en les qualifiant, sans exception, « d’atlantistes ».

De cette manière, il créé lui même une position dite « campiste », c’est-à-dire où il faudrait choisir un camp sur deux disponibles, lui se plaçant dans le camp qui ne choisit pas. Or, dans l’exemple de la Syrie, c’est à une multitude de « camps » qu’il faut se référer. Et, dans la logique du célèbre « pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles », en ne choisissant pas, on choisit le gagnant, ou du moins le plus fort, c’est-à-dire Bachar Al-Assad.

Comme la vidéo – de 30 minutes, écoutez-là – est très claire et permet de débattre correctement, restons-y. Jean-Luc Mélenchon se refuse à penser que ce qui se passe en Syrie est une guerre de religions. C’est juste. Là-dessus, nous sommes d’accords.

L’instrumentalisation de nombreux médias expliquant l’inverse est scandaleuse, visant à faire passer les arabes pour des fous, incapables de penser et de construire la démocratie. Mélenchon voit lui « une guerre de puissances », pour le pétrole et le gaz.

S’il est vrai que les puissances ont des intérêts géo-politiques (comme partout), il est scandaleux de limiter l’insurrection populaire à une manipulation des puissances impérialistes. C’est même à la limite du complotisme. Les puissances tentent évidemment de tirer les marrons du feu, elles utilisent une situation de troubles, de faiblesses, puis de chaos, pour leurs intérêts, mais au préalable, c’est le peuple qui se lève contre une dictature sanguinaire.

L’énorme désaccord arrive alors : Mélenchon dit qu’il ne souhaite pas choisir entre des « fanatiques modérés » et des « fanatiques » tout court d’un côté, et le régime de Assad de l’autre.

C’est une déformation, doublée d’une insulte à la révolution syrienne. Parler des centaines de milliers de manifestants, combattants, révolutionnaires, qui, depuis 2011, se battent contre Assad et contre Daesh (Daesh qui fût en grande partie créé grâce à Assad qui a relâché des prisonniers terroristes-islamistes pour contrer la révolution) comme des "fanatiques" ; cette position est une honte sans nom.

De plus, toujours dans une logique légale, et en se référant à l’ONU, Jean-Luc Mélenchon en appelle aux élections en Syrie et glisse, au passage, le fait qu’il faille organiser le retour en Syrie des réfugiés aujourd’hui hors de leur pays.

A aucun moment le départ d’Assad n’est évoqué. Jean-Luc Mélenchon connaît-il seulement la situation en Syrie depuis les quatre dernières décennies ? Ce sont près de 200.000 prisonniers qui se meurent dans les geôles des Assad père et fils. Y renvoyer les réfugiés (dont beaucoup sont des révolutionnaires, ou présumés tels par le régime), sans le départ du dictateur, équivaut à les mettre en prison ! Il n’y a aucune possibilité de paix avec Assad ou avec Daesh.

Heureusement, en Syrie, la vie politique ne se limite pas à ces deux camps.

Il y a des partis de gauche, d’extrême-gauche, des groupes citoyens, démocrates. Des centaines de comités de quartiers, élus, se sont formés, ce sont [ou ce furent] des lieux où les citoyens décid[aient] à la base, sans attendre les élections « officielles ». C’était en partie le cas à Alep-est. En réalité, il y a une révolution en cours et il n’y a pas d’autres solutions que la victoire de la révolution si nous souhaitons la paix. La paix doit être juste, ou la paix ne sera pas.

L’internationalisme est mal en point face aux gauchismes et aux faux-impérialistes.

En 1990, le philosophe et militant Daniel Bensaïd expliquait « Pour exprimer un projet d’émancipation universelle, les travailleurs ont, dans leurs conditions d’exploitation, la potentialité de voir le monde en même temps avec les yeux du prolétaire chilien à Santiago, nicaraguayen à Managua, polonais à Gdansk, chinois, etc. Cette potentialité ne peut devenir effective qu’à travers la construction d’un mouvement ouvrier international, syndical et politique. S’il est vrai que l’existence détermine la conscience, l’internationalisme exige une internationale. ».

On peut facilement dire qu’en 2016, le problème n’est pas réglé, l’ethnocentrisme dominant sans commune mesure dans les gauches du monde.

La citation susnommée de Bensaïd est tirée de son texte Le dernier combat de Trotski. Dans ce texte, un supplément au journal Rouge, il explique avoir un objectif [lui, et la LCR] « non démesuré, mais certainement ambitieux : la reconstruction à terme d’une Internationale révolutionnaire de masse. ». Cet objectif, à l’heure de l’apparition des monstres obscurantistes et fascistes, du retour de positions campistes et de la gauche autoritaire, et du néo-libéralisme triomphant, est d’une brulante actualité.

Le refus de M. Mélenchon de distinguer entre les bombardements russes sur Alep et ceux de la coalition anti-Daech ne peut que nourrir les pires amalgames.

Jean-Luc Mélenchon, dans un tout récent entretien au « Monde », développe une analyse de la Syrie qu’il pose au cœur de sa vision des relations internationales. Mais il n’atténue rien de sa sympathie pour les thèses de Vladimir Poutine, tout en nourrissant désormais les pires amalgames.

« Les faits m’ont donné raison à 100% »

L’ Insoumis en chef n’a pas l’autosatisfaction discrète. On rappelait ici même comment, en mars 2016, il avait salué la « libération » de Palmyre par le régime Assad, puissamment aidé par ses alliés russes et iraniens : « Que ce jour est suave de ce point de vue. Oui, comment laisser passer cette douce revanche sur les détracteurs permanents de mes positions sur la Syrie, la Russie et ainsi de suite ». Il n’a pas eu pourtant un mot sur la reprise de Palmyre par Daech le mois dernier.

Cette fois on appréciera la modestie de « Les faits m’ont donné raison à 100% ».

M. Mélenchon nie en effet toute aspiration du peuple syrien à un changement démocratique et il évacue la longue phase du soulèvement pacifique de 2011 pour réduire la crise syrienne, non pas seulement à une « guerre civile », mais à « une guerre de puissance ». Les différents groupes syriens ne seraient que des pions dans une guerre par procuration entre différents intervenants étrangers.

L’argument-massue de M. Mélenchon à l’appui de cette thèse est le cessez-le-feu conclu entre la Russie, la Turquie et l’Iran. Que ce cessez-le-feu soit pour le moins vacillant ne trouble pas le caractère catégorique de telles affirmations. M. Mélenchon oublie d’ailleurs significativement l’Iran dans sa mention des parrains du cessez-le-feu, car cela compliquerait un peu sa perception binaire du monde.

« Mon point de vue est strictement français »

Contrairement à cette profession de foi, les thèses de M. Mélenchon sur la Syrie demeurent en phase avec la propagande martelée par le Kremlin, lui-même en écho de la dictature Assad. D’abord, on l’a vu, la négation de la dimension initialement pacifique du soulèvement populaire pour le réduire à une « guerre civile » désormais instrumentalisée depuis l’étranger. Ensuite, la qualification de « bandes armées » pour désigner l’ensemble de l’opposition militaire à Assad, en assimilant les jihadistes aux non-jihadistes pour mieux discréditer ces derniers.

C’est Bachar al-Assad lui-même qui banalise l’expression de « bandes armées » dès 2011.

Jean-Marie Le Pen la reprend très tôt en France, avec qu’elle ne fasse florès sur les sites du Front National ou le « réseau Voltaire », entre autres. Ces « bandes armées » doivent être neutralisées avant que le peuple syrien ne puisse voter librement sur son avenir. M. Mélenchon reprend cette affirmation abracadabrantesque, oubliant sans doute que les dernières élections libres en Syrie remontent… à 1961. Le parti Baas, au pouvoir depuis 1963, a proscrit tout scrutin digne de ce nom sous le règne de Hafez al-Assad, de 1970 à 2000, puis de son fils Bachar.

Egalement en phase avec la propagande du Kremlin est la conviction exprimée par M. Mélenchon que « les Etats-Unis sont fous de rage sur la façon dont a tourné l’affaire de Syrie ».

On conviendra que cette rage est pour le moins contenue, l’administration Obama ayant systématiquement reculé face à la Russie, depuis le refus de sanctionner l’usage d’armes chimiques à Damas, en août 2013, jusqu’à la chute d’Alep, en décembre 2016. Vladimir Poutine mène bel et bien une « guerre froide à sens unique » dont Jean-Luc Mélenchon entretient l’illusion.

« Pourquoi choisir entre les bombardements ? »

M. Mélenchon continue d’esquiver toute position claire sur les bombardements russes à Alep. Il les met sur le même plan que les bombardements « turcs, nord-américains et français ». On rappellera que les pilonnages russes ont visé dans leur écrasante majorité l’opposition non-jihadiste à Assad et se sont concentrés à la fin de 2016 sur Alep, une ville dont Daech avait été expulsé dès janvier 2014. En revanche, les bombardements de la coalition anti-Daech visent par définition l’organisation d’Abou Bakr al-Baghdadi, dont la planification terroriste a lancé une sanglante « campagne d’Europe », notamment contre la France.

Cette différence d’objectifs aurait pu interpeller un présidentiable fier de son « point de vue strictement français ». Admettons qu’il n’en soit rien. Mais nul ne peut nier le fait que les frappes russes ont systématiquement visé des cibles civiles, hôpitaux, écoles et boulangeries, et qu’elles ont été menées sur la seule base d’un accord avec la dictature Assad. Les opérations anti-Daech peuvent, en revanche, se prévaloir de textes de l’ONU, dont la résolution 2249 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité en novembre 2015.

« Pourquoi choisir » n’est au fond pour Jean-Luc Mélenchon qu’une interrogation rhétorique : il a bel et bien choisi. Mais qu’il n’avance pas masqué.

06 janvier 2017

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po (Paris). Il a aussi été professeur invité dans les universités de Columbia (New York) et de Georgetown (Washington). Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont été diffusés dans une douzaine de langues. Il a aussi écrit le scénario de bandes dessinées, en collaboration avec David B. ou Cyrille Pomès, ainsi que le texte de chansons mises en musique par Zebda ou Catherine Vincent. Il est enfin l’auteur de biographies de Jimi Hendrix et de Camaron de la Isla.

L’histoire est entendue, la guerre civile qui ensanglante depuis plus de 5 ans la Syrie ne peut avoir que des origines secrètes – cachées par les médias occidentaux – et qu’il faudrait chercher dans les tréfonds de ces âmes avilies par l’argent et le vice que l’on rencontrerait à foison sous les turbans arabes ou les chapeaux de cow-boys texans.

Ultime avatar des complots judéo-maçonniques qui ont agité les esprits névrosés du début du XXème siècle (jusqu’aux horreurs que l’on sait), tout ne serait aujourd’hui que conjuration pour le pétrole et le gaz, qu’affaire de « gros sous » et de géopolitique de ressources énergétiques en voie d’épuisement[1].

C’est ainsi que le printemps arabe de 2011, qui a touché la Syrie mais aussi la Tunisie, le Bahrein, l’Egypte…, serait réductible à une banale « vengeance » d’émirs qatariens et d’islamistes turcs, secondés évidemment par la CIA, et animés par l’appât du gain qui leur aurait échappé du fait de la résistance de Bachar el-Assad le président « légalement élu » de la Syrie.