L’arraisonnement d’Alger aout 56

Hocine Ait Ahmed est mort le 23 décembre 2015, à 89 ans. Il aura passé sa vie à lutter pour un pouvoir socialiste et démocratique en Algérie. Le dernier des neufs chefs historiques de la Révolution Algérienne, cofondateur du FLN s’est éteint en Suisse. Il sera enterré demain en Suisse. Il est l’un de ceux qui en France dans les années 80, permirent de mieux comprendre pour des milliers de Français l’histoire de cette guerre d’indépendance du côté Algérien.

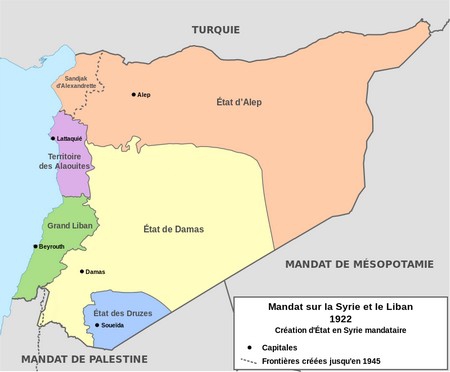

Revenu lors du soulèvement kabyle en 1988, il repart en 1992 après l’assassinat de BOUDIAF lui-même, chef historique… On peut les voir tous deux avec BEN BELLA, KHIDER, LACHERAF, menottes aux poignets, à ALGER après avoir été arraisonnés dans un avion RABAT TUNIS …Coup monté en 56 par le gouvernement MOLLET qui élu pour rétablir la paix en Algérie, enverra le contingent et des milliers de Français jeunes dans cette sale guerre, qui entacha la SFIO des pratiques sales de la torture systématique, après avoir donné les plein pouvoirs à l’armée, multiplié les exécutions et les assassinats contre un FLN qui ne fit qu’accroître son influence sur le Peuple Algérien en Algérie, comme en métropole.

Son bras droit du FFS (fondé en Kabylie lors de l’affrontement avec le pouvoir de BEN BELLA de Septembre 63 à 65) sera assassiné en 88 par un obscur petit truand financé par les services algériens, à PARIS. Arrèté, le tueur est réexpédié en Algérie, sans aucun jugement par l’Etat Français en pleine période de cohabitation.

Le FFS, le parti créé par AIT AHMED, est à l’origine du pluralisme algérien. Il est créé à la suite du fameux discours de TIZI OUZOU où AIT AHMED appelle au soulèvement. La Kabylie se soulève. Ben Bella chef de l’état, envoie le Colonel Boumédienne qui ratisse la région sans parvenir à ses fins. On relève plus de 400 morts dans les villages et les villes et des milliers d’arrestations.. pourtant le mouvement d’AIT AHMED survit, même après son arrestation et son emprisonnement à la prison de LAMBESE, condamné à mort, puis gracié.

BEN BELLA est contraint de négocier… le pluralisme est sur le point de naître d’un accord passé entre le pouvoir et le FFS… mais trois jours après la signature, le 19 Juin 1965, BOUMEDIENE prend le pouvoir. BEN BELLA sera assigné à résidence pendant plus de 12 ans… AIT AHMED réussit à s’évader.

En 1988, un soulèvement a lieu à TIZI OUZOU.. la répression s’abat… AIT AHMED rentrera en 1989, fort d’avoir su entre 63 et 65 contenir le conflit entre Alger et Tizi Ouzou en évitant l’ethnicisation du conflit intérieur.

En 92 à la mort de BOUDIAF, AIT AHMED après avoir relancé le FFS s’exile pour ne revenir que sporadiquement en Algérie.. Comme le dit POLITIS … à ce moment là, alors que l’armée assassine BOUDIAF se servant de la confusion créée par l’émergence des islamistes, peut être scelle t’il son destin… Certes il a gagné la guerre d’Algérie… Il a par contre perdu la paix du temps de son vivant.

Il reste une des références du pluralisme algérien, de la lutte pour l’indépendance et de l’idée démocratique et socialiste en Algérie.

Il sera enterré Vendredi aux côtés de sa mère. Jugurtha son fils, lui rendait cet après midi à LAUSANNE un hommage émouvant.

En AVRIL 1992, dans le cadre d’une conférence Méditerranéenne, il prononçait un discours qui n’est pas totalement sans rapport avec la situation que nous vivons en France….alors que le FIS émergeait dans les urnes algériennes.

Blog mediapart – 31 DÉC. 2015 – PAR PASCAL GERIN-ROZE

“Le processus démocratique en Algérie et la coopération en Méditerranée”

Extrait de l’Intervention de Hocine Aït-Ahmed, Colloque à Madrid, avril 1992

Madame le président, Mesdames, Messieurs,

Quelques paroles en espagnol pour exprimer mes vifs remerciements et vous dire la joie d’être ici, parmi vous.

Pour moi, l’Espagne est, bel et bien, le pays où je suis venu souvent, pendant et après la guerre de libération de mon pays. Mais le souvenir le plus émouvant est la dernière rencontre que j’ai eu, à Madrid, en mars 1955 avec Larbi Ben M’Hidi, l’un des meilleurs dirigeants de la Révolution Algérienne. C’était la veille de son retour, vers ce peuple qu’il a tant aimé. Il sera fusillé, comme vous le savez, par la soldatesque coloniale. L’Espagne, c’est également cette civilisation hispano-musulmane qui a marqué la culture universelle. C’est surtout, pour nous, aujourd’hui, le succès d’une transition pacifique et progressive, de la dictature à la Démocratie.

Ce succès est dû à la maturité de votre peuple, à la lucidité de vos dirigeants et des forces vives du pays. Sans la Démocratie, comment l’Espagne serait-elle devenue ce qu’elle est, libre, plurielle et prospère. Comment pouvait-elle devenir un vrai pôle culturel qui rayonne dans tous les domaines.

Madame le président, Mesdames, Messieurs,

Ainsi se termine votre torture, je poursuis mon intervention en langue française.

Il n’est pas question de refaire ici l’histoire de si qui conduit l’Algérie au désastre. Mais avant d’évoquer la situation actuelle, je voudrais rappeler deux données fondamentales du système politique algérien sans lesquelles il est impossible de comprendre ce qui se passe :

- L’une concerne le FLN :

- Le parti unique n’a jamais été l’instance suprême dont dériveraient tous les instruments du pouvoir qui détermineraient la stratégie du système. C’est au contraire un pluralisme d’appareils qui a caractérisé le FLN. On y retrouve l’armée, la police politique, les syndicats, les organisations dites de masse, les associations professionnelles…Et ces clans se sont livré entre eux des luttes souvent plus dures que s’ils se réclamaient de partis différents.

- l’autre concerne l’armée :

Depuis 1962, elle est érigée en maîtresse du destin national. Ayant défini la stratégie du système jusqu’en 1990, elle assume désormais davantage de responsabilités dans la gestion directe du pouvoir. Elle a partagé et partage encore l’essentiel du pouvoir avec la police politique dans un rapport complexe fait parfois d’alliances mutuelles. C’est dans le jeu subtil entre ces deux instances – parti unique et armée – que s’est décidée toute la vie politique de notre pays.

Les événements d’Octobre 1988 ont constitué un séisme qui a mis à nu l’impopularité et le discrédit du FLN. L’ouverture démocratique qui les a suivis fut pour le pouvoir la seule sortie honorable de la crise économique et sociale et pour fuir ses propres contradictions.

En effet, les luttes féroces entre les différents groupes du pouvoir avaient fini par totalement paralyser les institutions. Acculé par la révolte des jeunes, le régime n’avait plus le choix qu’entre une dictature militaire – dont notre armée ne voulait pas – et une sortie qui assurerait la pérennité du système. Il a opté pour une transition démocratique…à petites doses, à doses calculées ! A lui seul, le terme d’ “ association politique ” pour désigner les partis autres que le FLN, montre l’ambiguïté de cette transition. Le code de l’Information – que tous les journalistes estiment être un “ code pénal bis ”- ; la multiplication des partis politiques sans aucune base sociale, phénomène encouragé quand il n’a pas été organisé, montraient aussi les limites d’une transition où le FLN poursuivait sa domination de la vie politique. N’ayant ni relais ni crédit dans la population, le pouvoir optait pour la parcellisation et l’atomisation du champ politique, tout en maintenant son hégémonie sur les institutions étatiques.

Ce pari était dangereux et nous n’avons pas fini d’en payer les conséquences : il a donné aux Algériens une vision caricaturale du “ politique ” et à continuer à les dégoutter du pluralisme. Malgré ces obstacles, notre peuple est sorti de sa léthargie : même imparfaits, même avec parfois une déontologie très…approximative, des journaux se sont crées, le mouvement associatif s’est développé, le combat pour les droits de la personne humaine a acquis le droit de cité.

Le succès du FIS aux élections municipales en juin 1990, aurait pu être l’occasion pour le pouvoir de tirer des enseignements sérieux et de renoncer à sa stratégie de bipolarisation FIS – FLN qui a pris en otage la société algérienne. Il a réussi à manipuler l’opinion nationale et internationale en attribuant sa défaite à un simple “ vote sanction ”, qui nécessiterait seulement de réorganiser l’ex-parti unique, au lieu d’analyser cette défaite comme celle du régime politique. De plus, il a tenté de faire porter au FFS, qui avait boycotté ces élections municipales, la responsabilité de la victoire du FIS. Ce qui démontrait au passage qu’il considérait le FFS comme un contrepoids politique réel et crédible. Parallèlement, on a continué à essayer d’organiser un champ politique sur mesure qui permettrait au gouvernement de rester le seul arbitre.

Tout a été mis en œuvre pour qu’aucun parti ne puisse apparaître comme une alternance. Et surtout pas le FFS. Nos prises de position, nos deux premières marches en mai et décembre 1990 n’ont pas été médiatisées alors qu’elles avaient, chacune, réuni plus de monde que l’ensemble des autres marches. Nous avons eu les pires difficultés à obtenir des locaux. Sans parler du plus grave : les efforts pour nous fixer en Kabylie dans un premier temps, et pour nous empêcher de nous structurer au niveau national, dans un second temps. A la veille des élections législatives de juin 1991, les exactions du FIS – tolérées voire suscitées – ont été le prétexte à une première interruption du processus électoral et à quatre mois d’asphyxie politique sous état de siège.

Mais l’événement nouveau dans le processus démocratique est l’implication directe de l’armée qui apparaît ainsi comme la gardienne du système politique. Certes, elle intervient contre les débordements du FIS, mais elle impose en même temps le départ d’un chef de gouvernement qui avait la confiance de chef de l’Etat. Mais ne nous y trompons pas : ces interventions comportent un risque pour une institution qui s’est voulue “ l’émanation du peuple ” : l’échec des politiques suivies par le gouvernement Ghozali, et éventuellement par le Haut Comité d’Etat, pourrait être considéré comme celui de l’intervention de l’armée elle-même. C’est le risque devant lequel nous nous trouvons aujourd’hui, trois mois après le coup d’Etat. Avant d’aller au-delà dans l’analyse de la situation actuelle, je voudrais être clair sur un point : Le DANGER que représenterait pour nous une Algérie qui sombrerait dans l’intégrisme. Je sais que beaucoup d’Algériens et que beaucoup d’entre vous, ici, en Europe, sont sincères lorsqu’ils disent redouter l’arrivée au pouvoir d’extrémistes religieux.

Passons d’abord sur l’étrangeté qui réside à vouloir singulariser la démocratie en Algérie en affirmant qu’elle doit être sauvée, non par son peuple, mais par des tanks !…Et venons en à l’essentiel. Nous avons trop dénoncé depuis 1989 le laxisme de l’Etat face aux menées du FIS pour que notre position en la matière souffre la moindre ambiguïté. Cela nous donne le droit de rappeler que ceux qui se proclament aujourd’hui les pourfendeurs du FIS ont une terrible responsabilité dans son ascension.

Qui peut contester en effet que l’intégrisme religieux en Algérie est l’héritier d’un intégrisme nationaliste fondée sur la pensée unique, l’enfermement sécuritaire allié à la haine anti – occidentale ?

Qui a décrété l’Islam religion d’Etat ?

Qui a élaboré et imposé un Code de la Famille des plus obscurantistes ?

Qui, autre que le FFS, a affronté le FIS sur le terrain quand il tentait de perturber ici un gala, là d’expulser une association musicale ?

Je ne suis, nous ne sommes au FFS, ni des rêveurs, ni des manipulateurs : avant d’appeler au deuxième tour des élections, nous avons bien réfléchi à ce scénario qui, à partir d’une majorité parlementaire intégriste, pouvait faire basculer notre pays vers le modèle iranien.

Mais nous avions le sentiment qu’à l’épreuve du pouvoir, le FIS se serait affaibli, voire aurait implosé étant donné qu’il n’a pas d’expérience de gestion, qu’il n’a pas de programme de substitution à sa démarche magico- métaphysique et qu’il est traversé par des courants contradictoires. Nous l’avons dit et répété : la Constitution permettait au Président de la République d’intervenir pour défendre la démocratie et les Droits de l’Homme. Et si on n’avait pas confiance en la magistrature suprême, si opération de choc il devait y avoir, elle pouvait attendre de prendre les “ comploteurs ” en flagrant délit. La tenue du second tour aurait par ailleurs, j’en suis sûr, permis le ressaisissement du corps électoral. La réussite de la manifestation à laquelle j’ai appelé le 2 janvier le montre. Nous avions la quasi- certitude – et le pouvoir le reconnaissait – que remporterions à Alger des victoires sur le FIS hautement symboliques, ainsi qu’à Sétif et Boumerdès.

Si nous avons voulu jouer le jeu, c’est parce que nous rejetons notamment les amalgames trop rapides qui visent à faire passer l’Algérie pour l’Iran. A qui fera-t-on croire que la religion a, dans notre pays, les mêmes racines qu’elle a en Iran ? Comparaison n’est décidément pas raison. J’ajouterai à propos de l’Algérie et de l’Iran que comparaison est déraison. Car, pouvait-on imaginer à Téhéran, en pleine ascension de Khomeini au pouvoir, une manifestation comme celle organisée par mon parti le 2 janvier à Alger, qui fut la plus importante et la plus joyeuse depuis l’indépendance ? Non, soyons sérieux : ce qui s’est passé en Algérie en deux étapes – juin 91 et janvier 92 – est une espèce de révolution de palis, une énième tentative de restructuration du pouvoir en place par le sommet. Un groupe du système a remplacé un autre groupe. En Octobre, comme en Juin, comme en Janvier, l’escalade a été programmée. Chaque fois, pour ne citer que cet exemple, des voitures banalisées ont tiré sur la foule.

- Si la lutte contre le FIS avait été le seul moteur de l’interruption du processus électoral, pourquoi l’armée n’avait pas imposée sa dissolution dès juin 1991, au moment où le FIS était au plus bas de sa popularité ?

- Pourquoi a-t-on laissé des mairies contrôlées par le FIS établir les listes des indigents qui pouvaient recevoir une aide au lieu de confier cette tâche à l’administration ?

- Le FIS n’en aurait pas tiré le profit électoral que je vous laisse imaginer… Pourquoi le gouvernement s’est- il empressé de faire voter à un parlement moribond et discrédité des lois aussi importantes que celles sur les hydrocarbures, l’ordre public, le parjure ?

- Le pouvoir ne croyait-il pas vraiment à la tenue des élections, et donc à l’avènement d’un nouveau parlement ?

- Si le FIS était véritablement l’ennemi n° 1, pourquoi le chef du gouvernement a-t-il pris pour cible le FLN – et accessoirement le FFS – pendant toute la campagne électorale ?

- Ignorait-il que traiter de “ menteur ” et de “ corrompu ” un parti (qui est aussi le sien) et qui se confond depuis trente ans avec le pouvoir aurait FATALEMENT des conséquences désastreuses sur l’électorat ?

- Pourquoi un scrutin majoritaire à deux tours qui octroie à 25% des suffrages 60% des sièges ?

- Pourquoi un découpage électoral qui a enlevé environ 45 sièges dans les régions où le FFS est le mieux implanté ?

- Ne parlons pas du véritable charcutage électoral visant à nous enlever encore quelques sièges ici et là ?

Non, ce n’est décidément pas l’ “ immaturité du peuple algérien ” qui explique le résultat du 26 décembre.

L’absence d’alternative démocratique crédible ne l’explique pas davantage. Si c’était le cas, le pouvoir n’aurait pas autant d’énergie à tout faire pour entraver le FFS. Il n’aurait pas eu la même peur devant le FIS que devant la possibilité de voir le FFS devenir une alternative, c’est-à-dire le rassembleur non seulement des démocrates, mais aussi d’une partie de la majorité silencieuse après le succès de la marche organisée entre les deux tours.

Est-il exagéré après cela de dire que ce coup était loin d’avoir une SEULE CIBLE ?

Aujourd’hui, trois mois après l’interruption du processus électoral, nos prévisions les plus sombres sont, hélas, dépassées. Notre pays est dans une impasse politique qui met en danger sa cohésion et son devenir. Le FIS, c’est banal de le dire, a prospéré et mobilisé les “ lumpens ” en exploitant trois problèmes cruciaux de notre société :

- La crise économique et sociale

- L’illégitimité et la corruption du pouvoir

- Le “ vide politique ” qui, pendant trente ans, fait des mosquées le seul lieu de parole.

Où sommes-nous de ces problèmes ?

La crise économique et sociale ?

Elle s’est aggravée. Le régime affirme que les problèmes de l’Algérie sont “ avant tout d’ordre économique ”. Mais ne soyons pas hypocrites : les nouvelles autorités ont perdu tout espoir de stabiliser la faillite économique, au moins pour le court terme. Les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Des millions d’Algériennes et d’Algériens vont s’enfoncer davantage dans la pauvreté et la précarité.

Croit-on qu’ils pourront accepter le traitement de choc qu’on veut leur administrer ?

Il est clair, hélas, qu’il n’y aura pas de coup de baguette magique qui redressera notre économie.

Le problème de la légitimité ?

On attendait des ruptures avec l’ordre ancien, d’ailleurs promises par le HCE dès son installation. On les attend toujours. Le discours actuel s’inscrit dans la continuité. Tournant le dos à ses promesses, le pouvoir a reconduit les principaux responsables du régime. Et il y a ajouté quelques renégats des trois formations politiques importantes pour donner l’impression qu’il existe une volonté d’associer celles-ci à la gestion du pays. Le gouvernement Ghozali avait promis des élections libres et propres. Il a mené le pays à la catastrophe. Et il est toujours là, alors qu’il avait lui-même proclamé lors de son investiture que l’échéance législative était sa seule raison d’être. On fait en outre semblant de croire que la légitimité historique peut servir de substitut à la légitimité tout court, tout en continuant d’exploiter la légitimité religieuse…

Mais qui croira qu’on accorde un réel intérêt à ce problème pourtant crucial de la légitimité quand l’absence de dialogue avec les forces politiques issues des urnes est évidente ?

La logique de l’octroi et les pratiques de cooptation sont à nouveau mises en avant. On n’envisage pas la reprise du processus électoral avant deux ans. Mieux : on envisage de faire la Constitution par un organe consultatif qu’on ne parvient pas à créer et dont on ignore les prérogatives précises.

La lutte contre la corruption ? Elle prend aujourd’hui des allures de règlement de comptes personnels. Tout se passe comme si l’étalage de quelques dossiers était destiné à faire oublier l’essentiel. L’éradication de ce fléau passe en effet par l’instauration d’un état de droit respectueux des libertés publiques et de la séparation des pouvoirs. Rien n’est fait pour s’attaquer aux causes fondamentales de cette gangrène : la nécessité de mette fin au pouvoir absolu qui engendre la corruption absolue.

Comment imaginer qu’avec les mêmes hommes, les mêmes méthodes, les mêmes justifications, on puisse enrayer un fléau profondément ancré dans le système ?

Le “ vide politique ” ? Sans grand espoir de pouvoir améliorer la situation économique et sociale de millions de chômeurs et d’exclus, le pouvoir ne fait rien par ailleurs pour ne pas laisser au FIS le monopole de la moralisation de la vie publique et de l’opposition. Ainsi, on n’hésite pas à affirmer qu’il “ n’existe pas de parti démocratique ”… et ce n’est pas vrai, on fait tout pour qu’il en soit ainsi. Ce qui explique notamment l’acharnement à vouloir étouffer ou discréditer le FFS.

Il faut regarder les choses en face : le processus démocratique est bel et bien stoppé. On nous dira que rien n’est interdit. C’est vrai ! Mais il n’y a pas besoin d’interdire, puisque tout est soumis à autorisation et que les autorisations ne sont pas données…On arrive ainsi à une EXTINCTION SUBTILE de la VIE POLITIQUE. En février dernier, nous n’avons pas eu l’autorisation de tenir un colloque dans une salle fermée sur “ l’avenir de la démocratie ” auquel devait participer de nombreuses personnalités. Des locaux de notre parti ont été fermés. L’interpellation pour deux heures ou pour 24 heures de militants du FFS est là pour intimider et réintroduire la peur.

Les atteintes à la liberté de la presse témoignent elles aussi, de la volonté d’embrigadement des média. Les associations syndicales, alliées d’hier, et aujourd’hui critiquées, sont dans le collimateur. La volonté affirmée de “ recomposer le champ politique ” procède toujours du même fantasme : inventer des forces qui n’existent pas, hier, c’était les “ indépendants ” – dont on a vu l’échec électoral -, aujourd’hui, un “ grand rassemblement ”. Qu’il soit entendu que je ne conteste à personne, et surtout pas à celui qui fut mon compagnon de lutte et de prison et qui, de surcroît, s’est toujours réclamé de la démocratie – le droit de vouloir se constituer une base politique en créant un parti. Mais pas avec les moyens et au nom de l’Etat, au moment où, précisément, on annonce le retrait de toute subvention aux partis qui, comme le nôtre, est loin de disposer des moyens considérables du FLN.

Bref, je suis inquiet car on recrée le “vide politique” qui a fait le lit du FIS. Et ce “vide” ne pourra être rempli que par les extrémistes…

Hocine Ait Ahmed

Le Club est l’espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n’engagent pas la rédaction.