L’utilisation de la dette comme instrument de domination et d’aliénation de la souveraineté d’un État est bien illustrée par le sort réservé à la Tunisie par la France dans la deuxième moitié du 19e siècle. En 1881, la France conquiert la Tunisie en la transformant en protectorat. Jusque-là, la Tunisie, connue comme Régence de Tunis était une province de l’Empire ottoman |1|, disposant d’une importante autonomie sous l’autorité d’un Bey.

Jusque 1863, la Tunisie n’empruntait pas à l’étranger

Jusqu’à la fin du règne du Bey Mustapha en 1837, il n’existait aucune dette publique. La production agricole assurait la souveraineté alimentaire du pays. Son successeur, Ahmed Bey, qui régna de 1837 à 1855, entreprit un programme de dépenses publiques qui donnait la priorité à la constitution d’une armée permanente, à l’achat de matériel militaire, à la construction de résidences somptueuses et créait quelques manufactures (notamment la manufacture de draps de Tebourba) sur le modèle européen. Ces réalisations étaient très en deçà de ce que Mohamed Ali, le monarque égyptien, avait entrepris avec un succès |2| qui lui valait l’agressivité des puissances européennes |3|. Il y avait néanmoins un point commun entre les deux processus : l’absence d’emprunt à l’étranger durant la première partie du XIXe siècle. Les investissements étaient réalisés avec des ressources internes au pays.

Le programme d’investissements publics fut un fiasco car il n’était pas basé sur la mise en valeur et le renforcement des producteurs locaux. L’armée permanente fut licenciée en 1853, le plus grand palais ne fût pas achevé et des manufactures furent abandonnées. Le Bey de Tunis avait recours à l’emprunt interne en acceptant des taux souvent usuraires qui ont fait gonfler la dette. L’État beylical contractait des dettes en vendant aux riches Tunisiens et aux résidents étrangers fortunés (Livournais, Génois, Français,…) des teskérés, c’est-à-dire des bons du trésor à court terme.

- Mohammed es-Sadok

Avec l’accession au trône de Mohammed es-Sadok en 1859 |4|, augmente fortement l’influence des puissances européennes, de leurs intérêts commerciaux et de leurs entreprises, en particulier de leurs banquiers. La corruption était répandue à la tête du régime et son responsable principal était le premier ministre Mustapha Khaznadar qui avait occupé d’importants postes depuis 1837 en commençant par celui de « trésorier » du Bey (trésorier = khaznadar en turc). Mustapha Khaznadar resta au faîte de l’État jusque 1873. Il prélevait des commissions sur chaque transaction, sur chaque emprunt, sur les recettes des impôts au point que sa fortune devint colossale. Jusqu’à sa mise à l’écart en 1873, Mustapha Khaznadar joua un rôle plus important que le Bey lui-même dans les décisions de l’État et dans les accords passés avec les financiers et entrepreneurs européens.

- Mustapha Khaznadar

En 1859-1860, Mustapha Khaznadar et le Bey Mohammed es-Sadok augmentèrent les dépenses publiques et la dette interne par des achats d’armes inutilisables à la Belgique, remplacées, au prix fort, par des fusils français, et par la construction de résidences consulaires de haut standing pour la France et pour la Grande-Bretagne. Des dépenses qui ne correspondaient évidemment nullement à l’intérêt de la population. La dette publique interne augmenta de 60 % au cours des trois premières années du règne de Mohamed es-Sadok. Les Tunisiens fortunés et les résidents étrangers tiraient profit d’une politique d’endettement interne qui leur fournissait un rendement élevé, les hauts dirigeants de l’État en profitaient car ils détournaient une partie de l’argent emprunté (s’ajoute à cela qu’ils se portaient eux-mêmes acquéreurs de la dette), les fournisseurs étrangers en tiraient également un bénéfice. Par contre le peuple devait supporter une charge croissante d’impôts.

Le premier emprunt étranger de 1863 : une véritable arnaque

Le premier emprunt de la Tunisie à l’étranger remonte à 1863. Il constitua une véritable arnaque qui déboucha 18 ans plus tard sur la conquête de la Tunisie par la France.

À l’époque, la place financière de Paris était très active dans la concurrence avec celle de Londres, la principale au monde. Les banquiers parisiens, comme les londoniens, disposaient de liquidités abondantes et cherchaient des occasions de placement à l’étranger. Les prêts vers l’Amérique latine, l’Asie, l’Empire ottoman, l’Égypte, la Russie et l’Amérique du Nord étaient abondants |5|. Les crédits étaient destinés principalement à la construction des chemins de fer (avec une bulle spéculative en formation dans ce secteur), au refinancement des anciennes dettes - c’est le cas de l’Amérique latine - et à l’achat d’armes. Les rendements obtenus à Paris sur le marché local tournent autour de 4 à 6 % tandis que les rendements sur les prêts à l’étranger sont beaucoup plus élevés (ils pouvaient atteindre 10 à 11 % en rendement réel).

Quand, début 1863, le Bey annonce qu’il souhaite emprunter 25 millions de francs à l’étranger, plusieurs banquiers et courtiers de Londres et de Paris proposent leur service, parmi lesquels le baron James de Rothschild, d’autres sociétés londoniennes, ainsi qu’à Paris le Crédit mobilier et Émile Erlanger, un banquier de Francfort basé dans la capitale française.

- Émile Erlanger

Le Consul de Grande-Bretagne à Tunis soutenait les offres des banquiers de Londres et celui de France appuyait les offres provenant de Paris. Finalement, le banquier Émile Erlanger obtint le « contrat ». Sa biographie mériterait d’être résumée |6|. Selon le consul britannique, le banquier Émile Erlanger lui aurait proposé 500 000 francs afin d’obtenir son soutien.

En quoi consiste l’emprunt de 1863 ?

Le banquier Erlanger, associé à d’autres, obtint l’autorisation du gouvernement français de vendre à la bourse de Paris des titres tunisiens. Selon un rapport établi en 1872-1873 par Victor Villet, un inspecteur français des finances, cet emprunt est une véritable escroquerie.

D’après le banquier Erlanger, 78 692 obligations tunisiennes ont été émises. Chacune avait une valeur nominale de 500 francs. Elles ont été vendues à 480 francs et chacune donnait droit à un coupon annuel de 35 francs pendant une durée de 15 ans. Cela représente un taux d’intérêt théorique de 7 % mais, vu que les obligations ont été vendues à 480 francs, l’intérêt réel est de 7,3 %. Pour l’acheteur, cela veut dire qu’en déboursant 480 francs, il pouvait obtenir 525 francs (15 ans x 35 Fr.) sous forme d’intérêts plus les 500 Fr. que vaut une obligation.

Pour l’emprunteur, le gouvernement tunisien, alors qu’il doit recevoir 415 Fr. (c’est-à-dire 480 Fr. moins 65 Fr qui correspondent à la commission d’émission et d’autres frais pour rémunérer le banquier), il doit rembourser 1025 Fr.

Une autre manière de calculer, plus globale celle-là : l’emprunteur (la Tunisie) devrait recevoir environ 37,7 millions de francs (78 692 obligations vendues à 480 Fr., soit 37,77 millions) et en échange il s’engage à rembourser 65,1 millions.

Selon les recherches réalisées par l’inspecteur français des finances, Victor Villet, le banquier Erlanger a prélevé un peu plus de 5 millions de commission (soit environ 13 % de la somme récoltée). Il faut aussi défalquer de la somme qui aurait dû être reçue, 2,7 millions Fr. qui ont été détournés, certainement par le premier ministre et le banquier E. Erlanger.

Donc, pour environ 30 millions de francs à recevoir, le gouvernement tunisien s’engageait à rembourser 65,1 millions de francs.

Pour parler de véritable arnaque ou escroquerie, il faut prendre en compte des éléments aggravants dans le comportement du banquier Émile Erlanger et du premier ministre tunisien. Erlanger a affirmé qu’il avait vendu un peu plus de 38 000 obligations à Paris et 40 000 à Tunis (rappelons que le total des obligations émises s’établissait à 78 692 obligations). Il semble que la vente à la bourse de Paris ait été très inférieure à ce que Erlanger a affirmé et, qu’en réalité, plus de 30 000 n’avaient pas trouvé acquéreurs et étaient restées en possession d’Erlanger. Or Erlanger a prélevé une commission totale de plus de 5 millions de Fr. comme s’il avait vendu toutes les obligations… Il semble qu’Erlanger ait emprunté à d’autres banquiers la somme qu’il s’était engagé à transférer au trésor tunisien (environ 30 millions Fr.) en quatre versements. Il est probable qu’il empruntait à d’autres banquiers en mettant en garantie les 30 000 titres qu’il n’avait pas réussi à vendre. C’est ce qu’avance le rédacteur du Moniteur des Fonds Publics dans un article publié le 19 août 1869 : « Nous croyons être dans le vrai en affirmant que 5 000 obligations, tout au plus, devinrent la propriété de porteurs résidant en France… Il restait donc environ 30 000 obligations entre les mains de M. Erlanger. Dans cette situation, il se trouvait fort embarrassé pour faire face aux engagements qu’il avait contracté avec le Bey. Comment fit-il ? Nous croyons que, déposant entre les mains du Comptoir d’escompte les titres qu’il n’avait pu placer, il en obtint une avance à l’aide de laquelle il put envoyer quelques fonds à son altesse ».

Un indice clair de la solidité de cette hypothèse est que le banquier Erlanger prétend avoir racheté sur le marché secondaire de la dette 20 962 titres en janvier 1864 et 8 000 autres en 1865. Or ces rachats n’ont pas entraîné d’augmentation du cours de ces titres. Ce n’est pas vraisemblable. Un rachat de 20 000 titres alors que 38 000 sont officiellement en circulation doit produire automatiquement une augmentation du cours. Or, on n’a pas constaté d’augmentation du prix des obligations tunisiennes sur le marché secondaire. Cela signifie que les titres n’étaient pas en circulation sur le marché. Le banquier Erlanger a fait semblant de racheter des titres qu’en réalité il possédait.

Notons que, par ailleurs, chaque année ces 30 000 titres donnaient lieu au paiement d’intérêts. Tant qu’ils étaient en possession du banquier Émile Erlanger, c’est lui qui touchait les intérêts…

Le résultat immédiat de l’emprunt de 1863

Cet emprunt extérieur devait servir à restructurer la dette interne qui était évaluée à une somme équivalente à 30 millions de Francs français (rappelons qu’elle avait augmenté de 60 % entre 1859 et 1862 à cause des dépenses du Bey Mohamed es-Sadok qui avait multiplié les achats de marchandises à l’étranger). Il s’agissait concrètement de rembourser les anciens titres avec l’argent emprunté à l’étranger. En réalité, alors que les anciens titres ont été remboursés, les autorités ont émis de nouveaux teskérés (ou bons du trésor) pour un montant équivalent. C’est ce que raconte l’inspecteur des Finances français, Victor Villet : « en même temps que dans les bureaux du représentant de la maison Erlanger à Tunis on remboursait les anciens titres… un courtier du gouvernement (M. Guttierez) installé dans le voisinage reprenait du public l‘argent que celui-ci venait de recevoir, en échange de nouveaux teskérés émis au taux de 91 %. A la faveur de cette comédie de remboursement, la dette se trouva simplement… augmentée de 15 millions à peu près ». Les recettes provenant de la vente de ces nouveaux teskérés étaient largement détournées vers les coffres du premier ministre, d’autres dignitaires et de résidents européens fortunés.

Le même inspecteur des finances écrivait : « Les fonds provenant de l’emprunt de 1863 [qui] étaient versés en espèce au Bardo (le Bey et le premier ministre siégeaient au palais du Bardo) ont été … inscrits à un compte spécial : mais ne sont pas entrés dans la comptabilité générale du gouvernement, ils ne sont pas entrés dans les caisses de l’État et rien ne fait croire qu’ils aient servi à l’acquittement des dépenses publiques ».

En moins d’un an, l’emprunt de 1863 a été dilapidé. Dans le même temps, l’État s’est retrouvé endetté, pour la première fois de l’histoire tunisienne, à l’égard de l’étranger et cela pour un montant très élevé. Les montants à rembourser envers l’étranger chaque année étaient insoutenables. Quant à la dette interne qui aurait dû être remboursée par l’emprunt extérieur, elle a été multipliée par deux. Le gouvernement du Bey a choisi sous la pression des créanciers de transférer la facture vers le peuple en augmentant de 100 % la mejba, l’impôt par habitant.

La révolte de 1864, conséquence de la décision d’augmenter de 100% un impôt pour rembourser l’emprunt de 1863

L’augmentation de l’impôt provoqua en 1864 une rébellion générale dans le pays. Le refus de l’augmentation de l’impôt mejba, la capitation, était la revendication principale des protestataires |7|. Dès que les agents du Bey se déplacèrent dans le pays pour prélever la mejba portée à 72 piastres, la révolte éclata. Le 10 mars 1864, le vice-consul français Jean-Henri Mattei télégraphia de Sfax : « Toutes les tribus sont d’accord pour ne point payer le nouvel impôt de 72 piastres. (…) La jonction de toutes les tribus aura lieu au premier signal du départ de Tunis d’un camp quelconque ayant l’intention de prélever cet impôt » |8|. Quelques semaines plus tard, dans une autre dépêche consulaire, on lisait « L’insurrection est générale et s’étend jusqu’à une heure de Tunis » |9|. D’après différents témoins, les insurgés accusaient le gouvernement, et en premier lieu le premier ministre Mustapha Khaznadar, d’avoir vendu le pays aux Français. Selon eux, l’emprunt de 1863 émis à Paris par le banquier Erlanger en était une preuve.

La France, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Empire ottoman envoyèrent des navires de guerre dans les eaux territoriales tunisiennes afin d’intimider les populations et d’intervenir pour prêter secours aux autorités si la situation devenait incontrôlable. Le Bey recula face aux protestations et annonça le 21 avril 1864 qu’il renonçait au doublement de la mejba |10|. Il réitéra les concessions en juillet 1864 afin d’obtenir un accord avec le leader principal de la révolte Ali ben Ghedahem |11|. Puis, avec l’appui des puissances étrangères, il se lança dans la répression. Le Sultan, monarque de l’Empire ottoman, apporta un soutien financier au Bey pour qu’il puisse lever des troupes fraîches et se lancer dans la répression. C’était une initiative du Sultan pour ne pas être débordé par la France |12|, la Grande-Bretagne et l’Italie.

Une répression massive

Le Bey se lança dans une répression massive a posteriori permettant d’extorquer un maximum d’impôts et d’amendes à la population. Le consul français écrivit le 4 décembre 1864 au ministre des Affaires étrangères à Paris : « Le gouvernement du bey a promptement renoncé au système de clémence qu’il semblait vouloir inaugurer… ; il est revenu à la rigueur, à celle qui se traduit par les fers et la torture, pour obtenir, des provinces du littoral, des impôts exorbitants de guerre ». « Il est de mon devoir de vous informer » déclara par écrit au consul de France, un vice-consul : « de la façon barbare dont agit le général Zarrouk pour exécuter les ordres du bey, en dépouillant complètement les indigènes, en mettant à la torture les personnes âgées et les femmes qui n’ont pris aucune part à la révolution » (lettre du 16 février 1865). Un autre fonctionnaire français : « L’amende n’a pu être perçue qu’au moyen de la réclusion, de la mise aux fers, de la bastonnade et des rigueurs les plus illégales au point de vue de notre droit public actuel. Parmi ces rigueurs, je signalerai la confiscation des biens, la torture poussée parfois jusqu’à ce que lésion ou mort s’ensuive, la violation de domicile… et, enfin, le viol des femmes tenté ou consommé sous l’œil même des pères ou des maris enchaînés » (1er mars 1865). Jean Ganiage ajoute : « En mars 1865, Espina, vice-consul, estimait à 23 millions de piastres, les sommes que le gouvernement avait tirées du Sahel, d’octobre 1864 à janvier 1865, sans compter quelque 5 millions de piastres extorqués par ses employés pour leur propre compte » |13|.

Le deuxième emprunt externe réalisé à Paris en 1865

Vu que l’emprunt de 1863 n’avait en rien amélioré la situation financière du pays, le Bey et son premier ministre optèrent pour la fuite en avant et passèrent un accord avec le banquier Erlanger pour réaliser un nouvel emprunt en mars 1865. La Tunisie s’endetta pour un montant de 36,78 millions de Fr. Il le fit à des conditions encore plus mauvaises et scandaleuses qu’en 1863. En effet, alors que les titres de 500 Fr. avaient été vendus au prix de 480 Fr. en 1863, les nouveaux titres furent vendus à 380 Fr. c.-à-d. à 76 % de la valeur faciale.

Un acheteur d’un titre à 500 Fr. payait 380 Fr. pour l’acquérir en escomptant percevoir chaque année un coupon de 35 Fr. pendant 15 ans (soit 525 Fr.) auquel s’ajoutait 500 Fr. à l’échéance en 1880. Un investissement de 380 Fr. rapportant 1025 Fr., soit un bénéfice de 645 Fr. était très alléchant. Le taux d’intérêt théorique était de 7 % mais vu que le coupon annuel s’élevait chaque année à 35 Fr., le rendement réel était de 9,21 % (=35/380).

Si on se place du point de vue de l’État tunisien emprunteur : la nouvelle dette liée à l’emprunt de 1865 s’est élevée à 36,78 millions de Fr., mais il ne devait recevoir qu’un peu moins de 20 millions de Fr. car les frais de courtages et les commissions prélevées par le banquier Erlanger et ses associés Morpurgo-Oppenheim se sont élevés à 18 %. Il faut y ajouter que près de 3 millions ont été détournés directement, une moitié pour les banquiers, une moitié pour le premier ministre et ses associés. Le bilan tient en trois chiffres :

- La nouvelle dette contractée en 1865 s’élève à 36,78 millions de Fr.

- La somme réellement reçue s’élève à moins de 20 millions de Fr. |14|

- La somme à rembourser en 15 ans s’élève à 75,4 millions.

Les banquiers avaient réalisé une très bonne affaire : sans avoir rien investi, ils ont prélevé au moment de l’émission environ 6,5 millions de Fr. sous forme de commissions, de frais de courtage et de vol pur et simple. Tous les titres ont été vendus en quelques jours. Il régnait à Paris une euphorie à propos des titres des pays musulmans (Tunisie, Empire ottoman, Égypte), qui était désignés comme les « valeurs à turban ». Les banquiers payaient les rédactions des journaux pour publier des nouvelles tout à fait rassurantes. Alors que l’économie et les finances tunisiennes étaient en plein marasme, l’hebdomadaire parisien la Semaine financière écrivait à propos de l’emprunt de 1865 : « Le Bey de Tunis est aujourd’hui sous le protectorat moral de la France, qui a intérêt à favoriser la prospérité du peuple tunisien puisque cette prospérité est une sécurité de plus pour l’Algérie » |15|.

Les escroqueries des banquiers Erlanger, Morpurgo-Oppenheim ne s’arrêtent pas là. Non contents d’endetter la Tunisie à des conditions léonines, ils sont intervenus activement pour que l’argent prêté soit utilisé pour des dépenses dont ils allaient pouvoir tirer profit. Deux exemples : ils ont convaincu le Bey d’acheter à un négociant marseillais, un certain Audibert, deux navires inutilisables au prix du neuf (250 000 Fr.). Selon l’inspecteur des Finances, Victor Villet, E. Erlanger qui s’était engagé à faire livrer 100 canons rayés nouveau modèle pour un million Fr. n’a en réalité fourni « que de vieux canons dont la culasse avait été doublée d’une sorte de manchon. La fraude était par trop grossière ; on sut bien vite que ces canons n’avaient coûté au fournisseur que 200 000 Fr environ » |16|. La liste des affaires de fournitures contenant des signes évidents d’escroquerie est longue. Par ailleurs, Erlanger obtint du Bey comme garantie de l’emprunt, la concession de la manufacture de draps de Tetourba.

Les dettes accumulées pendant la période 1863-1865 conduisent à la mise sous tutelle de la Tunisie

Les nouvelles dettes accumulées au cours des années 1863 – 1865 mirent la Tunisie à la merci de ses créanciers extérieurs ainsi que de la France. Il était tout simplement impossible à la Tunisie de réussir à rembourser les sommes qui étaient exigées d’elles. Les recettes exceptionnelles d’impôts suite à la répression de la fin 1864-début 1865 avaient permis de faire rentrer dans le trésor public une somme importante (30 millions de piastres, somme qui dépassait largement les revenus de l’État en année normale) qui fut engloutie rapidement par le paiement de la dette ainsi que de nouvelles dépenses somptuaires et contraires à l’intérêt des populations.

L’année 1867 fut très mauvaise en termes de production agricole. De plus, pour se procurer des revenus, le Bey faisait exporter des produits agricoles. Cela déboucha sur une disette dans plusieurs parties du pays et sur une épidémie de choléra, favorisée par l’état d’affaiblissement d’une partie de la population (écrasée par les impôts et affectée par la hausse du prix des aliments de base) et par l’absence de dépenses publiques au niveau sanitaire. On parle de 5 000 décès dans la capitale, dus à la famine principalement, et de 20 000 dans toute la Tunisie |17|.

Au niveau international, les banquiers étaient devenus subitement frileux et en tout cas ils exigeaient des rendements encore plus élevés que par le passé. En 1866, le Mexique avait infligé une défaite militaire cuisante au corps expéditionnaire français et, dans la foulée, avait répudié le paiement de la dette, considérée comme odieuse, à l’égard des banquiers français et des porteurs de bons mexicains (notamment ceux vendus à Paris par le banquier Erlanger en 1864 et en 1865). En conséquence le Bey et son premier ministre ne réussirent pas à obtenir la réalisation d’un nouveau grand emprunt à Paris ou ailleurs. Ils visaient un emprunt de 100 millions mais cela se termina par un fiasco. En effet, en février 1867, ils avaient signé un nouveau contrat avec le banquier Erlanger. Alors qu’Erlanger souhaitait vendre 200 000 obligations tunisiennes à Paris, après quelques semaines, il n’en avait vendu que 11 033. Il n’y avait plus d’engouement pour les valeurs tunisiennes à turban. Du coup, le Bey recourait à de « petits » emprunts à des taux usuraires auprès d’autres banquiers parisiens comme Alphonse Pinard |18|, directeur du Comptoir d’escompte de Paris qui organisa un emprunt de 9 millions Fr. à Paris en janvier 1867. Rothschild, contacté, ne voulait pas prêter à la Tunisie. Oppenheim et d’autres exigeaient des taux de l’ordre de 15 %.

À partir de 1867, le Bey suspend partiellement le paiement de la dette interne et externe. Cela amène A. Pinard, directeur du Comptoir d’Escompte de Paris, à poursuivre la Tunisie au tribunal civil de la Seine pour non-exécution des clauses de l’emprunt de 9 millions Fr. de janvier 1867. A. Pinard demande à être mis en possession notamment des revenus des douanes tunisiennes ainsi que des revenus tirés de la récolte d’olives. La sentence est rendue en août 1867 et A. Pinard perd le procès : la Régence de Tunis était un pays étranger et non soumis à la juridiction du tribunal.

Alphonse Pinard et d’autres banquiers utilisent une autre stratégie. Il forme un syndicat |19| de détenteurs de titres tunisiens dans lequel on retrouve les banquiers Bischoffsheim, Bamberger, Lévy-Crémieu, Edmond Adam, mais aussi Joseph Hollander, administrateur de la Banque des Pays-Bas, futur beau-père du fils Pinard. Ce syndicat se charge « d’aider » le gouvernement beylical à payer les coupons. Plus tard, en 1869-1870, il réussit à être représenté directement dans la commission internationale financière qui prend le contrôle des finances tunisiennes et obtient une victoire totale (voir plus loin).

Les dettes qui sont la conséquence des emprunts de la période 1863-1867 sont odieuses et auraient dû être répudiées

La dette contractée entre 1863 et 1867 est clairement une dette odieuse pour le peuple tunisien. Elle correspond à la lettre à la définition donnée en 1927 par Alexander Nahum Sack, professeur de droit à Paris et théoricien de la doctrine de la dette odieuse : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et les intérêts de l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’État entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir. » |20|

Il ajoute un peu plus loin : « On pourrait également ranger dans cette catégorie de dettes les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État ». Cela s’applique parfaitement au comportement du premier ministre Mustapha Khaznadar et aux autres dignitaires du régime beylical |21|.

Sack souligne également que les créanciers de telles dettes, lorsqu’ils ont prêté en connaissance de cause, « ont commis un acte hostile à l’égard du peuple ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d’un pouvoir despotique assume les dettes « odieuses », qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir ». Le banquier Émile Erlanger, le banquier Alphonse Pinard et leurs associés savaient parfaitement que les montants empruntés ne servaient pas l’intérêt général. De plus, ils étaient, comme nous l’avons montré, acteurs directs de l’escroquerie.

S’agissant de la politique d’émission de titres à haut risque sur le plan financier et odieux sur le plan juridique de la part du banquier E. Erlanger, il faut également rappeler qu’à la même époque, il a émis en 1864 et en 1865 des titres mexicains pour le compte de l’État fantoche mis en place par l’armée française au Mexique avec à sa tête Maximilien d’Autriche qui sera fusillé en juin 1867. En 1863, E. Erlanger a émis à Paris et à Londres un emprunt de 15 millions de dollars pour les États esclavagistes du Sud (les Confédérés) gagé sur le coton et lui permettant de faire un profit immédiat d’environ 4 millions de dollars |22|.

- Le démantèlement de l’empire Ottoman

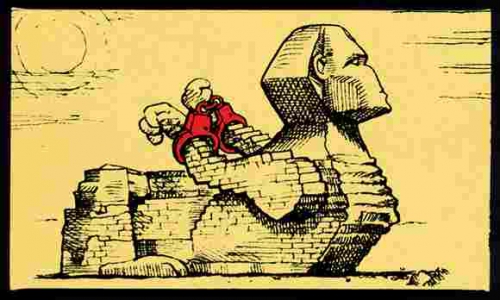

La France cherche le moment opportun pour prendre complètement le contrôle de la Tunisie

Depuis qu’ils se sont lancés dans la colonisation de l’Algérie dans les années 1830, les dirigeants français ont considéré que la France avait le droit d’étendre son domaine colonial à la Tunisie. Il fallait trouver le prétexte et le moment opportun. Il y avait aussi d’autres priorités tant sur le plan interne que sur le continent européen ou ailleurs dans le monde. Dans la région arabe, l’Égypte constituait la priorité pour des raisons géostratégiques : la possibilité d’avoir un accès direct à l’Asie par l’ouverture du canal de Suez entre la Méditerranée et la Mer rouge ; l’accès à l’Afrique noire par le Nil ; la proximité de l’Orient par voie terrestre ; le potentiel agricole de l’Égypte ; la concurrence entre la Grande Bretagne et la France : celle des deux puissances qui contrôlerait l’Égypte aurait un avantage stratégique sur l’autre. Napoléon l’avait compris et l’avait mis en pratique avec sa campagne d’Égypte en 1798.

La conquête de la Tunisie ne constituait pas une priorité, d’autant que la stabilisation de la domination française sur l’Algérie était coûteuse en raison de la résistance rencontrée. En France, le soutien populaire à une nouvelle entreprise coloniale n’était pas du tout assuré. Dans les années 1860, l’entreprise de conquête du Mexique tournait à la catastrophe. Comme mentionné plus haut, Louis-Napoléon Bonaparte a dû retirer les soldats français du sol mexicain en 1866 face à la contre-offensive victorieuse des forces progressistes mexicaines et il a dû affronter la répudiation des dettes réclamées par les banquiers français au Mexique (environ 60 millions de francs) |23|. Fin 1867, Napoléon III était également préoccupé par l’avancée des chemises rouges républicaines de Garibaldi qui menaçaient de prendre Rome, protégée de la France.

Néanmoins pour le consul en place à Tunis, représentant plénipotentiaire de la France auprès du Bey, la recherche de la mise sous tutelle ou de la conquête pure et simple de la Tunisie constitue une priorité et quasiment une obsession. Les faits et gestes des différents consuls qui se sont succédés à Tunis l’attestent. En pleine révolte de 1864, le Consul français, Charles Beauval, jouait sur deux tableaux : alors qu’officiellement la France soutenait le Bey, il négociait avec le principal leader de la révolte, Ali ben Ghedahem, au cas où il se déciderait à renverser le Bey. Il écrivait le 30 mai 1864, « Il sera digne de l’Empereur de réunir plus tard toutes les tribus de la Tunisie en une petite confédération arabe ». En septembre 1865, selon l’historien Jean Ganiage, « les affaires tunisiennes furent discutées en un conseil des ministres présidé par l’empereur. Consulté, le gouverneur de l’Algérie, le maréchal de Mac-Mahon, proposait d’envoyer un corps expéditionnaire jusqu’à Tunis et présentait un projet détaillé sur la marche et l’organisation de cette colonne. Mais ce plan dépassait de beaucoup les intentions du gouvernement » |24|. Deux ans plus tard, toujours selon J. Ganiage, « le consul de Botiliau ne voyait plus d’autre solution qu’une occupation de la Tunisie par la France, annexion définitive à l’Algérie ou occupation temporaire à titre de gage ».

Par ailleurs, les déclarations racistes ne manquaient pas dans la correspondance des représentants de la France en Tunisie comme en témoigne une lettre du 2 décembre 1867 du consul de Botiliau dans laquelle il dénonçait « les moeurs de la race arabe, son inaptitude au travail, ses habitudes de fausseté, de mensonge, de corruption… » |25|.

La Création de la Commission financière internationale en 1869

La proposition de création d’une commission internationale qui doit prendre le contrôle des finances de la Tunisie est mise par écrit dans ses grandes lignes par le ministre des affaires étrangères de la France, le marquis de Moustier en janvier 1868 : « Il semble donc que nos efforts doivent avoir avant tout pour objet d’assurer s’il se peut la bonne gestion des revenus donnés en gage par le gouvernement du Bey, et qu’en parvenant à établir un contrôle sérieux sur les produits du fisc aujourd’hui abandonnés à des mains inhabiles ou infidèles, nous aurions fait un grand pas vers le but que nous poursuivons. Dans le cas où l’application de ce principe serait admise, on pourrait en confier le soin à une commission qui aurait son siège à Tunis ».

En avril 1868, sous la dictée des représentants de la France, le Bey adopte un projet de décret de constitution de la Commission internationale financière. Et 15 mois plus tard, après que la France ait obtenu l’assentiment définitif de la Grande Bretagne et de l’Italie, le décret définitif est adopté par le Bey. Le texte du décret du 5 juillet 1869 constitue un véritable acte de soumission de la Tunisie aux créanciers (voir le texte complet en encadré). L’article 9 est particulièrement important car il indique très clairement que la commission percevra tous les revenus de l’État sans la moindre exception. Il ajoute qu’aucun emprunt ne pourra être réalisé sans son accord. L’article 3 précise, en termes diplomatiques il est vrai, que le représentant de la France est le personnage le plus important dans cette commission et est désigné par l’Empereur des Français. Le Bey ne fait en réalité que ratifier. C’est la commission qui établira le montant exact de la dette (art. 5). Du point de vue des banques créancières, c’est un point fondamental car la commission va restructurer la dette réclamée à la Tunisie et va déterminer s’il y a ou non une réduction de celle-ci. L’article 10 est également d’une importance fondamentale pour les banquiers de France car il prévoit que deux représentants directs de ceux-ci feront partie de la Commission. Effectivement quand celle-ci a été mise en place en novembre 1869, le syndicat des détenteurs de titres dirigé par le banquier parisien Alphonse Pinard y a obtenu un représentant de même que le banquier Erlanger |26|. Les créanciers anglais et italiens porteurs de titres de la dette interne y étaient également représentés.

La restructuration de la dette tunisienne en 1870

Une des tâches principales de la commission, la plus urgente, consiste à restructurer la dette. Victor Villet, l’inspecteur des finances désigné par la France s’y emploie. Comme nous l’avons dit c’est en principe le personnage principal de la commission. En décembre 1869, il propose à la commission de réduire de plus de moitié la dette évaluée au montant nominal de 121 millions de francs. Le dette réduite et restructurée devrait s’établir à 56 millions de francs |27|.

Les représentants des banquiers refusent la proposition de l’inspecteur des finances et obtiennent le soutien de leur gouvernement respectif en particulier l’approbation du gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, très lié à la haute finance de France. Aucune réduction de dette n’est accordée à la Tunisie. Au contraire, les banquiers obtiennent qu’elle soit portée à 125 millions de francs. C’est une victoire totale pour les banquiers représentés par les délégués d’Alphonse Pinard et d’Emile Erlanger. Alors qu’ils avaient racheté en bourse des titres de 1863 et de 1865 (qu’ils avaient émis pour le compte de la Tunisie) à 135 ou 150 Fr. après avoir spéculé à la baisse, ils obtiennent grâce à la restructuration de 1870 un échange de titres quasiment au prix de 500 Fr. Concrètement un ancien titre de 1863 ou de 1865 d’une valeur de 500 Fr. qu’ils ont racheté à 150 Fr. par exemple est échangé contre un nouveau titre de 500 Fr. Une véritable aubaine débouchant sur une nouvelle dette odieuse !

Comme l’écrit l’historien Nicolas Stoskopf, il s’agissait de serrer un peu plus le nœud de la corde que le Bey s’était lui-même passé autour du cou. Réalisant un bilan de l’action du banquier A. Pinard qui dirige le syndicat des détenteurs de titre, N. Stoskopf écrit : « Dès 1867, la banqueroute tunisienne permit de passer à l’étape suivante. Dans les négociations âpres et les manœuvres occultes qui s’ensuivirent, Pinard n’eut de cesse de réaliser les profits attendus, avec un parfait cynisme à l’égard des épargnants français comme du sort des Tunisiens, mais avec l’efficacité redoutable d’un financier hors pair qui lui permit in fine de récupérer, lors de l’unification de la dette tunisienne en 1870, treize millions pour les cinq qui avaient été engagés par le syndicat » |28|.

Les autorités tunisiennes étaient activement complices de ce pillage des ressources publiques. Le premier ministre Mustapha Khaznadar, d’autres dignitaires du régime, sans oublier les autres Tunisiens fortunés qui détenaient une très grande quantité de titres de la dette interne, ont pu faire d’énormes profits lors de la restructuration. Comme dans la grande majorité des pays, les classes dominantes locales sont solidaires des créanciers internationaux car elles tirent elles-mêmes une partie de leurs revenus du remboursement de la dette. C’était vrai au 19e siècle et c’est toujours le cas au 21e siècle.

Les succès des banquiers sur le dos du peuple tunisien

Les banquiers Alphonse Pinard et Émile Erlanger décident de se retirer de la Tunisie, ils ont été indemnisés et sont largement satisfaits. Émile Erlanger a réussi à construire un empire financier notamment grâce à ses opérations en Tunisie. Il met la main sur la banque Crédit mobilier de Paris et, quelques années plus tard, sur la fameuse agence de presse internationale Havas |29|. Alphonse Pinard, de son côté, poursuit ses activités en France et ailleurs dans le monde en contribuant à la création de la Société Générale (une des trois principales banques françaises aujourd’hui) ainsi qu’à une autre banque qui allait se transformer au cours du temps en BNP Paribas (la principale banque française actuelle).

Ce passage du Capital de Karl Marx publié en 1867 résume bien le rôle joué par la dette publique : « Le système de crédit public, c’est-à-dire des dettes publiques, dont Venise et Gênes avaient, au Moyen Age, posé les premiers jalons, envahit l’Europe définitivement pendant l’époque manufacturière. (...) La dette publique, en d’autres termes, l’aliénation de l’État, qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l’ère capitaliste. (...) La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l’accumulation primitive. (...) Avec les dettes publiques naquit un système de crédit international qui cache souvent une des sources de l’accumulation primitive chez tel ou tel peuple. » |30|

Il ajoutait : « Dès leur naissance, les grandes banques, affublées de titres nationaux, n’étaient que des associations de spéculateurs privés s’établissant à côté des gouvernements et, grâce aux privilèges qu’ils en obtenaient, à même de leur prêter l’argent du public. (…) La dette publique a donné le branle aux sociétés par actions, au commerce de toute sorte de papiers négociables, aux opérations aléatoires, à l’agiotage, en somme, aux jeux de bourse et à la bancocratie moderne. » |31|.

L’échec de la Commission internationale financière

Comme prévu à l’article 9 du décret de création de la commission internationale financière de juillet 1869, ses membres ont le contrôle sur les revenus de l’État. Cependant, la politique économique dictée par le remboursement de la dette débouche sur la stagnation économique car l’État ne réalise aucun investissement productif, ne fait pas de dépenses pour stimuler l’activité économique et écrase d’impôts les petits producteurs locaux, qu’ils soient ruraux ou urbains. En conséquence, les recettes fiscales ne suffisent pas à rembourser la dette de 125 millions de francs.

Les membres de la commission représentant les banquiers se retirent dès 1871 car ils ont obtenu satisfaction et n’ont plus de bénéfices à retirer des travaux de la commission, qui est confrontée à l’échec des politiques qu’elle dicte depuis 1869. L’échec est tel que le premier ministre Mustapha Khaznadar, qui occupe des postes gouvernementaux depuis 36 ans, est viré en 1873. Il est consigné à résidence car les détournements de fonds et la corruption dont il est responsable ont fini par avoir raison de lui sous pression de la France.

Khérédine, le remplaçant de Mustapha Khaznadar essaye d’entreprendre quelques réformes, mais sans succès et il est mis à l’écart en 1876 notamment parce qu’il ne favorisait pas suffisamment les intérêts des entreprises françaises. Khérédine souhaitait également obtenir une réduction des intérêts à verser sur la dette. C’en était trop.

La situation des artisans tunisiens est désastreuse car, suite aux accords de libre commerce, ils n’arrivent pas à faire face aux produits importés d’Europe. Les paysans vivotent. Aucune manufacture importante n’existe. Le réseau des chemins de fer ne dépasse pas quelques dizaines de kilomètres (Tunis – La Marsa et Tunis - La Goulette). Les rues de Tunis ne sont pas pavées et il n’y a pas de système d’égouts.

- Artillerie Beylicale

La France obtient le feu vert des autres grandes puissances pour s’emparer de la Tunisie

Lors du Congrès des Nations tenu à Berlin en juin 1878, tant l’Allemagne que l’Angleterre font savoir à la France qu’elle peut disposer de la Tunisie comme elle l’entend.

L’Allemagne du chancelier Otto von Bismarck qui a infligé une défaite cuisante à la France en 1870-1871 (elle a fait prisonnier Louis Napoléon Bonaparte à Sedan, a pris l’Alsace-Lorraine et obtenu des réparations) considère qu’il faut un cadeau de consolation pour les nouveaux dirigeants français (le Second Empire a été remplacé en 1870 par la Troisième République |32|). La Tunisie ne présente aucun attrait pour l’Allemagne. Bismarck considère que si la France se concentre sur la conquête de la Tunisie avec son accord, elle sera moins revendicative en ce qui concerne la récupération de l’Alsace-Lorraine. L’Angleterre, qui donne la priorité en Méditerranée à la partie orientale (Chypre, Egypte, Syrie,…), voit aussi d’un bon œil que la France soit occupée par l’accaparement de la Tunisie. Lord Salisbury, le représentant de l’Angleterre déclare à son homologue français : « Prenez Tunis, si vous voulez, l’Angleterre ne s’y opposera pas et respectera vos décisions. D’ailleurs, vous ne pouvez pas laisser Carthage aux mains des barbares » |33|. Le ministre français de l’Intérieur écrit de son côté : « M. de Bismarck nous fit entendre que nous pourrions nous emparer de la Tunisie sans qu’il eût rien à redire… » |34|. Le gouvernement français en discute longuement mais ne se résout pas à passer à l’action car il a d’autres priorités. Pendant ce temps, le Consul français à Tunis cherche des occasions de provoquer un faux pas du Bey qui pourrait justifier une intervention militaire française |35|.

Finalement, le passage à l’acte se déroule en 1881 quand une majorité se dégage dans le gouvernement français pour conquérir la Tunisie. Le prétexte : les « exactions » de la tribu des Kroumirs (voir plus loin).

Les banquiers informés des intentions du gouvernement rachètent à bas prix massivement à la bourse de Paris les titres de la dette tunisienne qui se vendaient à 330 Fr. en janvier 1881. A la veille de l’intervention française, ils valaient 487 Fr. (pour une valeur nominale de 500 Fr.), un montant qu’ils n’avaient jamais atteint auparavant. Le raisonnement des banquiers et d’autres financiers est simple : si la France prend le contrôle de la Tunisie, elle restructurera la dette une nouvelle fois et indemnisera les créanciers. Ils n’ont pas eu tort : la restructuration de la dette a lieu en 1884, pendant le second mandat de Jules Ferry et le Trésor public a été mis à contribution pour satisfaire les banquiers.

L’agence Havas qui appartient au banquier Erlanger depuis 1879 participe à une campagne médiatique en faveur de l’intervention française.

L’invasion de 1881

La France n’attend donc qu’une occasion favorable pour mettre à exécution cet accord. La difficulté, pour Jules Ferry, président du Conseil, est que cela signifie une intervention militaire, et qu’il faut donc convaincre la Chambre des députés.

Comme indiqué plus haut, la diplomatie française n’a de cesse de provoquer un incident ou de trouver une occasion qui justifie une intervention de la France. Théodore Roustan, le consul de France, était à la manœuvre. En mai 1880, il écrivait au baron de Courcel fort influent dans la diplomatie française (il sera ambassadeur à Berlin à partir de 1881 et participe à la conférence de 1884-1885 sur le partage colonial de l’Afrique) |36| : « Nous devons attendre et préparer nos motifs d’agir avant nos moyens d’actions. La sottise du gouvernement tunisien nous y aidera ». Le conflit entre la tribu algérienne des Ouled Nahd et les Kroumirs tunisiens donnera l’occasion de lancer une intervention militaire française de grande ampleur. Vers la fin février 1881, à la suite de nombreux différends entre deux tribus, les Ouled Nahd « algériens » attaquent le campement des Kroumirs « tunisiens ». Cinq Ouled Nahd et trois Kroumirs sont tués.

Le Consul français exulte : « Nous ne saurions trouver une meilleure occasion pour agir ici et pour agir seuls, car c’est une question dans laquelle les autres puissances n’ont rien à voir ». Pour venger leurs morts, les 30 et 31 mars, 400 à 500 membres de la tribu nomade des Kroumirs attaquent à deux reprises la tribu des Ouled Nahed en territoire algérien mais se voient repoussés par les troupes françaises ; les combats font six morts parmi les soldats français |37|.

Jules Ferry obtient un crédit du Parlement pour « rétablir l’ordre ». Voici comment Jules Ferry présente, de manière parfaitement hypocrite et mensongère, la demande de crédit de guerre le 11 avril 1881 à l’Assemblée nationale : « Nous allons en Tunisie pour châtier les méfaits que vous connaissez ; nous y allons en même temps pour prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en empêcher le renouvellement. Le Gouvernement de la République ne cherche pas de conquêtes, il n’en a pas besoin (vifs applaudissements à gauche et au centre) ; mais il a reçu en dépôt des gouvernements qui l’ont précédé cette magnifique possession algérienne que la France a glorifiée de son sang et fécondée de ses trésors. Il ira dans la répression militaire qui commence, jusqu’au point où il faut qu’il aille pour mettre à l’abri, d’une façon sérieuse et durable la sécurité et l’avenir de cette France africaine (Nouveaux applaudissements) » |38|.

24 000 soldats sont envoyés contre les Kroumirs.

Le traité du Bardo est validé, à une écrasante majorité, par la Chambre des députés française. Un seul député vote contre, le courageux socialiste Alfred Talandier |39|. Ce traité du 12 mai 1881 est signé entre le Bey de Tunis et le gouvernement français (voir en encadré le texte du traité du Bardo). Il instaure un protectorat français en Tunisie. De peur de se voir détrôner par les Français qui tenaient en réserve son frère Taïeb, le Bey se soumet et confie, au « résident général de France », tous ses pouvoirs dans les domaines des affaires étrangères, de la défense du territoire et de la réforme de l’administration.

Il faut souligner que quelques mois plus tard, la France sous la conduite de Ferry renforce son action militaire en Indochine pour étendre son domaine colonial. Pendant l’été 1881, Ferry fait voter à l’assemblée nationale des crédits pour une offensive militaire dans le Tonkin |40|. La France utilise là aussi un prétexte pour justifier ses manœuvres coloniales.

L’armée française occupe Tunis en octobre 1881 et s’empare de la ville sainte de Kairouan à la fin du même mois |41|.

Devant la résistance de la population et en particulier des tribus tunisiennes qui entrent en rébellion |42|, l’intervention militaire de la France s’accroît. Le corps expéditionnaire français est porté à 50 000 soldats. La France, par la convention de La Marsa de juin 1883, dépouille le Bey du reste de son autorité et institue une administration directe de la France sur le pays (voir en encadré le texte de la Convention de La Marsa).

Il faut souligner que tant le traité du Bardo (1881) que la convention de la Marsa (1883) contiennent des dispositions très claires en ce qui concerne la dette comme outil de soumission et de spoliation. L’article 7 du traité du Bardo décrète que : « Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d’un commun accord, les bases d’une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie. ». L’article 2 de la Convention de la Marsa précise : « Le Gouvernement français garantira, à l’époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par Son Altesse le Bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s’élevant à la somme de 125 millions de francs et de la dette flottante jusqu’à concurrence d’un maximum de 17.550.000 francs. Son Altesse le Bey s’interdit de contracter, à l’avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l’autorisation du Gouvernement français. »

Conclusion

Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, après cette analyse de l’irruption de la dette en Tunisie pendant la deuxième moitié du 19e siècle, qu’elle était de nature odieuse et qu’elle a facilité la mainmise coloniale sur le pays.

Par la suite, elle n’a cessé d’être un outil important de domination et de pillage des ressources naturelles et humaines de la Tunisie, et par là même une des causes essentielles de son « arriération » et de sa marginalisation.

Se fondant sur ce constat, le peuple tunisien est en droit de réclamer des réparations à la France, qui devrait mettre à contribution les banques (par exemple BNP Paribas et Société générale) et les entreprises françaises qui ont profité de la dette pour spolier le peuple tunisien.

Par ailleurs, les enseignements qu’on peut tirer de cette analyse sont d’un grand intérêt pour la compréhension de la situation de la Tunisie contemporaine.

À l’image de la dette contractée entre 1863 et 1867, celle contractée sous le régime de Ben Ali, entre 1987 et 2010 est largement odieuse, et les institutions financières internationales et les créanciers du Nord (au premier rang desquels figure la France) le savent parfaitement, comme en témoignent des résolutions du Sénat belge (juillet 2011) et du Parlement européen (mai 2012).

Les politiques économiques et sociales mises en œuvre par le pouvoir beylical au 19e siècle pour rembourser sa dette sont étonnamment similaires à celles fixées par les conditionnalités du FMI depuis son plan de restructuration en 1986 |43|.

En 1864, l’augmentation de la mejba conduisit à une révolte populaire importante. En décembre 2010, c’est l’abandon des politiques sociales à cause de la charge de la dette qui conduit à la révolution. Alors qu’en 1864, la France dépêcha des navires de guerre pour faire face à la révolte, en janvier 2011 elle propose au régime de Ben Ali son aide matérielle afin de maintenir l’ordre, par la voix de la ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie.

Enfin, là où les créanciers internationaux profitèrent de la situation au 19e siècle pour instaurer des accords de libre commerce, la libéralisation des échanges imposée à la Tunisie par l’Union européenne depuis 1995 pour les produits manufacturiers, et qui est en train d’être étendue aux produits de l’agriculture et de la pêche, aux services et aux marchés publics (Accord de libre-échange complet et élargie - ALECA) conduit aux mêmes effets désastreux pour la société tunisienne.

Le renversement du dictateur Ben Ali en 2011 n’a pas mis fin au système dette. Au contraire, les gouvernements successifs, sous la pression des créanciers, ne cessent de pousser la Tunisie dans plus d’endettement.

Dans le même temps, la lutte s’organise et s’intensifie contre la dette. Un projet de loi portant sur l’audit de la dette publique extérieure et intérieure, depuis juillet 1986, sera déposé au cours du mois de juin 2016 à l’Assemblée des Représentants du Peuple par une quarantaine de députés (sur un total de 217).

La Tunisie n’a pas d’autre choix, pour sortir de l’impasse de la domination et du sous-développement, que de rompre les chaînes du système de la dette. 31 mai par Eric Toussaint

http://cadtm.org/La-dette-l-arme-qui-a-permis-a-la