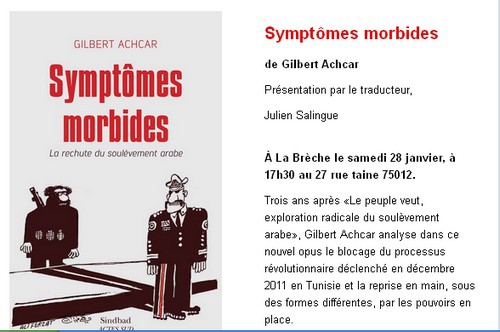

Livre - Page 2

-

Julien Salingue (La Brèche)

-

Le sacrifice de Palmyre (Souria Houria)

Une enquête inédite au coeur de l'horreur syrienneLa conquête de Palmyre par l'Etat Islamique, en mai 2015, a bouleversé le monde entier. Aucune des exactions du régime, ni les 250 000 morts, ni les armes chimiques, n'avait provoqué une indignation aussi unanime. Pour Bachar-Al-Assad, pour Daech et pour la coalition, les blanches colonnades de Palmyre ont constitué un formidable outil de propagande.Mais que s’est-il vraiment passé à Palmyre ?A partir des témoignages d’habitants réfugiés à la frontière turque, de trafiquants d’antiquités, de soldats et d’officiers, recoupés par des centaines de documents et d’interviews d’experts, cette enquête révèle les dessous de la plus belle prise médiatique de l’Etat Islamique. Elle montre comment les troupes du régime se sont retirées brutalement tandis que la coalition, et d’abord le Département d'Etat américain, dont les satellites sont braqués sur la ville, se gardait d’intervenir.Elle prouve que le gouvernement syrien avait organisé l'évacuation des officiers, des pièces archéologiques, des prisonniers politiques et même de la banque avant l'arrivée des jihadistes, tout en déclarant la situation «sous contrôle». On y voit les représentants du régime empêcher des milliers de civils de quitter la ville alors que les drapeaux noirs sont à sa porte. On y découvre le vrai drame de la décapitation de l'archéologue Khaled Al-As'sad, âme de Palmyre unanimement respecté, puis le quotidien des habitants sous le Califat et les parcours des rescapés de Palmyre.

Une enquête inédite au coeur de l'horreur syrienneLa conquête de Palmyre par l'Etat Islamique, en mai 2015, a bouleversé le monde entier. Aucune des exactions du régime, ni les 250 000 morts, ni les armes chimiques, n'avait provoqué une indignation aussi unanime. Pour Bachar-Al-Assad, pour Daech et pour la coalition, les blanches colonnades de Palmyre ont constitué un formidable outil de propagande.Mais que s’est-il vraiment passé à Palmyre ?A partir des témoignages d’habitants réfugiés à la frontière turque, de trafiquants d’antiquités, de soldats et d’officiers, recoupés par des centaines de documents et d’interviews d’experts, cette enquête révèle les dessous de la plus belle prise médiatique de l’Etat Islamique. Elle montre comment les troupes du régime se sont retirées brutalement tandis que la coalition, et d’abord le Département d'Etat américain, dont les satellites sont braqués sur la ville, se gardait d’intervenir.Elle prouve que le gouvernement syrien avait organisé l'évacuation des officiers, des pièces archéologiques, des prisonniers politiques et même de la banque avant l'arrivée des jihadistes, tout en déclarant la situation «sous contrôle». On y voit les représentants du régime empêcher des milliers de civils de quitter la ville alors que les drapeaux noirs sont à sa porte. On y découvre le vrai drame de la décapitation de l'archéologue Khaled Al-As'sad, âme de Palmyre unanimement respecté, puis le quotidien des habitants sous le Califat et les parcours des rescapés de Palmyre.

Un an après les faits, ce document exceptionnel montre l’autre visage de la ville mythique, fleuron de l’Antiquité mais aussi carrefour économique, géostratégique et enjeu névralgique du conflit en Syrie et alentour. Gaz, antiquités, hommes : après les tractations initiales, certains réseaux de communication entre la ville et l’extérieur demeurent actifs, reflétant tragiquement une guerre dans laquelle les ennemis apparents, sur le terrain ou hors des frontières, cohabitent autant qu’ils se combattent.Leila Minano

-

Le Hamas aujourd’hui (Les Clefs du MO)

Leila Seurat est docteur en science politique (Sciences Po Paris) et chercheur associée au CERI (Centre de Recherches Internationales).

Quelles sont les origines du Hamas ?

Le Hamas puise ses racines du début du 20è siècle. Il constitue la branche palestinienne des Frères musulmans. On retient souvent la date de 1947 pour souligner l’implication des Frères musulmans dans la première guerre israélo-arabe mais les relations entre les Frères et la Palestine lui préexistent : Abd al-Rahman al-Sa’ati, le frère de Hassan al-Banna, fondateur et théoricien du mouvement, avait réalisé un voyage en Palestine à la fin des années 1930 pour rencontrer le Grand Mufti de Jérusalem Amin al-Husseini. En 1945 s’ouvre la première antenne des Frères dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem et dès 1947, ils disposent d’au moins vingt-cinq branches en Palestine.

Durant la première guerre israélo-arabe, les Frères musulmans combattent aux côtés des forces nationalistes.

Malgré les accusations qu’ils essuient souvent, accusés de ne pas être des « nationalistes » de la première heure et de s’être retirés de la lutte armée dès 1948, il faut noter que, jusqu’en 1967, certains Frères musulmans participeront à des actions armées ponctuelles et limitées contre les forces d’occupation dans la Vallée du Jourdain. Ils se retireront par la suite provisoirement du combat nationaliste pour se concentrer, autour du cheikh Yassine et de son organisation la Société Islamique, sur un programme d’islamisation de la société. Cet attentisme sera d’ailleurs l’un des plus vifs reproches formulés par le Fatah à l’encontre du Hamas.

Ce n’est qu’au moment de l’irruption de la première intifada en décembre 1987, que les Frères musulmans palestiniens décident de quitter cette posture attentiste pour participer au soulèvement.

C’est lors de la fameuse réunion de la Société Islamique dans la résidence du cheikh Yassine que sera consacré l’acte de naissance du « Hamas », acronyme de Mouvement de la Résistance Islamique. Rendue publique au mois d’août 1988, la charte précise la filiation du Hamas avec l’association des Frères musulmans.

Il existe des rumeurs, bien évidemment fausses, selon lesquelles le Hamas serait une pure création israélienne. Alors qu’elle occupait la Cisjordanie et la bande de Gaza depuis la guerre des Six Jours en 1967, Israël avait en effet favorisé les activités caritatives des Frères musulmans en leur octroyant les licences. Toutefois, cette aide ponctuelle doit être considérée comme une simple tactique pour faire contrepoids à l’OLP – tactique politique bien connue, qui consiste à tenter de « diviser pour mieux régner ».

Le Hamas a été inscrit sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne jusqu’en décembre 2014. Quelle est l’image du Hamas aujourd’hui ? Comment est perçu le référent religieux ?

Mon livre Le Hamas et le monde (1), montre qu’il n’existe pas de dichotomie entre les intérêts politiques d’un mouvement et son idéologie. Avec le déclenchement des « Printemps arabes », émerge un nouveau discours de la part des dirigeants du mouvement qui place le Hamas au cœur des soulèvements populaires de la région. Le Hamas, par son exemplarité, aurait joué une rôle de précurseur dans le déclenchement des ces révoltes.

Les détracteurs du Hamas se réfèrent souvent à sa Charte pour lui contester toute légitimité.

Le texte présente en effet une lecture idéologique du conflit avec Israël au sein duquel la Palestine doit être défendue contre toute usurpation étrangère ; il contient également des références antisémites, proches de celles du protocole des sages de Sion. L’image violente communément associée au Hamas vient notamment de là. Cependant, réduire le Hamas à sa Charte serait oublier que, dès le milieu des années 1990, certains textes et documents officiels signés par le Hamas s’articulent autour des principales normes internationales en présentant le conflit avec Israël comme un combat légitime contre une force d’occupation et insistant sur la légalité de certaines résolutions onusiennes.

La question de la pertinence de la Charte se pose au sein des rangs du mouvement : certains considèrent qu’un tel manifeste, rédigé dans l’urgence, ne devrait plus constituer une référence et que la référence officielle du Hamas est désormais le document des prisonniers reconnaissant la validité des frontières de 1967 signé en juin 2006. D’autres pourtant continuent de se réclamer de la Charte, indissociable de l’identité même du Hamas : reconnaître la « caducité » de la Charte, comme l’avait fait Yasser Arafat en 1989 augmenterait le risque d’une assimilation à l’OLP.

Quelle est la nature des liens entre le Hamas et l’Iran ?

L’alliance entre le Hamas et l’Iran remonte au début des années 1990. Elle s’explique d’une part par la Première guerre du Golfe et la prise de position de Yasser Arafat en faveur du Président irakien Saddam Hussein ; d’autre part par l’ouverture de pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens au sommet de Madrid puis d’Oslo. Ces deux événements poussent la République islamique à rompre ses relations avec l’OLP. Pour l’Iran, le Hamas apparaît comme un meilleur candidat pour réaliser ses objectifs à l’échelle régionale : se présenter comme le défenseur de la cause palestinienne et renforcer son statut et son rôle parmi les « masses arabes ». L’alliance stratégique entre l’Iran et le Hamas se noue ainsi au moment de l’expulsion des membres du Hamas au Liban Sud à Marj al-Zouhour en 1992. À cette occasion, le Hamas renforce également ses liens avec le Hezbollah libanais lui aussi chiite.

Idéologiquement cependant, le Hamas étant issu d’une branche des Frères musulmans, cette alliance se révèle rapidement problématique. Dès 1989, le cheikh Yassine avait ainsi déclaré : « les musulmans sont sunnites et pas chiites », remettant ainsi en cause la légitimité des accords en cours. En 1992, le Hamas nomme le camp de Marj al-Zouhour au Sud Liban le camp « Ibn Taymiyya » (théologien du XIIIe siècle à l’origine du salafisme). En choisissant cette figure religieuse, le mouvement faisait donc le choix de mettre en avant sa spécificité doctrinale, au détriment d’une union « arabe » ou « islamique ». Une stratégie qui sera rapidement remise en cause, dès lors que le Hamas prend conscience des avantages que comporte l’alliance avec l’Iran. L’islam est alors présenté comme facteur de communion, qui a permis de redéfinir l’alliance avec la République islamique chiite sous une forme islamique.

En quoi les « printemps arabes » et la guerre civile en Syrie ont pu affecter les positions du Hamas ?

Après son départ de Jordanie en 2000, le leadership extérieur du Hamas, mené par Khaled Mechaal, s’était installé à Damas. Il entretenait d’excellentes relations avec le régime syrien, l’Iran et le Hezbollah réunis autour d’un axe communément appelé le « front du refus ». Le déclenchement du soulèvement populaire en Syrie a provoqué de nombreuses ruptures. Les guerres qui ont lieu aujourd’hui au Moyen-Orient s’enlisent dans une opposition confessionnelle chiite-sunnite. L’axe chiite (Iran, Syrie, Hezbollah) qui soutenait financièrement le Hamas est mis à mal, d’autant plus que des militants du Hamas ont participé à la lutte contre Bachar al-Assad. Le Hamas se trouve face à un dilemme crucial : se taire, et prendre le risque d’être accusé de soutenir Bachar al-Assad, ou exprimer des espoirs de liberté et de justice, mais en se faisant l’adversaire du régime. Après quelques tergiversations, il quitte Damas en février 2012.

Cette rupture avec le régime syrien pose de grandes difficultés au mouvement, qui tente d’abord d’installer les nouveaux bureaux au Caire. Mais face au renversement de Mohamed Morsi en 2013, Doha est apparu plus stable, et c’est au Qatar que le Bureau politique s’est finalement reconstitué. Mais cette réorientation de politique étrangère par Mechaal fut très mal perçue par l’Iran. Mechaal n’a pas hésité à apparaître en public aux côté du Cheikh Youssef al-Qardawi, qui accusait en juin 2013 dans un discours à la grande mosquée de Doha l’Iran et le Hezbollah de faire le jeu des sionistes. Dans un communiqué, Mechaal lui-même demandait solennellement le retrait de l’Iran en Syrie. Par ailleurs, le Qatar a engagé un rapprochement avec l’Arabie saoudite, de moins en moins virulente à l’égard des Frères musulmans. Cela participe d’une recomposition des alliances qui a tout pour déplaire à l’Iran, qui n’a cependant pas rompu ses relations avec les dirigeants du Hamas à Gaza : Mechaal est devenu persona non grata à Téhéran et c’est à lui spécifiquement que les réponses iraniennes s’adressent. Depuis cette « crise », les relations entre le Hamas et l’Iran semblent s’être apaisées.

Que peut-on attendre des prochaines élections internes du mouvement ?

Le Hamas a été mis en difficulté par l’évolution du contexte régional qui s’est révélé loin de ses pronostics et de ses attentes. En Égypte, dès juillet 2013 le maréchal Sissi a déposé le candidat élu Mohamed Morsi ; en Syrie, le régime d’Assad s’est maintenu et les rebelles ont perdu du terrain ; la Turquie quant à elle a opéré un rapprochement avec Israël. Malgré ces difficultés, le Hamas demeure un acteur incontournable tant sur le plan intérieur que régional.

Lors des dernières élections estudiantines qui ont eu lieu au mois de mai dernier, le Hamas a obtenu un score supérieur à celui de son rival nationaliste.

La récente annulation des élections municipales pourrait également être le signe d’une mise en difficulté du Fatah. Sur le plan régional, les pays arabes a priori intransigeants vis-à-vis du Hamas comme l’Égypte ne peuvent pas complètement ignorer l’autorité que le mouvement exerce de facto à Gaza. Par l’intermédiaire de Mohamed Dahlan dont les ambitions politiques sont désormais connues de tous, le Hamas peut renouer avec les autorités égyptiennes pour essayer d’obtenir l’ouverture du passage de Rafah. Le Qatar reste également un allié important pour le Hamas, jouant un rôle dans les tentatives de réconciliation palestinienne et accueillant le président de son bureau politique Khaled Mechaal. Celui-ci a déclaré ne pas être candidat à sa réélection dans les prochaines élections internes du mouvement et le renouvèlement de son bureau politique. Alors qu’il apparaissait pour beaucoup comme le successeur naturel de Mechaal, Ismaël Haniyeh a récemment annoncé son retour dans la bande de Gaza. Alors qu’il se trouvait à Doha depuis plusieurs semaines, ce retour en Palestine pourrait préfigurer d’un recentrement sur un autre candidat cette fois issu de la diaspora, Moussa Abu Marzouq.

Entretien avec Leila Seurat

05/12/2016Propos recueillis par Mathilde Rouxel, à Beyrouth

(1) Leila Seurat, Le Hamas et le monde, Préface de Bertrand Badie, Paris, CNRS Editons, octobre 2015.

http://www.lesclesdumoyenorient.com/

Dernières actualités

-

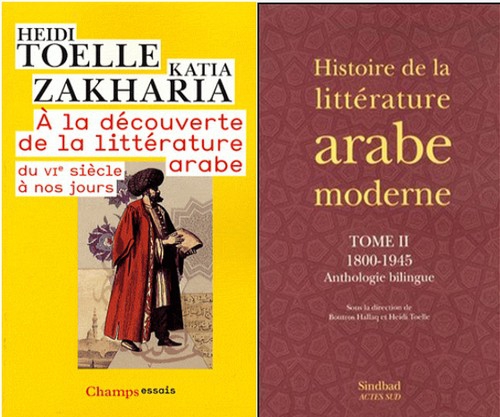

Farouk Mardam-Bey : "La traduction littéraire de l'arabe au français est plus importante que jamais" (Le Point)

INTERVIEW. De l'aveu du directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud, il est urgent de prendre des risques pour imposer un plus grand nombre d'écrivains arabes afin de conquérir le public francophone.Propos recueillis par Heluin Anaïs

INTERVIEW. De l'aveu du directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud, il est urgent de prendre des risques pour imposer un plus grand nombre d'écrivains arabes afin de conquérir le public francophone.Propos recueillis par Heluin AnaïsLes auteurs arabophones ne sont pour l'instant qu'une poignée, malgré le succès de nombreuses oeuvres de la littérature arabe. Et, plus récemment, de romans tels que L'Immeuble Yacoubian (2002) de l'Égyptien Alaa El Aswany et Taxi (2009) de Khaled Al Khamissi. Farouk Mardam-Bey* espère pourtant voir émerger dans l'édition un renouveau allant au-delà des freins économiques culturels, politiques et symboliques actuels. Il s'est confié au Point Afrique.

Le Point Afrique : À la rentrée littéraire, plusieurs romans arabes francophones sont attendus. Beaux Rivages de Nina Bouraoui, Chanson douce de Leïla Slimani, Dieu n'habite pas La Havane de Yasmina Khadra, Ce vain combat que tu livres au monde de Fouad Laroui... Les traductions de l'arabe au français sont beaucoup plus rares. Avec Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville du Syrien Khaled Khalifa que vous publiez dans votre collection, on ne trouve dans cette catégorie que Le Messie du Darfour du Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin. Rareté habituelle ou propre à cette rentrée ?

Farouk Mardam-Bey : Très peu d'éditeurs français s'intéressent à la littérature arabophone. Hormis Actes Sud avec la collection Sindbad, fondée en 1995 pour poursuivre le travail mené par Pierre Bernard avec ses éditions du même nom, seul Le Seuil a créé en 2012 la collection Cadre vert pour la fiction contemporaine traduite de l'arabe. Confiée au très bon arabisant Emmanuel Varlet, elle publie trois à quatre titres par an. Depuis la traduction par Gaston Wiet et Jean Lecerf du Livre des jours de Taha Hussein en 1947, dont André Gide a écrit la préface, Gallimard fait en moyenne traduire un roman par an. Idem pour Jean-Claude Lattès, qui a pourtant publié la trilogie de l'Égyptien Naguib Mahfouz, Prix Nobel de littérature en 1988. Au total, on arrive péniblement à une dizaine de titres par an.

À la suite de ce prix Nobel et du succès du poète palestinien Mahmoud Darwich, on aurait pu s'attendre à un engouement de la part des éditeurs et du public français. Ce ne fut pas le cas...

Les modes littéraires échappent à toute logique. Ces dix dernières années, le succès de quelques romans traduits de l'arabe aurait lui aussi pu susciter un large intérêt public et éditorial. Chez Actes Sud, il y a eu L'Immeuble Yacoubian (2002) de l'Égyptien Alaa El Aswany, vendu à plus de 300 000 exemplaires, et Taxi (2009) de Khaled Al Khamissi. Des phénomènes. Mais ces succès sont restés ponctuels. De même pour d'autres de nos auteurs dont un roman a dépassé le seuil des 10 000 exemplaires. Les Années de Zeth (2003) de Sonallah Ibrahim (1993) ou La Porte du soleil (2003) d'Elias Khoury par exemple. L'enthousiasme du public porte plus rarement sur un auteur que sur un titre.

Le monde arabe est aujourd'hui au premier plan de l'actualité internationale. Quel effet cela a-t-il sur le marché littéraire ?

Un ami connaisseur en marketing m'a conseillé récemment d'éviter le mot « islam » sur la couverture d'un livre consacré à ce sujet. Je crois qu'il a raison. Si les littératures arabes ont toujours eu du mal à trouver leur place en France, il me semble que c'est plus difficile encore aujourd'hui, du fait de la saturation du paysage médiatique. Il est en effet si difficile de faire le tri entre le bon et le mauvais que le public a tendance à se détourner de la littérature et surtout des essais qui portent sur ces pays. Depuis deux ou trois ans, on observe toutefois une stabilité dans la vente des œuvres traduites de l'arabe. Mais j'estime que ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui plus que jamais, la traduction d'oeuvres littéraires de l'arabe au français est importante. Davantage qu'un essai politique ou un article, un bon roman nous permet de pénétrer en profondeur dans les sociétés arabes. Dans leur quotidien complexe.

Dans un article, le maître de conférences en langue et littératures arabes à l'université de Provence Richard Jacquemond affirme que « les flux de traduction de l'arabe et vers l'arabe sont marqués par une logique relationnelle Nord-Sud ». Qu'en pensez-vous ?

Le manque de traductions ne concerne pas que les littératures arabes. Loin de là. Toutes les langues dites « rares » souffrent du même problème. La littérature indienne par exemple, qu'elle soit écrite en anglais ou dans des langues d'Inde et du Pakistan, est encore moins traduite en français que les littératures arabes, alors que le continent indien est trois fois plus grand que le monde arabe. Depuis un an et demi, on observe de plus un affaissement de la vente de littérature traduite. Or, le coût de la traduction est très élevé. Pour un roman de 400 pages, il faut en effet compter entre 8 000 et 9000 euros. Les aides du Centre national du livre (CNL) ne dépassant pas les 50 %, un éditeur ne peut supporter la charge qu'en vendant au minimum 5 000 exemplaires. Ce qui limite forcément les prises de risque.

Comment se situe la France par rapport au reste de l'Europe en matière de traduction de littérature contemporaine arabe ?

Dans le cadre du premier état des lieux de la traduction en Méditerranée réalisé en 2010 par l'association Transeuropéennes en partenariat avec la Fondation Anna Lindh (Traduire en Méditerranée), Emmanuel Varlet a établi que seulement 0,6 % des traductions d'oeuvres étrangères vers le français sont des traductions de l'arabe. Malgré ce faible chiffre, la France est le premier pays européen en la matière. Avant même la Turquie et l'Espagne. Étonnant aussi : avant l'Iran.

Dans les œuvres littéraires traduites de l'arabe, on a longtemps observé une domination du Machrek sur le Maghreb. Est-ce toujours le cas ?

Pour la plupart des éditeurs français, en général peu connaisseurs de ces champs littéraires, les littératures maghrébines se résument en effet aux productions francophones. Or, si ces dernières ont en effet longtemps été dominantes en Algérie et au Maroc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En Tunisie, l'arabe a toujours été la première langue d'écriture. Il faut que les visions évoluent...

Autre tendance historique de la traduction de l'arabe vers le français : l'opposition entre une école de traduction « orientalisante » et « francisante ». Qu'en est-il aujourd'hui ?

L'école francisante a largement pris le dessus, et c'est une bonne chose. Si certains textes classiques méritent une traduction très proche de l'original, ce n'est, selon moi, pas le cas de la littérature contemporaine, qui pour être appréciée par un lectorat étranger a souvent besoin d'être adaptée. D'autant plus que les éditeurs arabes n'interviennent presque jamais sur les textes, qui nous arrivent donc souvent avec des fautes ou des maladresses. La nouvelle génération de traducteurs fait très bien ce travail. La plupart ont fait des études d'arabe et ont vécu dans un pays arabe. Ils sont donc familiers de la langue parlée, et pas seulement de l'arabe littéraire, ce qui n'était pas le cas des anciens orientalistes. Le problème, c'est que ces jeunes traducteurs peinent à trouver du travail.

Publié le - Modifié le | Le Point Afrique

* Né à Damas, Farouk Mardam-Bey a travaillé comme conseiller culturel à l'Institut du monde arabe. Il dirige la collection Sindbad chez Actes Sud. Il vit en France depuis 1965.

-

Le défunt poète national palestinien va continuer à hanter Israël (Ujfp)

Mahmoud Darwish insiste pour mentionner ce que les Israéliens ne veulent pas reconnaître : Un grand péché a été commis ici lorsque l’État d’Israël a été fondé en 1948.

Le spectre du poète national palestinien Mahmoud Darwish ne nous quittera jamais. Périodiquement, une chasse aux sorcières éclatera sur sa poésie, en remuant les émotions et agaçant les Israéliens jusqu’à ce qu’ils le comparent à Hitler. Cela s’atténue mais cela revient à nouveau plus tard. Il n’y a pas moyen d’y échapper. Aucun des fantômes de la guerre d’indépendance de 1948 nous laissera jusqu’à ce que nous reconnaissions notre culpabilité, admettions le péché et en assumions la responsabilité en présentant des excuses, en versant des indemnités et, surtout, jusqu’à ce que nous changions nous-mêmes. Sans cela, les fantômes continueront à nous tourmenter et ne nous donnerons pas de repos.

Le plus récent scandale de Darwish, qui a été attisé par deux ministres ignorants – la ministre de la Culture et des Sports Miri Regev et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, dont il est douteux qu’ils aient jamais lu un poème de Darwish – est un autre maillon de la chaîne. Malgré leur ignorance, ces deux-là savaient qui attaquer. Ils savaient que, plus que toute autre personnage, Darwish frappe le nerf le plus sensible de la société israélienne et rend les Israéliens fous à chaque fois. Ils essayent toujours de le dissimuler par n’importe quel moyen – cachant, niant, mentant et réprimant – mais toujours sans succès.

Darwish touche au péché originel, ce qui fait de lui un Hitler.

Il expose la plaie béante, ce qui le place en dehors des limites. Si les Israéliens étaient convaincus qu’il n’y avait eu aucun péché, ni aucune plaie ouverte, ils n’auraient pas si peur de sa poésie. S’ils étaient convaincus que tout avait été fait correctement à l’époque, en 1948, et que rien n’aurait pu être différent, Darwish aurait été relégué au domaine des départements de littérature.

Mais le défunt poète insiste pour mentionner ce que les Israéliens ne veulent pas savoir : un grand péché a été commis ici. La création d’Israël – comme elle a été faite – s’accompagnait d’un crime impardonnable de nettoyage ethnique sur de larges parties du pays. Aucune plantation du Fonds national juif ne peut recouvrir les ruines morales sur lesquelles l’État a été construit. Israël a ajouté l’insulte à la blessure en ne permettant pas aux Palestiniens qui ont été expulsés ou ont fui de revenir. Mille témoignages historiques, que nous évitons également comme le feu, n’égalent pas une ligne de poésie de Darwish : « Où me mènes-tu père ? »

Je ne pourrai jamais oublier ce coup de poing à l’estomac, ou plutôt, ce coup de poignard dans mon cœur, venu du numéro du Spring 1996 de la revue hébraïque Hadarim, éditée par Halit Yeshurun. Une douzaine de pages de poèmes de Darwish de « Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? » (traduit en hébreu par Anton Shammas) :

« - Et qui après nous, père

Habitera la maison ?

Elle restera telle quelle

Comme par le passé

Mon enfant.

Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?

Pour qu’il tienne compagnie à la maison, mon enfant,

Car en l’absence des leurs

Meurent les maisons

Résiste avec moi

Pour le retour

– Quand le retour ?

– Demain !

Tout au plus dans deux jours,

Mon enfant. »

Un lendemain insouciant

Mâchait déjà le vent

Derrière eux

Dans les interminables nuits d’hiver ». [1].

Je ne savais pas à l’époque, et je ne sais pas aujourd’hui, ce que nous faisons, nous Israéliens, avec ces lignes. Avec :

« Dans notre hutte, l’ennemi se débarrasse de son fusil

Qu’il pose sur la chaise de mon grand-père.

Il mange de notre pain

Comme des invités le font, et sans se déplacer.

Fait une petite sieste

Sur la chaise en bambou ».

Ou :

« Demande comment ma maison est faite, monsieur l’étranger.

Mes petites tasses de café / pour notre café amer

Sont-elles encore restées comme elles étaient ?

Entrera-t-elle dans votre nez

L’odeur de nos doigts sur les tasses ? »

Ou :

« Et je vais porter le désir ardent

Jusqu’à

Mon commencement et jusqu’à son commencement

Et je vais aller sur mon chemin

Jusqu’à ma fin et jusqu’à sa fin » !

La fin de Darwish est venue trop tôt, malheureusement, depuis quelques temps déjà, en 2008. Mais ce ne fut pas la fin de sa poésie – il suffit de demander à Regev et Lieberman. L’année 1948 date aussi de quelque temps, mais, tout comme la poésie de Darwish, elle n’a jamais pris fin, pas même pour un instant. Israël n’a jamais changé de conduite – ni son approche violente et dominatrice sur les Palestiniens, qui étaient nés ici, ni leur dépossession, l’occupation et parfois également leurs expulsions.

En 2016, Israël traite les Palestiniens exactement comme il l’a fait en 1948. C’est pourquoi Darwich ne laisse pas Israël seul, et c’est pourquoi il est si effrayant pour le pays : il affronte Israël avec la vérité la plus primordiale sur lui-même.

Traduction GD pour le Comité Solidarité Palestine de la Région nazairienne.

25 juillet Gideon Levy pour Haaretz

-

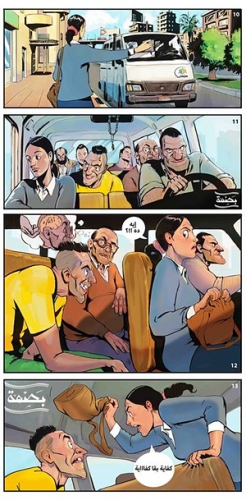

Le Caire, un BD contre le harcèlement (The Guardian)

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/28/comics-sexual-harassment-cairo-metro

-

La majorité des harkis est restée et n’a pas été tuée (La Marseillaise)

Avec « Le Dernier tabou », le journaliste Pierre Daum signe un nouvel ouvrage explosif sur l’histoire de la guerre d’Algérie.

Après Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France (1939-1952), et Ni valise ni cercueil, les Pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance, le journaliste Pierre Daum signe chez Actes Sud Le Dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l’Indépendance un nouvel ouvrage qui questionne le passé colonial de la France.

Qu’est-ce qui vous a conduit à consacrer ce livre aux harkis qui témoigne d’une réalité plus complexe que celle communément admise par la mémoire collective ?

Cette nouvelle enquête s’inscrit dans le fil de mon précédent travail sur les pieds-noirs restés en Algérie après l’Indépendance. Elle permet de complexifier notre connaissance du passé colonial français en Algérie qui parfois reste figé sur certaines idées reçues. Mon travail sur les pieds-noirs m’avait permis de fissurer un des piliers du discours des nostalgiques de l’Algérie française qui martèlent qu’à l’Indépendance c’était « la valise ou le cercueil ».

Avec cette nouvelle enquête, je fais exploser un deuxième pilier de leur discours selon lequel la France gaulliste aurait lamentablement abandonné en 1962 les harkis à la vengeance du FLN qui les aurait « massacrés » jusqu’au dernier. Je montre que ce ne fut pas le cas, et que la majorité des « harkis » est restée vivre en Algérie, sans y être tuée. Issus de la paysannerie, écrasés par une misère renforcée par la guerre après 130 ans d’oppression coloniale, ces hommes sont retournés dans leurs villages où les sociétés paysannes se sont retrouvées à devoir recoller les morceaux.

Qui appelez-vous « harkis » ? Quel était leur nombre ?

Au départ je pensais me concentrer sur les harkis au sens premier du terme, c’est-à-dire des supplétifs de l’armée française. Au total, les différentes catégories de supplétifs de l’armée françaises comptaient 250 000 hommes adultes. Au cours de mon enquête, je me suis rendu compte que les supplétifs (civils avec des fonctions militaires) n’avaient pas été les seuls à porter l’uniforme français pendant la guerre.

Il y avait également des militaires de carrière intégrés à l’armée française comme dans toutes les armées coloniales (50 000 hommes), ainsi que les appelés algériens du contingent (120 000 hommes). La conscription s’appliquait en effet aux jeunes d’Algérie comme de métropole et, dans une Algérie façonnée par 130 ans de colonisation, l’idée très ancrée que les Français étaient «ceux qui gouvernent» a conduit l’immense majorité des jeunes de 18 ans à répondre à l’appel du service militaire.

À tous ceux-là, j’ai ajouté les notables algériens ouvertement pro-français : maires, caïds, conseillers généraux, etc. Leur nombre est évalué à 30 000. En tout, ce sont donc 450 000 hommes adultes algériens qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre du côté des Français.

Ce chiffre que vous avancez provoque la fureur des deux côtés de la Méditerranée. Pourquoi est-il selon vous le « dernier tabou » de la guerre comme l’annonce le titre de votre ouvrage ?

Pour des raisons différentes. En Algérie, le simple fait d’avoir collecté ce chiffre en confrontant toutes les sources -ce que d’autres auraient pu faire- a créé un scandale. J’ai été attaqué par le ministre des Moudjahidine car mon livre contredit le discours officiel selon lequel le 1er novembre 1954, le peuple algérien se serait soulevé tout entier contre la puissance coloniale.

Ceux qui ont pris les armes n’étaient qu’une minorité. Ils n’en sont que plus admirables. En France, le scandale c’est de dire que de nombreux harkis sont rentrés au village sans se faire « mas- sacrer ». Cela met en fureur les associations de rapatriés et de harkis dont le discours est conditionné par les idéologues de l’Algérie française. Mais les harkis rapatriés en France -qui y ont été scanda- leusement mal traités- forment une petite minorité : 25 000 hommes au maximum, auxquels s’ajoutent leurs familles. C’est bien là la révélation de mon livre : sur 450 000 Algériens qui ont combattu du côté de la France, une majorité est restée et n’a pas été tuée. Ce qui n’efface pas les milliers d’assassinats de « harkis » en 1962, dans une situation de chaos politique et de justice populaire expéditive.

Comment s’est déroulée l’après-guerre d’Algérie pour cette majorité de harkis qui n’a pas été passée par les armes ?

La première année a été très douloureuse. Certains ont subi la torture, l’emprisonnement, des travaux forcés. Ensuite, leur réintégration aux sociétés paysannes traditionnelles s’est souvent accompagnée d’une cruelle relégation sociale. Aujourd’hui encore, alors que le peuple paysan algérien est progres- sivement sorti de l’extrême pauvreté, on constate que les harkis et leurs enfants ont tendance à avoir été maintenus dans cette misère originelle.

Quelles étaient les motivations des harkis de l’époque ? Soixante ans après le début de la guerre que vous en ont dit les témoins que vous avez retrouvés ?

Mon enquête confirme des travaux antérieurs qui depuis une dizaine d’années ont complètement démonté cette fausse idée selon laquelle les harkis se seraient massivement engagés par amour du drapeau tricolore, par patriotisme, voire par désir de maintenir l’Algérie française. Ce discours est tenu depuis 50 ans par différents groupes sociaux.

D’abord par les nostalgiques de l’Algérie française, mais aussi en miroir par toute une partie de la gauche et de l’extrême gauche françaises qui ont un rapport très suspicieux vis-à-vis des harkis qu’ils considèrent comme des traîtres, ce qui est aussi le point de vue de l’histoire officielle algérienne. Dans les médias algériens, je n’hésite pas à dire que finalement, le regard porté par les officiels algériens sur les harkis est exactement le même que celui des anciens de l’OAS.

En réalité, les motivations principales des harkis étaient la pauvreté et la façon que l’armée française avait de mouiller certaines familles dans les villages aux yeux d’un FLN qui n’hésitait pas à pratiquer une violence aveugle. Les harkis, que j’ai retrouvés dans soixante villages différents, témoignent de cet aspect terriblement pervers de l’oppression coloniale. La France a placé des millions d’Algériens dans une situation telle que la seule solution pour donner à manger à leur famille ou pour se soustraire aux menaces du FLN était de frapper à la porte de la caserne française.

Comment analysez-vous le rapport de suspicion qui existe encore aujourd’hui dans la gauche anti-coloniale à l’égard des harkis ?

Il résulte selon moi d’une erreur de compréhension de la complexité de la guerre d’Algérie. La grille de lecture de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation nazie, avec le clivage collaboration-résistance, a été plaquée à tort sur la guerre d’Algérie. Les harkis de 1954 ne sont pas les collabos de 1940, parce que leurs motivations n’étaient pas idéologiques. à l’issue de mon enquête, j’ai compris que les harkis constituent les ultimes victimes de la colonisation française en Algérie.

Entretien réalisé par Léo Purguette jeudi 4 juin 2015 13:42

Lire aussi El Watan:

-

Les harkis, le dernier tabou", de Pierre Daum (Le Matin.dz)

Des dizaines de milliers de harkis étaient engagés au côté de l'armée française.

Ce livre démontre qu’il y a encore des anciens harkis qui vivent encore en Algérie.

Il bat en brèche la tapageuse campagne menée depuis un demi-siècle par les nostalgiques de l’Algérie française qui ressassent jusqu’à la nausée le massacre massif de ces hommes engagés aux côtés de l’Armée contre le FLN/ALN.

Eh oui, tous les harkis restés en Algérie ne sont pas éliminés, tués, massacrés, trucidés. Les témoignages recueillis dans ce livre par Pierre Daum en sont les meilleures preuves. Les maquisards de l’ALN ne sont pas tous ces méchants égorgeurs, non. Le mensonge savamment entretenu par les porte-voix de la colonisation et leurs relais dans la presse a touché ses limites.

"A l’issue de cette longue enquête, j’ai acquis la conviction que la plupart des «harkis» sont restés en Algérie sans y être tués (…) Reconnaître ce fait historique oblige en France à s’extraire radicalement de la vision imposée depuis 50 ans, qui affirme que tous ceux qui sont restés se sont fait «massacrer», payant de leur sang leur "amour du drapeau français". Toujours selon ce discours, ces hommes et leurs souffrances seraient la preuve de la légitimité de la présence française en Algérie (puisque tant de "musulmans" ont défendu l’Algérie française", écrit en conclusion Pierre Daum, auteur déjà de "Ni valises ni cercueil" qui retrace la vie de ces pieds-noirs restés en Algérie et paru en 2012.

L’auteur commence son livre avec une longue et riche introduction historique. Pierre Daum bouleverse les idées entendus et distillées ici et là. D’abord, il n’y a aucune directive du FLN visant à tuer les harkis. Ensuite le chiffre de 10 000 harkis tués pendant l’été 1962. Il n’y a aucune source qui vient étayer le nombre exact de harkis tués. Mais au-delà de la guerre des chiffres il est important de rappeler que la situation des Algériens était autrement des plus préoccupantes en cette première année de l'indépendance.

Pierre Daum écrit en parlant des autorités algériennes et françaises que "ni les uns ni les autres ne se sont préoccupées des harkis". Aussi dramatique que pouvait être en effet la situation de ces hommes qui ont choisi (ou ont été poussés) l’armée française, il est manifeste que, pour les nouveaux responsables de l’Algérie, l’urgence était ailleurs. Elle dépassait celle d’une communauté, par ailleurs qui avait choisi son camp. Outre les sanguinaires commandos de l’OAS qu’il fallait neutraliser, il y avait la prise en charge des milliers de prisonniers libérés et les autres milliers de civils libérés des camps de regroupement. Sans oublier la guerre sourde d’abord puis frontale entre les moudjahidine de l’intérieur et l’armée de l’extérieur. La tâche des nouvelles autorités algériennes était immense. Le constat est, certes, vrai, mais le contexte est des plus compliqués et la situation trouble, notamment pour les Algériens.

Le livre de Pierre Daum est épais, dense, plus de 500 pages entre analyses des sources et la soixantaine de témoignages recueillis auprès d’anciens harkis, vivant toujours en Algérie. Le mérite de ce livre-enquête est qu’il ne prend pas de raccourcis, traquant toutes les hypothèses et autres assertions sur les harkis, autant d'approximations, voire de mensonges devenus avec le temps des "vérités" pour nombre de personnes. Chiffres et sources croisés à l’appui, Pierre Daum analyse et met sur la table les éléments d’information disponible sur ces supplétifs de l'armée française. A l'indépendance, ces hommes et leurs familles ont été oubliés par ceux qui les avaient engagés à leur côté.

L’auteur écrit que sur les 40 500 harkis à qui l’armée française a proposé différentes options, "21000 ont demandé à être licenciés avec prime, 1000 se sont engagés, 2000 ont souscrit au contrat de six mois, 1500 ont demandé à venir en France avec leurs familles et 15000 sont rentrés chez eux sans demander à bénéficier des dispositions prévues en leur faveur".

L’auteur avance, argument à l’appui, que la majorité des harkis a choisi de rester en Algérie. Cependant un demi-siècle plus tard, renversement de tendance, les anciens harkis et leur descendance font des mains et des pieds pour quitter l’Algérie. L’administration française est assaillie de demande de nationalité. Des centaines de dossiers d’Algériens se réclamant harkis arrivent sur les bureaux. Certains ont la haine recuite contre ce qu’ils appellent le fellaga, d’autres essayent de tirer un trait sur ce passé lourd à porter.

Même si l’auteur aurait pu se passer de certains détails qui n’ajoutent en rien à l’importance du livre, "Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l’indépendance" demeure comme l’un des meilleurs titres sur cette question qu’on refuse d’aborder avec la sérénité nécessaire encore en Algérie.

La plaie, laissée par la participation de ces hommes à la guerre contre le FLN/ALN, n’est pas pansée et les éléments d’explication, d’études et d’analyse non encore mis en place par les Algériens et pour les Algériens. Ce travail est à mener comme celui de la réappropriation de l’histoire nationale.

Kassia G.-A.

"Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance", chez Actes sud.

Par Le Matin | 01/06/2015 15:01:00http://www.lematindz.net/news/17581-les-harkis-le-dernier-tabou-de-pierre-daum.html

-

La Tunisie révolutionnaire, à Paris le 11 juin (Alternative Libertaire)

Alternative libertaire invite Mohamed Amami à présenter son livre, Tunisie : la révolution face à la mondialisations des fondamentalismes contemporains.

Le 11 juin à 20 heures,

au 92, rue d’Aubervilliers, Paris 19e

métro Stalingrad ou RiquetLe processus révolutionnaire déclenché en Tunisie (2010-2011), et propagé dans toute la région arabe s’est heurté aux manœuvres de puissants adversaires : primo, le fondamentalisme islamique obscurantiste ; secundo, le fondamentalisme néolibéral usurpateur et colonialiste ; tertio, le fondamentalisme d’une gauche nationaliste centralisatrice.

La dynamique populaire a été court-circuitée, et remplacée par un soi-disant « processus démocratique » qui limite les tâches révolutionnaires et conduit à une restauration de l’ancien régime.

Le courage des jeunes révoltés, des citoyens des régions et des secteurs populaires marginalisés n’a pas suffi à démanteler les vieilles structures et à émanciper le peuple du joug de l’État et du système capitaliste.

L’absence d’une stratégie révolutionnaire réfléchie, d’un programme d’action déterminé et d’une capacité organisationnelle efficace en est la cause principale.

Néanmoins elle a ouvert des débats et conduit à une remise en cause des stéréotypes du XXe siècle liés au modèle soviétique, principale entrave au développement d’autres horizons révolutionnaires.

Ce livre souhaite contribuer à ce débat, pour dépasser l’ère de la stagnation et du désarroi. Il essaie de capter les inventions populaires inédites pour penser le processus révolutionnaire du XXIe siècle.

- Mohamed Amami, Tunisie, la révolution face à la mondialisation des fondamentalismes contemporains, Éditions franco-berbères, 2015, 160 pages, 12 euros.

http://alternativelibertaire.org/?Presentation-du-livre-Tunisie-la

-

Livre. «Marxisme, Orientalisme, Cosmopolitisme», de Gilbert Achcar (A l'Encontre.ch)

Gilbert Achcar a fait ses classes politiques au Liban. Il est professeur à la School of Oriental and African Studies à Londres. Il est un des meilleurs spécialistes des questions qu’il traite (un «expert» pourrait-on dire, si ce terme ne s’attirait le dédain de l’auteur tout au long du livre, à juste titre, tant il en est d’autoproclamés sur la scène médiatique). Or éclairer ces questions dans l’état de confusion où la gauche française est plongée, en particulier depuis les attentats de janvier 2015 et leur suite, est une ardente nécessité. Ce court ouvrage y contribue grandement. Il comporte quatre contributions écrites à des dates différentes, dont l’une sur les rapports de Marx et l’orientalisme spécialement pour cette occasion. La première parution du livre s’est faite en anglais en 2013.

«Religion et politique aujourd’hui: une approche marxiste»

Le premier article concerne la conception marxienne de la religion, et l’analyse de la relation entre religion et politique en général, et plus spécialement l’analyse comparée de la théologie de la libération et de l’intégrisme islamique. L’auteur avance que «le fait que la religion survive encore à l’aube du Ve siècle après la «révolution scientifique» est une énigme pour quiconque adhère à une vision positiviste du monde, mais pas pour un entendement marxiste authentique… non seulement la religion a survécu jusqu’à notre époque en tant que partie de «l’idéologie dominante», mais elle a produit encore également des idéologies combatives de contestation des conditions sociales et/ou politiques en vigueur.».

Les marxistes sont familiers de la fameuse Introduction à la Critique du Droit de Hegel, dans laquelle Marx donne ses formules tant citées: la religion est une expression de la «misère»; «l’expression sublimée» de la «misère réelle». Et aussi une protestation contre cette situation. Mais malheureusement, selon Achcar, «Marx n’a pas poursuivi sa réflexion sur la dimension «protestation» de la religion». De même que «Engels tenta maladroitement d’expliquer Münzer comme une «anticipation en imagination du communisme», et la dimension chrétienne comme un simple déguisement». Autrement dit, Achcar critique une vision trop peu dialectique entre la forme (religieuse) et le fond (social), comme si les deux n’interféraient pas. Or, ils le font, et il convient d’analyser ces liens dans chaque cas: quelle période historique, mais aussi quels thèmes religieux. C’est au nom même du matérialisme historique que l’auteur plaide «pour une sociologie comparative marxienne des religions». Où le concept d’origine Wébérienne «d’affinités électives» tiendrait une place importante (là entre certains aspects du «christianisme dans sa phase charismatique et un programme social communistique» repéré chez Thomas Münzer).

Analyse que Achcar applique à la théologie de la libération d’un côté, à l’islamisme radical de l’autre. D’où il ressort que: «Tous les courants de l’intégrisme islamique se dédient pareillement à ce qui peut être décrit comme étant essentiellement une «utopie médiévale réactionnaire». L’affirmation que «L’idée orientaliste superficielle…selon laquelle l’intégrisme islamique est le penchant «naturel» anhistorique des peuples musulmans est totalement aberrante». Alors que: «Le parti le plus grand parmi les partis communistes qui n’étaient pas au pouvoir dans le monde (était), un parti qui s’appuyait officiellement, donc, sur une doctrine athée, se trouvait dans le pays comptant la plus grande population musulmane: l’Indonésie». Et que, d’un autre côté, «Nasser fut, sans aucun doute, un croyant sincère…quand bien même il devait devenir le pire ennemi des intégristes. » Gilbert Achcar résume alors ce qu’il a développé depuis longtemps quant aux racines qui ont permis le développement de l’islamisme. Défaite du nationalisme et carences de la gauche radicale; intégrisme promu contre la gauche par le royaume saoudien et son parrain américain; l’exacerbation de la crise…dans le Moyen Orient élargi; effets de l’offensive néolibérale et effondrement du « communisme soviétique».

Un commentaire sur ce sujet complexe de la religion aujourd’hui. Si on peut approuver aisément l’auteur sur tous les points développés, il faudrait parvenir à élargir le tableau aussi à l’indéniable tendance mondiale à la sécularisation. Car si, incontestablement, la religion «survit», cela va de pair avec la progression d’un autre phénomène. Les enquêtes montrent que jamais les agnostiques déclarés (et même les athées explicites) n’ont été aussi nombreux dans le monde, et ceci y compris en pourcentage de la population. Phénomène qui touche désormais un pays aussi ancré dans les religions que les Etats-Unis. Et qui, à l’évidence, est une «marque de fabrique» de l’Europe (et, loin devant encore, de la Chine). Et ce malgré le quasi-écroulement de la perspective de tradition marxiste. Comment rendre compte de ceci est une question en soi. Et plus encore, dans la sociologie marxiste des religions que Achcar appelle de ses vœux, se pose celle de la manière dont peuvent cohabiter les religions (dans leur diversité) et cette tendance de fond, au moins dans les endroits où elle est avérée, et ailleurs peut-être si elle se confirme dans les décennies à venir.

«L’orientalisme à rebours: sur certaines tendances de l’orientalisme français après 1979»

Le second article concerne la manière dont certains critiques de l’orientalisme classique ont évolué vers un «orientalisme à rebours», inversant les présupposés essentialistes du premier, tout en les conservant comme cadre méthodologique. Gilbert Achcar s’appuie sur le livre de Sadik Jala Al-Azm, Orientalism and Orientalism in Reverse, paru en 1981 (Khamsin, N° 8, Londres, Ithaca, 1981) avec ses deux catégories : « la première, déjà identifiée par Edward Saïd, consiste en une reproduction de la dichotomie essentialiste…mais avec des valeurs inversées…». La seconde est synthétisée par l’auteur en 6 points.

1° L’Orient islamique et l’Occident sont antithétiques, y compris en ce qui concerne le marxisme; 2° le degré d’émancipation de l’Orient ne peut être mesuré à l’aune de critères occidentaux, comme la démocratie, la laïcité et la libération des femmes (on peut y ajouter je suppose la considération des orientations sexuelles); 3° les instruments épistémologiques des sciences sociales occidentales sont entièrement non pertinents dès qu’ils sont «exportés»; 4° la force motrice fondamentale qui meut les masses musulmanes est d’ordre religieux; 5° la seule voie des contrées musulmanes vers leur renaissance passe par l’Islam; 6° les mouvements de «retour à l’Islam» ne sont jamais réactionnaires mais des mouvements progressistes.

L’auteur s’attache alors à décrire l’évolution de ce positionnement chez les orientalistes français après 1979 (révolution islamique iranienne), même si, bien entendu, la question ne se limite pas à eux. Si on laisse de côté Michel Foucault, qui, certes sans retour critique, mis fin assez rapidement à son soutien aux processus iraniens, cela concerne les penseurs phares dans le domaine: Olivier Roy, Olivier Carré, Gilles Kepel, François Burgat, entre autres. Dont les évolutions furent diverses, parfois contraires sur le plan politique (avec par exemple pour certains la mise au service des officines impérialistes de cette «compréhension» jugée imparable). Avec désormais sur la scène française « …deux écoles. L’une a été appelée «néo-orientalisme» par Farhad Khosrokhavar, bien qu’il s’agisse plutôt d’une tendance inhérente à «l’orientalisme» traditionnel; en deux mots, c’est l’idée que l’islam est incompatible avec la modernité. J’ai appelé l’autre école «nouvel orientalisme», car elle est véritablement nouvelle, et l’ai définie comme soutenant l’idée que l’islam… est en fait la seule et incontournable voie du monde musulman vers la modernité». Les deux partageant «un noyau commun…la vision essentialiste».

L’auteur pourtant ne néglige pas de faire soigneusement la part entre ceux qui se rangent derrière les dominants occidentaux, et ceux qui, comme Burgat, se sont engagés « …courageusement…contre la vague d’islamophobie» touchant la France, même si c’est « …avec d’énormes illusions». Car on ne peut sans précautions étendre la condamnation de régressions historiques de grande envergure à la discrimination portée envers des populations minoritaires d’Occident. Complexité des positionnements politiques indispensable sur ces questions cruciales, excluant le simplisme, et condition incontournable d’un débat de fond.

«Marxisme et Cosmopolitisme»

L’auteur décrit quatre conceptions du cosmopolitisme à travers l’histoire. Ethique (remontant à Diogène se déclarant «citoyen du monde»); institutionnelle, en faveur d’un gouvernement mondial ; conception fondée en droit, comme dans le « Projet de paix perpétuelle» de Kant; ou économique (sources variées, mais souvent sous l’influence d’Adam Smith et sa «Richesse des Nations», où alors elle se ramène au libre-échange généralisé).

Achcar nous fait parcourir les chemins du concept, en particulier au sein du mouvement socialiste et ouvrier, où, pendant longtemps, il n’eut pas le caractère péjoratif qu’on lui a connu par la suite (souvent synonyme «d’internationalisme» en fait à cette époque). Il décrit sa funeste transformation par Staline (une autre manière de dire «juifs», pétrie donc d’antisémitisme), mais refuse que cette riche idée, propre aux combats pour l’émancipation humaine, soit jetée aux orties. La notion de cosmopolitisme est au contraire au carrefour de son ancrage historique, et de ses relations avec les données contemporaines de la mondialisation et de l’altermondialisme. Bien entendu rien n’est simple en la matière et l’auteur fait sa place à la crainte de Hannah Arendt, convaincue qu’un «gouvernement mondial» serait synonyme de tyrannie et qui affirme : « Nul ne peut être citoyen du monde comme il est citoyen de son pays…Peu importe la forme que pourrait prendre un gouvernement du monde doté d’un pouvoir centralisé s’exerçant sur tout le globe, la notion même d’une force souveraine dirigeant la terre entière…ce serait là la fin de toute vie politique…Ce ne serait pas l’apogée de la politique mondiale mais très exactement sa fin». Mais le débat doit se ré-ouvrir dit Achcar : «Si la défense de la souveraineté nationale est certainement justifiée et nécessaire face à la coercition impérialiste, elle apparaît inévitablement anachronique…à une époque où la «mondialisation» est certainement une réalité et non une phrase creuse». Il s’inscrit dans ce que De Sousa Santos appelle: «le cosmopolitisme insurgé », et défend que « le combat socialiste doit aspirer à dépasser les réalisations cosmopolites du capitalisme en s’appuyant sur l’idée de justice mondiale».

«Marx, Engels et «l’Orientalisme»: sur l’évolution épistémologique de Marx»

Ce dernier article débute, inévitablement, sur l’approche critique de Edward Saïd, et de son œuvre majeure, L’Orientalisme (publié en anglais en 1978) en particulier à propos de ses caractérisations, infondées aux yeux d’Achcar, du marxisme comme seulement enraciné dans l’ethnocentrisme européen. Certes, comme le dit l’auteur à propos de l’ouvrage phare de Said,

«L’orientalisme a bien été un jalon éminent sur cette longue voie menant à la liberté», par «le dévoilement, à une échelle de masse, d’un état d’esprit «occidental» eurocentrique et colonial omniprésent et profondément enraciné».

Mais l’ouvrage, s’il fut durement attaqué par ceux qui niaient qu’il puisse exister un tel état d’esprit le fut aussi, et à juste titre nous dit Gilbert Achcar, par nombre de spécialistes de la question, au premier rang desquels Maxime Rodinson, pourtant abondamment cité par Saïd, mais sans, manifestement, qu’il ait saisi la totalité de sa pensée. Rodinson, tout en saluant «l’effet de choc de son livre (qui) se révélera très utile» craignait que ceci ne conduise dit l’auteur: ‘à une doctrine «dogmatique qui rejetterait apriori tout apport étiqueté «orientaliste» au nom d’une conception «antiorientaliste»…c’est l’appellation «postcolonial» qui allait plus tard être utilisée à cet égard jusqu’à l’abus».

L’article de Gilbert Achcar est plus spécialement consacré non à une étude détaillée des apports et des critiques (nombreuses dès l’origine, avec un fort renouvellement de nos jours, voir Kevin Anderson, Vasant Kaiwar, Vivek Chiber, David Harvey et autres) de l’ouvrage de Saïd, mais plus spécialement au rejet de l’affirmation (passablement peu informée et gratuite) de Saïd considérant Marx comme un spécimen du même «orientalisme général». Ce faisant il prend la suite d’auteurs critiques présents dès l’époque, Sadik Jalal Al-Azm, Mahdi ‘Amil, Samir Amin ou Aijaz Ahmad. Ainsi «‘Amil accusa la critique par Saïd de la pensée occidentale de tomber elle-même dans le piège de l’essentialisme en rangeant Marx dans le même sac que d’autres penseurs «occidentaux» sur la base d’une définition géographique de leur positionnement culturel». En fait dit l’auteur : «Omettant le lien entre essentialisme et idéalisme philosophique, Saïd ne mentionne pas une seule fois dans L’Orientalisme ce qui est certainement l’exposé le plus caractéristique de la perspective «orientaliste» occidentale – qui se trouve, sans surprise, dans le sommet de la philosophie idéaliste qu’incarnait Hegel».

Avec son article Gilbert Achcar se livre alors à une analyse précise de cette question. Au-delà de la constatation, banale mais importante, que le point de vue de Marx et Engels fut scientifiquement et concrètement limité par leurs connaissances «eurocentrées», en ceci qu’elles furent pendant tout un temps indirectes, la vraie question est donc celle de la survivance de racines idéalistes chez Marx.

On connaît la thèse de Althusser, très critiquée mais pourtant hautement roborative, de l’existence d’une «coupure épistémologique» entre le Marx encore partiellement idéaliste et le Marx marxiste, développant seulement ensuite vraiment la méthode du matérialisme historique. A l’appui de ceci, Achcar rappelle à quel point les premières approches de Marx en plusieurs domaines en sont témoin. Par exemple. l’ode unilatérale au rôle révolutionnaire de la bourgeoisie que l’on lit dans certaines pages du Manifeste, ou dans les premiers articles sur l’Inde et la conquête de l’Algérie. Et encore la «théorie» de la succession inévitable des modes de production développant à l’évidence la même vision que Hegel sur la progression unilatérale de «l’Idée» (la Raison) et de la «Civilisation». On en trouve aussi des éléments dans les premiers écrits concernant la religion. Même en prenant ses distances par rapport à l’approche purement idéelle de la question, on voit Marx utiliser des termes révélateurs quant à «l’essence du Juif» (dans un ouvrage, par ailleurs important par les bases qu’il jette quant à la distinction entre ce qui ensuite s’appellera droit formel et droit réel, mais avec des formules sur l’essence du Juif qu’on ne peut lire aujourd’hui sans frémir, rappelle Achcar) ou l’incomplétude des premières approches, encore bien essentialistes, du christianisme (voir le premier article du livre).

Achcar suit Althusser sur ce point, mais tout en soulignant, avec raison, que les choses sont plus compliquées. D’un côté, le matérialisme historique est déjà à l’œuvre avant «la coupure», et de l’autre, des traces idéalistes subsistent tout du long, tout en se raréfiant. Et là Achar apporte à Saïd la critique la plus importante. En réalité le matérialisme historique de Marx et Engels (et au-delà de leurs productions à telle ou telle période) est justement l’antidote (et en fait le seul) à tous les essentialismes. On en voit d’ailleurs le développement quand l’un ou l’autre précisent, modifient voire bouleversent leurs conceptions sur le colonialisme par exemple. Certes ceci beaucoup à partir de l’exemple de l’Irlande qu’ils avaient sous les yeux, mais en saisissant aisément, à partir de là, la portée générale de la question. A ce titre, effectivement, le fantastique travail que représente L’Idéologie Allemande et les Thèses sur Feuerbach (non publiées de leur vivant pourtant) viennent poser les bases, à ce jour indépassables, à la fois de la compréhension de l’essentialisme comme de son ancrage dans l’idéalisme, et la possibilité d’en sortir.

Oui, décidément, un ouvrage ramassé offrant une lecture indispensable à qui refuse de céder aux facilités intellectuelles du temps, facilités dont le simplisme et le «campisme» conceptuel nous habituent malheureusement aux temps de guerre en cours et à venir. Or, comme on le sait depuis longtemps, la première victime de la guerre c’est la vérité. (29 mai 2015)

Gilbert Achcar, Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, Sindbad, Actes Sud, 2015, 248 p.

le 30 - mai - 2015