Ce 24 mars, l’IVD a réussi un grand coup.

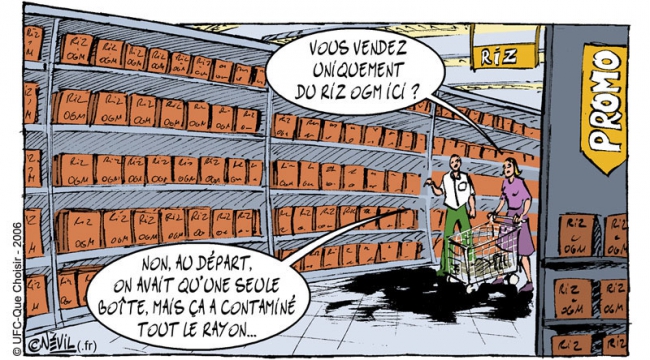

On doit s’en féliciter. Pour la première fois depuis l’indépendance, ceux qui ont résisté les armes à la main contre la colonisation et le bourguibisme émergeant ont pu témoigner publiquement, de leurs luttes, de leurs souffrances et de la répression dont ils ont été l’objet au lendemain des accords de l’Autonomie interne. Les témoignages de ces quelques survivants, qui résistent à la mort comme ils ont résisté à l’oppression, qui n’ont plus d’âge mais toujours bonne mémoire, seront probablement pris avec précaution par les historiens de profession. Ils disent pourtant une vérité historique essentielle : l’indépendance n’a pas été conquise par la fameuse « politique des étapes » chère à Bourguiba, ni par son génie diplomatique, ni par son habileté négociatrice. Elle a été conquise par les armes, les armes de nos fellaghas, les armes algériennes, les armes nassériennes, les armes de Dien Bien Phu. C’est par la violence et la révolution que l’occupation coloniale a été défaite, c’est par une contre-révolution dans la révolution que Bourguiba, soutenu par l’UGTT, appuyé par la France, a instauré sa dictature, écrasant les plus valeureux parmi nos résistants.

Nous savions tous cela et les héros qui se sont exprimés vendredi sur nos écrans de télévision ne nous ont certes rien appris.

Ils ont fait beaucoup plus que cela. Ils ont fait beaucoup plus que nous apprendre quelque chose que nous n’aurions pas su. De faits relégués à l’histoire des historiens, à moitié oubliés, déformés, tronqués, maltraités, noircis ou volontairement occultés par la parole bourguibiste, ils ont fait une histoire toujours vivante, une histoire présente, une histoire qui marche encore, une l’histoire réelle et vraie, parce qu’elle vit, qu’elle est présente et qu’elle marche encore, malgré ses béquilles. Ils ont remis cette histoire-là d’où elle n’aurait jamais dû sortir, c’est-à-dire au cœur de la politique du présent, au cœur de notre révolution au présent, au cœur du long combat encore inachevée pour la libération.

Mais rien n’est encore joué. Tout est fragile.

Cet acquis, nous le devons généralement à la révolution du 17 décembre. Nous le devons particulièrement à l’IVD qui l’a réalisé pratiquement, malgré l’hostilité persistante des singes restaurationnistes et le boycott opiniâtre des forces organisées de la gauche. Nul doute par ailleurs que la diplomatie française, inquiète de voir déterrer les crimes coloniaux et exiger des réparations, n’ait également multiplié les pressions sur les responsables de l’IVD. Aussi bien les rapports de force dans lesquels l’IVD a été mise en place que les rapports de forces actuels imposent des limites à son action et balisent hélas le discours qu’elle s’autorise. Il est regrettable ainsi, bien que compréhensible, que, ce 24 mars, aient prédominés dans les propos de ses animateurs les thèmes « transitionnistes » de la réconciliation et des droits de l’homme, accolés à la recherche de la vérité historique et à la réhabilitation des anciens combattants.

Les violences qu’ont subies ces femmes et ces hommes dont nous entendons aujourd’hui les témoignages, celles qu’ont subies ceux qui sont morts ou qui ont disparus, ne sont pas plus réductibles à une atteinte aux droits de l’homme que l’assassinat de Salah Ben Youssef n’a été une atteinte aux droits de l’homme. Ce sont, dans leur ensemble et dans leur continuité, des faits d’une guerre politique menée par l’Etat colonial puis relayée par un Etat bourguibien soucieux de mettre un terme à une dynamique décoloniale qui pouvait menacer son autorité, c’est-à-dire l’ordre social sur lequel il reposait.

La colonisation n’est pas simple atteinte aux droits de l’homme.

Et la dictature bourguibienne, dont Ben Ali a repris à sa manière l’héritage, a été un système global d’oppression et non seulement la multiplication d’atteintes aux droits de l’homme. Dès lors que signifie la « réconciliation » ou, selon une formule de l’IVD, la recherche de la vérité historique pour nous réconcilier avec nous-mêmes ? L’histoire dont nous ont parlé les anciens fellaghas ou les membres de leurs familles appartient-elle désormais à un passé sans rapport avec le présent ? Leurs combats seraient-ils désormais obsolètes, hors du temps actuel ? Nous savons bien que ce n’est pas le cas.

Ce langage de la réconciliation me fait penser à une autre « transition », considérée comme ayant réussi, sans doute parce qu’elle a empêché une révolution. J’ai en tête l’avènement de l’Espagne démocratique qui a succédé à la dictature franquiste. On y a beaucoup parlé aussi de « réconciliation » et de mémoire réconciliée. Dans ce cadre, relate le critique italien Enzo Traverso, fut décidé en octobre 2004 « de faire défiler ensemble, lors d’une fête nationale, un vieil exilé républicain et un ex-membre de la Division Azul que franco avait envoyée en Russie en 1941 pour combattre à côté des armées allemandes[1] ». Seul le cadavre d’une révolution peut se réconcilier avec la contre-révolution.

J’ose espérer que « se réconcilier avec nous-mêmes » dans l’esprit de l’IVD signifie tout autre chose. Que par réconciliation, il faille entendre des retrouvailles. Celles des combattants séparés par tant d’années et tant de défaites, la réintégration des luttes anticoloniales menées contre Bourguiba au cœur des combats présents pour la libération. Sans cela, les témoignages que nous avons entendus lors de la dernière audition publique de l’IVD resteront de simples mots et, quand bien même ils seraient enterrés décemment, les squelettes sans sépultures resteront sans sépultures.