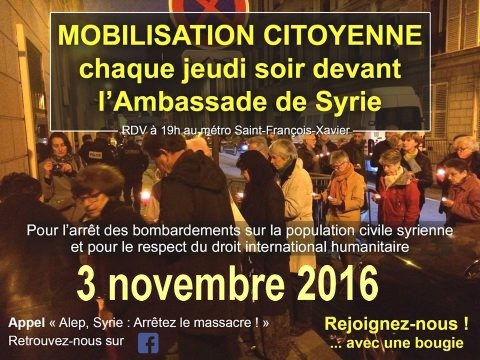

Appel citoyen “Alep, Syrie : Arrêtez le massacre !”

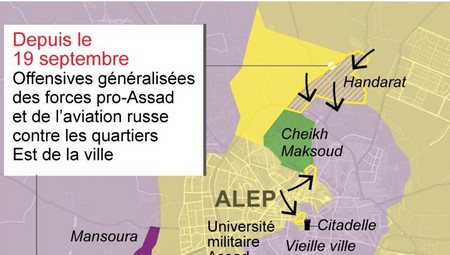

Depuis le début de la guerre en Syrie, le régime syrien vise et bombarde de manière systématique des hommes, des femmes et des enfants, violant de manière flagrante le droit international humanitaire qui exige la protection des populations civiles en temps de guerre. Cette situation dramatique atteint son paroxysme en ce moment même à Alep, où les habitants n’ayant nulle part où se cacher sont soumis à des bombes anti-bunker, des bombes barils, des obus de mortier et des tirs d’artillerie.

Face à ce drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux et contre le silence et l’oubli, des citoyens ont lancé le 6 octobre dernier une mobilisation silencieuse et non-violente pour dénoncer cette situation, éveiller les consciences et demander au régime syrien et à l’ensemble des parties prenantes au conflit de respecter le droit humanitaire, comprenant l’obligation de créer des convois humanitaires.

Pour manifester votre indignation

et votre solidarité avec le peuple syrien,

rejoignez-nous !

Jeudi 3 novembre à 19h00 à Paris

Rdv place André Tardieu

Sortie du métro Saint-François-Xavier

De là, nous nous déplacerons en petits groupes jusqu’à l’Ambassade de Syrie (20 rue Vaneau, 7ème arrondissement), devant laquelle nous allumerons et déposerons des bougies, en signe de soutien à la population syrienne et en mémoire de toutes celles et ceux qui ont trouvé la mort, puis nous reviendrons à la place André Tardieu.

Tant que la population syrienne continuera d’être la cible de ces massacres odieux, nous reconduirons cette mobilisation silencieuse et non-violente tous les jeudis à la même heure, même lieu.

Étant donné qu’il s’agit d’une mobilisation citoyenne, merci de ne pas apporter de signes d’appartenance (logos, banderoles, etc.) à une organisation particulière (parti politique, syndicat, etc.).

Premiers signataires :

Sylvain Cuzent, Nicolas Derobert, Muriel Menanteau, Laurent Schlumberger, Philippe Westercamp, Stéphane Lavignotte, Sergio Coronado, Elise Lowy, Pierre Larrouturou, Mathieu Gervais, Jean-Marie Gleize, Eric Fassin, Noël Mamère, Pierre Tevanian, Marina Zuccon, Marie-Christine Vergiat, Pierre Khalfa, Jean Pierre Rive, Guy Bories, Jean-Charles Tenreiro, Pia Rondé, Sophie Schlumberger, Thomas Coutrot, Nathalie Garcia, Etienne Fallot, Louisa Garcia, Valérie Rodriguez, Bernard Delprat, Jean Fontanieu, Luc Chelly, Catherine Heurteux Peyrega, Isabeau Beigbeder, Roseline Paugois, Bruno Ehrmann, Olivier Brès, Marie-Noelle Budini, Nicole Mulot-Calvino, Bernard Calvino, Didier Crouzet, Claudia Heidemann, Eric Schlumberger, Françoise Lemaire, Herbert van Tongeren, Emmanuel de Bary , Bénédicte de Bary, Guy Balestier, Christiane Le Chenadec, Stéphanie Vieuxblé, Anne-Laure Danet, Bertrand de Cazenove, Jean Frey, Robert Schlumberger, Jean-Louis Léonhardt, Jacques Daguenet, Valérie Le Du, Yves Carbonnel, Pierre Dufour, Christine Jacquet-Lagreze, Marie-Ange Weber, Gilbert Charbonnier, Robert Olivier, Francis Muller, Nadine Lambert, Bernadette Gagey, Dominique Gagey, Michel Specht, Stéphanie Lacruz, Sylvie Papasian, Bernard Brillet, Jacques Toubeau, Frédéric Trautmann

Cet appel est ouvert à la signature de toute personne physique souhaitant soutenir cette démarche.

Pour être signataire de l’appel, merci de contacter Nicolas Derobert sur nico_iep@yahoo.fr ou de signer directement l’appel en ligne : http://bit.ly/2dE1nmj

Souria Houria le 1 novembre 2016

http://souriahouria.com/