Théorie - Page 8

-

L'idée de terre promise n'existe pas dans l'histoire du judaïsme » Politis

-

Histoire : la dette comme instrument de la conquête coloniale de l’Égypte (Essf)

Je dédie cet article à la mémoire de Youssef Darwish (en arabe : يوسف درويش) 1910 - 2006, militant égyptien qui a combattu inlassablement pour la justice et l’internationalisme. Plusieurs fois mis en prison et torturé pour son engagement communiste et pour son combat pour les droits humains (il était juriste), il a poursuivi la lutte jusque la fin de ses jours [1]. En 2005, un peu avant sa mort, il avait pris contact avec le CADTM international car il souhaitait créer un CADTM égyptien.

Succès puis abandon de la tentative de développement autonome de l’Égypte

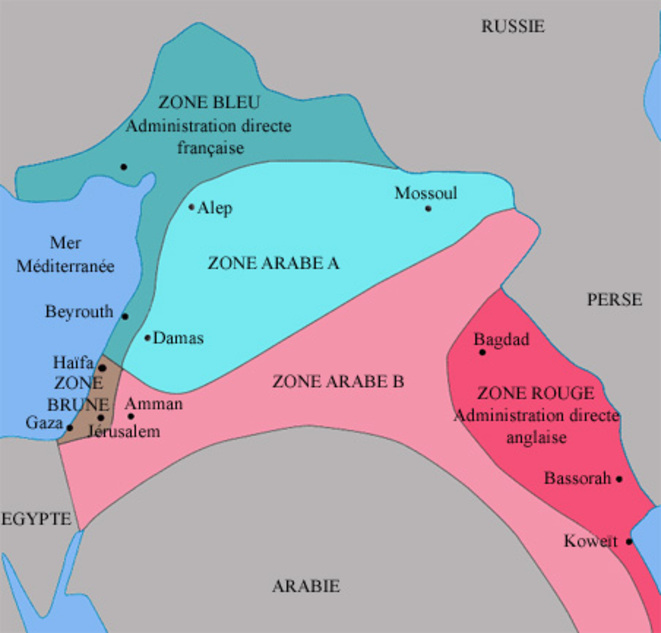

L’Égypte, bien qu’encore sous tutelle ottomane, entame au cours de la première moitié du XIXe siècle un vaste effort d’industrialisation [2] et de modernisation. George Corm résume l’enjeu de la manière suivante : « C’est évidemment en Égypte que Mohammed Ali fera l’œuvre la plus marquante en créant des manufactures d’État, jetant ainsi les bases d’un capitalisme d’État qui ne manque pas de rappeler l’expérience japonaise du Meiji » [3]. Cet effort d’industrialisation de l’Égypte s’accomplit tout au long de la première moitié du XIXe siècle sans recours à l’endettement extérieur ; ce sont les ressources internes qui sont mobilisées. En 1839-1840, une intervention militaire conjointe de la Grande Bretagne et de la France, suivie un peu plus tard d’une seconde agression réalisée cette fois par la Grande-Bretagne et l’Autriche obligent Mohammed Ali à renoncer au contrôle de la Syrie et de la Palestine, que ces puissances considèrent comme des chasses gardées. (voir plus bas la carte de l’extension de l’Égypte sous Mohamed Ali)

Un tournant radical est pris à partir de la seconde moitié du siècle. Les successeurs de Mohammed Ali adoptent le libre-échange sous la pression du Royaume-Uni, démantèlent des monopoles d’État et recourent massivement aux emprunts extérieurs. C’est le début de la fin. L’ère des dettes égyptiennes commence : les infrastructures de l’Égypte seront abandonnées aux puissances occidentales, aux banquiers européens et aux entrepreneurs peu scrupuleux.

Les banquiers européens veulent prêter massivement hors de l’Europe occidentale

Entre les années 1850 et 1876, les banquiers de Londres, de Paris et d’autres places financières cherchaient activement à placer des sommes considérables d’argent tant en Égypte que dans l’Empire ottoman et dans d’autres continents (en Europe avec l’Empire russe, en Asie dont la Chine en particulier, en Amérique latine) [4]. Plusieurs banques sont créées en Europe afin de canaliser les mouvements financiers entre l’Égypte et les places financières européennes : l’Anglo-Egyptian Bank (fondée en 1864), la Banque franco-égyptienne (fondée en 1870 et dirigée par le frère de Jules Ferry, important membre du gouvernement français) et la Banque austro-égyptienne (créée en 1869). Cette dernière avait été fondée sous les auspices du Kredit Anstalt où les Rothschild de Vienne avaient leurs intérêts. Les grandes banques de Londres étaient aussi particulièrement actives. Les banquiers londoniens se spécialisèrent dans les prêts à long terme et les banquiers français dans les prêts à court terme, plus rémunérateurs, surtout à partir de 1873 quand une crise bancaire a affecté Londres et Vienne.

Réussite apparente et éphémère du développement économique de l’Égypte basé sur l’endettement et le libre-échange

Dans un premier temps, le nouveau modèle fondé sur l’endettement et le libre-échange semblait très bien fonctionner, mais, en réalité, cet apparent succès tenait à des événements extérieurs que ne maîtrisaient aucunement les autorités égyptiennes. En effet, l’Égypte a temporairement tiré profit du conflit entre les États sudistes et les nordistes en Amérique du Nord. La guerre de sécession (1861-1865) de l’autre côté de l’Atlantique provoqua une chute des exportations de coton que réalisaient les États sudistes. Cela fit monter très fortement le prix du coton sur le marché mondial. Les revenus d’exportation de l’Égypte, productrice de coton, explosèrent. Cela amena le gouvernement d’Ismaïl Pacha à accepter encore plus de prêts des banques (britanniques et françaises principalement). Lorsque la guerre de sécession prit fin, les exportations sudistes reprirent et le cours du coton s’effondra. L’Égypte dépendait des devises que lui procurait la vente du coton sur le marché mondial (principalement à l’industrie textile britannique) pour effectuer le remboursement de la dette aux banquiers européens. La diminution des recettes d’exportation créa les premières difficultés de remboursement de la dette égyptienne.

Cela n’empêcha pas les banquiers, en particulier les banquiers anglais, d’organiser l’émission d’emprunts égyptiens à long terme (20 à 30 ans) et les banquiers français d’octroyer de nouveaux crédits, à court terme principalement, car ils donnaient droit à des taux d’intérêts très élevés. L’historien Jean Bouvier décrit cet engouement : « Des organismes de crédit - Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir d’Escompte de Paris, Crédit Foncier – qui avaient jusque-là participé aux “avances” et “emprunts” d’Égypte un peu au hasard des affaires, se mirent à rechercher systématiquement de tels placements et à prospecter les opérations gouvernementales des pays sous-développés. Lorsqu’en avril 1872, le Crédit Lyonnais s’attend à participer, aux côtés des Oppenheim, à une “avance” égyptienne – bons à dix-huit mois, pour 5 millions de livres sterling, à 14 % l’an – son directeur Mazerat confie à un correspondant : “On espère, au moyen de cette grosse avance, mettre la main sur l’emprunt qui doit être émis l’année prochaine.” [5] »

La dette égyptienne atteint un niveau insoutenable

En 1876, la dette égyptienne atteignait 68,5 millions de livres sterling (contre 3 millions en 1863). En moins de 15 ans, les dettes extérieures avaient été multipliées par 23 alors que les revenus augmentaient de 5 fois seulement. Le service de la dette absorbait les deux tiers des revenus de l’État et la moitié des revenus d’exportation.

Les montants empruntés qui sont parvenus réellement à l’Égypte restent très faibles tandis que les montants que les banquiers exigeaient et recevaient en retour étaient très élevés.

Prenons l’emprunt de 1862 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 3,3 millions de livres sterling, mais ils les ont vendus à 83 % de leur valeur nominale, ce qui fait que l’Égypte ne reçoit que 2,5 millions de livres dont il faut encore déduire la commission prélevée par les banquiers. Le montant que doit rembourser l’Égypte en 30 ans s’élève à près de 8 millions de livres si on prend en compte l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.

Autre exemple, l’emprunt de 1873 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 32 millions de livres et ils les vendent avec un rabais de 30 %. En conséquence, l’Égypte ne reçoit qu’un peu moins de 20 millions de livres. Le montant à rembourser en 30 ans s’élève à 77 millions de livres (intérêt réel de 11 % + amortissement du capital).

On comprend aisément que cet accroissement de la dette et les taux d’intérêts exigés sont intenables. Les conditions financières qui sont imposées par les banquiers rendent insoutenable le remboursement. L’Égypte doit constamment emprunter afin d’être en mesure de poursuivre les paiements dus sur les anciennes dettes.

Sous pression des créanciers, le souverain Ismail Pacha, khédive [6] d’Égypte se met à vendre à partir des années 1870 des infrastructures et à accorder diverses concessions afin d’obtenir des liquidités pour payer la dette. Il doit aussi régulièrement augmenter les impôts pour les mêmes raisons.

Après une petite quinzaine d’années d’endettement externe (1862-1875), la souveraineté égyptienne est aliénée.En 1875, pris à la gorge par les créanciers, l’État égyptien cède au gouvernement du Royaume-Uni ses parts dans la Compagnie du Canal de Suez qui avait été inauguré en 1869 [7]. Le produit de la vente des 176 602 actions Suez que détenait l’Égypte – soit près de la moitié du capital de la Compagnie de Suez – au gouvernement britannique à la fin de novembre 1875 est largement destiné à respecter les échéances de paiement de la dette de décembre 1875 et de janvier 1876 qui étaient particulièrement lourdes. Le gouvernement de Londres devient du même coup créancier direct de l’Égypte : les titres achetés ne permettant pas de toucher de dividendes avant 1894, le gouvernement égyptien s’engageait à payer à l’acheteur pendant cette période un intérêt de 5 % l’an sur les quelque cent millions de francs du prix d’achat.

Selon l’historien Jean Bouvier : « Le khédive disposait encore des chemins de fer « évalués à 300 millions », selon un administrateur du Crédit Lyonnais, et de son droit aux 15 % des bénéfices nets annuels de la Compagnie de Suez. Ayant réglé les échéances de fin d’année grâce aux 100 millions de la vente de ses actions, le khédive fait reconduire en janvier 1876 et début février les « avances » en cours fournies par l’Anglo-Egyptian et le Crédit Foncier, à trois mois, au taux de 14 % l’an. Il offre en garantie sa part de 15 % dans les tantièmes de Suez, les produits de l’octroi de la ville d’Alexandrie et les droits du port. La Société Générale participe à l’affaire, qui porte sur 25 millions de francs. »

En 1876 l’Égypte comme d’autres pays suspend le paiement de la dette

Finalement, malgré les efforts désespérés pour rembourser la dette, l’Égypte est amenée à suspendre le paiement de la dette en 1876. Il est important de souligner qu’au cours de cette même année 1876, d’autres États se sont déclarés en cessation de paiement, il s’agit de l’Empire ottoman, du Pérou (à l’époque, une des principales économies d’Amérique du Sud) et de l’Uruguay. Il faut donc chercher les causes sur le plan international. Une crise bancaire avait éclaté à New-York, à Francfort, Berlin et à Vienne en 1873 et avait progressivement affecté les banquiers de Londres. En conséquence, la volonté de prêter à des pays périphériques s’était fortement réduite, or ces pays avaient constamment besoin d’emprunter pour rembourser les anciennes dettes. De plus, la situation économique s’étant dégradée dans les pays du Nord, les exportations du Sud baissèrent, de même que les revenus d’exportation qui servaient à effectuer les remboursements. Cette crise économique internationale dont l’origine se trouve au Nord a largement provoqué la vague de suspensions de paiements. [8] Dans chaque cas particulier, il faut en plus distinguer certaines spécificités.

Dans le cas de l’Égypte, les banquiers français, moins affectés que les autres par la crise, avaient poursuivi les prêts à l’Égypte en profitant de la situation pour augmenter fortement les taux d’intérêts et en ne prêtant le plus souvent qu’à court terme. En 1876, ils ont accentué la pression sur l’Égypte et en resserrant l’accès au crédit, ont provoqué la suspension de paiement afin de forcer l’Égypte à accepter la création d’une Caisse de la dette contrôlée par le Royaume-Uni et la France. Ils ont réalisé cela en bonne entente avec les banquiers de Londres,

La création de la Caisse de la dette publique sous tutelle britannique et française

Les gouvernements de Londres et de Paris, bien que concurrents, se sont entendus pour soumettre l’Égypte à leur tutelle via la Caisse de la dette. Ils avaient procédé de la même manière dans les années 1840-1850 et à partir de 1898 à l’égard de la Grèce [9], en 1869 à l’égard de la Tunisie [10] et ils ont répété l’opération avec l’Empire ottoman à partir de 1881 [11]. En Grèce et en Tunisie, l’organisme qui a permis aux puissances créancières d’exercer leur tutelle a été nommé la Commission financière internationale ; dans l’Empire ottoman, il s’est agi de l’Administration de la Dette publique ottomane et, en Égypte, la Caisse de la Dette publique créée en 1876 a joué ce rôle [12].

La Caisse de la Dette publique a la mainmise sur une série de revenus de l’État et ce sont les représentants du Royaume-Uni et de la France qui la dirigent. La mise en place de cet organisme a été suivie d’une restructuration de la dette égyptienne, qui a satisfait tous les banquiers concernés car aucune réduction du stock n’a été accordée ; le taux d’intérêt a été fixé à un niveau élevé, 7 %, et les remboursements devaient durer 65 ans. Cela assurait une rente confortable garantie à la fois par la France, le Royaume-Uni et par les revenus de l’État égyptien dans lesquels la Caisse de la Dette publique pouvait puiser.

La priorité donnée à la satisfaction des intérêts des banquiers dans la résolution de la crise de la dette égyptienne de 1876 apparaît très clairement dans une lettre envoyée par Alphonse Mallet, banquier privé et régent de la Banque de France, à William Henry Waddington, ministre français des Affaires étrangères et futur président du Conseil des Ministres. Ce banquier écrit au ministre à la veille du Congrès de Berlin de 1878 au cours duquel va se discuter le sort de l’Empire ottoman (en particulier de ses possessions dans les Balkans et dans la Méditerranée) : « Mon cher ami, ... Si le Congrès se réunit, comme on l’espère, il suffit de combiner un mécanisme international... qui puisse exercer un contrôle efficace sur les agents administratifs du gouvernement, les tribunaux, l’encaissement des recettes et les dépenses. Ce qui a été fait en Égypte sous la pression des intérêts privés, en dehors de toute considération d’ordre public européen tant pour les tribunaux que pour le service de la dette... peut servir de point de départ. » (Lettre du 31 mai 1878. Mémoires et documents, Turquie, n° 119. Archives du Ministère des Affaires étrangères.) [13].

Les enjeux géostratégiques entre grandes puissances européennes

Si la mise en place de la Caisse de la Dette publique et la restructuration de la dette égyptienne qui a suivi satisfaisaient au premier chef les intérêts des banquiers, les intérêts des grandes puissances, dont provenaient les banquiers, étaient également directement en jeu. Le Royaume-Uni était de loin la première puissance européenne et mondiale. Elle considérait qu’elle devait contrôler et dominer entièrement la Méditerranée orientale qui gagnait en importance vu l’existence du Canal de Suez, qui donnait accès directement à la route maritime des Indes (qui faisait partie de son empire) et du reste de l’Asie. Le Royaume-Uni souhaitait marginaliser la France, qui exerçait une influence certaine en Égypte à cause des banques et du Canal de Suez dont la construction avait été financée via la bourse de Paris. Afin d’obtenir de la France qu’elle laisse entièrement la place au profit de l’Angleterre, il fallait primo satisfaire les intérêts des banquiers français (très liés aux autorités françaises, c’est le moins qu’on puisse dire) et secundo lui offrir une compensation dans une autre partie de la Méditerranée. C’est là qu’intervient un accord tacite entre Londres et Paris : l’Égypte reviendra au Royaume-Uni tandis que la Tunisie passera entièrement sous le contrôle de la France. En 1876-1878, le calendrier exact n’est pas encore fixé, mais la perspective est très claire. Il faut ajouter qu’en 1878 le Royaume-Uni a acheté l’île de Chypre à l’Empire ottoman. Chypre est un autre pion dans la domination britannique de la Méditerranée orientale.

L’avenir de la Tunisie et de l’Égypte ne se règle pas seulement entre la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne, qui vient d’être unifiée et qui est la principale puissance européenne montante à côté du Royaume-Uni, a son mot à dire. Otto von Bismarck, le chancelier allemand, a été manifestement clair : il a déclaré à maintes reprises, lors de conversations diplomatiques secrètes, que l’Allemagne ne prendrait pas ombrage d’une prise de contrôle de l’Égypte par Londres et d’une prise de contrôle de la Tunisie par la France. En contrepartie, l’Allemagne voulait le champ libre dans d’autres parties du monde. Les dirigeants politiques français étaient d’ailleurs bien conscients des motivations de Bismarck. L’Allemagne avait imposé une défaite militaire humiliante à la France en 1870-1871 et lui avait ravi l’Alsace et la Lorraine. Bismarck, en « offrant » la Tunisie à la France, voulait détourner Paris de l’Alsace et de la Lorraine en lui offrant un prix de consolation. Une très large documentation est disponible à ce sujet.

En somme, le sort réservé à l’Égypte et à la Tunisie préfigure le grand partage de l’Afrique auquel les puissances européennes se livrèrent, quelques années plus tard, lors d’une autre conférence à Berlin tenue en 1885 [14].

L’occupation militaire de l’Égypte à partir de 1882 et sa transformation en protectorat

Dans le cas de l’Égypte et de la Tunisie, la dette a constitué l’arme la plus puissante utilisée par des puissances européennes pour assurer leur domination, en les menant jusqu’à la soumission totale d’États jusque-là indépendants.

Suite à la mise en place de la Caisse de la Dette publique, les banques françaises font le maximum pour obtenir toujours plus de remboursements et de profits en prenant de moins en moins de nouveaux engagements. À partir de 1881, les banques françaises renoncent à octroyer de nouveaux prêts à l’Égypte, elles se contentent d’engranger les remboursements des anciennes dettes restructurées. Quand en janvier 1882 une crise boursière éclate à Paris, les banques françaises ont d’autres préoccupations que l’Égypte.

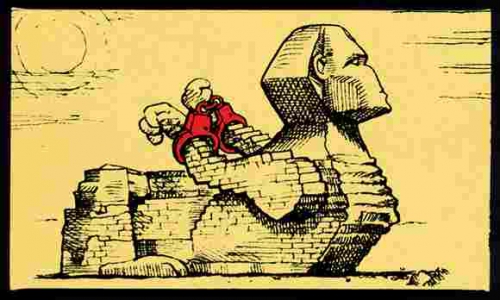

La Caisse de la Dette publique impose à l’Égypte des mesures d’austérité très impopulaires qui génèrent une rébellion, y compris militaire (le général Ahmed Urabi défend des positions nationalistes et résiste aux diktats des puissances européennes). Le Royaume-Uni et la France prennent prétexte de la rébellion pour envoyer un corps expéditionnaire à Alexandrie en 1882. Finalement, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l’armée égyptienne, occupe militairement de manière permanente le pays et le transforme en un protectorat. Sous domination britannique, le développement de l’Égypte sera largement bloqué et soumis aux intérêts de Londres. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg en 1913 : « L’économie égyptienne a été engloutie dans une très large mesure par le capital européen. D’immenses étendues de terres, des forces de travail considérables et une masse de produits transférés à l’État sous forme d’impôts ont été finalement transformés en capital européen et accumulés. » [15]

La Caisse de la Dette publique ne sera supprimée qu’en juillet 1940 [16] (voir illustration ci-dessous). L’accord imposé à l’Égypte par le Royaume-Uni en 1940 prolonge la domination financière et coloniale car le Royaume-Uni obtient la poursuite des remboursements d’une dette qui est devenue permanente.

Il faudra le renversement de la monarchie égyptienne en 1952 par de jeunes militaires progressistes dirigés par Gamel Abdel Nasser et la nationalisation du Canal de Suez le 26 juillet 1956 pour que, pendant une période d’une quinzaine d’années, l’Égypte tente à nouveau un développement partiellement autonome [17].

Eric Toussaint

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37998

Bibliographie

- Anderson, Perry. 1976. L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, traduction française 1978, Paris : Maspero, 2 volumes, 203 p. et 409 p.

- BATOU, Jean. L’Égypte de Muhammad Ali. Pouvoir politique et développement économique, 1805-1848. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1991, 46ᵉ année, N°2. pp. 401-428, en ligne

- BOUVIER, Jean. 1960. Les intérêts financiers et la question d’Égypte (1875-1876), Revue Historique, 1960, T. 224, Fasc. 1, pp. 75-104.

- CORM, Georges. 1982. L’endettement des pays en voie de développement : origine et mécanisme in Sanchez Arnau, J.-C. coord. 1982. Dette et développement (mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers-monde), Editions Publisud, Paris

- DRIAULT, Edouard et LHÉRITIER, Michel. 1926. Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, Paris : Presses universitaires de France (PUF), 5 tomes.

- Foreign Affairs, United Kingdom, Treaties. 1940. CONVENTION RELATIVE A L’ABOLITION DE LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 17 July 1940. London.

- LUXEMBURG, Rosa, 1913, L’Accumulation du capital, Paris : Maspero, Vol. II, 1969.

- MANDEL, Ernest, 1972, Le Troisième âge du capitalisme, Paris : La Passion, 1997, 500 p.

- MARICHAL, Carlos, 1989, A Century of Debt Crises in Latin America, Princeton : Princeton University Press, 283 p.

- Ministère des affaires étrangères de la France. 1876. Décret d’institution de la caisse de la dette publique d’Égypte... et 6 autres décrets relatifs au Trésor et à la dette, Paris, 1876. 30 pages. consulté le 14 mai 2016

- Ministère des affaires étrangères de la France. 1898. Arrangement financier avec la Grèce : travaux de la Commission internationale chargée de la préparation du projet, Paris, 1898, 223 pages.

- REINHARDT, Carmen et ROGOFF, Kenneth, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, 2010.

- REINHARDT, Carmen M., and SBRANCIA, M. Belen. 2015. The Liquidation of Government Debt. Economic Policy 30, no. 82 : p 291-333

- SACK, Alexander Nahum, 1927, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, Paris.

- THIVEAUD, Jean-Marie. Un marché en éruption : Alexandrie (1850-1880). Revue d’économie financière, 1994, n°30. Les marchés financiers émergents (II) sous la direction de Olivier Pastré. pp. 273-298.

- Toussaint, Éric. 2004. La Finance contre les peuples. La bourse ou la vie, CADTM-Bruxelles/CETIM-Genève/Syllepse-Paris, 640 p.

- TOUSSAINT, Éric. 2016. « La Grèce indépendante est née avec une dette odieuse »

- TOUSSAINT, Éric. 2016. « Grèce : La poursuite de l’esclavage pour dette de la fin du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale »

- Toussaint, Éric. 2006. Banque mondiale : le coup d’État permanent, Liège-Paris-Genève, CADTM-Syllepse-Cetim, 2006.

- WESSELING, Henri. 1996. Le partage de l’Afrique - 1880-1914, Paris, Denoël (Folio Histoire, 2002 ; 1re édition en néerlandais en 1991), 840 p.

Remerciements

L’auteur remercie pour leur relecture et leurs suggestions : Gilbert Achcar, Mokhtar Ben Afsa, Omar Aziki, Fathi Chamkhi, Alain Gresh, Gus Massiah, Claude Quémar, Patrick Saurin, Dominique Vidal.

L’auteur est entièrement responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce travail.

http://cadtm.org/La-dette-comme-instrument-de-la

Lien permanent Catégories : Dette, austérité, Fmi, Documents, Economie, Egypte, Histoire, ThéorieOman 0 commentaire -

Nouveautés sur "Lutte Ouvrière"

-

Islamophobie et orientalisme inversé: Europe et Moyen-Orient

Certains courants de la gauche radicale peinent à articuler la lutte contre l’islamophobie en Europe avec le soutien aux luttes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Tandis que d’autres, traversés par le concept « orientaliste », promeuvent l’islam politique comme vecteur d’émancipation. Deux maux dont la gauche doit se défaire, selon Joseph Daher.

La lutte contre l’islamophobie en Europe et pour le changement radical des sociétés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord nécessite encore et toujours des débats au sein de la gauche radicale, car certains ont parfois du mal à combiner les deux objectifs pour différentes raisons, souvent d’ailleurs contradictoires. Dans la première partie de cet article, nous traiterons de la nécessité de la lutte contre l’islamophobie comme objectif central de la lutte pour une société plus égalitaire et plus juste, particulièrement en période de crise économique et de montée du racisme en Europe.

Dans la seconde partie, nous démontrerons que la lutte contre l’islamophobie ne doit en aucun cas laisser la place à un « orientalisme en retour ou inversé » qui traverse certains courants de gauche dans leur analyse du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

L’islamophobie est tout d’abord le racisme envers la communauté musulmane, les citoyen-ne-s de confession musulmane, pratiquants ou non, simples croyants ou athées, mais portant un prénom musulman. L’islamophobie ne mesure pas la religiosité d’une personne. Elle connu une explosion en Occident après les attentats du 11 septembre 2001. Un nouvel ennemi avait été trouvé et les lois discriminantes à l’encontre des communautés musulmanes en Europe ont connu un boom.

Dans un rapport publié en 2012, intitulé Choix et préjugés - la discrimination à l’égard des musulmans en Europe, Amnesty International s’alarme du climat islamophobe.

De nombreux pays européens (France, Suisse, Autriche...) sont pointés du doigt pour leurs pratiques, encouragées par des partis politiques en quête de voix électorales, ajoute le rapport. Le rédacteur du rapport décrit par exemple le fait que « des femmes musulmanes se voient refuser des emplois et des jeunes filles sont empêchées d’aller en classe simplement parce qu’elles portent des vêtements traditionnels comme le foulard (...). Des hommes peuvent être licenciés pour porter des barbes associées à l’islam ».

La Suisse n’échappe pas à cette atmosphère islamophobe, dont le symbole reste la loi sur l’interdiction de construction de nouveaux minarets votée en 2009.

La gauche radicale, dans la résistance aux intérêts capitalistes qui veulent imposer des mesures d’austérités à travers l’Europe, via l’outil principal de la dette mais également via le racisme et l’islamophobie, ne peut se permettre de reléguer cette question. L’islamophobie, comme le racisme et le communautarisme, est un instrument des classes dirigeantes pour diviser les classes populaires et les détourner de leur réel ennemi : la classe bourgeoise.

Trostky affirmait que même si une démocratie complète est illusoire sous le système capitaliste, le mouvement révolutionnaire ne doit en aucune façon renoncer, même sous l’impérialisme, à la lutte pour les droits démocratiques.

Le combat contre l’islamophobie et le racisme en général et pour le droit à l’exercice de la liberté de conscience est fondamental dans la pensée marxiste.

Dans sa Critique du programme de Gotha du Parti Ouvrier Allemand (1875), Marx expliquait que la liberté privée en matière de croyance et de culte doit être définie uniquement comme rejet de l’ingérence étatique. Il en énonçait ainsi le principe : « Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez ». Ce même Marx a défendu l’obtention des droits civiques des juifs de Cologne en 1843 et déclarera que le privilège de la foi est un droit universel de l’homme. Le marxisme classique, celui des fondateurs, n’a d’ailleurs pas requis l’inscription de l’athéisme au programme des mouvements sociaux.

La question du voile ne concerne que les femmes, elles doivent décider par elles-mêmes et en toute indépendance de son port ou non. Le voile imposé ou retiré par la force est un acte réactionnaire et qui va à l’encontre de tout soutien à l’autodétermination des femmes.

Dans cette lutte contre l’islamophobie, nous nous opposons à ceux et celles qui, à gauche, rejettent toute unité d’action avec des groupes ayant une base ou se revendiquant de fondements religieux, en faisant appel à la fameuse phrase de Karl Marx selon laquelle la religion est « l’opium du peuple », sans faire référence à la suite du texte qui explique le réel sens à y donner.

Un certain nombre d’exemples historiques démontrent l’erreur de ce positionnement.

La gauche radicale a collaboré et lutté côte à côte avec les adeptes de la théologie de la libération, qui avaient développé une critique radicale du capitalisme contre les dictatures d’Amérique du Sud. Le parti bolchevique n’hésitait pas à coordonner des luttes avec le Bund, union générale des travailleurs juifs de Pologne, de Lituanie et de Russie, fondée en 1897, qui, malgré son orientation athéiste, anticléricale et fondamentalement socialiste, était basée sur un regroupement communautaire.

Finalement Malcolm X qui, tout en restant fidèle à ses convictions religieuses, particulièrement à la fin de sa vie, évoluait à gauche. Il n’hésita pas à critiquer les dirigeants musulmans dans une interview en 1965, qu’il accusa d’avoir volontairement maintenu les peuples, et les femmes en particulier, dans l’ignorance. Il ajouta aussi que l’état d’avancement d’une société se mesure à la situation faites aux femmes, en déclarant que « plus les femmes sont éduquées et impliquées... plus le peuple entier est actif, lumineux et progressiste ».

L’intervention des forces progressistes et révolutionnaires permet la radicalisation des mouvements de contestation populaire. Elle doit également empêcher toute dérive de confiscation « identitaire » des débats et des dynamiques politiques en inscrivant les luttes dans une perspective humaniste et universelle, sans laisser la place à une forme d’« orientalisme en retour » qui touche certains courants de gauche, en Occident comme au Moyen Orient.

L’« orientalisme en retour » est un concept développé par le marxiste syrien Sadiq Jalal al Azm, en 1980, face à ce qu’il considère comme une ligne révisionniste de la pensée politique arabe, qui a fait surface sous l’effet du processus révolutionnaire iranien après 1979.

La thèse centrale de ce courant, qui trouve à sa source un certain nombre d’intellectuels de gauche et nationalistes déçus, peut se résumer comme suit : « Le salut national tant recherché par les Arabes depuis l’occupation napoléonienne de l’Egypte ne se trouve ni dans le nationalisme laïc (qu’il soit radical, conservateur ou libéral), ni dans le communisme révolutionnaire, le socialisme ou autre, mais dans un retour à l’authenticité de ce qu’ils appellent l’islam politique populaire ».

Ainsi, les mouvements de l’Islam politique ont tendance à promouvoir l’idée que la libération et le développement des pays arabes dépendent en premier lieu de l’affirmation de leur identité islamique, qui serait « permanente » et « éternelle », et non en luttant contre le capitalisme et l’impérialisme. D’autres questions peuvent être également débattues comme la lutte pour les droits des femmes, la lutte contre le communautarisme, le rôle de Etat, etc.

Ce courant a trouvé malheureusement des adeptes dans certains courants de la gauche en Europe également, certes minoritaires mais néanmoins présents.

L’islam politique devient pour cette tendance un agent de modernisation, et la religion islamique est la langue et la culture essentielle des peuples musulmans. Selon cette doctrine, la force motrice de l’histoire en Orient est l’Islam et non, comme en Occident, les intérêts économiques, les luttes de classe et les forces sociopolitiques.

Cette vision considère ainsi les défenseurs de l’Islam politique comme des « anti-impérialistes » ou des « progressistes », et les comparaisons avec les mouvements de la théologie de la libération ont fleuri. Ces considérations sont sans fondement.

La théologie de la libération et les mouvements islamistes ne sont pas de même nature et leurs objectifs sont différents : la théologie de la libération n’est pas tant l’expression d’une identité culturelle – dans le sens de la préservation de soi vis-à-vis d’une domination occidentale « autre », telle que la revendique le mouvement islamiste – elle s’ancre davantage dans un discours du développement et de l’émancipation des subalternes. Elle a principalement mobilisé les pauvres et les exploité-e-s, tandis que les mouvements islamistes ont tendance à cibler les classes moyennes éduquées, considérées comme les principaux agents du changement politique. Les islamistes visent avant tout à islamiser la société, la politique et l’économie, alors que les théologiens de la libération n’ont jamais eu l’intention de christianiser la société, mais plutôt de la changer à partir du point de vue des opprimé-e-s.

Il faut certes reconnaître la composante anti-impérialiste de certains mouvements luttant contre Israël – quoique, mis à part le Hamas et le Hezbollah, il s’agisse d’une posture souvent rhétorique. Et cela ne suffit pas à les caractériser comme anti-impérialistes ou progressistes. L’exemple des Frères musulmans en Egypte est parlant à bien des égards : ils n’ont cessé en effet de répéter leur respect aux accords de Camp David et ont servi d’entremetteur entre le Hamas et l’Etat d’Israël lors de la dernière offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, en novembre 2012.

Les mouvements islamistes n’encouragent en rien les politiques visant à émanciper la société, pas plus qu’ils ne s’opposent aux politiques néolibérales.

Ils les promeuvent au contraire, en réprimant les syndicats. Par ailleurs, les inégalités sociales et la pauvreté ne peuvent en aucun cas être combattues à travers la charité, qui caractérise ces mouvements. La charité les maintient au contraire puisqu’elle ne remet pas en cause le système qui les sous-tend.

En conclusion, il s’agit de s’opposer aux discours islamophobes développés et entretenus par les élites et les médias occidentaux contre les mouvements de l’Islam politique et dénoncer leur répression lorsque c’est le cas dans certains pays. Mais cette position de principe ne doit pas nous empêcher de soutenir et de lutter pour le changement radical dans les sociétés moyen-orientales et nord-africaines, en développant une analyse matérielle des dynamiques sociétales et des partis de l’Islam politique qui s’opposent par différents moyens à la continuation des processus révolutionnaires et au changement radical, comme en Egypte et en Tunisie par exemple.

Ces deux courants orientalistes qui voyaient la religion comme le moteur de l’histoire de la région peuvent revoir leur copie, car les mots d’ordre des révolutions de la région n’ont pas été « l’Islam est la solution », mais bien « la révolution continue est la solution » ou encore « Pain, liberté et indépendance ». Les processus révolutionnaires au Moyen Orient et en Afrique du Nord ont ouvert une nouvelle page de luttes et d’émancipations, non seulement au niveau régional, mais international également.

Joseph Daher

Le Courrier de Genève. Lundi 28 janvier 2013 :

http://www.lecourrier.ch/105465/islamophobie_et_orientalisme_inverse* Chercheur doctorant à la School of Oriental and African Studies (SOAS), Londres.

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37923

-

Non, antisionisme et antisémitisme ne sont pas synonymes (Ujfp)

Selon Manuel Valls, l’antisionisme est « tout simplement le synonyme de l’antisémitisme et de la haine d’Israël ».

Prononcée le 7 mars lors du dernier dîner annuel du Crif (Conseil représentatif des juifs de France), organisme principalement dédié à la défense des gouvernements israéliens successifs auprès des autorités françaises, cette accusation vise à faire peser un soupçon indistinct d’infamie sur les mouvements de solidarité avec les Palestiniens. Voire à les criminaliser, comme on le constate avec la pénalisation des appels au boycott des produits israéliens en provenance des territoires occupés.

Passons sur le fait qu’il est permis – et même valorisé – dans notre pays d’appeler à la guerre (en Irak, au Darfour, en Syrie, en Libye) mais illicite de protester par un boycott de consommation contre une politique coloniale. Intéressons-nous plutôt aux rapports entre sionisme et antisémitisme, en nous souvenant en premier lieu que la majorité des juifs du monde, et notamment les Français, furent opposés au sionisme jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale et que même alors, la majorité des juifs d’Europe ne choisit pas la Palestine après la shoah. Pas plus que les juifs russes fuyant les pogroms à la fin du XIXe siècle, dont seul 1 % se rendit en « Terre promise ».

Quant aux juifs français engagés dans le soutien au capitaine Dreyfus, tous ne suivirent pas Théodore Herzl, fondateur du sionisme, qui fit de ce procès inique le déclencheur de son projet national. Lorsque Herzl affirmait que l’affaire Dreyfus marquait l’échec du modèle républicain d’intégration des juifs, d’autres voyaient dans le foyer national juif un « piège tendu par l’antisémitisme » [1]. Et c’est dans une logique tout impériale que Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères lui apporta son soutien en novembre 1917, durant la Première Guerre mondiale.

Que l’on puisse sans contradiction être prosioniste et antisémite devrait tomber sous le sens, puisqu’il s’agissait, dès l’origine, de débarrasser l’Europe de ses juifs, projet commun des uns et des autres avant que surgisse la folie hitlérienne. La dimension biblique comptait dans ce soutien, les courants évangéliques anglais de l’époque, comme leurs homologues contemporains aux Etats-Unis, voyant dans le rassemblement des juifs en Palestine l’actualisation du récit de l’ancien testament et le prélude à l’avènement du Messie.

Que l’on puisse sans contradiction être prosioniste et antisémite devrait tomber sous le sens, puisqu’il s’agissait, dès l’origine, de débarrasser l’Europe de ses juifs, projet commun des uns et des autres avant que surgisse la folie hitlérienne. La dimension biblique comptait dans ce soutien, les courants évangéliques anglais de l’époque, comme leurs homologues contemporains aux Etats-Unis, voyant dans le rassemblement des juifs en Palestine l’actualisation du récit de l’ancien testament et le prélude à l’avènement du Messie.

Les plus fervents et les plus radicaux des défenseurs d’Israël en toutes circonstances se recrutent d’ailleurs parmi ces évangéliques américains, lesquels véhiculent les plus classiques des stéréotypes antisémites tout en soutenant les plus durs des colons israéliens. L’avenir qu’ils réservent aux juifs laisse songeur quant aux alliances de l’Etat hébreu : selon l’interprétation évangélique de la Bible, les juifs devront en effet se convertir ou périr lors du Jugement dernier hâté par leur regroupement en Palestine.

On peut certes être antisioniste par haine des juifs, qui pourrait le nier ? Mais on peut n’être pas moins antisémite et un sioniste ardent, ce que notre Premier ministre semble ignorer. Estimer que la création d’Israël fut une décision funeste, y compris pour les juifs, relève de la liberté d’opinion, au même titre que l’opinion contraire. Telles sont, stricto sensu, les significations des mots antisioniste et sioniste. Les deux positions, regards opposés mais également légitimes sur un événement historique, peuvent se nourrir de l’antisémitisme, comme elles peuvent y être totalement étrangères.

Les saisies de terres, destructions de maisons, emprisonnements administratifs, extensions de colonies, voilà ce qui nourrit aujourd’hui la critique d’Israël et de sa politique du fait accompli. Si le sionisme historique est pluriel, sa forme contemporaine est monocolore, largement sous le contrôle des colons. Et l’antisionisme est pour beaucoup une simple opposition à la stratégie d’occupation des territoires palestiniens et aux exactions qui l’accompagnent.

Voilà ce que cherche à masquer le Crif, principal porte-voix du gouvernement israélien en France, désormais détrôné dans ce rôle par le Premier ministre.

RONY BRAUMAN

Ancien président de Médecins sans frontières, professeur associé à l’Institut d’études politiques de Parisjeudi 31 mars 2016 par

-

La gauche radicale après les attentats de Bruxelles (ESSF)

Pierre Rousset

Le silence de la blogosphère anglophone, les non-dits en France Comment faire face

Depuis janvier 2915, les attentats « djihadistes » ont pris en Europe une dimension et une dynamique sans précédent. Pourtant, une grande partie de la gauche radicale anglophone ne veut pas en prendre la mesure. En France, il reste à pousser plus avant la réflexion sur les implications de cette situation nouvelle : comment faire face ?

Les attentats « djihadistes » meurtriers se succèdent en Afrique, au Moyen-Orient et au Maghreb, en Asie comme en Europe ou en Amérique du Nord. Ils doivent être analysés dans leur dimension internationale –, mais aussi dans leurs réalités régionales ou nationales.

Je ne traiterai ici que du cadre européen, depuis janvier 2015 (attaques dans l’agglomération parisienne contre Charlie Hebdo et l’Hyper-Casher) en partant de deux questions : les réactions de la blogosphère anglophone et de la gauche radicale française.

Après l’orage, le silence de la blogosphère anglophone

Après l’attentat contre Charlie Hebdo, la blogosphère anglophone s’est enflammée : des milliers de courriels, des centaines d’articles lapidaires, des assauts furieux, des polémiques revanchardes… Cependant, les attentats qui ont suivi peu après au Danemark (en février) l’on laissé de marbre, ainsi que les véritables massacres de Paris en novembre dernier et de Bruxelles ce mois de mars. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Certes, quelques organisations comme ISO aux Etats-Unis, ont publié des articles et témoignages significatifs sur les récents massacres [1], et des sites progressistes ont couvert ces événements avec constance, comme Open Democracy. Mais d’autres organisations qui suivent pourtant avec attention l’actualité moyen-orientale semblent assez peu concernées.

Quant à la blogosphère, elle est restée indifférente, car il n’y avait plus d’enjeu qui la stimule.

La grande question qui l’agitait en janvier 2015 ne concernait pas l’analyse de la politique terroriste de l’Etat islamique, mais la culpabilité des victimes : Charlie Hebdo accusé d’islamophobie, « les » Français ou « la » gauche française dont, n’est-ce pas, chacun connaît le racisme.

Est-il possible maintenant, après les récents massacres, de reconnaître ce que cet « angle de vue » avait de parochial, de nombrillaire et d’identitaire ? Charlie Hebdo n’était en rien « responsable » des attentats de janvier 2015, il n’était qu’une cible utile. Ils auraient eu lieu même si ce journal n’avait pas existé – comme d’autres avaient eu lieu avant et ont eu lieu après. Pour une certaine gauche radicale, l’arbre de Charlie Hebdo a été utilisé pour cacher la forêt djihadiste.

Il ne s’agit pas ici d’une rationalisation à postériori. C’était déjà évident à l’époque. L’article d’analyse que nous avions écrit alors, François Sabado et moi [2], mentionnait à peine Charlie Hebdo, car il « n’expliquait » rien. J’ai par ailleurs répondu aux accusations portées contre ce journal [3], mais quoi que l’on pense de son orientation éditoriale et de son histoire, le problème de fond n’était pas là.

Une partie de la gauche radicale a voulu croire que l’Etat islamique (ou autres mouvements djihadistes) ne s’attaquait qu’à des « symboles compréhensibles », comme Charlie, les juifs (censés incarner l’Etat d’Israël) ou des églises (les « Croisés » occidentaux). C’était une lecture complaisante, mais aussi totalement illusoire des objectifs de Daesh (je renvoie à l’article que nous avons écrit, François Sabado et moi, après le 13 novembre [4]). La population, indifférenciée (et même non européenne, dans un aéroport international), est tout autant « cible légitime » [5] à ses yeux. L’orientation de l’EI est bien de tuer, blesser, traumatiser le maximum de monde pour aviver les tensions au sein de la population.

Nous vivons dorénavant en Europe sous la menace perpétuelle d’attaques terroristes massives, comme c’est déjà le cas en d’autres régions. Il faut certes en comprendre les causes profondes là-bas (guerres sans fin, ordre néolibéral, régimes dictatoriaux…) et ici (précarisation de la vie, dictature des « marchés », discriminations…), mais aussi prendre la mesure des conséquences. Comment réussir à bloquer la constitution de régimes d’exception, comme en France, quand de tels attentats se succèdent ? Comment réussir à imposer l’accueil des réfugiés, quand la peur du « faux Syrien vrai terroriste » s’installe ? Comment refouler les extrêmes droites quand une extrême droite islamiste leur sert de faire valoir (et réciproquement) ?

La politique de Daesh et ses « objectifs de guerre » pèsent dorénavant de façon majeure sur l’évolution de la situation en Europe – pour le pire. Si l’on ne veut pas être otage des réponses sécuritaires, militaires et liberticides de nos gouvernants, il nous faut leur opposer une autre façon de combattre le djihadisme – mais il faut l’opposer en pratique et pas seulement verbalement.

Prises de positions françaises

Nous avons publié sur ESSF de nombreux communiqués et déclarations, après les attentats de Bruxelles, en quatre lots [6]. Je m’y réfèrerais en indiquant le numéro du « lot ».

Mais commençons par une complainte belge (lot 1) :

« Pourquoi les musulmans ne descendent pas en masse dans la rue pour condamner ? »

Parce que nous sommes en train de conduire les taxis qui ramènent gratuitement la population chez elle depuis hier…

Parce que nous sommes en train de soigner les blessés dans les hôpitaux…

Parce que nous conduisons les ambulances qui filent comme des étoiles sur nos routes pour essayer de sauver ce qu’il reste de vie en nous…

Parce que nous sommes à la réception des hôtels qui accueillent les badauds gratuitement depuis hier…

Parce que nous conduisons les bus, les trams et les métros afin que la vie continue, même blessée…

Parce que nous sommes toujours à la recherche des criminels sous notre habit de policier, d’enquêteur, de magistrat…

Parce que nous pleurons nos disparus, aussi…

Parce que nous ne sommes pas plus épargnés…

Parce que nous sommes doublement, triplement meurtris…

Parce qu’une même croyance a engendré le bourreau et la victime…

Parce que nous sommes groggy, perdus et que nous essayons de comprendre…

Parce que nous avons passé la nuit sur le pas de notre porte à attendre un être qui ne reviendra plus…

Parce que nous comptons nos morts…

Parce que nous sommes en deuil…

Le reste n’est que silence… »

Ismaël Saidi, Belgo-marocain, auteur de la pièce DjihadRetour en France. En règle général, les syndicats (lot 2)

Mouvements et partis condamnent clairement le massacre, ses auteurs et les mesures liberticides ou discriminatoires que nos gouvernants prennent en guise de réponse. Certains n’ont à ce jour rien publié (Solidaires…), d’autres se braquent sur un lapidaire raidissement défensif. Le pompon revient ici à Alternative Libertaire qui se contente de publier sur son site une déclaration d’AL Bruxelles affirmant qu’elle poursuivra son combat (lot 4, comme les suivants). C’est un peu court, au vu des circonstances !

D’autres partis, comme le NPA, condamnent fermement les « attentats ignobles », affirment leur solidarité avec les victimes, dénoncent les buts des terroristes (« créer un engrenage irréversible de terreur et de violence en semant la haine et la peur ») ; mais après ce premier paragraphe, les six suivants sont entièrement tournés contre la politique intérieure et moyen-orientale de nos gouvernants et contre « les serviteurs des banques et des multinationales qui dirigent le monde ». Notre seule possibilité d’action est-elle d’exiger de nos gouvernements un changement radical d’orientation ?

Quant à Ensemble ! (membre du Front de Gauche), elle en reste à des généralités très générales : « S’il est nécessaire de se doter de tous les moyens nécessaires pour assurer la sûreté publique et de prévenir de nouveaux attentats, cela passe par la nécessité de donner tous les moyens nécessaires aux services publics, une lutte résolue contre les inégalités, les discriminations, et non par le rejet des migrants ou la mise en place d’un état d’urgence permanent qui a suscité une stigmatisation des musulmans et une criminalisation des mouvements sociaux. »

Enfin, le Parti de Gauche centre son communiqué sur la seule Syrie, réitérant sa ligne « pro-Poutine » : « Le soutien militaire aux pays et forces qui se battent aujourd’hui contre Daesh sur le terrain doit être apporté par une coalition internationale sous égide de l’ONU. Car c’est dans cette région du monde, et dans le respect du droit international, que doit être éliminée la menace de Daesh. ».

Bien entendu, il ne s’agit encore que de brefs communiqués écrits à chaud. Il faut attendre la parution d’articles plus développés pour mieux fonder la discussion. Ainsi, la déclaration de la LCR-SAP de Belgique (lot 1) peut maintenant être complétée par une analyse de Daniel Tanuro (qui en est l’un des dirigeants) [7]. Notons seulement pour l’instant que la condamnation politique de l’Etat islamique (et non seulement de ses méthodes meurtrières) est aujourd’hui plus générale et plus fondée que par le passé ; mais que la question « comment combattre le djihadisme » est esquivée ou traitée en termes trop généraux.

Entre un présent détestable et des lendemains qui chantent, comment combattre ?

Dans une large mesure, les combats que nous menons déjà font partie de la solution. Ils s’attaquent aux racines sociales de la crise démocratique, visent à reconstruire une alternative solidaire (réellement à gauche) qui permette de rompre le choix mortifère entre hégémonie néolibérale et idéologies de haine, posent la question de la paix et de la sécurité du point de vue des peuples et non plus des puissances, etc. Cependant, outre les rapports de forces, nous nous heurtons à de réelles difficultés, dont :

La crédibilité en ce présent détestable : le « peuple » n’est pas en mesure aujourd’hui de chasser de son sein, par le rejet social, par la fureur collective, les extrêmes droites (non confessionnelles ou religieuses) en particulier djihadistes. Police, armée et services secrets apparaissent alors comme un bien, ou comme un mal nécessaire. Rappelons-nous ce cri du cœur d’une victime soufflée par les explosions à l’aéroport de Bruxelles : « ils sont où ces putains de soldats ! ». Il ne faut pas se payer de mots, mais attaquer là où l’instrumentalisation de la peur par nos gouvernants peut être démontrée.

L’incrédibilité des lendemains qui chantent : il importe évidemment de donner un horizon à nos résistances, un nom à notre alternative, mais personne ne croît (surtout pas nous) que nous marchons à grands pas vers sa réalisation prochaine.

Comment donc mieux combattre ? Je n’ai évidemment pas la prétention d’offrir une réponse clé en main ! Cependant, je pense qu’il y a matière à débat, en partant de deux considérants :

Le djihadisme – ainsi qu’une nébuleuse de courants politico-religieux qui lui sont idéologiquement proches – n’est plus seulement un produit d’importation, ombre portée de la crise irako-syrienne, mais aussi une réalité endogène. Il doit donc être combattu ici et pas seulement là-bas.

Ce combat là-bas et ici doit être mené par les forces progressistes sur leurs propres bases, de concert avec les résistances à l’impérialisme et aux dictatures. Cela nous concerne. Il ne suffit pas de lutter indirectement contre le djihadisme et autre mouvement fondamentaliste (par exemple en dénonçant notre impérialisme). Il nous faut les combattre directement, car ils font dorénavant partie de notre réalité.

Je vais essayer de montrer ce qu’à mon sens cela peut vouloir dire.

« Tous ensemble »

Nous avons dans notre main un atout maître, notamment en France : la brutalité et l’universalité des attaques néolibérales : ordre sécuritaire, destruction du code du travail, etc. Cela donne un fondement objectif très profond à une résistance « Tous ensemble ».

Bien entendu, le « Tous ensemble » peut noyer les exigences propres des plus exploitées ou discriminées, des « sans voix », des « sans pouvoir ». Il faut se prémunir consciemment contre ce risque, mais il faut aussi valoriser le « Tous ensemble » – dans la lutte aussi bien que dans le quotidien.

Comme le note l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (lot 3), « Nous ne voudrions pas que, désormais [l]es habitants se replient et se regardent en chiens de faïence, se méfiant les uns des autres. Les attentats ont tué indistinctement. Plus que jamais, il faut mettre en œuvre des politiques qui inventent des dispositifs de rencontres, de dialogues, de mélanges, qui mettent l’accent sur la connaissance des récits singuliers qui composent notre aventure urbaine pour en faire une geste collective. »

« Tous ensemble » exige de notre part que nous militions en tenant compte de toutes les exigences du salariat réellement existant (qui inclut, oh combien, le « précariat ») ou des habitants des quartiers populaires – même quand cela sort de nos routines syndicales ou politiques. Il n’est pas suffisant, par exemple, de lutter contre la violence policière dans les quartiers. Il faut aussi prendre en compte la violence quotidienne des gangs.

« Tous ensemble » exige de notre part de défendre toutes les victimes. Il y a parfois une tendance à hiérarchiser la solidarité ce qui, en pratique, revient à abandonner à leur sort certaines victimes « non prioritaires » ou agressées par un « opprimé oppresseur ». Pour être concret, il faut défendre le juif menacé de mort et pas seulement le (supposé) musulman face à l’islamophobie. Il faut aussi défendre les femmes « arabo-musulmanes » qui refusent l’envoilement que veulent leur imposer les conservateurs islamistes et pas seulement la femme voilée frappée, injuriée, humiliée par le raciste « bien de chez nous ». Il faut combattre l’homophobie où qu’elle s’exprime.

« Tous ensemble » exige de lutter contre tous les racismes, contre toutes les xénophobies, contre la haine de l’Autre. Les racismes ont des histoires et des encrages différents dont il faut tenir compte, mais il n’y a pas de racisme indolore. Le racisme et la xénophobie sont des poisons mortels qui, au bout du compte, rendent impossible une lutte commune et servent à merveille l’ordre dominant qui ne survit que grâce à nos divisions.

Car le « Tous ensemble » n’exige pas seulement la reconnaissance fraternelle de l’Autre, une valorisation de la « mixité », mais aussi des combats communs pour des droits communs : à une vie non précaire, à l’éducation et à la culture, à l’emploi, à la sécurité, à la santé…

Un combat idéologique

Il n’y a pas de profil type des personnes qui, en Europe, rejoignent l’Etat islamique : les origines sociales, géographiques ou (non) religieuses varient, reflétant une crise globale. Evidemment, celui de « nos » djihadistes est plus resserré. Ayant souvent appartenu à des gangs, ayant connu la prison, étant déjà familiers des opérations armées, ils ont les connexions qui leur permettent d’agir sur ce terrain.

Il ne faut pas pour autant sous-estimer le facteur idéologique dans les processus dits de radicalisation de l’islam ou d’islamisation de la radicalité (je trouve l’usage du mot « radical » fort peu approprié !). Des courants salafistes, par exemple, ne conduisent pas nécessairement au djihadisme [8], mais il n’en sont pas moins ultra-réactionnaires . De façon générale, nous assistons à une montée en puissance de courants conservateurs (qui n’est pas propre aux seuls milieux musulmans). Le tout crée un bain idéologique sur lequel le fondamentalisme (l’intégrisme) politique prospère.

Nous combattons l’intégrisme catholique et évangélique protestant (d’extrême droite) sur la base des droits : IVG, mariage pour tous, éducation à la science (contre le créationnisme) et à l’égalité de genre… Il doit en aller de même à l’encontre de l’intégrisme islamique (d’extrême droite lui aussi).

Vu la place qu’occupe la subordination des femmes dans la pensée conservatrice et, en particulier, dans le djihadisme, la défense de leurs droits (comme de ceux des homosexuels) est évidemment un terrain de confrontation pour nous décisif.

Les extrêmes droites sont, de façon générale, à l’offensive en Europe, affichant de nombreux visages identitaires. Ce sont les anciennes et nouvelles extrêmes droites « bien de chez nous », plus ou moins fascisantes, qui sont en position de postuler au pouvoir dans divers pays européens – ou qui influencent déjà les pouvoirs en place. Un danger majeur !

Il ne faut pas pour autant ignorer les conséquences du développement d’extrêmes droites à référence islamiste. Elles s’enracinent en effet dans des milieux populaires où un parti comme le Front national (pour parler de la France) ne peut pénétrer. En ce sens, ils se complètent, construisant de redoutables barrières à tout projet émancipateur, solidaire, réellement à gauche.

Ne pas sacrifier leurs droits (voire leur vie) à notre sécurité

Nos dénonçons sans relâche l’utilisation par nos gouvernants de la peur pour justifier l’imposition de mesures liberticides ici et d’une politique de guerre là-bas. Problème : certaines positions à gauche font preuve d’un cynisme fort peu solidaire. J’en prends deux exemples.

Conforter le salafisme ?

Dans une tribune pour Libération [9], le philosophe et sociologue Raphaël Liogier veut marier (notre) liberté et (notre) sécurité. Il propose, afin de lutter plus efficacement contre le djihadisme armé, de s’appuyer sur les mosquées salafistes (au lieu de les cibler comme le fait le gouvernement). Les milieux salafistes menacés par Daesh pourraient ainsi offrir aux autorités « un véritable réseau d’information au cœur du milieu musulman ».

« Contrairement aux djihadistes, souligne Liogier, ces fondamentalistes sont focalisés sur la vie quotidienne et les mœurs, ils sont complètement dépolitisés. » Donc pas de problème ? Notre universitaire prend Abou Houdeyfa, imam de Brest, comme exemple de représentant des mosquées salafistes avec lesquelles il faut collaborer. La rédaction de Libération note que pour cet imam, « la musique fait naître le mal. ».

Ce n’est pas un hasard si Liogier, pour lever tout ambiguïté, prend Abou Houdeyfa comme exemple de « point d’appui ». Ce dernier a effet provoqué un scandale, après la publication d’une vidéo, sortie en septembre dernier, extraite de l’un de ses cours. Il y explique devant des enfants qu’écouter de la musique est interdit et que « ceux qui l’aiment » sont ceux qui risquent d’« être transformés en singes et porcs » dans l’au-delà. Que ceux qui la consomment sont sur la voie du diable [10].

Sommes-nous indifférents à ce qu’un tel enseignement soit servit à de jeunes enfants ? La criminalisation de la musique n’est-elle pas une violence sociale d’une terrible brutalité – et ce dans toutes les parties du monde. Comment ignorer la richesse des cultures musicales des pays musulmans ? Et quid des femmes ? Liogier reconnaît volontiers l’existence d’un « fondamentalisme extrême des mœurs, celui des femmes intégralement voilées par exemple », mais qu’importe, il n’y a là que choix de vie [11]. Fermer le ban.

Liogier prétend marier efficacité sécuritaire et démocratie. Au final cependant, il affiche une conception étroitement policière du combat contre Daesh, pour laquelle les luttes d’émancipation d’un pan entier de notre société doivent être sacrifiées sans état d’âme [12]. Démocratie pour qui ? Sécurité pour qui ?

Soutenir Poutine et Assad en Syrie ?

Revenons sur la position du Parti de Gauche. A l’occasion des attentats de Bruxelles, il a donc réitéré sa position de fond sur le conflit syrien (mainte fois affirmée par Jean-Luc Mélenchon) : soutien à l’intervention russe et au régime Assad – le Parti communiste de Belgique allant encore plus loin dans l’alignement sur Moscou (lot 3). Comme mentionné plus haut, il explique dans une langue de bois propre aux communiqués diplomatiques, qu’une coalition internationale sous égide de l’ONU doit apporter son soutien « aux pays et forces qui se battent aujourd’hui contre Daesh sur le terrain » (lot 4)– « sur le terrain » signifiant avant tout la Russie et l’armée gouvernementale de Damas.

Le régime Assad est pour une grande part responsable de la crise syrienne et des succès, dans ce pays, de l’Etat islamique. Il a torturé, affamé et tué plus de Syriens que tout autre acteur de cette guerre sans merci –, mais il est vrai qu’il n’envoie pas de commandos kamikazes ensanglanter l’Europe. Alors tant pis pour les victimes « là-bas » de l’une des dictatures les plus sanglantes au monde et de bombardements russes particulièrement meurtriers. Le « sens de l’Etat » (français), la défense de sa stature internationale et la sécurité de nos citoyens « ici » vaut bien aux yeux du PG une épaisse couche de Realpolitik !

Ici et là-bas

Dans toute perspective solidaire (internationaliste), le lien actif entre ici et là-bas s’avère essentiel. Trois suggestions pour le renforcer.

1. Coopérer plus étroitement avec les associations de l’immigration – notamment, en France, de l’immigration maghrébine. Entre janvier et novembre 2015, le mois mars a connu l’attentat du Bardo à Tunis. S’il y a eu une réponse collective de mouvements franco-tunisiens et liés aux migrations méditerranéennes [13], la gauche française ne s’est manifestée qu’en ordre dispersé. Chaque attentat de part et d’autre de la Méditerranée pourrait être l’occasion d’appels et de mobilisations communes, allant au-delà de rassemblements symboliques.

2. Renforcer la solidarité Syrie. Certes, le Collectif « Ni guerre ni état de guerre » existe, mais c’est une coalition contre la politique de l’Etat français à l’étranger comme en France même. Voilà qui est fort bien, mais cela ne remplace pas un mouvement de solidarité spécifique. En effet, tel n’est pas son objet. Le collectif appelle au retrait des forces française des théâtres d’opérations où elles sont déployées, ce qui est très important pour nous et qui aurait des implications effectives dans une partie de l’Afrique, mais fort peu en Irak-Syrie où notre impérialisme ne joue qu’un rôle mineur. Comme le note d’ailleurs « Ni guerre ni état de guerre » dans le communiqué publié après le 22 mars (lot 3), sur les 11 086 effectués par la « coalition occidentale », l’aviation française n’en a effectué « que » 680. Le retrait français ne changerait là-bas pas grand-chose, même s’il avait une portée importante ici.

La solidarité Syrie ne peut se définir seulement en rapport à notre impérialisme et, en terme vagues, à la « coalition occidentale ». Elle doit prendre en compte les acteurs principaux de la guerre qui incluent aussi la Russie, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar – voire Israël et l’Egypte –, l’Iran, le Hezbollah… et des fronts multiples, des « guerres dans la guerre »... Elle ne peut agir sans se demander à qui apporter son soutien, à qui le refuser, pour quelle paix mobiliser. Certes, la crise au Moyen-Orient est compliquée ! Mais il faut des accords de base : défendre de concert la résistance kurde et la résistance arabe populaire, progressiste – ce qui n’est possible ni avec des pro-Assad ni avec les forces qui confessionnalisent le conflit, ni avec des pro-Russe ni avec des pro-Américains.

La tâche est difficile, mais peut-on accepter que le niveau de solidarité active avec les peuples de cette région reste si faible ?

3. Internationaliser le rejet des attentats terroristes. Faire en sorte que chaque nouvel attentat soit l’occasion d’une dénonciation internationale de la part des forces progressistes, qu’une solidarité « de peuple à peuple », indépendant des gouvernants, s’affirme par des « solidarités croisées » et des appels communs. Bien entendu, les terrorismes d’Etat font un nombre de victimes plus important que les massacres djihadistes, mais l’un ne justifie pas l’autre. La dénonciation des méfaits impérialistes est déjà intégrée à l’ADN des gauches radicales. En revanche, hors des pays qui vivent depuis de longues années sous la menace fondamentaliste comme le Pakistan, cela n’est pas encore le cas concernant le djihadisme [14].

Il n’est pas question de faire du djihadisme « l’ennemi principal » et de prôner en conséquence l’union nationale ! Mais pas question non plus de faire du djihadisme un « ennemi secondaire », justifiant par là une passivité coupable.

-

Rashid Khalidi: «Les frontières du Moyen-Orient sont brûlantes» (A l'Encontre.ch)

Image de propagande de Daech montrant la destruction de la frontière Sykes-Picot par un bulldozer

Entretien avec Rashid Khalidi

conduit par Joseph ConfavreuxAu-delà des « frontières artificielles » du Moyen-Orient, voulues par les puissances impériales, Daech pourrait-il réussir là où le panarabisme a échoué, en recomposant les cartes du monde arabe ? Entretien avec Rashid Khalidi, successeur d’Edward Saïd.

Cent ans tout juste après les accords secrets Sykes-Picot, au moyen desquels les puissances impériales ont redessiné la carte du Moyen-Orient sur les décombres de l’Empire ottoman, la question des frontières a rarement été aussi brûlante dans la région.

L’organisation de l’État islamique met en scène, dans sa propagande, la destruction de la ligne de démarcation entre l’Irak et la Syrie, deux États qui pourraient bien disparaître dans leurs limites et compositions actuelles. Les Kurdes, déjà largement autonomes en Irak et en Syrie, aspirent de plus en plus ouvertement à un État-nation, inacceptable pour la Turquie. Certains jugent que la lutte contre Daech passera inévitablement par la reconnaissance d’une entité autonome pour les sunnites d’Irak. Quelques rêveurs espèrent encore une confédération des peuples arabes aujourd’hui désunis, bien que celle-ci supposerait une démocratisation profonde d’États rongés par l’autoritarisme et le clientélisme. Quant à la perspective d’un État palestinien viable, elle a rarement paru aussi lointaine…

L’historien américain d’origine palestinienne Rashid Khalidi observe le Moyen-Orient avec le savoir de l’historien et l’inquiétude lucide d’un homme situé entre plusieurs cultures, dans un moment où les adeptes d’une « guerre des civilisations » entre Orient et Occident ne cessent de gagner du terrain.

Il dirige le département d’histoire de l’université Columbia et est le titulaire de la chaire créée pour Edward Saïd en études arabes modernes. Il est notamment l’auteur de Palestine, histoire d’un État introuvable (Actes Sud, 2007), de L’Empire aveuglé. Les États-Unis et le Moyen-Orient (Actes Sud, 2004) et de L’Identité palestinienne (La Fabrique, 2003).

Il était, lundi 14 mars, au MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) de Marseille, pour le cycle de conférences Pensées du Monde, consacré cette année à « l’avenir des frontières », dont Mediapart est partenaire.

Quelles sont les conséquences présentes de la manière dont les frontières du Moyen-Orient ont été découpées pendant la Première Guerre mondiale, à l’heure où l’organisation État islamique a axé une partie de sa propagande sur la disparition de ces « frontières artificielles » ?

Rashid Khalidi. Daech a transformé les accords secrets signés voilà un siècle, en 1916, par le Britannique Mark Sykes et le Français François Georges-Picot, en une question politique brûlante et contemporaine, comme on l’a vu dans plusieurs vidéos où l’État islamique mettait en scène la destruction de postes frontaliers entre la Syrie et l’Irak, une démarcation issue de ces accords.

Mais au-delà de l’actualité, liée à l’action de Daech, de cette question des frontières, le fait que les contours des pays du Moyen-Orient aient été créés par des décisions prises par des puissances impériales hante le monde arabe depuis un siècle.

D’autant plus que les exemples de l’Iran ou de la Turquie, qui ont réussi à construire de puissants États-nations en résistant aux volontés impérialistes de diviser leurs territoires – puisque la Grande-Bretagne avait promis aux Arméniens et aux Kurdes un État autonome pendant la Première Guerre mondiale – agit, en creux, comme un rappel constant de la division et de la faiblesse des Arabes.

Le mépris pour la volonté des peuples se trouvant dans ce qui était alors l’Empire ottoman n’a pas seulement nourri l’hostilité nationaliste vis-à-vis des puissances impériales, mais aussi la défiance vis-à-vis des élites arabes séduites par les modèles britannique ou français de démocratie libérale, que ce soit dans le cadre d’une République ou d’une monarchie parlementaire.

Pour la majorité des peuples arabes, la violence du démantèlement de l’Empire ottoman, accompli en fonction des intérêts économiques et des rivalités des puissances impériales, a été considérée comme l’échec des élites arabes libérales et comme une disqualification du modèle démocratique. Cette faillite des idées libérales, couplée à l’hypocrisie de puissances impériales faisant de la devise « liberté, égalité, fraternité » un symbole, tout en se comportant à l’inverse dans le monde arabe, a nourri l’installation, après la Seconde Guerre mondiale, de régimes militaires et autoritaires dans la plupart des pays arabes, après une série de coups d’État, notamment avec le parti Baas en Irak et en Syrie.

La manière dont Daech attaque aujourd’hui les frontières « artificielles » et « impérialistes » du Moyen-Orient est-elle similaire à la dénonciation de ces mêmes frontières véhiculée par les nassériens égyptiens, ou les baasistes d’Irak ou de Syrie, après la Seconde Guerre mondiale ?

La rhétorique n’est pas identique, même si le carburant de l’humiliation est fondamental dans les deux cas. Même quand Daech développe des arguments anti-impérialistes contre les frontières actuelles, ils ne viennent pas du nationalisme arabe tel qu’il a été développé par les nassériens ou les baasistes. En dépit de l’existence, entre 1958 et 1961, d’une République arabe unie faite de l’union entre la Syrie et l’Égypte, les nationalistes arabes n’ont pas réussi à abolir les frontières. En particulier parce que si la règle du « diviser pour mieux régner » a bien été appliquée par les puissances étrangères, plusieurs divisions du monde arabe préexistaient, de longue date, aux accords Sykes-Picot.

Daech peut facilement moquer ces nationalistes qui n’ont pas réussi à unifier le monde arabe et affirme vouloir, et pouvoir, effacer les frontières sur une base religieuse. Mais en dépit de cet objectif affiché, il agit avec un pragmatisme inédit que ne possédaient pas Al-Qaïda ou les talibans. Comme historien, je suis saisi de voir à quel point Daech constitue une alchimie très étrange entre des idées baasistes et des idées islamistes, ou qui utilisent l’islam.

Les gens qui dirigent l’organisation État islamique sont d’anciens cadres de l’Irak de Saddam Hussein que l’idiotie des décisions américaines, après l’intervention de 2003, a jetés dans les bras des extrémistes. Ces gens savent parfaitement gérer un État, avec férocité et brutalité, mais aussi avec efficacité. Ils sont donc soucieux des frontières, même s’ils sont également pris dans des rhétoriques religieuses, voire apocalyptiques.

Cette convergence entre l’idéologie djihadiste et le baasisme, un mouvement à l’origine séculier, date d’avant l’apparition de l’organisation de l’État islamique. Le régime irakien baasiste, affaibli par les mouvements d’opposition, sunnites ou chiites, a choisi, sur le tard et en réponse, de s’islamiser. Il avait symboliquement changé son drapeau pour y intégrer des références religieuses, en dépit de son histoire laïque. Les traumatismes successifs de la guerre avec l’Iran, de la guerre du Golfe, puis de l’occupation américaine après 2003, ont facilité des évolutions profondes de la société et permis ce type de retournements.

Comme historien, je constate que, même si Daech prétend revenir à un islam d’il y a plusieurs siècles, ses membres ne cessent de faire ce qu’ils prétendent rejeter, à savoir des « innovations », des « hérésies », qu’on désigne en arabe par le terme de bid’ah. Rien, dans leur prétendu « État islamique », ne ressemble à ce qui a existé dans d’autres États islamiques à travers l’histoire. La manière dont ils décapitent les gens au nom du Coran montre non seulement qu’ils sont ignorants du texte sacré, mais aussi qu’ils ne sont pas seulement les enfants d’un certain islamisme ou d’un certain baasisme, mais aussi, voire surtout, les enfants du XXIe siècle, capables d’allier la modernité technologique des réseaux sociaux à une propagande de violence, d’horreur et de brutalité qu’on avait déjà pu voir sous le nazisme.

Aux États-Unis, nous avons depuis longtemps des personnes fascinées par les images et les propos ultra violents. Mais il y en a aussi beaucoup au Moyen-Orient, qui se recrutent au sein de ces populations brutalisées par des années de guerre, qui s’avèrent particulièrement réceptives à cette propagande que nous ne faisons que renforcer lorsque nos armées bombardent des populations civiles.

Il faut avoir été bombardé, comme cela m’est arrivé à Beyrouth en 1982, pour comprendre ce que cela provoque sur les esprits et les corps. Depuis 1975 et la guerre du Liban, il y a eu l’Irak, et maintenant la Syrie. Bien sûr, il existe des problèmes endogènes aux sociétés arabes, mais les différentes ingérences et occupations n’ont fait que les aggraver. Al-Qaïda est un produit de la guerre en Afghanistan, et Daech celui de la guerre en Irak.

Comme historien, jugez-vous que le Moyen-Orient du début du XXIe siècle pourrait jouer le rôle des Balkans au début du XXe, et constituer l’étincelle d’un conflit mondial généralisé, notamment si l’Irak et la Syrie s’effondraient encore plus ?

C’est une possibilité. Un nouveau président à la Maison Blanche, les Iraniens, les Turcs, les Saoudiens ou l’État islamique ont les moyens de déclencher un conflit incontrôlable. Mais si l’étincelle de la Première Guerre mondiale a été allumée dans les Balkans, ce sont les grandes puissances qui ont eu, ensuite, la responsabilité de faire la guerre. Aujourd’hui, les grandes puissances ont la responsabilité de vendre des armes et de ne jamais braquer l’Arabie saoudite, dont l’idéologie wahhabite s’est répandue grâce à l’argent du pétrole et constitue le cœur du problème.

Cette haine intolérable envers les chiites, et toutes les autres minorités, est devenue une forme d’orthodoxie sunnite explosive. Notamment car les chiites, que ce soit en Iran ou ailleurs, ne sont pas dénués de puissance. Et que l’Arabie saoudite, qui est une théocratie pétrolière, ne possède pas la légitimité populaire qu’a la République islamique d’Iran, même si beaucoup d’Iraniens revendiquent davantage de liberté et de démocratie. La guerre par procuration que se livrent les Iraniens et les Saoudiens, au Yémen, en Libye ou en Syrie, peut changer d’échelle et de degré, si les puissances occidentales laissent l’idéologie wahhabite s’accroître encore, parce que l’Arabie saoudite est un client auquel on n’ose rien dire.

Pensez-vous que les frontières du Moyen-Orient décidées pendant la Première Guerre mondiale pourraient disparaître ou se transformer ?

Je suis historien et non futurologue, mais je ne suis pas sûr que ces frontières vont s’effacer. Ces frontières sont désormais là depuis un siècle, et de telles lignes, artificielles à l’origine, ont pris de la consistance. L’Irak et la Syrie sont devenus des États-nations, même si on peut envisager aussi leur effondrement et leur démantèlement.

En outre, de telles frontières fixées par les puissances impériales de l’époque existent partout dans le monde, en Asie, en Afrique, et pas seulement dans le monde arabe. Or, je constate qu’à part au Soudan, dans les Balkans et dans l’ancienne Union soviétique, ces lignes dessinées après la Première Guerre mondiale n’ont pas été modifiées. Bien sûr, des changements sur les frontières du Moyen-Orient sont envisageables, notamment du fait des revendications kurdes, des pressions subies par certaines minorités, des guerres civiles en Irak ou en Syrie. Mais en tant qu’historien, je constate qu’il est difficile de modifier des frontières qui existent depuis cent ans.

On voit bien que les Kurdes d’Irak pourront difficilement réintégrer un État irakien centralisé, et que les Kurdes de Syrie ont obtenu une autonomie de fait. Le futur du Moyen-Orient ne passe-t-il pas par des entités territoriales plus autonomes et réduites, peut-être davantage susceptibles de mettre un frein aux spirales de violences communautaires ou religieuses auxquelles on assiste, notamment en Irak et en Syrie ?

Il me semble effectivement impossible d’intégrer les Kurdes d’Irak à un État unitaire. Même chose pour les Kurdes de Syrie. Mais il me paraît aujourd’hui également impossible d’acter la fin certaine des entités irakienne ou syrienne. Une autonomie croissante de certains territoires est sans doute inévitable, mais cela peut s’envisager sans effondrement des pays qui existent actuellement. Il y a un an, on estimait le régime de Damas voué à une défaite historique ; aujourd’hui, alors que la guerre dure depuis cinq ans, ce n’est plus le cas. L’histoire doit laisser sa place aux changements conjoncturels de configuration.

Et à quelles conditions un projet, inverse, d’une confédération arabe élargie serait-il envisageable ?

Cette idée me paraît impossible tant que les peuples arabes auront des gouvernements qui ne représentent pas leurs aspirations. Même s’il existe quelques exceptions, avec des formes de représentativité au Liban, au Maroc, ou en Tunisie bien sûr, la plupart des régimes des pays arabes sont des dictatures qui foulent au pied la volonté des peuples et gèrent les biens de la société pour leur compte personnel, familial ou dynastique. Une union accrue du monde arabe ne saurait se faire sans démocratisation.

Mais il faut rappeler que cette situation bénéficie à d’autres, hors du monde arabe. Ces familles régnantes qui vivent sur le dos de leur société achètent à Paris, Londres ou New York des banques, des bâtiments, des institutions, des chaires d’université, des armes… Dans quel état seraient des grandes compagnies comme Airbus ou Boeing sans les achats massifs des compagnies du Golfe ? Dans quel état seraient les industries d’armement américaines ou européennes sans les conflits du Moyen-Orient ? L’Occident n’a aucun intérêt à voir émerger une grande entité confédérale démocratique dans le monde arabe.

Compte tenu de ce qui se passe aujourd’hui au Moyen-Orient, comment regardez-vous la situation de la Palestine ?

De façon très pénible et comme un symbole supplémentaire de la désunion des Arabes. La puissance actuelle d’Israël fait partie du problème, mais l’essence de celui-ci réside dans le fait que le mouvement national palestinien se trouve dans une période de recul. Les Palestiniens et les Arabes sont dans une situation de faiblesse et de division depuis la Première Guerre mondiale, alors qu’Israël, adossé aux États-Unis, n’a jamais été aussi puissant militairement et politiquement et a presque complètement absorbé la Cisjordanie.