Rendez-vous

- À Lausanne (Suisse), conférence–débat sur le thème : Sortir la Palestine de (...)

Le mardi 29 novembre 2016 à 20h00

Pôle-Sud – Centre socioculturel

Av. J.-J. Mercier 3, 1003 Lausanne

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Av. J.-J. Mercier 3, 1003 Lausanne

Note: "Socialistes" est ici pris dans le sens anglais de "Socialistes révolutionnaires, communistes" pas de "Labour"

En Syrie, les villes rebelles qui se sont soulevées à partir de 2011 contre la brutale dictature de Bashar El-Assad, subissent maintenant un siège génocidaire.

Chaque jour, elles sont visées par l’aviation syrienne et les bombardiers russes. Leur combat, s’il échoue, brisera pour une longue période les espoirs du Printemps arabe pour une alternative démocratique et anti-impérialiste dans cette région du monde. Dans ce contexte, les socialistes et les militant-es pour la paix partout dans le monde doivent appuyer le peuple syrien et s’opposer à la guerre.

On peut se demander cependant où en est le mouvement anti-guerre. En tout cas, on ne l’entend pas beaucoup sur la Syrie. Dans sa dernière déclaration, l’Alliance canadienne pour la paix (principal regroupement pacifiste au Canada), demande l’arrêt des bombardements, mais en réalité, c’est l’OTAN qui est critiquée. C’est vrai qu’il faut critiquer l’OTAN. Mais la déclaration, qui s’adresse au gouvernement canadien, ne répond pas aux défis de la crise actuelle. Le fait que le gouvernement canadien ne participe plus aux bombardements en Syrie ne constitue pas en soi un fait politique significatif qui irait dans le sens de la solidarité. Aujourd’hui, LA question est celle des bombardements meurtriers qui frappe les villes syriennes. Pourquoi l’Alliance est-elle silencieuse à ce sujet ? Pourquoi ne condamne-t-elle pas les bombardements par la Russie ? On note ce silence troublant dans la plupart des mouvements de gauche et populaires.

Certes, la situation en Syrie et au Moyen-Orient est complexe et confuse. Mais il y a quand même des faits. Le régime Assad en Syrie a répondu aux revendications démocratiques par la répression brutale, sans aucune volonté de négocier avec l’opposition. Elle a tenté de manipuler cette opposition, notamment en libérant des détenus et prisonniers islamistes qui, depuis, combattent avec Daech, une force réactionnaire au départ localisée en Irak.

L’Iran et la Russie interviennent pour soutenir Assad. Les alliés traditionnels des États-Unis (Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, la Jordanie, Israël) soutiennent l’opposition, plus souvent qu’autrement pour leurs propres raisons, et sans d’autre part offrir à l’opposition syrienne les armes dont elle aurait besoin pour combattre effectivement le régime. Les États-Unis, qui n’ont jamais été de grands amis du régime Assad, craignent son renversement, qui pourrait, à leurs yeux, déstabiliser la région et mettre en périple la défense de l’État israélien. Pour cela, ils ne veulent pas que l’opposition devienne trop forte et font pression sur leurs alliés pour qu’ils ne l’approvisionnent pas en armes anti-aériennes.

Ce choix n’est pas sans conséquence. Ce sont les bombardements syriens et russes qui ont sauvé le régime de ce qui s’annonçait comme un collapse. Poutine applique en Syrie la « recette » qu’il a utilisée dans les années 1990 contre les rebelles tchétchènes, en anéantissant des villes aux mains de l’opposition, quitte à frapper durement la population civile.

Pour revenir au silence des forces anti-guerre, il faut dire qu’il y a des exceptions. Des coalitions de la diaspora syrienne sont actives, notamment en France (voir plus bas). À Ottawa, des Syriens et des Canadiens ont manifesté devant le Parlement, contre les bombardements d’Alep et d’autres villes syriennes. Ils demandaient au gouvernement Trudeau de s’exprimer contre les interventions extérieures.

Ce n’est pas tout le monde à gauche qui est d’accord. Dans un récent article publié dans « The Bullet » (bulletin du « Socialist Project ») [1], Dave Bush condamne les secteurs de la gauche qui expriment leur solidarité avec l’opposition syrienne. Il affirme que la tâche des socialistes dans les pays impérialistes est de confronter l’ennemi dans son propre pays. Ce qui veut dire s’opposer à la militarisation du Canada, et donc de mettre la cause démocratique syrienne à l’arrière-plan. Selon Bush, il faut d’abord et avant tout empêcher le gouvernement canadien de se réinvestir militairement en Syrie. Il faut demander le retrait de toutes les troupes canadiennes des pays du Moyen-Orient, de l’Ukraine et de l’Europe centrale, l’arrêt du commerce des armes par des entreprises canadiennes, ainsi que l’acceptation d’un plus grand nombre de réfugiés.

Ce sont d’excellentes revendications, mais ne manque-t-il pas quelque chose ? Pouvons-nous demeurer silencieux face à la guerre actuelle en Syrie ?

De manière générale, les progressistes au Canada hésitent à dénoncer la Russie au moment où celle-ci est encerclée et menacée par l’OTAN qui cherche à étendre son influence en Europe. Il est vrai que, comme le dit Dave Bush, les États-Unis et leurs alliés-subalternes cherchent à diaboliser la Russie. Bien sûr, nous devons refuser ce langage. Il est juste et légitime d’exiger du Canada de retirer ses troupes qui font partie des contingents de l’OTAN en Ukraine et en Europe de l’est. Mais est-ce que cela veut dire qu’on ne peut se démarquer des interventions russes en Syrie ? Est-ce qu’on doit appuyer la Russie à tout prix pour contrer les efforts de l’OTAN ? Admettant que l’appui russe au régime d’El Assad est motivée, du moins en partie, par la nécessité de se défendre contre les menaces de l’OTAN, faut-il passer l’éponge sur les atrocités commises en Syrie ? Il ne faut pas oublier non plus que dans le cas de la Syrie, les États-Unis appuient implicitement la Russie, soi-disant pour éradiquer les opposants islamistes. Il semble que Trump va continuer dans cette politique d’appui indirect et inavoué à Poutine.

Il pourrait y avoir d’autres raisons dans cette incapacité de la gauche. Celle-ci cherche encore à s’ajuster aux changements radicaux survenus depuis l’implosion du « bloc socialiste » et la fin de la Guerre froide. Selon la chercheure Phyllis Bennis [2], « la gauche est incapable de démêler la complexité des guerres à plusieurs échelles qui frappent la Syrie, d’où l’incapacité de surmonter les divisions et de créer un puissant mouvement contre la guerre. Jusqu’à un certain point, notre tâche était plus facile lors des conflits précédents ». Bennis pense que l’opposition aux interventions américaines allait un peu de soi : « On savait que les États-Unis étaient du mauvais côté au Vietnam et en Amérique centrale. Il était évident que nous devrions nous opposer aux interventions américaines via ses alliés locaux de même qu’à la présence de soldats américains sur les théâtres de combat. On appuyait les rebelles, le Front de libération nationale et le gouvernement du Vietnam, le FSLN au Nicaragua et le FMLN au Salvador. En Afrique du Sud, nous étions contre l’appui américain au régime de l’apartheid et nous voulions que l’ANC gagne ». Plus tard avec la nouvelle géopolitique post-Guerre froide, la situation s’est compliquée : « Avec les guerres en Afghanistan et en Irak, nous nous sommes opposés aux politiques du gouvernement américain. Nous avons développé des liens de solidarité avec certains secteurs, par exemple entre les syndicats américains et irakiens dans le secteur du pétrole. Mais on ne pouvait pas se solidariser avec les factions armées qui combattaient l’invasion américaine. Celles-ci avaient des programmes dans lesquels on ne pouvait se reconnaître. Ce qui restait clair était l’illégitimité et l’illégalité des agressions américaines, qui pour nous découlaient de l’impérialisme et du racisme, ce qui nous imposait une posture d’opposition à la présence militaire américaine dans ces régions ».

Aujourd’hui en Syrie, ajoute-t-elle, « la situation est plus compliquée. Plusieurs appuient la révolution syrienne, dans la lignée du printemps arabe et des revendications démocratiques ». Quant à ceux qui ont des réticences, ils ne tiennent pas compte, selon Bennis, du fait que le régime de la famille Assad a une longue histoire de collaboration avec l’impérialisme américain, notamment, l’invasion du Liban en 1976 contre les forces libanaises de gauche et la résistante palestinienne, la participation syrienne à l’invasion de l’Irak en 1991, la protection des frontières avec Israël, la collaboration de la Syrie dans la détention et la torture de personnes illégalement détenues à la suite des évènements du 11 septembre 2001, etc. « La Syrie conclut-elle, n’a jamais été un centre de résistance à l’impérialisme ».

Le monde aujourd’hui n’est plus le même que celui qui existait à l’époque de la guerre du Vietnam, lorsque la principale puissance impérialiste de l’époque régissait le monde et confrontait des États qui pour toutes sortes de raisons échappaient aux circuits de l’accumulation sous la gouverne de Wall Street. Certains de ces États appuyaient alors des mouvements de libération, comme cela a été le cas avec Cuba. Mais depuis l’implosion du bloc socialiste, le monde s’est reconfiguré. Au moment où l’hégémonie américaine est en déclin et qu’émergent de nouvelles puissances nucléaires comme la Chine et la Russie, il faut mesurer les conséquences de ces changements sur les mouvements anti-impérialistes.

Dans le présent contexte, on ne peut pas lire la crise syrienne comme une « nouvelle » guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Il faut analyser la situation en termes des forces de classes qui sont concernées, et non seulement par une lecture superficielle géopolitique qui néglige l’interaction entre les divers intérêts impérialistes. Dans cette période post-guerre froide caractérisée par une nouvelle ère de compétition et de rivalités nationales et inter-impérialistes, la crédibilité des socialistes est fragilisée si l’ « anti-impérialisme » se limite à la dénonciation de son « propre » impérialisme. Comme le suggère Gilbert Achcar, il faut se tenir aux côtés de la révolution arabe, du printemps arabe et du soulèvement populaire qui a surgi en Syrie depuis une dizaine d’années.

Pour avancer dans cette voie, on peut s’inspirer des travaux des mouvements socialistes du siècle dernier, notamment des positions internationalistes adoptées lors de la Première Guerre mondiale par les fractions révolutionnaires du socialisme européen. Dans chacun des pays impérialistes, les socialistes devaient prioriser l’opposition aux agressions commises par « leurs » gouvernements et « leurs » classes dominantes. Mais cette opposition anti-guerre devait s’exprimer également en solidarité avec les mouvements anti-guerre dans les pays « ennemis ». C’est ce qui a pris forme lors d’une rencontre organisée à Zimmerwald en 1915 par divers mouvements socialistes. Le Manifeste issu de cette rencontre appelait à une paix immédiate, sans annexions ni compensations. Le droit à l’autodétermination, affirmait-on, était le socle indestructible d’un système qui devait être construit sur l’interrelation entre les peuples. Pour Lénine, seul le socialisme pouvait, en fin de compte, mettre fin aux horreurs e la guerre :

« Les socialistes ont toujours condamné les guerres entre peuples comme une entreprise barbare et bestiale. Mais notre attitude à l’égard de la guerre est foncièrement différente de celle des pacifistes bourgeois et des anarchistes. Nous nous distinguons des premiers en ce sens que nous comprenons le lien inévitable qui rattache les guerres à la lutte des classes à l’intérieur du pays, que nous comprenons qu’il est impossible de supprimer les guerres sans supprimer les classes et sans instaurer le socialisme ; et aussi en ce sens que nous reconnaissons parfaitement la légitimité, le caractère progressiste et la nécessité des guerres civiles, c’est-à-dire des guerres de la classe opprimée contre celle qui l’opprime, des esclaves contre les propriétaires d’esclaves, des paysans serfs contre les seigneurs terriens, des ouvriers salariés contre la bourgeoisie. Nous autres, marxistes, différons des pacifistes aussi bien que des anarchistes en ce sens que nous reconnaissons la nécessité d’analyser historiquement (du point de vue du matérialisme dialectique de Marx) chaque guerre prise à part » [3].

Plus tard, ces thèses ont été adoptées par l’Internationale communiste lors de son second congrès en 1920. Elles ont été utilisées dans les années subséquentes par des marxistes comme Ernest Mandel qui estimait que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre inter-impérialiste mettant en jeu l’hégémonie du monde et que cette guerre avait été remportée par les États-Unis. C’était aussi, affirmait-il, une guerre d’auto-défense de l’Union soviétique contre une tentative impérialiste de coloniser le pays et de détruire les acquis de la révolution de 1917. En même temps, cette guerre a permis au peuple chinois de résister à l’impérialisme et de mener à bien un projet de révolution socialiste, tout en facilitant la lutte des peuples asiatiques colonisés pour leur libération nationale et la souveraineté (au Vietnam, cette lutte a débouché sur une révolution socialiste). Enfin, la Deuxième Guerre mondiale a été une lutte de libération nationale pour les pays occupés d’Europe, où certains pays, comme la Yougoslavie et l’Albanie, ont poursuivi cette résistance jusqu’à un projet socialiste [4].

Je pense que cette approche est pertinente pour confronter la crise syrienne et comprendre la nature progressiste de la « guerre civile » déclenchée par l’insurrection populaire contre le régime Assad et par implication, contre le système impérialiste global dont la Syrie est une composante. L’essence du conflit est une lutte de classe, et le succès éventuel de cette lutte (de même que des luttes démocratiques issues du printemps arabe) est une précondition pour le développement et éventuellement pour la victoire de la lutte pour le socialisme dans les pays arabes.

Le défi pour la gauche dans le contexte de cette configuration globale des forces est immense. Mais là où les peuples luttent contre l’oppression et l’intervention impérialiste, on ne peut créer une dichotomie entre la résistance anti-guerre et la solidarité avec les forces sur le terrain. D’autre part, l’intervention directe du Canada sur le terrain ne peut être le facteur déterminant dans la construction de la solidarité. Ce qui n’implique pas de cesser nos critiques à l’égard des politiques agressives que le gouvernement Trudeau met en place contre la Russie ou à travers des interventions militaires en cours ou projetées, notamment en Afrique.

Nous devons mobiliser pour la solidarité avec l’opposition syrienne populaire et démocratique, pour la fin de la guerre et la fin des bombardements, pour le retrait de toutes les forces étrangères (notamment russes) et la mise en place d’un programme d’aide humanitaire urgent pour aider la population dans les villes assiégées.

Richard Fidler

Syrie : les civils toujours sous les bombes

Collectif avec la révolution syrienne [5]

Le 20 octobre 2016, après un mois de massacres de masse organisés par les aviations de Assad et de Poutine, la population d’Alep, profitant d’une trêve de quelques jours est ressortie dans la rue. Et, comme depuis le début de la révolution, en 2011, elle a réaffirmé : « le peuple veut la chute du régime ». Malgré des semaines sous les bombes, elle a rappelé son refus de quitter la ville assiégée et dénoncé la politique de remplacement de population orchestré par Assad dans certaines régions (comme ce fut il y a peu à Darayya, à Moaddamya). Envers et malgré tout, la résistance civile et armée continue à combattre et le régime d’Assad et Daech.

Après avoir discuté pendant plus d’un an avec Poutine, dont l’armée massacre les civils dans les zones libérées, nombre de diplomates ont haussé le ton, à l’ONU notamment, lorsque mi-septembre Poutine et Assad ont intensifié les massacres sur Alep. Si l’intensité des bombardements sur Alep aujourd’hui est moindre (provisoirement ?), les bombardements contre les populations civiles dans de nombreuses régions se poursuivent. En outre la partie Est d’Alep comme d’autres régions sont toujours assiégées, et plus de 215 000 prisonniers politiques sont toujours maltraités (et souvent torturés jusqu’à la mort).

Nombre d’yeux sont aujourd’hui rivés sur Mossoul (Irak) et sur Raqqa (Syrie) contrôlées par Daech. La coalition internationale y intervient avec l’objectif proclamé d’« éradiquer » Daech. Éradiquer Daech en laissant le boucher Assad continuer tranquillement à anéantir le peuple syrien (rappelons que plus de 90 % des civils morts en Syrie, l’ont été sous les coups d’Assad et non de Daech) ? Daech s’est développé avec la complicité d’Assad et à cause de l’abandon international du peuple syrien qu’Assad massacre depuis 5 ans dans l’indifférence de beaucoup.

Le meilleur moyen de mettre fin à Daech et au régime d’Assad n’est pas une intervention étrangère, mais de soutenir le peuple de Syrie en lutte contre ces deux fléaux. Un peuple qui a montré sa très grande capacité à s’auto-organiser. Mais les gouvernements des puissances régionales et internationales ne veulent surtout pas soutenir un peuple qui réclame le droit à disposer de lui-même, c’est-à-dire à décider lui-même de son avenir, sans qu’on le massacre, que ce soit par un dictateur syrien, par des forces armées russes, iraniennes, irakiennes, par le Hezbollah...

Il faut ainsi continuer à exiger l’arrêt de tous les bombardements dont sont victimes les populations de Syrie, ceux du régime d’abord et de ses alliés russes et iraniens, et aussi ceux de la coalition emmenée par les États-Unis et à laquelle participe la France, lesquels donnent argument aux Russes pour justifier les leurs, et qui renforcent la propagande djihadiste.

Alors que les grandes puissances de ce monde cherchent à imposer, via l’ONU notamment, leur vision de la résolution du conflit en Syrie, seules les forces populaires et démocratiques sont à même d’apporter une solution politique de paix à la situation tragique actuelle. De ce point de vue, il faut soutenir la convergence entre toutes les forces démocratiques, notamment arabes et kurdes, en lutte contre les pouvoirs qui les oppriment en Syrie et dans les pays de la région.

C’est au peuple syrien de décider de son propre avenir et de définir les formes de soutien qui lui semblent nécessaires, soutien que les prétendus « amis de la Syrie » ont totalement dévoyé. Il faut ouvrir les frontières et accueillir dans des conditions décentes les populations qui fuient la guerre.

Les organisations du collectif, dans leur diversité et avec leurs propres analyses, soutiennent la base commune suivante :

• Arrêt immédiat de tous les bombardements en Syrie !

• Levée immédiate de tous les sièges et libération immédiate de tous les prisonniers politiques !

• Départ de la Syrie de toutes les forces armées étrangères !

• La revendication du peuple syrien pour le départ d’Assad et la fin de son régime, immédiatement et sans condition. Cette revendication permettra d’abréger la souffrance de la population, le retour des réfugiés dans leur pays et de bâtir une Syrie libre et démocratique.

• Solidarité avec ce peuple en lutte contre la barbarie d’Assad et de ses alliés, contre la barbarie de Daech, pour une alternative démocratique. C’est au peuple syrien et à lui seul de décider de son avenir et des soutiens qui lui semblent nécessaires (dont les armes défensives contre la mort venue du ciel).

• Mobilisation internationale pour l’aide humanitaire et l’accueil des réfugiés !

Position du Collectif Avec la Révolution Syrienne (ARS) : Alternative Libertaire, Cedetim, Émancipation, Ensemble, L’insurgé, NPA, UJFP, Union syndicale Solidaires* Traduction française par Pierre Beaudet.

Alors que s’y tient la 22ème conférence sur le Changement Climatique (COP), le président François Hollande a décidé de se rendre à Marrakech, au Maroc ces 15 et 16 novembre. C’est dans un pays récemment secoué par une vague de contestation sociale qui a fait suite à la mort effroyable de Mouhcine Fikri à Al-Hoceima, qu’Hollande s’apprête à venir parler affaires et gros sous avec les principaux dirigeants africains et son bon ami le roi Mohamed VI auquel il a prévu d’offrir, en récompense de ses bons et loyaux services, une œuvre d’art… Néocolonialisme, oui, mais vert plus exactement !

Alors que les symptômes de la crise économique se font plus aigus et que s’approfondit la guerre économique entre les puissances, on n’aura jamais vu un président français autant sur le devant de la scène pour défendre les multinationales françaises. On aura connu Hollande VRP de Dassault en Inde, des multinationales françaises lors de sa tournée en Amérique Latine, de l’industrie nationale pour le président iranien, Hassan Rohani, sur le sol national… Le voilà qui s’apprête à rendre visite en grande pompe à son ami le roi du Maroc Mohamed VI et à une batterie de dirigeants africains réunis à l’occasion de la COP 22. Car qui a dit que business ne pouvait pas rimer avec écologie ?

En tout cas, pas les entreprises françaises pour qui l’ouverture de nouveau marché du « capitalisme vert » dans les anciennes colonies est vue sous les meilleurs augures. A un an de la fin de la brouille diplomatique entre la France et le Maroc en 2014, déclenchée par la convocation par la justice française d’un haut gradé du renseignement marocain, Abdelattif Hammouchi, accusé de torture, il y a tous les signes (et le « cadeau » est là pour le faire remarquer) que, dans les relations franco-marocaines, tout est reparti sur de bons rails … et en premier lieu pour la SNCF qui vient de créer une société conjointe avec l’opérateur marocain et d’empocher un contrat d’entretien de 175 millions d’euros sur 15 ans associé à un contrat de prestations de 90 millions d’euros. La privatisation du rail, la SNCF en est aussi un acteur à l’international.

Après plusieurs visites diplomatiques, la remise de la légion d’honneur française au dit inculpé, ce ne sont pas moins de 14 accords économiques et le déblocage d’une ligne de crédit de 25 millions d’euros qui ont été conclu par le chef du gouvernement marocain, Abdelillah Benkirane et la diplomatie française. Le gros lot pour la SNCF mais pas seulement : l’initiative d’installer une usine Renault près de Tanger en 2012 a été rapidement suivi par son principal concurrent hexagonal, PSA, qui a lancé cet été les travaux pour son usine à Kenitra, au Sud de Tanger. L’idée est de profiter d’une main d’œuvre low cost et bien formée.

La COP 22 est donc également l’occasion de fournir aux entreprises françaises une vitrine et des possibilités pour profiter des contrats avec le gouvernement marocain et de ce territoire devenu une « base arrière » de l’industrie française. C’est ainsi que la société Nareva, filiale de la société royale SNI et de la société française Engie, spécialisé dans le secteur de l’énergie fossile et renouvelable, ont, selon l’Humanité, conclu un protocole d’accord pour gagner des parts de marchés sur le continent et en premier lieu avec l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun.

Green business is still business. La COP 22 s’en remet aux industriels et aux capitalistes pour vendre des technologies vertes et assurer de juteux contrats pour les entreprises françaises et occidentales. Le néocolonialisme continue. La lutte contre le changement climatique attendra.

Yano Lesage 15 novembre 2016

What are the goals of PYD and what is the purpose of its alliances?

Joseph Daher (J.D): There is a consensus among all Kurdish political parties, including PYD, to establish in a future Syria without Assad a form of decentralization, while all emphasizing the full integrity of Syrian territory within a federal system. The way to reach it is however different for numerous reasons. PYD has for example pursued a policy of strengthening its political influence through its own armed forces to control Kurdish majority inhabited areas, even more, and to try to link the 3 “Rojava” cantons geographically, but without any cooperation with Syrian Arab opposition forces, and sometimes even against them. On the other side, the Kurdish National Council (KNC) has argued that a federalist system has to be established following discussions with and explanations to the actors of the Syrian Arab opposition, which for the majority views federalism as a step toward separatism and division.

Regarding alliances, PYD officials actually recognized they have made a strategic decision not to confront military regime forces when they could, yet refusing accusations of collusion, describing themselves as a “third current” between an “oppressive regime and hardline rebel militants”. At the same time there is no doubt that the PYD has engaged the regime in a conciliatory rather than confrontational manner and has pursued a modus vivendi that served both actors, at least for the short term. The possibility of the PYD to organize freely in Syria and to bring few thousands of armed fighters to Syria from Qandil enclave in Iraq in the first year of the uprising in 2011 allowed it to reestablish a presence and operate openly in Syria. This was made according to few sources and in exchange for cooperation with regime security forces in order to crush anti regime protests in majority Kurdish populated areas, which did occur notably in Afrin and some Kurdish neighborhoods of Aleppo. This did not prevent at the same period confrontations between PYD members and regime forces, while PYD promoting an anti regime propaganda in its social medias.

The self-governance of majority-Kurdish areas controlled by the Kurdish Democratic Union Party (PYD) – also known as ‘Rojava-Northern Syria’ – is a direct result of the mass movement by the people of Syria (Arabs, Kurds and Assyrians together) against the Assad regime. The popular uprising pushed the regime to conclude a deal with the PYD in July 2012, in which they withdrew from several majority-Kurdish regions in the North to redeploy its armed forces to repress the uprising elsewhere, while maintaining small presence in some areas such as Qamichli and Hassaka.

Rather than being an Assad proxy, we can consider that the PYD has played a mutual beneficial role for itself and the Assad regime, seeking to take advantage of the lack of security and to expand the land it currently controls

Therefore, there is no stricto senso alliance between the Assad regime and the PYD as some say, but a pragmatic agreement of non confrontation, with conflicts in some periods, but that can’t last for ever. The best proof of this situation is that although a kind of non-aggression pact existed between PYD and the regime, Assad has repeatedly declared that it refuses any kind of autonomy for the Kurds in Syria. In August, the Syrian Regime air force bombed the Kurdish neighbourhoods of the city of Hassaka, while Assad tacitly accepts Turkish military intervention and support to FSA and Islamic fundamentalist movements against the PYD in Northern Syria.

This does not mean in the same time that in the future new tactical and temporary collaboration between the two actors in a particular political context can occur.

In relation to the dominant trend of the opposition in exile, relations are not good, notably because of chauvinism of many groups and personalities within the Syrian Arab opposition – particularly the Syrian National Coalition, dominated by the Muslim Brotherhoods and the rightwing, while being allied to Turkey’s AKP government.

The majority of the Syrian Arab opposition believes that Kurds are normal Syrian citizens who have been deprived of some of their rights and that the problem is therefore limited to the single issue of the census in 1962, which resulted in around 120, 000 Kurds being denied nationality and declared as foreigners, leaving them, and subsequently their children, denied of basic civil rights and condemned to poverty and discrimination. There were between 250,00 and 300.000 stateless Kurds in the beginning of the revolution in March 2011, roughly 15 percent of the estimated two million total Kurdish population in Syria. The far majority of the opposition political parties have not been ready in any way to recognize the Kurds as a separate “people” or “nation” and are not ready and willing to listen to demands for federalism and administrative decentralization. As mentioned before, the demand for a federal system in Syria is a demand of the quasi majority of Kurdish parties in the country despite their political differences and rivalries.

We have to understand that the demand for a federal system by the Syrian Kurdish political parties is rooted in decades of state oppression, and this since the independence of the country in 1946, on a national basis (policies of quasi systematic discrimination against Kurds, policies of colonization in the framework of the “Arab Belt” and cultural repressions at all levels), but also has socio-economic consequences: the most impoverished areas of the country were the areas mostly populated by Kurds such as in the north-eastern Jazirah.

In this perspective, the majority of the Syrian Arab opposition did not address or even acknowledge this reality, mirroring the regime’s position.

Lately, the great majority of the Syrian Kurdish political movements, including the PYD and Kurdish National Council, were angered by the recent transition plan, proposed by the opposition’s High Negotiations Committee for the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, as the plan did not envision any form of federalism in post-war Syria. The High Negotiations Committee for the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces proposed the principle of administrative decentralization in managing the country’s affairs. The Kurdish National Council, which is part of the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces (known as the Etilaf), but which has failed repetitively to recognize Kurdish rights with this latter or the previous Syrian National Council at the 2011 Tunis Conference and at subsequent conferences in Geneva and Riyadh, stated clearly that “this document is not part of a solution, but rather a danger to a democratic, pluralistic and unified Syria guaranteeing cultural, social and political rights to all its ethnic, religious and linguistic groups”. They add “Whoever reads the document notes immediately that point 1 of the “General Principles” exclusively lists the Arab culture and Islam as sources “for intellectual production and social relations”. This definition clearly excludes other cultures – be they ethnic, linguistic or religious – and sets the majority culture as the leading one. As Syrian Kurds we feel repulsed by this narrow perception of the Syrian people. The similarities between this definition and the chauvinist policies under the Assad regime are undeniable”. Just as on October 25, 2016, The Kurdish National Council in Syria (KNC) condemned the Turkish bombardment of populated districts in Aleppo Governorate. The council explicitly demanded that the Turkish Army stop killing civilians and demanded that it withdraws its forces from Aleppo countryside,

At the same time as we mentioned before, PYD policies have also been problematic such as its non-conflict orientation towards the Assad regime, support for Russian intervention in Syria and even benefiting in the beginning of 2016 of Russian bombing in the countryside of Aleppo to conquer new territories against FSA and Islamic opposition forces. According to latest news, new military fights are unfortunately occurring between these actors in the northern region of Aleppo. And there are also some accusations of human rights violations against Arab populations. In addition, it has practiced authoritarian and repressive measures against other Kurdish groups and activists.

In general, no solution for the Kurdish issue and an inclusive Syria can be found without recognizing the Kurds as a proper “people” or “nation” in Syria and providing unconditional support to the self-determination of the Kurdish people in Syria and elsewhere; this clearly does not mean being uncritical of the policies of the leadership of the PYD or any other Kurdish political party.

We need to reaffirm that the defeat of the Syrian revolution and of the popular movement would probably mark the end of the Rojava experience and the return to an era of oppression for the Kurds of Syria. The Assad regime and the Islamic reactionary forces would not allow any possible development of a political experience that is out of their authoritarian program.

This is why we should not isolate the struggle for self-determination of the Kurdish people from the dynamics of the Syrian revolution.

This is important to understand because among all international and regional powers, there is a near consensus around certain points: to liquidate the revolutionary popular movement initiated in March 2011, stabilize the regime in Damascus and keep at its head the dictator Bashar Al-Assad for the short-to-medium term. Also their objective is to oppose Kurdish autonomy and try to militarily defeat jihadist groups such as Daesh.

Which is the relationship of the PYD with the democratic forces of the Syrian opposition?

J.D: Unfortunately, increased separation and division has appeared at times between the Syrian Arab and Kurdish movements, and most particularly the PYD. The majority of the Syrian Arab forces opposed to the Assad regime see federalism as a step toward separatism and division. This is strengthened, as mentioned previously, by the non confrontational policies of the PYD towards the Assad regime, which included notably maintaining communication channels open since the uprising began in 2011, cohabiting with regime forces in the cities of Qamichli and Hassaka, (despite occasional and violent confrontations) and abuses and violations of Human Rights against Syrian Arab civilians in areas dominated by the military forces of PYD, raise suspicions and opposition of a part of the Arab population of Syria.

According to a survey conducted between November 2015 and January 2016 by the independent Syrian-led civil society organization The Day After Tomorrow (TDA), respondents in both regime (86.7%) and opposition-held areas (67,4%) agree on rejecting federalism, while proponents of federalism almost reach a consensus in Kurdish-led Self-Administration areas (79.6%). These results show that a Kurdish-Arab divide exists and that the first imperative regarding any future political system in Syria is dealing with the “Kurdish issue”.

In addition to this, in Kurdish majority inhabited regions, Syrian Kurdish democratic forces have tensed relations with PYD, because of campaigns of repression of this latter and its authoritarian policies.

Are there other Kurdish political forces.? Which of them are left or forces of the movement? What they seek? What is their relationship with the PYD?

J.D: It is firstly important to not that all Kurdish political parties, except may be the Future movement headed by Mishaal Tammo at the time before being assassinated in October 2011 and the Yekiti party that was important since the beginning of the 1990s in mobilising the Kurdish youth against the regime, were absent or not the main actors mobilising the Syrian Kurdish streets at the beginning of the uprising in March 2011, adopting a more cautious approach. The protest movement in these areas emerged around pre-existing youth groups or newly established “Local Coordination Committees”, seeing themselves as part of the national movement against the regime and calling for its overthrow. Young activists organized themselves by using social medias, including facebook. Local coordinating committees in the Arab parts of the country were the model for the development of similar groups in the Kurdish regions. The collaboration between some of the Arab and Kurdish youth groups and LCCs continued in a significant way until around March 2012 and then it weakened to become more localised, especially after the main Syrian Arab opposition in exile rejected the demands of the Kurdish parties.

Meanwhile, Kurdish traditional political parties although may be rhetorically supporting the demands of the protesters, tried to divide or weaken, including repression in the case of the PYD, the Kurdish youth movement through various ways and organized their own demonstrations to boost their own credentials rather than the popular national movement against the regime.

This situation did not prevent however in October 2011 the organization of a conference gathering the majority of Kurdish political parties, putting aside internal differences, independents, Kurdish youth organisations, Kurdish women organisations, human rights activists and professionals. The objective was to unite the Kurdish opposition and establish a united and representative Kurdish voice in Syria, especially in the context of Kurdish concerns about the political program and agenda of several actors within the Syrian National Council, particularly the Muslim Brotherhood and its close relations with the AKP Turkish government. This is how was created the Kurdish National Council. Unfortunately, with time, the voice of the Kurdish youth and local coordination committees within the KNC, were taken over once more by the domination of the traditional Kurdish political parties which marginalized them by their control of the decision making process and political support from outside, notably Barzani.

The KNC was formed in Erbil, Iraq, under the sponsorship of Massoud Barzani, the president of the Kurdistan Regional Government of Iraq. The stated mission of the KNC was to find a “democratic solution to the Kurdish issue” while emphasizing that it was part of the revolution. In June 2016, the KNC was composed of 12 parties, but most of them were acting outside of Syria now. Moreover, the KNC leadership left to Erbil, the regional capital of the Kurdistan Region of Iraq (KRI), because it was unable to organise in Syria.

Despite several attempts of reconciliation between the PYD and KNC these past few years, relations are very bad with attacks on both sides. KNC members and representatives have been arrested on numerous occasions in areas controlled by the PYD, while the border with the Kurdish areas of Iraq controlled by Barzani were often closed by this latter to pressure the PYD resulting in lack of essential goods and medical supplies.

The domination of the PYD on these Kurdish inhabited majority areas did not however put an end to the activities of youth groups independent from the PYD and KNC. In cities like Qamichli, ʿAmudah, ʿAyn al-ʿArab (Kobanî), and ad-Darbasiyah, young people have joining forces in groups united by common interests and goals, not by party affiliation. Youth and community centers focusing on education, culture, politics, and human rights and built upon on the work of volunteers have developed considerably and enjoyed great popularity until nowadays.

What conditions prevail in the areas controlled by the PYD (civil liberties, human rights etc.).

J.D: Institutions in PYD controlled areas are dominated by PYD-affiliated organisations, with an assortment of Kurdish, Syriac and Assyrian personalities who had little to lose from entering the project. For a far majority of Kurdish political parties and activists, Rojava is only a new form of authoritarianism rather than democratic confederalism in action. As evidence of this many of them pointed out to the exclusion of opposition parties and activists from youth groups within Rojava. Members and leaders of the people’s councils, which were established by the authorities of Rojava, are theoretically responsible for local governance and including representatives of all Kurdish political parties as well as non-Kurdish population in mixed areas, are appointed by the PYD. Likewise, the movement maintains overall decision-making authority, consigning the councils other than for distribution of gas and humanitarian aid to a largely symbolic role. The commune’s institution, one of the key element in the new Rojava system, whose role is to provide humanitarian assistance to the inhabitants in their neighbourhoods, has been criticized to enforcing the rule of PYD linked organisations.

At the same time, these new institutions lack legitimacy among large sections of the Syrian Arabs in these areas, although an Arab president had to be elected to the male/female joint presidency of the town’s local council. For instance Shaykh Humaydi Daham al-Jarba, the head of a tribal Arab militia and an outspoken supporter of the Assad regime, was nominated as the governor of the Jazirah canton in Rojava in 2014. His son became the commander of the al-Sanadid Forces, one of the main Arab militias fighting alongside the PYD-led Syrian Democratic Forces (SDF). Prominence of tribal leaders in the Rojava institution was also preserved, rather than challenges.

The authoritarianism of the PYD was demonstrated in its repression and imprisonment of activists, political opponents and the closure of critical organizations or institutions, such as the independent radio Arta in February 2014 and April 2016. Members of other rival Syrian Kurdish opposition parties like the Yekiti Party, the Kurdish Democratic Party of Syria and Azadi party have particularly suffered from the repression by the authorities in the autonomous regions of Rojava for their peaceful activism and criticism of the PYD. Just lately, the KNC’s president, Ibrahim Berro, was arrested in August 2016 at an Asayish checkpoint in Qamichli, and then exiled to Iraki Kurdistan the day after. As a reaction, in mid September, the local councils of the Kurdish National Council in the northern province of Hassaka, Maabdeh, ‘Amoudah, Qamishli, al-Jawadiyeh, and Malakiyeh organized a sit-in against the practices of the PYD and arbitrary arrests. The protesters demanded the release of political prisoners imprisoned by the party whose number has reached about 100. New protests occurred in October as well.

The PYD has faced growing opposition within the Kurdish population in Syria and active pro revolutionary Kurdish activists for their authoritarian policies. The increasing political and military hegemony of the PYD and the inability of the KNC to project influence inside Syria further weakened the coalition with internal divisions.

At the same time, in the areas controlled by the PYD, there are advances on some aspects that must be acknowledged such as promotion of women rights and gender equality, securalisation of laws and institutions, and to a certain extent some forms of coexistence between the various ethnicities and religious sects, despite some tensions. Some parties within the KNC also saw cooperation with the PYD as the unique way to maintain a power-base in Syria, while large sections of the population saw it as a necessary evil to defend itself against some FSA, Islamic and salafist djihadist forces attacking Kurdish regions since summer 2012. For example, the launch of the campaign “Western Kurdistan for his children” by the PYD in the summer 2012 against the attacks by Islamic fundamentalist groups against the cities mostly inhabited by Kurds also diminished criticisms against the party and gathered temporarily the Syrian Kurdish political scene with the support of other Kurdish groups to this campaign, while reiterating the need for the PYD to work and collaborate with them. The PYD and its military branch, YPG, role as the sole viable protector of Syria’s Kurds were further strengthened therefore. These kind of feeling come back every time the Syrian Arab opposition gathered around the Etilaf reject Kurdish rights and make racist discourses and speeches against Kurds or when various opposition armed forces, from FSA to Islamic Fundamentalist region supported or not by Turkey, attack PYD and Kurdish regions.

Joseph Daher, 25 October 2016

* Syria Freedom for Ever. Posted on November 1, 2016 :

https://syriafreedomforever.wordpress.com/

* Article first published in Greek on the website of Ela Liberta:

Depuis le 7 novembre, la ville de Marrakech accueille la COP22 jusqu'au 18. La ville est saturée de messages sur le climat, le développement durable, les énergies renouvelables. Banques, bus et taxis, tous les bâtiments publics et même les mosquées, rien n'y échappe... Jusqu'aux roues des calèches pour les touristes ornées de la rosace, emblème de la COP22. Mais dans dès que l'on quitte la zone des banques et des grands hôtel, la COP semble bien lointaine.

Dénoncer la hogra

Qu'en est il pour les secteurs militants, celles et ceux qui résistent et se battent au Maroc ? Les jours qui ont précédé l'ouverture de la COP ont été marqués par les événements d'Al-Hoceima où est mort dans des circonstances atroces et révoltantes Mouhcine Fikri, happé et broyé par la benne à ordure dans laquelle sa marchandise saisie avait été détruite. Des milliers de manifestantEs ont dénoncé la « hogra » - humiliation, injustice, arbitraire du pouvoir - dans les rues de toutes les grandes villes. Le ministre de l’Intérieur marocain s’est empressé de déclarer « L’État ne peut pas être considéré comme directement responsable de ce décès, mais l’État a la responsabilité d’établir les fautes et de les sanctionner », tentant d'éteindre la contestation qui risquait de gâcher la fête de la COP. Mais vendredi 11 novembre, une manifestation a encore eu lieu à Al-Hoceima.

C'est cette même hogra que dénoncent les jeunes diploméEs de l'enseignement qui occupent, et pour certains observent une grève de la faim, la très fréquentée place Jemaa el-Fna. Ils font partie de ces 10 000 jeunes, diplômés dans le cadre d'un programme gouvernemental de formation d'enseignantEs, qui se voient condamnés à la précarité par un gouvernement qui ne tient pas ses engagements. En lutte depuis 7 mois, ils et elles refusent le gaspillage de l'argent public : 161 millions de Dirhams (environ 15 millions d'euros) qui ne bénéficieront pas à l'enseignement public qui en a tant besoin, mais fourniront une main d’œuvre précaire au secteur privé choyé par le pouvoir.

Vingt ans de lutte

Pour l'assemblée Mondiale Amazighe, qui tenait un rassemblement le 12 novembre, la COP offre l'occasion de donner de la visibilité à son combat pour les droits démocratiques et culturels des populations Amazighes et de dénoncer la répression et la spoliations des terres dont elles sont les victimes.

A 300 kilomètres de la COP, et surtout en complète contradiction avec le discours officiel, les indignéEs d’Imider continuent leur combat contre l’administration de la mine d’argent locale exploitée par une filiale de la compagnie royale Managem. L'exploitation de la mine provoque à la fois une pénurie d’eau et une grave pollution par les rejets toxiques des excavations.

Occupations et coupures des tuyaux qui fournissent la mine en eau durent depuis 20 ans. Une lutte dans laquelle les femmes occupent une place centrale. C'est sous la forme d'une vidéo qu'ils et elles entendent se rappeler au monde.

« Pour la justice sociale et climatique »

Dans la marche pour le climat du dimanche 13 novembre se côtoyaient des forces avec des positionnements très différents à l'égard de la COP. L'officielle Coalition marocaine pour une justice climatique, qui regroupe ce qu'il est convenu d'appeler la société civile et les organisations syndicales, comptait aussi de nombreuses délégations étrangères des organisations internationales.

Beaucoup plus critique, la première moitié de la marche rassemblait la gauche marocaine dans ses diverses composantes. RedaCOP22 (réseau démocratique d'accompagnement de la COP22) a été constitué par l’AMDH (Association marocaine des droits humains) et Attac Maroc après avoir quitter la coalition officielle. Attac Maroc et le CADTM ont organisé une rencontre internationale les 4 et 5 novembre à Safi, ville symbole de la destruction du capitalisme industriel, sous le thème « Changeons le système pas le climat ».

La Coordination régionale environnement et Écologie Marrakech-Safi est un groupe de militantEs se réclamant de l’écologie politique radicale, à l'initiative d'un espace alternatif, indépendant de la COP, et d'une conférence sur les alternatives à la crise écologique. Contre le double discours du pouvoir marocain qui, « après des décennies de politiques de prédation, d'épuisement des sols et de pollution », s’apprête à installer, entre autres projets destructeurs, une nouvelle centrale thermique au charbon, il lance un appel à « la mobilisation nationale et internationale pour la justice sociale et climatique », pour « la convergence des luttes sociales et écologiques, l’unité et la solidarité internationale ».

De Marrakech, Christine Poupin Lundi 14 novembre 2016

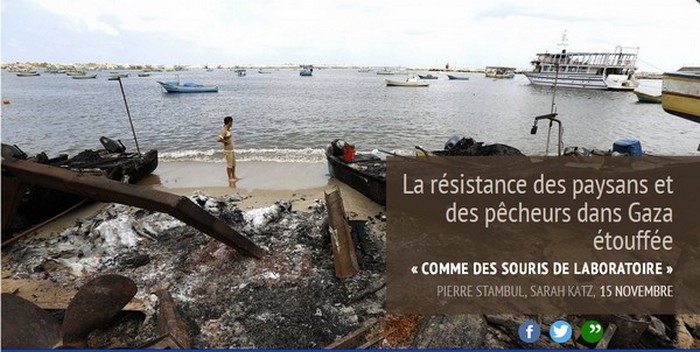

À Gaza, soumise au blocus et aux incursions israéliens, paysans et pêcheurs tentent de survivre et d’échapper à la dépendance économique.

La bande de Gaza (360 km2 pour près de 2 millions d’habitants) est hautement urbanisée. Il y a une dizaine d’années, les terres agricoles correspondaient néanmoins à environ un tiers de la surface, elles n’en forment plus qu’un cinquième. Elles se réduisent sous la pression démographique (le taux d’accroissement de la population à Gaza est estimé à 3,9 %), et par la pression économique sur les propriétaires. Enfin, par la définition par l’occupant d’une zone tampon : à géométrie variable au gré de l’armée israélienne, cette zone interdite dans la bande de Gaza, au nord et sur tout le front est de la « barrière de sécurité », atteint, suivant les évènements, entre quelques centaines de mètres et plusieurs kilomètres.

Sur la zone tampon se lisent les conséquences de l’arbitraire le plus féroce, de la capitulation des organismes internationaux, et, partant, s’observent toutes les formes de résistances. Il est fréquent de voir au petit matin les ravages des chenilles des bulldozers entrés de nuit pour piétiner les zones les plus proches de la barrière. Les soldats israéliens qui patrouillent continûment en jeep ou char le long de la barrière, les tours automatiques qui jalonnent l’itinéraire, tirent et tuent — sans qu’aucune autre logique n’apparaissent que celle de la terreur — des paysans au travail, des ramasseurs de gravats, des ferrailleurs, des villageois, des ânes et des chevaux. La jeunesse s’exaspère, s’organise par bouffées de rage pour « attaquer » le grillage à coup de fronde, en se mettant au défi d’y planter un drapeau. Les anciens de la résistance tentent de les raisonner. Les forces de sécurité du Hamas les sanctionnent durement. Les groupes se défont jusqu’à la prochaine irruption de colère.

Les paysans, eux, répondent en s’accrochant au travail. Les rapports avec les forces de sécurité sont froids. Dans les temps de respiration relative entre les vagues de bombardements, les uns et les autres se font une confiance limitée : les paysans entendent rester maîtres des décisions sur leurs terres. Concentré d’arbitraire meurtrier, d’ambiguïté des pouvoirs, d’exaspération de la jeunesse et de résilience des cultivateurs, la zone tampon est particulièrement martyrisée lors des vagues d’offensives israéliennes. Deux ans après les bombardements de l’été 2014, les traces en sont partout béantes.

Plus on s’approche de l’extrémité nord de la bande de Gaza, plus les destructions marquent le paysage. La zone a été ravagée par l’armée israélienne : maisons pulvérisées, champs inutilisables. À Beit Hanoun, 9 000 dunums (9 km²) ont été complètement détruits. À Beit Lahia, la population a dû massivement fuir : 22 000 familles, soit 90 % de la population. Il faut imaginer ces familles s’abritant au petit bonheur la chance dans la ville de Gaza, elle-même bombardée, utilisant tous les abris de fortune possibles, certains avec les quelques animaux qu’ils avaient pu sauver. Les animaux restés sur place n’ont pas survécu ; un témoin nous dit avoir vu un immense charnier.

Deux ans plus tard, à Beit Hanoun, une partie des terres est réhabilitée. On a replanté, mais pas encore sur toute la superficie détruite. Il y a eu à Beit Lahia une évaluation officielle du coût de la remise en état des terres agricoles à cet endroit, concluant à la somme de 800 000 dollars. Or tout repose sur les épaules des agriculteurs et dépend entièrement de leur obstination à ne pas abandonner. Dès leur retour chez eux, les paysans se sont efforcés de remettre les fermes en état pour pouvoir produire à nouveau au plus vite. Un de nos interlocuteurs s’en explique avec force : « ils ont totalement détruit ma ferme, mais pas ma maison. J’aurais préféré l’inverse. Sans maison, je peux monter une tente, sans terre, je ne peux pas nourrir ma famille. »

L’Union des comités de travailleurs agricoles (UAWC) a accompagné ce mouvement, pour les raisons qu’explique son dirigeant Mohamed El Bakri :

C’était un des buts de l’occupant que d’arracher définitivement les paysans à leur terre et de les contraindre à vivre de la charité. L’UAWC a développé tous les projets qu’elle a pu pour accompagner la volonté des paysans d’être indépendants coûte que coûte, car la remise à la terre est difficile.

Mohamed El Bakri résume cette philosophie : abaisser les coûts de production par des techniques inventives, c’est accroître la résilience des agriculteurs. Le syndicat développe les liens entre les éleveurs, les transformateurs (yaourts) et les consommateurs. Bien qu’on ne les voie que peu, 4 000 vaches et 65 000 moutons sont élevés à Gaza. Tout est fait pour améliorer la qualité du lait. Quatre cliniques vétérinaires sont soutenues par l’organisation. La volonté est d’avoir une économie de proximité pour limiter les importations et ne pas être mendiant ou assisté. Les chips de Gaza sont fabriquées à partir de pommes de terre locales. L’UAWC commence à introduire l’énergie solaire, avec déjà 50 fermes équipées de panneaux venus d’Espagne.

Le premier problème des agriculteurs n’en reste pas moins l’eau, nullement en conséquence d’une catastrophe naturelle, mais d’une véritable « prise de guerre », la nappe phréatique étant exagérément prélevée depuis le territoire israélien. Un déficit chronique s’installe dans la bande de Gaza, qui consomme de l’ordre de 185 millions de m3 par an quand le renouvellement de la nappe ne peut en fournir que 115. C’est pourquoi l’UAWC a mis en place une technologie écologique innovante économisant 95 % de l’eau, en cultivant des fraises hors sol.

Israël s’efforce de discréditer ces organisations, et a récemment fait pression sur les associations internationales qui aident l’UAWC. Même si cela n’a pas marché (sauf dans le cas de l’Australie), l’étranglement essentiel se fait par la quasi-impossibilité d’exporter. À titre d’exemple, la capacité cette année de production pour les fraises est de 2 000 tonnes, pourtant seules 62 tonnes ont été autorisées à l’exportation vers l’Europe, et 105 vers la Cisjordanie. Compte tenu de la pauvreté de la population de Gaza, les prix de vente pour l’essentiel du tonnage ne couvriront pas les coûts de production.

Khouza’a accueillait depuis de nombreuses années des volontaires internationaux prêts à protéger les cultures de la zone tampon. Hasard ou lien de cause à effet ? ce gros bourg agricole de 15 000 habitants a été occupé 52 jours pendant l’offensive israélienne de l’été 2014. Mohamed Abou Rock, le maire de Khouza’a — par ailleurs l’un des deux représentants palestiniens de l’Office pour la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) — raconte le martyre du village :

Ils ont bouclé Khouza’a de tous les côtés. Ils ont imaginé qu’il y avait des tunnels partant de Khouza’a. Ils n’en ont trouvé aucun. L’armée israélienne ne pouvait pas entrer à Gaza-city ni à Beit Hanoun à cause de la résistance armée. Comme chez nous, il n’y avait ni résistance armée ni combattants, ils ont voulu prouver qu’ils pouvaient occuper. Notre village leur a servi d’entrainement. En fait, les seuls “tunnels” qu’ils ont trouvés étaient des caves où on stockait le blé et les légumes... L’occupant a détruit totalement 395 maisons, en a rendu 600 inhabitables, en a endommagé moins gravement 300. Ils sont entrés dans toutes les maisons, le village a été fermé pendant 22 jours. Ils ont emmené de nouveaux soldats pour leur montrer comment on fait la guerre contre les civils. Ils ont tué 92 “gens ordinaires”, dont deux enfants, des vieillards, un handicapé sur sa chaise roulante. Parmi les morts, un Franco-Palestinien de 70 ans qui a montré vainement son passeport français. La clinique a été pulvérisée. Elle nous manque cruellement, on essaie d’installer quelques soins dans le bâtiment de la mairie.

Les deux années qui viennent de s’écouler témoignent des complexités dans lesquelles se débattent les protagonistes de l’aide à Gaza. Les mécanismes internationaux soufflent le chaud et le froid : l’argent promis ne parvient pas. Il peut même disparaître. L’une des figures de Khouza’a, membre du petit parti de gauche Front de Lutte, relate :

Au sommet de Charm-el-Cheikh, une aide de 3,2 milliards de dollars avait été promise aux Palestiniens. Un chèque de 1,2 milliard a été envoyé à l’UNRWA1, la banque émettrice l’atteste. Or l’UNRWA affirme n’avoir reçu que 250 millions. Où est passée la différence ? Fatah et Hamas se renvoient la balle, la gauche est très en colère.

En ce printemps 2016, dans les champs de la zone tampon, la récolte de blé est presque achevée. Car cette année, la Croix-Rouge a donné les moyens de la réhabilitation des terres ravagées, fourni les semences et enfin, négocié la sécurité de la récolte dans la zone particulièrement exposée (jusqu’à 300 mètres de la barrière). La négociation n’a porté que sur un temps de sécurité très limité, la possibilité d’utiliser les tracteurs a toutefois permis d’achever la récolte à temps.

Les autorités de Gaza ont construit une route en terre longeant la barrière à 300 mètres du nord au sud de la bande de Gaza (d’Eretz à Rafah), matérialisation de leur ambiguïté. Le militant de Front de lutte commente :

En faisant ainsi, le Hamas accepte de fait que notre frontière soit décalée de 300 mètres. Ses véhicules y circulent armés, ce qui sous-entend un accord avec les Israéliens. Cette nouvelle route, c’est le pire pour la zone tampon. Quand on travaillait avec les fermiers, on cherchait à s’approcher le plus possible de la barrière pour ne pas perdre de terre agricole. Maintenant, avec la nouvelle route, il est sous-entendu que les paysans ne doivent pas aller cultiver au-delà de la route, même si parfois c’est toléré. Nous, la gauche, on n’est pas d’accord et on réaffirme que toute la terre doit être laissée aux paysans, qu’ils ont le droit de cultiver.

Le sort des quelque 4 000 familles de pêcheurs est bien pire encore. Les accords d’Oslo évoquaient une bande côtière palestinienne de 20 milles (un peu plus de 32 kilomètres). La décision n’a jamais été appliquée, et la bande de Gaza s’est trouvée réduite unilatéralement très rapidement à 9 (environ 15 kilomètres), puis 6 (9,6 kilomètres), puis 3 milles (4,8 kilomètres). Ponctuée par des annonces tonitruantes de relâchement de la contrainte, jamais appliquées non plus.

Aujourd’hui, sur les 40 kilomètres de côte de la bande de Gaza, la situation est la suivante : à moins de 2 milles (3,2 kilomètres) d’une frontière (Erez ou Rafah), interdiction de pêcher ; au nord jusqu’à la rivière Wadi Gaza, 6 milles autorisés ; au sud jusqu’à Khan Younis, 6 milles aussi, et au milieu une espèce de triangle qui va jusqu’à 9 milles. C’est une si petite zone, dans laquelle se retrouvent 1 200 bateaux de pêche ! Il n’y a guère de poissons, pour cause de fonds sableux surpêchés et de forte pollution découlant des destructions récurrentes des installations de traitement des eaux usées. Et, à l’intérieur même de cette zone, les attaques des vedettes de guerre israéliennes sont incessantes.

Zakaria Baker, responsable à Gaza des comités de pêcheurs pour l’UAWC nous donne les chiffres pour les cinq premiers mois de 2016 : 13 pêcheurs blessés (le dernier le 1er juin, par une balle tirée à bout portant), 70 arrêtés, 24 bateaux capturés (dont un sardinier), et 800 filets détruits ou volés. Plus inquiétant encore, entre le 3 avril et le 3 juin : 50 pêcheurs arrêtés, 9 blessés, 18 bateaux capturés (soit en deux mois des chiffres équivalant à toute l’année 2015). Auxquels il faut rajouter les 11 bateaux détruits sur le sable ou au port depuis le début de l’année.

Depuis que les bateaux de pêche — en majorité de grandes barques pontées, les hasaka) sont considérés comme du gibier légitime, pas un seul « objet suspect » n’a été trouvé à bord. Le but d’Israël ? Que les pêcheurs renoncent à partir en mer, que la perte de cette activité — la deuxième après l’agriculture — vienne grossir les rangs des sans-emploi. Un calcul secondaire peut aussi être à l’œuvre : 5 à 7 tonnes de poissons venant d’Israël entrent chaque semaine dans la bande de Gaza. « Ce sont les poissons de notre mer que nous achetons ! Nous sommes le débouché de leurs produits. Nous sommes coincés comme des souris de laboratoires ».

Fouad Alamodi, président du syndicat (officiel) des pêcheurs de Khan Younis (ils sont 850 dans cette zone centrale-sud) pêche depuis l’âge de 11 ans. Il connait la mer, nous dit-il, de Port-Saïd à Erez.

Les chalutiers sont très maltraités. L’énorme investissement que représente le filet (5 000 dollars, soit 4 600 euros) peut être perdu sous la menace suivante : “vous quittez la zone en abandonnant le filet, ou nous vous arrêtons”. Malgré l’aide que tentent d’apporter des organisations comme l’UAWC ou Mercy Corps, la catastrophe est souvent définitive.

Les pêcheurs ont le sentiment de n’être aucunement soutenus dans leurs efforts pour sauver leur activité, d’être passés par profits et pertes par les autorités palestiniennes — toutes les autorités :

Quand les vedettes israéliennes considèrent qu’un bateau leur pose problème, les Israéliens relèvent son numéro et le transfèrent à l’Autorité palestinienne. Celle-ci le communique au ministère de l’agriculture de Gaza (c’est-à-dire au Hamas) qui le communique à la police qui vient arrêter le pêcheur. Cela peut se traduire par une semaine d’arrestation et l’interdiction de pêcher.

Le dernier mot est au maire de Khouza’a :

Je suis un maire, je n’appartiens à aucun parti politique. Nous n’avons tué personne à la frontière, nous ne faisons que nous défendre. Depuis 70 ans, Israël fait des expériences sur nous. Nous proposons d’expérimenter 7 ans de paix et de faire le bilan.

1NDLR. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.