- Page 7

-

-

«Les Syriens ont osé faire le printemps dans cette partie aride du monde» (Al'Encontre.ch)

Le 15 mars 2011, un rassemblement avait lieu à Damas.

Trois jours après, les manifestations s’étendaient aux principales villes du pays, gagné par le «printemps arabe». Après six ans de guerre, des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, un Aleppin réfugié en France se souvient du caractère inattendu et miraculeux de cette renaissance avortée.

Le parfum du printemps me parvient jusque dans mon asile alsacien. Je reconnais bien ces fragrances enivrantes. Elles n’émanent pas de l’étrange pays où je suis réfugié depuis dix-huit mois. Car qui vit sous le ciel de ce pays, surtout dans l’atmosphère de la campagne présidentielle, sait bien que rien n’annonce, hélas, un printemps. Ce parfum me vient de mon pays, la Syrie, à 4000 kilomètres de distance et six ans après.

Mais que reste-t-il du printemps syrien ? Il n’y a pas de réponse rapide à cette question qui vient comme un poignard se planter au fond du cœur. Beaucoup disent aujourd’hui, certains avec nostalgie ou regret, d’autres avec hargne et rancune, qu’il n’y a jamais eu véritablement de printemps en Syrie. Que notre pays était condamné à l’hiver dur et long des dictatures ou à l’été brûlant et fou de l’extrémisme musulman.

Il y a six ans, à cette même époque de l’année, j’avais écrit sur ma page Facebook : «Nous sommes en mars, le printemps viendra-t-il chez nous aussi?»

C’était peu après la révolution tunisienne commencée le 17 décembre 2010, suivie de la révolution égyptienne le 25 janvier 2011, et enfin de celles du Yémen et de la Libye en février. C’était le temps des soulèvements, appelé le «printemps arabe». Un moment de légende qui a balayé, en quelques jours, des régimes que l’on croyait définitivement installés comme une maudite fatalité pour leurs peuples. J’avais exprimé, en quelques mots, l’espoir que ce printemps révolutionnaire atteigne la Syrie. Je ne l’avais fait évidemment que par allusion car personne n’osait alors se déclarer ouvertement. Je n’avais d’ailleurs pas «d’amis» dans l’espace bleu de Facebook pour me lire, aimer ou commenter ma publication. Seul l’agent des renseignements chargé de surveiller chaque souffle émis par un Syrien pour mieux l’oppresser. Tous les Syriens évoluaient comme de misérables atomes solitaires, errant face à la terreur imposée par l’Etat sécuritaire. Le seul lien entre ces atomes isolés était l’agent des renseignements, cet être omnipotent installé dans les sous-sols de la torture comme dans nos esprits pour tout savoir et sanctionner.

Et le printemps est arrivé en Syrie ! Il était authentique, je tiens à en témoigner. Je ne tente pas ici une présentation historique ou politique de ce qui s’est produit depuis le déclenchement de la révolution syrienne en mars 2011. Ce n’est pas le lieu, et je ne suis pas qualifié pour le faire. Je veux apporter le simple témoignage d’un homme qui a vécu un demi-siècle de sa vie en Syrie. Je veux affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un printemps mensonger, ni d’une illusion, ni d’une tromperie, mais du seul véritable printemps qu’ait connu le pays dans l’histoire moderne. Il est important de le rappeler pour bien mesurer l’ampleur de la catastrophe qui s’est abattue sur la Syrie et les Syriens. Les images de villes détruites, de maisons écrasées sur la tête de leurs habitants, de corps déchiquetés, de cadavres de dizaines de milliers de prisonniers morts sous la torture, puis celles des enfants noyés lors de la grande vague de départs dans les embarcations de la mort ou des millions de pauvres gens entassés dans les camps de réfugiés. Toutes ces images qui envahissent les écrans de télévision et les pages de journaux ne suffisent pas à rendre compte du prix exorbitant que nous avons payé. Car elles ne reflètent que l’aspect dramatique de l’histoire, cette punition collective qui a frappé les Syriens, sans rien dire de ses causes ni expliquer le pourquoi de la catastrophe.

Aux consciences honnêtes qui lisent ces mots et qui ne peuvent croire que la terreur de masse qui s’est abattue sur les Syriens n’est que la «guerre contre le terrorisme» menée par Vladimir Poutine et Bachar al-Assad, pour reprendre les mots de leur propagande. A ceux qui ne peuvent comprendre comment les événements ont si mal tourné. A tous, je voudrais dire que la seule raison de cette folie destructrice est que les Syriens ont osé faire le printemps dans cette partie aride du monde. Car leur révolte, dans cette région géostratégique si sensible, a introduit un facteur imprévu menaçant pour les intérêts établis par des puissances régionales comme l’Iran, Israël ou les pays du Golfe. Il s’agit là d’une faute mortelle. L’émergence de ce nouvel acteur aurait aussi pu provoquer des bouleversements géostratégiques pour de plus grandes puissances encore, tels les Etats-Unis, la Russie, la Turquie ou d’autres pays du Golfe. Il s’agit là encore d’une malédiction fatale. Dans les deux cas malheureusement, les Syriens ont représenté l’acteur de trop dont il fallait vite se débarrasser, ou tout au moins tenter de l’instrumentaliser un temps avant de le liquider. Il existe après tout trop de peuples dans le village planétaire, et il faut bien éliminer l’un d’entre eux de temps en temps.

Il n’en reste pas moins que l’entreprise des Syriens en ce printemps a été une immense surprise pour tout le monde, y compris pour moi qui l’ai attendue toute ma vie. C’était un tel miracle humain que je n’y aurais pas cru si je ne l’avais vécu en direct jour après jour. Franchement, je ne connaissais pas ces jeunes et moins jeunes qui se sont emparés des rues avec leurs slogans, leurs chants et leurs danses, alors que je vivais parmi eux. Ils ne se connaissaient d’ailleurs pas entre eux car personne en Syrie ne connaissait l’autre. Parents, voisins, amis ou collègues, ils pouvaient être aussi indicateurs pour les services de renseignement, et la méfiance était de rigueur, même à l’égard des plus proches. Comment sont-ils parvenus à se rencontrer aussi vite ? Comment ont-ils osé découvrir leurs poitrines nues devant leurs camarades manifestants, face aux fusils des forces de l’ordre et aux couteaux des sbires du régime qui les fauchaient sans merci ? L’esprit civique que le régime du parti Baas s’est employé pendant cinquante ans à détruire par la peur, à écraser par le mensonge, à salir par la délation, comment a-t-il pu surgir soudain à la vie, avec autant de pureté et de spontanéité ? Comment les élèves obligés de scander tous les matins à l’école le slogan d’allégeance à la famille Al-Assad ont-ils pu le soir même descendre dans la rue pour appeler à la liberté et à maudire l’âme du despote père, fondateur de ce régime d’esclavage ? Les pauvres, pour qui la Syrie n’a jamais été généreuse ni clémente, ont rempli leur cœur d’un amour pur pour une patrie qui ne leur a rien offert. Je n’éprouvais moi-même aucun sentiment d’appartenance à la Syrie avant ce printemps-là. J’avais même honte d’appartenir à un peuple asservi, travaillant pour le compte de la famille Al-Assad. Comment me suis-je métamorphosé d’un jour à l’autre, comme des millions de Syriens ?

La réponse est à la fois simple et étonnante : nous avons contracté soudain le virus de l’espoir qu’une autre vie est possible et que nous étions capables de l’inventer. Nous avons décidé tous ensemble, nous, les gens ordinaires, les étudiants, les ouvriers, les bouchers, les plombiers, les tailleurs, les avocats, les pharmaciens, les dentistes, les trafiquants de tabac, les intellectuels, les artistes, les vendeurs de mazout, les chômeurs et les repris de justice. Nous avons décidé qu’il était temps que nous prenions possession de notre pays, que nous cessions d’être des sujets apprivoisés et terrifiés pour devenir des citoyens libres. L’espoir ! Cette noble passion est notre péché originel. Nous l’avons commis avec ardeur et nous en avons payé le prix fort.

Le lecteur français devrait comprendre cet esprit qui était celui de ses ancêtres, celui de la République et de la démocratie. Mais il faut être Don Quichotte pour porter ces idéaux du XIXe siècle quand on vit au XXIe. Vouloir être maître de son pays? Quelle arrogance pour un peuple! Comment avons-nous osé y penser? Nous ne savions pas que le principe de l’autodétermination des peuples appartient désormais au passé, quand la terre était vaste avant de se transformer en petit village planétaire dont chaque quartier, petit ou lointain, compte pour les grands propriétaires. On ne pouvait pas laisser les habitants décider librement de leur sort. Que ceux qui trouvent cette exagération émotionnelle injustifiée observent comment les armées de quatre grandes puissances sont mobilisées autour de Manbij. Cette petite ville (à 50 kilomètres au nord-est d’Alep) était pratiquement inconnue des Syriens eux-mêmes. Pour confirmer cela, rappelons comment l’ONU et son envoyé spécial, Staffan de Mistura, ont veillé à la déportation des habitants d’Alep-Est, après ceux d’autres petites villes autour de Damas! (Traduction Hala Kodmani; article publié dans Libération, en date du 15 mars 2017, titre de la réd. A l’Encontre)

Mustafa Aljarf, pharmacien d’Alep, réfugié à Strasbourg

le 15 - mars - 2017 -

Maghreb: éléments d’un débat sur la situation. Mohamed Bouazizi, Guermah Massinissa et Mouhcine Fikri… le même combat (Al'Encontre.ch)

1. La région du Maghreb, Maroc, Algérie Tunisie, est traversée, à des rythmes inégaux, par des mouvements sociaux d’ampleur révolutionnaire. Le plus représentatif par la dynamique révolutionnaire tracée et le plus abouti, ou le plus avancé, dans la construction d’une rupture démocratique et sociale est bien évidemment le mouvement enclenché par Mohamed Bouazizi en Tunisie en 2011 [vendeur ambulant, décédé le 4 janvier 2011 à Ben Arous, suite à un suicide par immolation]. Il constitue jusqu’à aujourd’hui un modèle de référence aux yeux des mouvements et des protestations de la région. L’Algérie, une dizaine d’années auparavant, en 2001, a connu le même type de mouvement de protestation, avec la même ampleur et un niveau d’organisation même supérieur, mais sans aboutir à un quelconque changement politique dans la structure du pouvoir. La circonscription du mouvement dans un territoire, la Kabylie, sa connotation identitaire et culturelle liée à sa spécificité dans l’histoire politique du pays l’a en partie marginalisé. Il n’en reste pas moins que les dimensions sociales et démocratiques ont profondément structuré le mouvement [Mohamed Guermah, dit Massinissa, succombera à ses blessures le 20 avril 2001, après avoir avoir été blessé par une rafale de mitraillette le 18 avril; sa mort sera le déclencheur d’une vaste révolte].

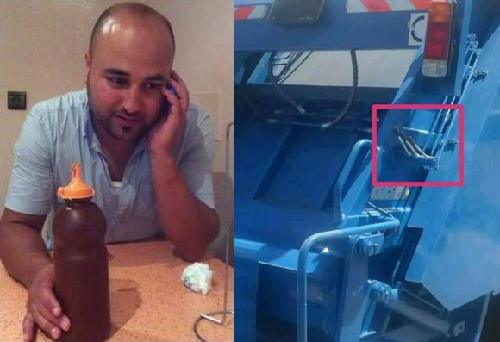

Mouhcine Fikri, vendeur de poisson, écrasé dans une benne, dans laquelle ses poissons avaient été jetés… Une révolte contre la hogra

Récemment, au Maroc, la région d’Al-Hoceima [fin octobre et début novembre 2016, la population a manifesté, avec vigueur sa colère contre les abus du pouvoir, l’injustice – la hogra – suite à la mort d’un vendeur de poisson, Mouhacine Fikri, originaire du Rif, écrasé dans une benne à ordure, suite à l’action de la police] a connu un mouvement similaire, porteur du même type de revendication sociale et démocratique avec la même portée politique. Ce mouvement marocain rappelle le cas tunisien par l’élément déclencheur et le cas algérien par sa circonscription dans un territoire où la référence à la dimension identitaire berbère de la région tente de structurer le mouvement.

L’inégalité d’expression de ces mouvements dans le temps mais aussi dans les rythmes est en dernière instance liée aux histoires respectives et aux degrés d’insertion des trois pays dans les capitalismes mondiaux. Ils ont toutefois quelque chose de commun dans la mise au premier plan de la question sociale et politique.

2. Le rapport de la société algérienne avec le capitalisme est plus chahuté que ses voisins. Historiquement, l’émergence du capitalisme dans le territoire qui deviendra plus tard l’Algérie est accompagnée d’une violence et d’une radicalité qui s’apparente à un génocide culturel. La colonisation de peuplement dès les débuts du XIXe siècle, saluée par ailleurs par les penseurs des Lumières y compris certains socialistes, notamment les utopistes, a façonné l’Algérie moderne et a restructuré en profondeur, jusqu’au déracinement [1], la société et son territoire. Mais cette «modernisation» capitaliste, loin de créer une société nouvelle et construire son émancipation chère aux utopistes, a engendré plutôt une exclusion. Cette exclusion est vécue comme une rupture avec le monde oriental représenté en ce moment-là par l’empire Ottoman finissant. Cette exclusion s’est d’abord exprimée par un repli identitaire et un rejet, par désespoir, de cette «modernité». Celle-là est associée plus à la violence coloniale qu’aux «bienfaits» historiques du capitalisme. Elle a généré par la suite une résistance puis une rupture aussi radicale que violente avec la colonisation, et sa culture «occidentale» qui lui est associée, sans une coupure explicite avec son corollaire le capitalisme.

Cette histoire mouvementée peut expliquer en partie la «panique identitaire» [2] avec laquelle s’est construit le nationalisme algérien. Portée et nourrie pendant ces dernières décennies par les arabistes (Baâthistes… entre autres de Syrie), les islamistes ou encore les berbéristes avec son avatar récent chez les autonomistes Kabyles du MAK [Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, apparu en 2001, son nom actuel date de 2013], cette problématique culturaliste n’a toutefois réussi qu’en partie à placer la question identitaire au centre de la vie politique et n’a pas effacé totalement la question sociale des enjeux politiques. Celle-ci a de tout temps été présente.

3. Introduit par un colonialisme plus «soft», sous forme de protectorat à la fin du XIXe siècle pour la Tunisie et au début du XXe siècle pour le Maroc, le capitalisme a plus joué sur l’intégration des élites locales (le Makhzen pour le Maroc) que par l’exclusion dans les nouveaux mécanismes de domination coloniale et capitaliste. La restructuration territoriale et urbaine est à l’image des transformations sociales des deux pays. Les traces du patrimoine urbain et culturel sont fortement visibles, aujourd’hui, au Maroc et à un degré moindre en Tunisie, alors qu’il est totalement, ou presque, effacé en Algérie.

Les conditions du triomphe du capitalisme et de la culture bourgeoise européenne conquérante dans ces pays du Maghreb ont fortement conditionné leur développement économique et social capitaliste ultérieur, plus enclin à s’intégrer dans un rapport de dépendance assumé pour les bourgeoisies marocaine et tunisienne qu’a s’autonomiser comme la bourgeoisie algérienne naissante. Ceci explique aussi, en partie, l’acceptation par les classes subalternes de la hiérarchie sociale traditionnellement inégalitaire au Maroc et, à un degré moindre, en Tunisie mais systématiquement contestée en Algérie où l’esprit égalitaire est bien ancré chez les couches populaires. Cette posture en Algérie procède plus par les conditions de résistance acharnée au processus d’expropriation-privatisation mené par le colonialisme français que tente de reprendre mais difficilement les nouvelles classes dominantes et non à un quelconque attachement à une «l’idéologie socialiste» qui aurait marqué les premières décennies de l’indépendance.

4. Ces aspects historiques et culturels n’expliquent pas tout. L’émergence des luttes sociales qui occupent de plus en plus une place importante dans l’espace politique de la région est directement liée à la politique de plus en plus néolibérale menée par les gouvernements des trois pays. L’évolution des structures capitalistes concourt vers un point commun: une dépendance économique directe avec le capitalisme mondial (banques, groupes industriels, services…), même si le capitalisme algérien confectionne une certaine autonomie, notamment sur le plan financier, à cause ou grâce à ses revenus énergétiques en pétrole et gaz. Cette dépendance entraîne une forme d’exploitation de même type des travailleurs et de l’environnement: une précarisation de plus en plus accrue des travailleurs, d’un côté, et, de l’autre, un pillage des richesses naturelles (hydrocarbures, phosphates ou encore produits agricoles…), sans souci de l’équilibre écologique et environnemental directement touché par la crise climatique mondiale. Sur le plan social, cette évolution entraîne un accroissement des inégalités sociales. Il y a même une volonté sournoise à intégrer les nouveaux migrants subsahariens dans l’économie et d’une manière informelle pour mieux les exploiter.

Le «printemps noir» de Kabylie, initié en avril 2001. Les forces de répression ont tué 123 jeunes, pour l’essentiel. Le rapport de la Commission d’enquête, de juillet 2001, caractérise ainsi la répression: «[Le] nombre des civils blessés par balles présente une proportion de morts, variant […] de un sur dix à un sur trois [qui] n’est comparable qu’avec les pertes militaires, lors des combats réputés les plus durs en temps de guerre.»

Cette évolution engendre, dans le cas du Maroc, des régions à «développement» intense dans l’industrie touristique, l’industrie automobile, des zones franches et des immenses parties du territoire reléguées à la périphérie comme le Rif, l’Atlas… C’est le même cas en Tunisie qui connaît le même type d’appropriation privative et de distribution inégale de ses ressources naturelles, avec le même type de développement géographique et territorial inégal. Entre «un pays utile» le long du Sahel méditerranéen, et un arrière-pays ouest et sud-ouest, les inégalités apparaissent à vue d’œil. Cela donne un sens au processus révolutionnaire en cours parti de cette partie du territoire en 2011. C’est aussi la même explication qu’on pourrait donner à la révolte en cours au Maroc, dans le Rif.

Cette inégalité sociale et territoriale est légèrement différente en Algérie malgré son vaste territoire. Cela ne l’exclut pas pour autant de la même dynamique en cours. La logique développementiste empruntée par le capitalisme algérien sur la voie de «l’industrie industrialisante» des trente premières années d’indépendance du pays fut menée avec le souci d’une intégration globale des territoires et des populations. Elle a surtout engendré un mouvement de population et d’urbanisation accrue autour des grands centres urbains mais aussi des villes moyennes. De ce point de vue, les révoltes récurrentes et importantes en Kabylie ne doivent pas nous cacher les révoltes aussi nombreuses que récurrentes dans les grands centres urbains. Les protestations à Alger, Constantine, Bejaia, Annaba ou encore Ouargla et la vallée du Mzab – ces deux dernières étant présentées comme «des révoltes du sud» comme pour les régionaliser – ont toute un caractère urbain. Ce sont des «luttes urbaines», c’est-à-dire une généralisation progressive de mouvements sociaux urbains, des systèmes de pratiques sociales contradictoires qui remettent en cause l’ordre établi à partir de contradictions spécifiques de la problématique urbaine [3].

Mais, de même qu’il ne peut exister «un socialisme dans un seul pays», ou pourra dire qu’il ne peut y avoir un développement intégré dans le cadre du capitalisme dans un seul pays. Rompant avec ce projet dès la fin des années 1980, la politique poursuivie a visé la destruction de l’appareil productif balbutiant, certes, mais réel. Le projet économique, industriel, énergétique ou agricole mené par le pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika [mandat présidentiel initié en 1999] vise une intégration «conséquente» à l’économie néolibérale et au marché mondial. Il en ressort non seulement un effritement industriel, mais aussi un effritement de la structure territoriale engagée dans un aménagement global dont l’objectif principal est de faciliter la circulation de marchandises et des investissements de capitaux étrangers (autoroute est-ouest, la transsaharienne, la téléphonie mobile, grands barrages d’eau, forage dans la nappe phréatique au Sahara, énergie solaire et gaz de schiste…).

5. Le corollaire de cette course vers une intégration dans le marché mondial et l’économie néolibérale est la concurrence entre les bourgeoisies des trois pays, notamment entre la bureaucratie bourgeoise au pouvoir en Algérie et le Makhzen [institutions régaliennes sous le protectorat et par la suite] marocain. Si cette concurrence se joue d’une manière sournoise et liftée entre l’industrie touristique tunisienne et le tourisme marocain, celui-ci tire ses dividendes de l’affaiblissement de celui-là, la «paix froide» [4] entre le régime algérien et le roi marocain, avec comme prétexte déclaré le conflit frontalier sur un fond de crise au Sahara-Occidental, cache mal la volonté des deux régimes à prendre le leadership dans la sous-traitance avec l’impérialisme mondial dans la région et pourquoi pas en Afrique. Ce qui explique la course dans la réalisation des grands travaux (autoroutes, TGV Casablanca-Tanger…). Ce qui explique aussi la mise en valeur de «la capacité de l’armée algérienne» à sécuriser la région, autrement dit à jouer le gendarme des puissances mondiales.

Or, sur le plan économique, le pouvoir algérien vit mal son «retard» vis-à-vis de l’économie de la monarchie, vu sous l’angle du niveau d’insertion dans l’économie néolibérale et du marché mondial. De ce point de vue, la fermeture des frontières entre les deux pays devient une aubaine pour le pouvoir algérien. Il a besoin d’une mise à niveau. Car si ces frontières s’ouvraient, elles dessineraient pour les firmes européennes et américaines opérant au royaume chérifien l’horizon d’une conquête peu coûteuse du marché algérien. Ce qui mettrait l’économie algérienne, qui se libéralise avec prudence, devant une concurrence inégale. Le constructeur automobile français Renault, pour le citer comme exemple, qui possède à Tanger une grande usine entrée en production en février 2012 (170’000 véhicules/an en 2013 et 400’000 à moyen terme, dont 90% destinés à l’exportation) pourrait tirer profit de la normalisation frontalière algéro-marocaine. Ce qui lui permettrait de satisfaire, depuis le territoire marocain – et non plus depuis la France ou la Roumanie comme c’est actuellement le cas – une demande automobile algérienne sans cesse croissante. Ce qui rendrait caduc toute velléité d’investissement dans ce domaine en Algérie [5].

6. Cette concurrence intergouvernementale construit en revanche un fond commun pour les populations de la région, notamment les masses laborieuses. Les populations des trois pays ne profitent pas (ou de manière très sélective socialement) des richesses et des potentialités de leur territoire respectif. Cette logique néolibérale dominante marginalise de plus en plus des pans de la population et des régions entières avec son lot de creusement constant des inégalités sociales et territoriales. Si ce phénomène est idéologiquement admis au Maroc et en Tunisie, il se faufile et gagne du terrain dans la culture algérienne malgré les résistances. C’est ce qui explique en l’occurrence les révoltes récurrentes. Il gagne aujourd’hui tout le territoire du Maghreb [6].

Ainsi, on assiste, dans les trois pays, à l’émergence d’un mouvement diversifié, social, syndical, environnemental, culturel et associatif qui constitue la matrice de l’opposition aux pouvoirs autoritaires et à leurs politiques antidémocratiques et néolibérales. Par leurs batailles et leurs résistances acharnées, ils donnent de la consistance à la revendication politique et au combat démocratique et social.

Politiquement et idéologiquement, ces résistances restent orphelines d’un projet révolutionnaire social et démocratique. Le fantôme de l’islamisme resurgit à chaque instant, notamment face à la montée des extrêmes droites dans le monde. Le terme «islamisme» prend aujourd’hui de multitudes définitions, du culturel au politique. La domination de l’islam sur les mœurs et la culture des peuples du Maghreb n’est pas un fait nouveau. L’indépendance des trois pays n’a malheureusement pas achevé la dimension démocratique et culturelle du processus révolutionnaire même si, à l’endroit de l’islam, il a suivi des trajectoires différentes et inégales dans les trois pays, plus «laïcisant» en Tunisie, dompté et institutionnalisé au Maroc et sur-politisé en Algérie. La montée de l’islam politique qu’on désigne par le terme «islamisme» a consolidé ce conservatisme et a éloigné la nécessaire avancée vers une laïcité de l’espace public et des institutions. Il faut aujourd’hui remonter la pente pour revenir aux maigres acquis de l’indépendance sur ce terrain.

La réponse est cependant dans l’analyse de chaque mouvement se réclamant de l’islam dans sa dynamique réelle et dépasser la simple lecture formelle de son expression.

Aujourd’hui, l’enjeu immédiat que porte l’islamisme dans ses différentes expressions oscille entre d’un côté la réaction légitime des sociétés musulmanes face à l’islamophobie ambiante dans les sociétés occidentales et, de l’autre côté, la montée d’un culturalisme conservateur et réactionnaire en guerre contre la raison et les acquis de la pensée des « lumières » dont est issu le marxisme. Ce culturalisme fait le lit des extrêmes droites et des barbaries montantes dont l’islamisme constitue un agent. Il est de ce fait nécessaire de faire la part de choses: ne pas tomber dans le piège de la défense a-historique de «l’islam» contre l’islamophobie au risque de ne voir dans l’islamisme qu’une «islamisation de la radicalité» des démunis ou des exclus; ne pas essentialiser l’islam et ne voir en lui que la barbarie fasciste.

La crise qui s’installe qui peut à terme aiguiser les contradictions de la libéralisation capitaliste en cours ne place pas d’une manière mécanique les islamistes de tout bord comme alternative. Une dynamique de fascisation derrière des courants islamistes n’est possible que dans une situation de crise révolutionnaire sans débouché. Aujourd’hui, et aux yeux des populations, le danger est surtout dans une dégénérescence régionale qui peut faire le lit d’une «daechisation» de l’extérieur. Ce qui contribue plutôt à renforcer le front interne autour des pouvoirs qui pour l’instant ne montrent pas de grands signes d’essoufflement malgré la «maladie» et la vieillesse de leurs leaders respectifs, roi et présidents. (Article écrit le 3 février 2017)

le 22 - février - 2017Nadir DjermouneNotes:

[1] Voir sur cette question, P. BOURDIEU, A. SAYAD, Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Ed. de Minuit, Paris, 1964.

[2] Expression empruntée à D. BENSAID, La discordance des temps, Ed. de la Passion, Paris, 1995, p. 149.

[3] Par «problématique urbaine» on se réfère « à toute une série d’actes et de situation de la vie quotidienne dont le déroulement et les caractéristiques dépendent étroitement de l’organisation sociale générale. Ce sont, à un premier niveau, les conditions de logements collectifs (écoles, hôpitaux, crèches, jardins, aires sportives, centres culturels, etc.) dans une gamme de problèmes qui vont des conditions de sécurité dans les immeubles, au contenu des activités culturelles des centres de jeunes, reproductrice de l’idéologie dominante (…), ce sont pour des millions d’hommes les longues heures harassantes de transport, le matin et le soir (…) impuissants dans un flot de voitures immobiles où les moteurs tournent et se dépensent (…) c’est aussi le temps fractionné de la journée, la séparation fractionnelle des différentes activités (…)», voir Manuel CASTELLES, Luttes urbaines, Ed. Maspero, Paris 1975, p. 8. Voir aussi à ce propos H. LEFEVBRE, La révolution Urbaine, Ed. Gallimard, Paris, 1970, ou encore, D. HARVEY, Villes rebelles, du droit à la ville à la révolution urbaine, Ed. Buchet Chastel 2015.

[4] Voir pour cette «paix froide» Akram Belkaid, http://www.courrierinternational.com/article/2009/04/09/un-differend-qui-n-a-que-trop-dure.

[5] Voir sur cette question Y. TEMLALY, L’avenir du capitalisme marocain se joue aussi en Algérie, http://www.maghrebemergent.com/contributions/opinions/

[6] Voir aussi, comme texte de référence sur l’évolution de la question sociale et politique au Maghreb, Ramdane MOHAND ACHOUR, La nouvelle Etoile nord-africaine, Libre-Algérie.

-

Mulhouse Syrie

-

Syrie : pour le Haut-Commissaire des droits de l'homme de l'ONU, « le pays tout entier est devenu une chambre de torture » (ONU)

A bord d’un navire italien, un père syrien et son fils attendent de voir un médecin après avoir été sauvés en mer Méditerranée. Photo HCR/A. D’Amato

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a qualifié mardi le conflit en Syrie de « pire catastrophe commis par l'homme que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale ».

S'exprimant lors d'une discussion de haut-niveau consacrée à la situation des droits de l'homme en Syrie organisée à Genève pendant la 34e session du Conseil des droits de l'homme, M. Zeid a déclaré que le pays tout entier est devenu « une chambre de torture: un lieu d'horreur sauvage et d'injustice absolue ».

« En effet, tout le conflit - cette immense vague de sang et d'atrocités - a commencé par la torture: la détention et la torture, par des responsables de la sécurité d'un groupe d'enfants de Daraa qui avaient peint des graffitis anti-gouvernement sur un mur de l'école », a rappelé le Haut-Commissaire. « Au fur et à mesure que les manifestations se multipliaient, le gouvernement attaquait et faisait la guerre à son propre peuple - engendrant des mouvements rebelles, alimentant des extrémistes violents et préparant le terrain pour une guerre régionale et par procuration ».

M. Zeid a de nouveau rappelé que son bureau et la Commission d'enquête se sont vu refuser l'accès en Syrie, et qu'aucun observateur international des droits de l'homme n'est admis dans les « lieux de torture » où se trouvent actuellement des dizaines de milliers de personnes.

« J'ai rencontré récemment un groupe de femmes syriennes dont les membres de leurs familles ont été détenus ou sont portés disparus depuis des années. Certaines d'entre elles avaient elles-mêmes été détenues - ainsi que plusieurs membres de ce panel distingué », a dit le chef des droits de l'homme de l'ONU, rappelant que de nombreuses personnes ont été victimes de détention arbitraire, de torture, d'enlèvement et de disparition forcée en Syrie.

Pour M. Zeid, la détention demeure pour beaucoup une question centrale en Syrie et peut déterminer le sort de tout accord politique. « Nous avons la responsabilité de soutenir la lutte des familles syriennes pour connaître la vérité. Ce n'est que lorsque le passé a commencé à guérir que le pays sera en mesure d'envisager un avenir solide », a-t-il dit, exhortant toutes les parties à mettre un terme à la torture, à mettre fin aux exécutions et à cesser les procès inéquitables par des tribunaux spéciaux et ad hoc. « Les acteurs humanitaires et les observateurs internationaux doivent avoir accès à tous les centres de détention », a souligné M. Zeid, exhortant également toutes les parties détenant des prisonniers ou des prisonniers à les libérer ou, au moins, à fournir les informations de base telles que les noms et localités des personnes en détention et le lieu d'inhumation des personnes décédées.

Alors que le conflit syrien entre dans sa septième année, le Haut-Commissaire a déploré que même les appels désespérés du peuple d'Alep l'an dernier ont eu peu ou pas d'impact sur les dirigeants mondiaux dont l'influence aurait pu contribuer à mettre fin aux combats.

« Les atrocités infligées à la communauté Yazidi par le groupe extrémiste Daesh - y compris l'enlèvement et la vente de filles et de femmes en tant qu'esclaves sexuelles - n'ont pas conduit à une action rapide et décisive pour assurer les responsabilités. Les vetos (au Conseil de sécurité) ont maintes fois repoussé l'espoir de mettre fin à ce carnage insensé et de renvoyer les crimes internationaux présumés à la Cour pénale internationale », a dit M. Zeid.

Le Haut-Commissaire s'est toutefois félicité de l'adoption en décembre dernier par l'Assemblée générale de la Résolution 71/248 établissant un Mécanisme international, impartial et indépendant pour aider à l'enquête et aux poursuites des responsables des crimes les plus graves commis en Syrie depuis mars 2011. Le qualifiant de « progrès significatif », M. Zeid a assuré que son bureau est mobilisé « le plus rapidement possible pour mettre en place » cette instance qui collaborera avec la Commission d'enquête pour recueillir et analyser les preuves, préparer des dossiers détaillés sur les suspects individuels et constituer la base des procédures pénales contre les auteurs individuels de crimes.

« Faire en sorte que les responsables rendent des comptes, établir la vérité et apporter des réparations doit se produire si le peuple syrien veut trouver la réconciliation et la paix », a souligné le Haut-Commissaire. « Cela ne peut pas être négociable ».

14 mars 2017

Lire aussi

-

Immigration, colonisation et domination : l’apport d’Abdelmalek Sayad (Contretemps)

L’anniversaire de la mort du sociologue de l’immigration Abdelmalek Sayad, décédé le 13 mars 1998, est l’occasion de republier un article que lui a consacré Saïd Bouamama, paru dans le n° 16 de Contretemps (première série) en mai 2006.

La question dite de « l’héritage colonial » est désormais posée.

Des polémiques surgissent périodiquement pour stigmatiser ou caricaturer les partisans d’une prise en compte du « fait colonial » comme un des éléments importants structurant, encore aujourd’hui, les rapports de domination subis par les immigrés issus des anciennes colonies et par leurs enfants français. Les accusations pleuvent pêle-mêle : repli communautariste, démarche racialiste et/ou raciste, approximations historiques, analogies excessives, divisions des dominés, production d’une autonomie de repli suicidaire. Abdelmalek Sayad fut précurseur sur cette question. Le fait que son œuvre soit méconnue n’est pas une réalité anodine : dans le domaine scientifique, comme dans le domaine politique, agissent des facteurs qui bloquent la prise en compte de la réalité sociale de l’immigration et de ses enfants français. Pierre Bourdieu caractérisait Abdelmalek Sayad comme « un analyste de l’inconscient ». Effectivement, en débusquant les implicites, Sayad ne pouvait que rencontrer le « fait colonial » comme un des éléments clef de l’inconscient collectif français.

Une immigration exemplaire issue d’une colonisation exemplaire

La vigueur de la polémique qu’a suscitée la publication de l’Appel des indigènes de la République est un révélateur de la difficulté à prendre en compte la spécificité de l’immigration issue des anciennes colonies. Une des critiques les plus récurrentes a ainsi été de rappeler les difficultés vécues par les immigrations non coloniales antérieures ou présentes. Pour ce faire, la comparaison a été fréquemment réalisée avec des pays n’ayant pas eu d’empire colonial et dans lesquels les populations issues de l’immigration rencontrent des difficultés « similaires » à celles rencontrées en France par les descendants des anciens colonisés. Un des apports essentiels d’Abdelmalek Sayad est justement de refuser la scission binaire entre deux problématisations tout aussi réductrices : celle consistant à nier les invariances à toutes les immigrations ; celle consistant à nier les dimensions particulières de l’immigration issue des anciennes colonies. En soulignant le caractère « exemplaire » de l’immigration algérienne, il souligne son caractère « d’idéal-type » de l’immigration en tant que rapport de domination. L’immigration algérienne réunit, en les poussant à l’extrême, les traits et les processus en œuvre pour toute immigration à des degrés moindres et moins exacerbés. L’idée clef de Sayad sur cette question est de relier « l’exemplarité » de l’immigration algérienne à « l’exemplarité » de la colonisation de l’Algérie :

« colonisation totale, systématique, intensive, colonisation de peuplement, colonisation des biens et des richesses, du sol et sous-sol, colonisation des hommes (corps et âmes), surtout colonisation précoce ne pouvant qu’entraîner des effets majeurs ».

C’est donc parce qu’en Algérie l’idée coloniale a été poussée le plus loin dans ses dimensions de « peuplement », de « dépossession de la paysannerie », de « violence de la conquête », qu’elle constitue en quelque sorte un « laboratoire » des autres immigrations. Dans les deux cas, nous avons affaire à des rapports de domination et d’exploitation. Mais, pour l’immigration postcoloniale, l’activation d’un « imaginaire colonial » lui fait jouer une fonction de « miroir grossissant » ou de « révélateur » des processus en œuvre. La sous-estimation de ces « spécificités » essentielles conduit à une cécité de l’analyse.

La prolongation en métropole de « l’imaginaire » et du « rapport » colonial

L’analyse des implicites présidant au fonctionnement des foyers pour travailleurs migrants permet à Sayad de souligner l’importation en métropole de « l’imaginaire colonial ». Que ce soit dans les personnels recrutés lors de la mise en place de ces foyers, dans les conceptions architecturales, dans la définition des droits et devoirs du résident, dans les représentations sociales des besoins des locataires, l’analogie avec la colonisation est permanente. Voici par exemple comment il analyse l’absence d’intimité qui caractérise ces foyers :

« Ainsi la perception naïve et très ethnocentrique qu’on a des immigrés comme étant tous semblables, se trouve au principe de cette communauté illusoire. Il s’y ajoute, dans le cas des immigrés algériens et plus largement marocains et tunisiens, la représentation de la “nature” psychologique de l’Arabe, telle qu’elle est vulgarisée par les “spécialistes” de la “mentalité primitive”, de “l’âme et de la psychologie nord-africaine, musulmane” (…). “Nature” grégaire, qui ne peut être satisfaite que par la vie en groupe, nature “patriarcale”, “tribale”, etc.»[1].

Nous retrouvons dans cette représentation sociale de la « nature de l’Arabe » ou du « musulman » ce qui fait le cœur de la domination coloniale : la légitimation d’un traitement d’exception par une « nature » ou une « culture » censées produire des besoins spécifiques. L’inégalité est à la fois reconnue et présentée comme nécessaire et légitime. Dans le regard du colonisateur, les inégalités produites par le système colonial ne sont pas niées mais leur genèse est refoulée, recouverte par une explication biologique ou culturelle : le manque d’ardeur au travail du colonisé n’est pas expliqué par le rapport social colonial qui impose au colonisé des conditions de travail éreintantes tout en le privant de toute initiative et de toute jouissance du fruit de son travail, mais par l’indolence congénitale de « l’Africain » ou par l’incorrigible indiscipline du Maghrébin[2]. Cette reproduction de l’imaginaire colonial conduit ainsi inévitablement à l’idée d’une « mission éducative » des foyers, étrangement ressemblante avec la « mission civilisatrice » de triste renom. Sayad met en évidence les fonctions de cette « mission éducative » en les mettant en analogie avec celles de la « mission civilisatrice » : justifier un traitement d’exception tout en valorisant l’image du dominant. La « mission civilisatrice » se caractérise en effet par une double fonction : légitimer l’inégalité présente tout en valorisant l’image du colonisateur. Le rapport colonial inverse donc l’ensemble de la relation. Il présente les dominants comme des « altruistes » soucieux de faire « évoluer » les colonisés et de développer les « lumières » et met en scène les dominés comme étant les véritables bénéficiaires de la colonisation. La société d’immigration

« n’a que trop tendance, écrit encore Sayad, à porter à son bénéfice ce qui, pourtant, est l’œuvre des immigrés eux-mêmes : aussi est-ce fréquemment qu’on présente au moins les aspects les plus positifs (ou considérés comme tels) de l’expérience des immigrés, c’est-à-dire, en gros, l’ensemble des acquisitions qu’ils ont su imposer au gré de leur immigration (…) comme le résultat d’un travail diffus ou systématique d’inculcation, d’éducation qui s’opère à la faveur de l’immigration (travail qui consiste à produire ce qu’on appelle les “évolués” et du même coup, à discriminer ces immigrés “évoluables”, “éducables”, “amendables” des immigrés qui ne le sont pas ou ne veulent pas l’être) et dont le mérite revient à la société d’accueil et à elle seule »[3].

Il suffit d’entendre aujourd’hui certains propos ministériels sur la récente révolte sociale des jeunes des quartiers populaires (polygamie, démission des parents, réseaux intégristes), de lire le rapport Bennisti et son analyse de la délinquance comme issue des « patois » parlés au sein de la famille, d’analyser les débats justifiant la loi du 23 février 2005, pour saisir l’actualité politique d’Abdelmalek Sayad. Nous ne sommes pas en présence de survivances anodines et marginales du passé que le temps fera disparaître par épuisement. Nous avons à faire à un rapport social qui se reproduit, caractérisé par une « ethnicisation » du dominé, une teneur « éducative » ou « civilisatrice » du rapport avec lui, une négation des violences sociales qu’il subit.

Les jeunes issus de la colonisation

Sayad s’attache également à déconstruire les discours sur les enfants de l’immigration devenus Français. L’expression « jeunes issus de l’immigration » participe de la reproduction du rapport colonial mais cette fois-ci à l’endroit de « Français ». Nés et socialisés en France, dotés de la nationalité française, ils restent perçus comme des « immigrés » et construits comme tels. Pour eux aussi se met en place un rapport « éducatif » ou « civilisateur », les injonctions « d’invisibilité » et de « politesse » sont émises officiellement, les « visibilités » sont jugées ostentatoires et nécessitant des interventions étatiques fermes. Pour eux, la distinction permanente est faite entre la figure du héros positif (l’intégré) et le héros négatif (la racaille).

C’est en déconstruisant de manière remarquable le concept « d’intégration » et les discours qu’il structure, que Sayad met en évidence la reproduction, par delà les générations, du rapport colonial.

« Une des premières manifestations du changement qui s’opère de la sorte, écrit-il, se traduit à travers le langage, surabondant aujourd’hui, de l’intégration : l’intégration est ici non seulement celle de personnes “extérieures” à la société française (…) mais celle du phénomène lui-même, l’immigration étant “rapatriée”, “internalisée” pour ne pas dire “intériorisée”, perdant de la sorte une bonne partie de la représentation qu’on en avait comme pure extériorité »[4].

Nous avons à faire à une réalité sociale spécifique : la production d’immigrés qui n’ont immigré de nulle part. C’est au travers du prisme de la reproduction du rapport colonial que Sayad analyse les nombreuses caractéristiques du discours tenu sur et à ces français construits socialement comme « exceptionnels ». Le processus idéologique d’inversion de la relation par ethnicisation du colonisé (puis de l’immigré et de ses enfants français) et par imposition d’une « grille éducative de lecture » se réalise à partir du paradigme « intégrationniste ». Ce dernier réalise le tour de force d’imputer la responsabilité des inégalités à ceux qui les subissent :

« L’invite à l’intégration, la surabondance du discours sur l’intégration ne manquent pas d’apparaître aux yeux des plus avertis ou des plus lucides quant à leur position au sein de la société en tous les domaines de l’existence, comme un reproche pour manque d’intégration, déficit d’intégration, voire comme une sanction ou un parti pris sur une intégration “impossible”, jamais totalement acquise »[5].

Alors que « l’intégration » au sens sociologique du terme interroge la société dite « d’accueil », l’usage idéologique du terme (y compris à gauche et à l’extrême gauche) oriente la réflexion et l’action vers des dimensions culturalistes imputant aux premiers concernés (ou à leur culture, leur religion, leur héritage) la responsabilité de leur situation. Au-delà de la polysémie du concept d’intégration qui rend impossible le débat serein, c’est l’usage social, politique et idéologique de ce concept auquel s’intéresse Sayad. Ce faisant, il aide à penser une sociologie anti-intégrationniste qui s’attache aux processus de domination touchant ces Français construits comme « sujets à intégrer ».

L’assimilation derrière l’intégration

L’approche critique de l’intégrationnisme à la française permet à Sayad de souligner la reproduction d’un autre trait de l’imaginaire colonial : la scission binaire et permanente entre « intégrés » à valoriser et « inintégrés » à réprimer. C’est au travers de l’analyse des discours tenus sur les « beurs » que Sayad souligne la signification de ce processus : l’assimilationnisme. La volonté de distendre artificiellement la relation entre « parents immigrés » et « enfants français » qui a caractérisé la décennie 1980 apparaît alors comme une des conséquences logiques d’un « chauvinisme de l’universel », celui-là même qui avait servi à justifier « l’œuvre coloniale » :

« Aussi comprend-on l’intérêt objectif – intérêt qui s’ignore comme tel – qu’on a à distendre au maximum la relation entre, d’une part, des parents immigrés (…), et, d’autre part, les “enfants de parents immigrés” qui seraient alors, selon une représentation commode, sans passé, sans mémoire, sans histoire (…), et par là même vierges de tout, facilement modelables, acquis d’avance à toutes les entreprises assimilationnistes (…) mues par une espèce de “chauvinisme de l’universel” »[6].

Nous retrouvons, ici, à propos des « beurs », les deux formes historiques de l’idéologie coloniale. Si cette idéologie a pris une première forme explicitement raciste, elle a également eu une forme « de gauche », « bien intentionnée », c’est-à-dire s’argumentant d’une « œuvre positive » de la colonisation. Sayad souligne les formes contemporaines de ce « chauvinisme de l’universel » à travers l’analyse de « toute une série de clichés, de lieux communs » mais également à travers la déconstruction des « discours savants » : la célébration du pouvoir d’intégration de l’école française, la réussite ou l’échec scolaire des jeunes issus de la colonisation, l’islam et les signes extérieurs d’appartenance à cette « religion d’immigrés », la dénonciation de l’intégrisme musulman, les femmes issues de la colonisation.

Le « chauvinisme de l’universel », qui a jadis été à la source d’un « colonialisme bien intentionné », conduit aujourd’hui à des logiques de raisonnement lourdes de conséquences en termes de violences sociales subies par les immigrés et leurs enfants français. Il conduit selon Sayad à s’autoriser l’idée d’une « émancipation contrainte » qui correspondrait « aux vrais intérêts de la nouvelle génération », même si celle-ci n’en a pas conscience. Les implicites des débats sur la loi sur le « foulard » relèvent à l’évidence de cette logique. De la même façon, Sayad souligne la parenté entre ce « chauvinisme de l’universel » et les discours récurrents sur la « perte d’autorité » des pères, sur leur « démission », leur « infériorisation », leur « disqualification ». Enfin, la même parenté permet à Sayad de donner sens aux explications sur les hystéries régulières à l’égard des jeunes issus de la colonisation : ceux-ci sont coupables d’être ingrats, d’être trop visibles, d’être ostentatoires, de ne pas se comporter en « immigrés » ou en « colonisés » ou encore de se comporter simplement comme s’ils étaient chez eux. Nous sommes ici en présence d’une autre analogie avec la période coloniale : l’illégitimité de la présence chez soi. Se comporter comme citoyens exigeant des droits est une attitude impensable pour l’imaginaire colonial qui ne laisse place qu’au statut de sujet. Le processus de diabolisation des attitudes revendicatives en œuvre aujourd’hui à l’égard des enfants français a d’ailleurs commencé avec leurs parents immigrés algériens. Cette virulence particulière à l’égard des immigrés algériens, Sayad l’explique par la relation avec l’époque coloniale:

« C’est, sans doute, pour apurer ce contentieux colonial et ses vestiges (parmi lesquels l’immigration), qu’on s’acharne volontiers sur les jeunes (…). Si on s’attaque plus précisément à l’immigration qu’on dit “non européenne”, n’est-ce pas dans une certaine mesure, en raison du passé colonial qui a produit cette immigration et dont elle constitue une manière de survivance : colonisés comme n’ont pas été les sujets coloniaux, les immigrés algériens se comportent en France comme ne se comportent pas les autres immigrés. Ayant acquis de la société française et de ses mécanismes, malgré les handicaps qu’ils subissent, une familiarité que seul un long “commerce” peut donner (et cela avant même l’émigration), les Algériens immigrés d’aujourd’hui – hier immigrés originaires de la colonie – peuvent s’autoriser de plus grandes libertés, à commencer par la liberté de défendre leurs droits »[7].

La décolonisation des territoires n’a pas signifié la remise en cause du « chauvinisme de l’universel » qui avait permis la légitimation « bien intentionnée » de la colonisation. L’idée d’assimilation que porte ce type particulier de chauvinisme ne fait alors que se transférer des anciens colonisés vers les nouveaux immigrés puis sur leurs enfants. Ces derniers restent perçus et construits au travers des droits et devoirs (c’est-à-dire essentiellement des devoirs) du sujet : la politesse, l’invisibilité et l’apolitisme.

Les trois séries d’analogies entre immigration et colonisation

Il existe certes des invariances réunissant toutes les immigrations. Celles-ci sont en particulier issues de la fonction économique de l’immigration dans une économie de marché. Ces invariances étant posées, elles ne suffisent pas à décrire l’ensemble de ce « fait social total » que constitue chaque immigration. Elles ne nous autorisent pas à faire l’économie de la prise en compte des contextes historiques qui déterminent les modalités concrètes de l’existence sociale et politique de chaque immigration et, pour celles issues des anciennes colonies, de ses enfants français. En fonction de ces contextes historiques différents, des représentations de l’Autre qu’ils véhiculent et ancrent dans les imaginaires politiques et les inconscients collectifs, l’acuité du rapport de domination, son champ d’exercice et sa durée varieront. Marx a bien étudié cette interaction entre passé et présent, et le rôle que joue l’imaginaire social hérité[8]. C’est à travers cet imaginaire que les hommes déchiffrent leur réalité vécue, qu’ils déterminent les frontières entre un « nous » et un « eux » et fondent leur action présente. C’est, en l’occurrence, au travers de l’imaginaire colonial qu’ont été appréhendés les immigrés postcoloniaux et qu’a été légitimée leur relégation économique, sociale et politique.

La virulence des critiques à l’égard de l’Appel des indigènes de la République souligne l’existence d’une véritable difficulté à intégrer les spécificités issues de la colonisation dans l’analyse des dominations concernant l’immigration. Trois d’entre elles nous semblent significatives. La première critique faite aux « indigènes » est celle de nier les autres formes de racismes et ainsi de contribuer à une « concurrence des victimes ». Or, affirmer fortement l’existence d’une forme de racisme sous-estimée ne signifie pas nier l’existence d’autres formes de racisme. Le racisme en tant que processus de hiérarchisation sociale, économique et politique, c’est-à-dire en tant qu’outil des systèmes de domination, s’ancre dans un terreau historique. L’Appel ne dit rien d’autre que ceci : la colonisation n’est pas un aspect secondaire du terreau historique français. Ailleurs (pour des pays n’ayant pas eu d’empire colonial) ou ici, pour d’autres populations (n’ayant pas été colonisées), ce sont d’autres moments historiques et d’autres imaginaires hérités qui sont mobilisés. Si les Indigènes voient la « colonisation » à l’œuvre là où beaucoup ne veulent pas la voir, cela ne signifie pas qu’ils la voient partout. La deuxième critique importante a été la dénonciation de l’amalgame que réaliserait l’Appel entre la période coloniale et la situation actuelle. Ici aussi l’on fait dire aux indigènes de la République ce qu’ils n’ont pas dit. Mettre en analogie deux facteurs ne signifie pas qu’on les considère comme identiques. C’est tout simplement souligner qu’ils empruntent des processus, des logiques et des représentations qui sont en proximité. Parler de racisme postcolonial, ce n’est donc pas non plus prétendre que les descendants de colonisés vivent une situation identique en tous points à celle de leurs ancêtres. Le préfixe « post » utilisé par les Indigènes est à cet égard suffisamment clair : il marque à la fois un changement d’ère, une filiation et un héritage. La troisième critique récurrente à été celle « d’ethnicisation » du débat, de la situation et de la question sociale. La grille de lecture en termes de classes sociales est, dans ce cas de figure, brandie en opposition à l’Appel. Or, l’Appel des indigènes n’a jamais posé que la grille sociale de lecture était erronée et/ou dépassée. Bien au contraire : souligner le facteur postcolonial, c’est insister sur une des dimensions nodales des processus de domination, à savoir l’opposition des dominé(e)s entre eux par la gestion d’un ordre des dominations qui s’appuie sur des imaginaires hérités (celui du patriarcat pour le genre, celui de la colonisation pour notre sujet). Ainsi, de la même façon que Sayad ne considérait pas comme contradictoire de poser des invariances tout en soulignant des spécificités, il n’est pas irraisonnable de penser l’explication en termes de classes sociales comme non contradictoire avec l’analyse en termes de rapport colonial, ce dernier n’étant en définitive qu’une des formes exacerbée des rapports de domination. La négation des spécificités liées à la colonisation, la mise en avant frénétique des ressemblances n’est donc pas un non-sens : elle participe, volontairement ou non, aux processus de domination de cette immigration.

Le principe de l’existence d’analogies entre immigration et colonisation avait d’ailleurs été déjà formulé de manière précise par Sayad. Celui-ci soulignait en particulier trois facteurs confortant le raisonnement analogique. En premier lieu, il mentionnait les liens historiques entre certaines immigrations et la colonisation. L’immigration est fille de la colonisation, directement ou indirectement. Il suffit d’appréhender la colonisation et l’immigration comme un rapport social, pour saisir comment les caractéristiques des rapports colonisateur / colonisé / système de colonisation peuvent se reproduire dans le nouveau rapport social groupe majoritaire/groupes minoritaires/système social capitaliste. Il est bien entendu évident pour Sayad qu’analogie ne signifie pas similitude. Il s’agit d’une reproduction, c’est-à-dire d’une articulation nouvelle entre invariance et mutation faisant survivre dans le présent des traits du passé en fonction de besoins contemporains du système social et économique. La deuxième analogie mise en exergue est celle de structure. Sayad ne pense pas les rapports sociaux « colonisation » et « immigration » comme étant constitués de deux partenaires : colonisés / colonisateurs et immigrés / Français. Il réintroduit un troisième partenaire essentiel : la société colonisatrice pour l’un et la société d’immigration pour l’autre. De la même façon que le colonisé comme le colonisateur sont le résultat d’un système social, le groupe majoritaire comme les groupes minoritaires sont des produits d’un système social. Ce dernier, ayant pour finalité la production et la légitimation de la domination, est fondateur d’un ordre dans lequel le colonisé hier, l’immigré postcolonial et ses enfants français aujourd’hui, occupent la place la plus désavantageuse. La troisième analogie est logiquement celle de système. La colonisation comme l’immigration font système : les rapports de domination qui les caractérisent sont travestis et intégrés dans le fonctionnement légal et banal des institutions, des procédures, des différentes sphères de la vie sociale. Sayad démontre ainsi comment l’existence de discriminations légales (comme par exemple l’exclusion des droits politiques ou de certains emplois dits « réservés ») conduit à autoriser la production massive de discriminations illégales. De la même façon, les discriminations et inégalités liées au logement ont des effets logiques en termes d’inégalité dans les domaines scolaires ou d’accès à l’emploi. C’est, comme à l’époque coloniale, l’ensemble d’un système qui est en œuvre et non simplement quelques colonisateurs véreux hier ou quelques racistes repérables aujourd’hui :

« Outre la série d’analogies qu’on peut saisir entre les deux phénomènes – analogies d’ordre historique (l’immigration est souvent fille de la colonisation directe ou indirecte) et analogies de structure (l’immigration, actuellement, occupe dans l’ordre des relations de domination la place qu’occupait hier la colonisation) – l’immigration s’est, d’une certaine façon, érigée en système de la même manière qu’on disait que la “colonisation est un système” (selon l’expression de Sartre) »[9].

En nous invitant à questionner notre système social pour comprendre l’immigration, Sayad nous mène au développement d’une véritable sociologie critique. Ses hypothèses doivent certes être discutées et/ou contestées. Cependant, nombre d’entre elles nous semblent avoir des effets heuristiques d’une grande actualité : l’articulation entre émigration et immigration, l’articulation entre colonisation et immigration, la notion d’imaginaire et de transfert de celui-ci, la prise en compte de l’héritage que constitue le « chauvinisme de l’universel », l’appréhension de l’immigration comme rapport social, la prise en compte du système comme structurant ce rapport social et produisant le groupe majoritaire, les groupes minoritaires et le type d’interactions inégalitaires qui les relient, le lien entre domination des « pays d’origine » et domination dans la société française des immigrés qui en sont originaires

Le savoir des premiers concernés

Il n’est pas possible de conclure sans mentionner le rapport que Sayad avait lui même avec les immigrés et leurs enfants français, c’est-à-dire sans mettre en exergue la posture adoptée vis-à-vis des dominés qui constituaient ses objets de recherches. La pratique de longs entretiens était sa méthode privilégiée. Leur lecture est suffisante pour souligner l’existence d’un savoir des dominés. Certes, il est éparpillé, empli de contradictions, non formulé de manière logique et structurée, mais il est bien présent. La pratique de l’entretien est d’ailleurs le moment d’une mise en ordre des éléments de ce savoir transformant ces moments de parole en véritable autoanalyse. Nous sommes ici à l’antipode des postures dominant le monde de la recherche aujourd’hui. Ces dernières cantonnent en effet les premiers concernés au rôle d’acteurs (ou de témoins) ne sachant rien de l’histoire qu’ils font, laissant ainsi au « scientifique » la prétention de dire le « vrai ». Outre le refus d’une coupure entre pratique (qui serait le fait des acteurs) et savoir (qui serait le fait de « savants » étudiant les acteurs), la posture de Sayad est également celle du refus de l’opposition entre une approche des trajectoires individuelles et une approche macrosociologique. Pour Sayad, les trajectoires individuelles et/ou familiales incorporent, dans tous les sens du terme, y compris le sens fort de marques sur le corps en termes de maladies professionnelles ou liées à la place sociale, les effets de l’histoire sociale et politique et des dominations qui les caractérisent. L’immigration ne saurait ainsi se réduire à de simples décisions individuelles, celles-ci étant elles-mêmes déterminées par un contexte historique, économique et social. Il n’est pas étonnant que ses derniers travaux se soient orientés vers une sociologie de l’État. Sayad nous invite ainsi à dépasser les acteurs visibles pour interroger les liens entre État, nation et immigration. Ce faisant, son œuvre est un apport immense à la dynamique militante de ceux qui prétendent agir contre les inégalités. Transformer les rapports de forces suppose en effet de s’attaquer aux causes et non seulement aux conséquences, au système producteur et non seulement à ses effets, aux acteurs réels et non seulement aux acteurs visibles, au « Dieu caché » (et donc efficace parce que caché) et non seulement à l’apparence.

13 mars 2017

Notes:

[1] A. Sayad, « Le foyer des sans-famille », in L’Immigration et les paradoxes de l’altérité, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1997, p. 92 et 93.

[2] Cf. A. Memmi, Portait du colonisé, Paris, Gallimard, 1957.

[3] A. Sayad, op. cit., p. 67.

[4] A. Sayad, « Le mode de génération des générations immigrées », Migrants-formation, n° 98, septembre 1994, p. 10.

[5] A. Sayad, La Double Absence, « le poids des mots », Paris, Seuil, 1999, p. 314.

[6] A. Sayad, « Le mode de génération… », art. cit., p. 14.

[7] Ibid., p. 76-77.

[8] K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Mille et une nuits, 1997.

[9] A. Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, op. cit.

-

Yémen : De la guerre à la famine (NPA)

Crédit Photo: Le Yémen court vers la catastrophe... DRC’est une guerre largement oubliée ici mais qui sévit depuis plusieurs années. Mais les humanitaires y pensent, par la force des choses...

Ainsi, dans ce pays d’environ 26 millions d’habitantEs, deux millions de personnes dépendaient d’une aide alimentaire d’urgence fin janvier. Fin février, c’est même le chiffre de 7,3 millions de personnes qui a été évoqué auprès des Nations unies, qui chiffraient le besoin d’aide urgentissime à 1,7 milliard de dollars. Le 26 janvier, le dirigeant des opérations humanitaires de l’ONU, Stephen O’Brien, évoquait « la plus grande urgence pour la sécurité alimentaire dans le monde ». 14 millions de Yéménites ont par ailleurs besoin d’un soutien alimentaire venu de l’extérieur. Les réserves de blé du pays sont en train de s’épuiser, et 2,2 millions d’enfants souffrent de malnutrition, soit une augmentation de + 53 % par rapport à la situation de 2015.

C’est essentiellement le blocage des ports du pays qui est responsable de cette situation catastrophique, ainsi qu’un arrêt des transactions des banques avec le Yémen, alors que ce pays dépend largement des importations. Dans un rapport élaboré par un groupe d’experts des Nations unies rendu public fin février, il est écrit que « toutes les parties (du conflit armé) ont fait obstacle à la distribution de l’aide alimentaire dans le pays »...

Ces parties belligérantes sont essentiellement d’un côté une coalition menée par l’Arabie saoudite (soutenue par les monarchies arabes et notamment les Émirats arabes unis), et de l’autre une alliance de circonstance entre l’ex-président Ali Abdallah Saleh (déchu en 2012 suite à une révolte dans le contexte du « printemps arabe ») et des miliciens chiites.

Alors que pendant ses années au pouvoir (1979 à 2012), Saleh s’était surtout appuyé sur l’Arabie saoudite voisine et les USA, une fois évincé, il s’est rappelé qu’il était lui-même chiite... Et alors qu’il avait combattu le groupe armé des houthistes, une rébellion de type intégriste issue de la minorité chiite du pays, il s’est rapproché de ces mêmes houthistes après son remplacement au palais présidentiel par son ancien vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi (élu en 2012 lors d’une élection où il fut le seul candidat...).

Le jeu des puissants

L’alliance Saleh-houthistes a conquis une large partie du pays en 2014, ce qui a déclenché en mars 2015 une intervention militaire de l’Arabie saoudite appuyée par des régimes arabes sunnites. La guerre, dont le nombre de morts civils était chiffré à 10 000 fin 2016, a donc pris des allures de conflit confessionnalisé. Mais c’est aussi une lutte d’influence entre le régime saoudien et son grand rival chiite, le régime iranien, soupçonné d’appuyer les houthistes.

La coalition dirigée par le régime saoudien bloque les ports du pays, surtout ceux de la Mer rouge, ce qui empêche les importations alimentaires d’entrer. Le principal port, celui de Hodeida, est toujours tenu par les houthistes, alors que le président Rabo a pu reprendre celui de Moka.

Les USA, qui se contentaient jusque-là d’appuyer les monarchies du Golfe (alors que l’Arabie saoudite est aussi armée par la France et l’Allemagne), se sont mêlés du conflit ces dernières semaines. Les Saoudiens sont soupçonnés de complaisance avec les forces djihadistes sunnites, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) et dans une moindre mesure Daesh opérant dans le pays.

Or, depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, les USA ont bombardé les combattants d’AQPA. Le 29 janvier, un premier raid étatsunien contre une mosquée et un dispensaire à Yakla a tué 57 personnes... dont au moins 16 civils. Et le Yémen figure aussi sur la liste des pays – initialement sept, désormais six puisque l’Irak a été retiré de la liste – dont les ressortissants sont interdits d’entrée aux USA par l’administration Trump...

Bertold du Ryon

Dimanche 12 mars 2017

Lien permanent Catégories : Anti impérialisme, Arabie Saoudite, Luttes paysannes, alimentation..., NPA, YemenOman 0 commentaire -

Syrie, six ans déjà : “En 2011, nous étions heureux, et pleins d'espoir” (Télérama)

Réfugiée en Allemagne depuis 2015, la famille Kamil-Kassou s'est engagée corps et âme dans la résistance, avant de fuir quand la mort a fini par frapper trop près, trop souvent.Elle est au cœur du documentaire “Watani - My Homeland”, et l'accompagne parfois lors d'une projection, comme ce lundi de mars à Paris, à l'occasion des six ans de la guerre en Syrie.

Réfugiée en Allemagne depuis 2015, la famille Kamil-Kassou s'est engagée corps et âme dans la résistance, avant de fuir quand la mort a fini par frapper trop près, trop souvent.Elle est au cœur du documentaire “Watani - My Homeland”, et l'accompagne parfois lors d'une projection, comme ce lundi de mars à Paris, à l'occasion des six ans de la guerre en Syrie.Pour la photo, ils se collent les uns aux autres. Les trois filles se sont fait belles. Sara, 9 ans, a une jolie robe et des collants roses ornés de cœurs. Helen, 14 ans, a maquillé ses yeux et lisse sa longue chevelure noire avec des mains ornées de faux ongles. « Helen voudrait être déjà une femme », sourit sa mère, Hala, elle aussi maquillée sous son élégant hijab gris. Farah, 10 ans, au look plus sportif, affiche un tee shirt à la mode « she’s a freak », et Mohamed, l’aîné, couve ses sœurs d’un regard protecteur, du haut de ses « presque 16 ans ».

Aujourd’hui, lundi 13 mars, la famille Kamil-Kassou est à Paris, à l’invitation d’Amnesty International, pour assister à la projection du film Watani – My homeland, à 20 heures au Majestic Bastille, à Paris. Ce documentaire sur la famille, tourné par Marcel Mettelsiefen entre 2013 à Alep et 2015 à Goslar (Allemagne), est projeté dans le cadre du sixième anniversaire de la révolution syrienne.

Il y a six ans, Hala et ses enfants vivaient encore dans leur ville, Alep. Quel souvenir gardent-ils de ce mois de mars 2011 ? « Nous suivions les informations à la télévision, les premières manifestations ont eu lieu à Deraa et à Homs. On s’organisait en secret pour commencer, nous aussi, à nous révolter », raconte Hala, engagée dès les premières semaines dans la rébellion avec son mari, Abu Ali. « Nous étions très heureux, se souvient-elle. Enfin, on pouvait parler, crier, demander la liberté, et espérer un meilleur avenir pour nos enfants. Nous étions pleins d’espoir. Jamais nous n’aurions imaginé une guerre si longue. Ni surtout, que Bachar n’hésiterait pas à bombarder son propre peuple. »

Helen et Mohamed, les deux aînés, avaient alors 10 et 11 ans. Leurs souvenirs de cette période sont aussi très heureux. Abu Ali, leur père, les emmenait souvent manifester – avec des enfants, il était moins menacé d’arrestation par la police du régime. « C’était beau, tous ces gens ensemble, se souvient Helen. Un jour, il a fallu partir en courant vraiment vite parce que la police arrivait. » A la maison, Sara, à trois ans, frappait les images de Bachar avec sa chaussure. Ses souvenirs sont flous, comme ceux de Farah, alors âgée de 7 ans. « Mais elles n'oublieront jamais, dit Hala. Nos enfants ont grandi très vite dans cette guerre. »

Mohamed se rappelle un jour à l’école, où sa maîtresse l’a désigné pour dessiner Bachar al Assad avec une légende affirmant « On t’aime ». Devant le refus catégorique du garçon de 10 ans, l’enseignante a appelé son oncle, qui est venu le gifler devant toute la classe – pour feindre la réprobation. « Si la maîtresse avait appelé la police, toute notre famille aurait été raflée », dit Hala. Helen insiste : « Tous ces moments étaient beaux, parce que nous étions avec mon père, unis, toujours ensemble. C’était mon ami, et j’étais sa confidente. »

Si tous ces souvenirs sont si précieux aujourd’hui, c’est qu'Abu Ali n’est plus avec sa famille. Après des mois de combats acharnés dans Alep dévastée, où il commandait une katiba (un bataillon de rebelles civils), il a été emmené un matin par des hommes de Daech. Depuis, trois ans ont passé, et aucune nouvelle sûre n’est jamais parvenue sur son sort. Dans le film de Marcel Mettelsiefen, on voit Hala recevoir des informations contradictoires, et même des photos de cadavres qu’elle tente d’identifier... Ses enfants eux-mêmes lui disent de ne pas croire ces rumeurs...

Hala, Mohamed, Helen, Farah et Sara se sont réfugiés à Goslar, en Allemagne. Depuis le printemps 2015, ils y construisent une nouvelle vie, sans pourtant cesser leur combat contre l’oubli de leur pays. Grâce au film de Marcel Mettelsiefen, qui a concouru aux Oscars, Hala a voyagé à Los Angeles, à New York au siège des Nations Unies, à Londres à l’invitation du Parlement, aujourd’hui à Paris. « Je veux raconter, parler, dire la vérité que j’ai vue et vécue. Mais c’est difficile car souvent, on ne veut pas m’entendre. Ainsi aux Nations-Unies, on m’a demandé dans mon discours de ne pas parler du régime, mais seulement des atrocités commises par Daech... », s’indigne-t-elle. « Je pensais que le monde ne savait pas, et qu’en sachant il ne pourrait rester silencieux. Mais en réalité, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne fait rien. Our blood is very cheap », dit-elle en anglais, la voix vibrante. « Notre sang ne vaut pas grand-chose... »

A Goslar depuis deux ans, la famille est désormais bien installée. Les enfants parlent un très bon allemand ; Hala, elle, révise ses prochains examens mais trouve la langue « difficile ». Les filles ont des amis allemands, Mohamed, lui, s’est surtout lié avec des Turcs ou des Syriens. De nombreux réfugiés sont arrivés après eux, et « aujourd’hui on entend parler autant arabe qu’allemand à Goslar », s’amuse le jeune homme. Pourtant, « le bruit des bombes nous manque à tous », affirme-t-il. « C’est le son de la vie quand leur père était avec nous », souffle Hala.

En décembre, le terrible siège d’Alep les a replongés dans l’enfer. « Je n’ai pas dormi pendant des nuits entières puis, quand la ville est tombée, je suis restée enfermée à la maison deux semaines entières. Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer. Tout espoir m’avait quittée. J’ai tout perdu : mon mari, ma maison, ma patrie », dit Hala.Mohamed, lui tremble de colère en évoquant les fidèles au régime qui « dansaient dans les rues d’Alep-Ouest et faisaient la fête pendant qu’à l’est, les gens mourraient sous les bombes. Mon pays n’existe plus, il s’est vendu aux Russes. La Syrie n’est plus la Syrie. » Plus tard, il se voit vivre en Allemagne, ou peut-être en Turquie. Helen, elle, rêve de Californie… mais « après Trump », lui conseille sa mère en riant. Farah se sent désormais chez elle en Allemagne, mais Sara, elle, imagine s'installer plus tard à Istanbul… Les trois plus âgés veulent devenir journalistes, pour « aider ceux qui souffrent », « témoigner de ce qui se passe dans le monde », « voyager ». Sara, elle, espère surtout avoir des enfants et s'occuper d'eux « aussi bien que ma mère ».

Aujourd’hui, même s’ils sont excités de découvrir Paris (et rêvent par-dessus tout d’aller à Disneyland), accompagner le film de Marcel Mettelsiefen est douloureux. Ils ne veulent pas voir sa première partie, tournée en 2013 alors que la famille vivait presque seule dans un quartier déserté, à quelques centaines de mètres de la ligne de front. Abu Ali, bel homme portant fièrement son treilli, ses armes, et ses rêves de démocratie, y est trop présent. « C’est trop difficile de voir ces images », disent-ils en chœur.

Abu Ali Kassou et Hala Kamil ont toujours vécu « les yeux ouverts ». Mariés jeunes, ils vivaient bien à Alep. Elle était ingénieure en mécanique, lui travaillait pour l’administration de la ville. Ils avaient une belle maison, des enfants joyeux, des amis, une famille. Ils s'aimaient. Aujourd’hui, Hala sait que son mari est probablement mort. La belle-mère d’Hala a perdu trois de ses quatre fils – Abu Ali, et deux de ses frères tués dans des bombardements. La vieille dame espère pouvoir passer bientôt en Turquie. « La guerre nous a tout pris, témoigne Hala. Il me reste une mission : expliquer ce que signifie n'avoir qu'un seul choix, partir ou mourir. Dire, encore et encore, que personne n’a envie d’être réfugié, mais que chacun doit agir pour ses enfants. Vos enfants à vous ont droit à l’air frais des parcs, au jeu, à une éducation, à un avenir. Les nôtres respirent la fumée des armes chimiques, et meurent sous les bombes… Que pouvons-nous faire, sinon chercher à fuir ? Quand tu pars de chez toi, tu perds tout. Tu deviens une machine. Tu dois seulement survivre. Et donner un futur à tes enfants. Quand nous avons accepté ce film, ce n’était pas pour montrer notre vie. Mais pour envoyer un message, montrer combien nous avions besoin d’aide. Aujourd’hui, je continue, parce que je dois agir, témoigner. Et si personne ne m’entend, moi j’aurai fait ma part. »

Lire aussi:

-

Gijon/Xixon Asturies Palestine

MAR15Judaismo, Sionismo y AntisionismoPúblico· Organizado por Causa Árabe Asturies

MAR15Judaismo, Sionismo y AntisionismoPúblico· Organizado por Causa Árabe AsturiesEl Miercoles dia 15 a las 19 horas, y dentro de la campaña de protesta por la visita de la seleccion de futbol de Israel a Gijon,

charla "Judaismo, Sionismo y Antisionismo" a manos de Héctor Grad Fuchsel, profesor de Antropologia Social de la UAM y miembro de la Red Judia Internacional Antisionista, y en la que le acompañaran Jimena Llamedo, Directora de la Agencia Asturiana de Cooperacion, y Mercedes Gonzalez, Concejala de Somos en el Ayto. de Oviedo.

15 MARS/ MARTESJudaísmo, sionismo y antisionismo -

PST (Algérie)