Destructions à Darayya, ville de la banlieue sud de Damas,

le 19 janvier 2016 (crédits: Lens of Young Damascene)

Depuis cinq ans, la population syrienne est l’objet d’une intense répression de la part d’un régime qui applique une politique massive de destruction, contraignant plus de la moitié des Syriens à quitter leur domicile et menaçant gravement l’avenir d’un pays vidé de ses forces.

Une demi-décennie s’est écoulée depuis les premières manifestations du printemps 2011 réclamant en Syrie droits et dignité. Le régime de Bachar al-Assad y a répondu dès le premier jour par une répression brutale. Cette réponse sécuritaire, engageant d’emblée l’appareil de violence de l’État, était assumée: on se souvient de la déclaration de Rami Makhlouf, le cousin du président Assad, à la tête d’un empire économique acquis à la faveur des politiques de libéralisation des années 2000, en mai 2011 : « Nous irons jusqu’au bout » [1]. L’économie de la violence, orchestrée par ses nombreux services de sécurité, est l’un des piliers de la résilience du régime syrien [2].

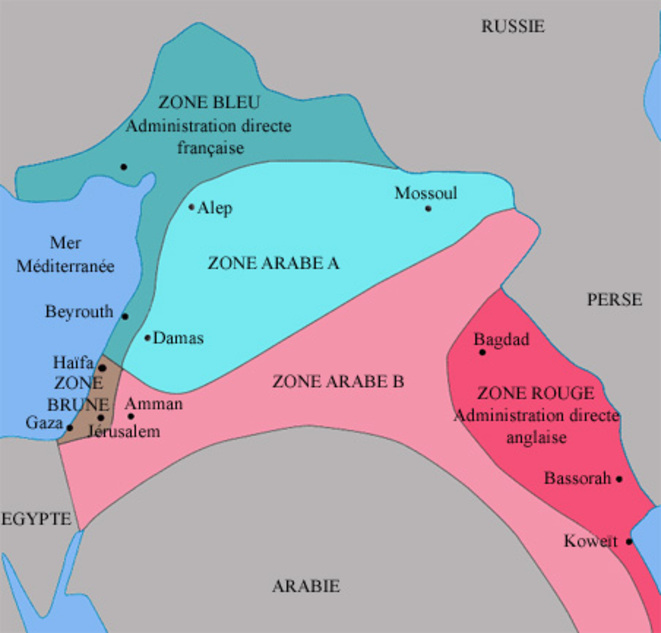

La Syrie de 2011 était urbaine. Environ 75 % des 21 millions de Syriens résidait dans un ruban de villes situées pour l’essentiel du nord au sud dans la partie ouest du pays et le long de la vallée de l’Euphrate. La badya (la steppe) occupe en effet le reste du territoire. De grandes métropoles régionales ou nationales (du nord au sud : Alep, Hama, Homs, et Damas) polarisaient la croissance urbaine, relayées par un tissu important de moyennes et petites villes. C’est sur cette Syrie urbaine que s’exerce l’essentiel de la violence conflictuelle depuis 2011, avec son corollaire de morts, de blessés, de déplacements de populations et de destructions.

Les destructions sont, à l’évidence, inhérentes aux conflits armés. Cependant, en Syrie, leur ampleur, leur nature et les conséquences qu’elles entraînent — en particulier les déplacements massifs et sans doute durables de population — interdisent de les considérer comme de seuls dommages « collatéraux » de l’affrontement, inévitables et regrettables. En effet, l’étendue du désastre syrien et l’effondrement très rapide d’une société apparemment structurée poussent à s’interroger sur les formes de violence exercée et à analyser la place qu’occupent les destructions et les déplacements de population dans le conflit syrien.

Détruire pour survivre

En 2011, la nécessité jugée vitale de protéger le régime a conduit les autorités syriennes à réprimer violemment les manifestations (qui se sont poursuivies jusqu’en 2013) [3] : campagnes d’arrestation, tirs sur la foule, snipers, encerclement des villes, bombardement des cortèges etc. Le président Bachar al-Assad, en qualifiant le mouvement populaire et pacifique de machination terroriste, a d’emblée fermé toute concertation pluraliste [4].

Avec la militarisation de l’opposition à partir de l’automne 2011, l’ensemble des ressources militaires du régime est engagé : armée, services secrets, milices supplétives. À partir de 2013, le régime reçoit le soutien opérationnel de la branche armée du Hezbollah libanais, de corps de Pasdaran iraniens, et de milices chiites irakiennes afin de remédier à l’épuisement de ses forces. Le matériel d’armement, en grande partie fourni par la Russie, consiste en armement conventionnel (artillerie, chars, aviation) mais également non conventionnel : utilisation de missiles à longue portée contre des villes du nord du pays ; bombes à fragmentation ; bombardements aux barils explosifs depuis des hélicoptères ; armes chimiques. C’est cette seconde catégorie d’armes — les armes non conventionnelles — qui est en particulier utilisée contre les populations civiles.

À la confrontation militaire entre les forces du régime et les nombreux groupes armés de l’opposition à Damas s’est ajoutée l’expansion en Syrie du groupe jihadiste État Islamique à partir de 2014. Ce groupe ne progresse que dans les zones tenues par l’opposition armée, qui sont de facto les seules à le combattre réellement, et à le faire reculer jusqu’à l’automne 2015, au moment où commence la campagne de frappes aériennes russes en Syrie.

La multiplication des interventions extérieures au cours des années complique le conflit. Cependant, sur le terrain, celles-ci contribuent à alimenter les dynamiques originelles de la guerre : celles d’une répression tous azimuts contre une opposition multiforme. Si l’engagement de la coalition internationale menée par les États-Unis contre l’État Islamique depuis l’automne 2014 n’a pas réussi à réduire celui-ci, l’engagement direct de la Russie aux côtés du régime de Bachar al-Assad à partir d’octobre 2015 — avec son aviation, ses missiles de longue portée, et ses conseillers militaires — a permis au régime syrien de reconquérir une partie des territoires qu’il échouait à reprendre depuis 2012. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 février 2016 est de ce point de vue un répit, malgré les « incidents » qui le ponctuent. À l’heure où cet article est publié, il est à espérer qu’il puisse devenir un espoir pour un règlement politique du conflit syrien.

Le coût du conflit: une société dévastée

Le cinquième anniversaire du soulèvement syrien est donc encore un anniversaire de guerre. Il est marqué par une litanie de réalités effrayantes. En mars 2016, l’Organisation des Nations Unies estime que 270 000 Syriens ont été tués dans le conflit — un chiffre très certainement conservateur [5]. Selon les estimations, les civils représenteraient entre 50 et 70 % de ces victimes [6]. En août 2015, on comptait plus de 65 000 personnes disparues [7]. Plus d’un million de Syriens sont gravement blessés et/ou handicapés. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes atteintes de maladies chroniques ou facilement soignables sont mortes du fait d’un accès restreint ou impossible à un traitement médical.

Plus de la moitié des habitants de la Syrie de 2011 ont été contraints de quitter leur domicile. Les raisons le plus souvent invoquées pour expliquer ces départs sont les bombardements et explosions dans des zones peuplées, le ciblage des civils et des « objets civils » (c’est-à-dire matériels et non militaires : bâtiments, écoles, marchés, infrastructures etc.) et le siège des villes [8]. Des quartiers entiers sont à terre, des villes entières ont été rasées. Les infrastructures publiques sont gravement touchées : une école sur quatre ne fonctionne plus, près de 60 % des hôpitaux sont détruits ou seulement partiellement fonctionnels, tout comme la moitié des centres de santé et nombre de routes, d’usines, de zones industrielles, d’entrepôts, de boulangeries, de marchés [9]. L’accès à l’eau potable est désormais réservé à un tiers de la population, le reste des Syriens étant contraints d’acheter leur eau sur le marché privé ou d’avoir recours à des puits improvisés. En dépit d’une forte variabilité d’une région à l’autre, les coupures d’électricité sont partout la norme : même les quartiers centraux de Damas ne recevaient que six heures d’électricité par jour en janvier 2016 [10].

L’économie syrienne s’est sévèrement contractée, et l’économie de guerre domine désormais le pays. Il s’agit, pour l’essentiel de la population syrienne, d’une économie de la survie. Les conditions de vie sont extrêmement fragilisées alors que des centaines de milliers de chefs de famille ont été tués, blessés, arrêtés, ou kidnappés. Malgré des situations extrêmement variables d’un endroit à un autre, plus de la moitié de la population active est au chômage. La pauvreté frappe 80 % des habitants. Alors que la scolarisation à l’école primaire était généralisée dans la Syrie de 2011, plus de deux millions d’enfants et d’adolescents ne vont plus à l’école, et un nombre croissant d’entre eux est contraint de travailler. Une personne sur trois manque d’un apport suffisant de nourriture et est contrainte au mieux de réduire la taille et le contenu de ses repas, au pire de sauter des repas. Du pain trempé dans de l’eau constitue bien souvent le quotidien de dizaines de milliers de familles. Les organisations internationales estiment ainsi que 13,5 millions de personnes en Syrie ont besoin d’une assistance humanitaire [11]. Enfin, de nombreux civils sont pris au piège dans des zones assiégées, pour l’essentiel par des troupes du régime ou alliées à celui-ci. Les données concernant ces sièges varient : quinze sièges affectant 390 000 personnes selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU [12], plus de 640 000 personnes dans une cinquantaine de localités selon le Syrian American Medical Report [13], un million dans 46 localités au début de 2016 selon des enquêtes d’ONG [14], voire 1,9 million selon Médecins Sans Frontières [15].

Un espace national fragmenté

L’espace national syrien est de facto fragmenté en de multiples territoires qui sont sous contrôle de divers acteurs militarisés, issus du régime ou de l’opposition armée, auxquels viennent s’ajouter les territoires sous contrôle du groupe État Islamique.

Cependant, les lignes de front qui les séparent évoluent dans le temps. Elles ont des profondeurs plus ou moins importantes selon les contextes locaux, et elles sont plus ou moins actives sur le plan militaire selon les périodes. Une ville comme Maarat an-Nu’man au sud-est de la ville d’Idlib, résidence d’environ 90 000 personnes en 2011, est ainsi passée des mains de l’opposition armée à celles du régime après une intense campagne de bombardements en mai 2012 ; elle a été divisée avant d’être reconquise par l’opposition à la fin 2014. Sa situation stratégique en bordure de l’autoroute menant à Alep, et la proximité de deux bases militaires du régime lui ont valu des bombardements incessants. En 2013 déjà, l’ONG locale Basmet Amal estimait que 850 personnes y avaient été tuées, 2000 maisons détruites, ainsi que 20 écoles et 15 mosquées [16]. Le 15 février 2016, un hôpital soutenu par Médecins Sans Frontières y a été détruit [17].

Localement, les séparations peuvent être poreuses. Certains circuits de l’État syrien continuent de fonctionner, par exemple en ce qui concerne le paiement des salaires des fonctionnaires et le versement des pensions dans les zones tenues par l’opposition armée. La continuité d’une zone à l’autre dans la fourniture du service d’électricité et d’eau, qui dépend d’infrastructures nationales et/ou organisées à l’échelle des dix-sept gouvernorats, fait ponctuellement l’objet d’accords entre régime et groupes de l’opposition, voire entre régime et État Islamique. Par ailleurs, l’économie de guerre est extrêmement active pour fournir tout ce qui fait défaut. Ses réseaux organisent des circulations entre zones qui s’adaptent aux fragmentations de l’espace et les utilisent pour générer des profits. Ainsi, des profiteurs de guerre captent le marché des zones encerclées ou assiégées et négocient des prix lucratifs pour transférer des marchandises d’une zone à l’autre. L’unique check point qui donne accès à la Ghouta orientale, la banlieue de Damas tenue par l’opposition armée, a par exemple été baptisé le « Passage Un million » — un million de livres syriennes étant le profit par heure issu des prélèvements sur les marchandises transférées d’un côté à l’autre [18]. Enfin, le franchissement des lignes par les individus civils ou militaires contribue à garder une certaine porosité entre les zones. Celle-ci est cependant de plus en plus limitée au fur et à mesure que s’approfondit le conflit.

Impacts des bombardements dans le quartier de Khaldiyyé à Homs en juillet 2013 (crédits : AFP/Getty images)

Source: The Mail on Line, 29 juillet 2013

La fragmentation du territoire syrien est par ailleurs accentuée par les destructions du tissu urbain. Celles-ci dessinent une géographie singulière : ce sont principalement les zones tenues par l’opposition armée au régime qui sont affectées par des destructions de grande ampleur. Par destructions de grande ampleur, il faut comprendre à la fois de grandes surfaces détruites et un degré élevé de dommages portés aux bâtiments, voire leur destruction totale. Les témoignages, photographies, films et les images satellites rendent compte du champ de ruine que sont devenus par exemple la ville de Talbisiyeh au nord de Homs, les quartiers orientaux d’Alep, les quartiers de Baba Amro, Khaldiyyé ou al Inchaat à Homs (voir Photo 1), ou certaines villes de l’agglomération de Damas, comme Darayya (voir Photo 2), Moadamiyyé ou Jobar.

Dans les zones sous contrôle gouvernemental, les destructions sont inexistantes, comme dans la ville côtière de Tartous par exemple, éloignée des combats ; ou alors elles sont limitées, comme dans les quartiers centraux de Damas. Elles sont dans ce cas de figure le fait de tirs de roquettes et de mortiers tirés par des groupes armés de l’opposition, ou de bombes [19]. Elles affectent donc le tissu urbain de façon dispersée et ponctuelle. Ce sont les quartiers aux limites de ces zones qui sont davantage affectés.

Il est enfin à noter que cette géographie évolue : des zones tenues auparavant par l’opposition et bombardées à certains moments du conflit sont passées depuis sous contrôle gouvernemental, ce qui explique que des zones gouvernementales comprennent (à tout le moins en date du mois de mars 2016) des tissus urbains et économiques ou des infrastructures fortement détruits.

Les destructions comme arme de guerre

La géographie singulière des destructions en Syrie doit donc être comprise à la fois à la lumière de la nature du conflit syrien — une répression — et de l’asymétrie des forces engagées dans le conflit. En particulier, la capacité balistique et aérienne des forces du régime est inégalée : seul celui-ci possède la maîtrise du ciel, par lequel la majorité des destructions sont perpétrées.

Or, l’ampleur des dévastations matérielles que subissent les villes de Syrie pose la question de leur place dans le conflit. En effet, en droit humanitaire international, les « objets civils » ne peuvent être visés en l’absence de cibles militaires clairement identifiées et circonscrites. Dès lors que celles-ci ne sont pas établies, viser des objectifs civils est donc assimilable à un crime de guerre [20]. De fait, une rapide typologie de ces destructions indique que celles–ci sont l’une des armes par laquelle la guerre est menée par les forces du régime.

Lignes de front et autres destructions liées aux opérations militaires

Les confrontations armées entre groupes de l’opposition et forces du régime ont lieu pour l’essentiel en milieu urbain. Les lignes de front, de façon classique, sont donc soumises à fortes destructions. Ainsi, à Damas, la limite entre le quartier de Jobar, tenu par l’opposition armée, et les quartiers centraux de la ville, présente une topographie caractéristique de ce type de destruction : elles s’établissent de façon linéaire, le long de la démarcation entre territoires ennemis. Certaines destructions sont par ailleurs liées aux besoins du combat : c’est par exemple le cas des périmètres autour de bâtiments stratégiques ou de positions militaires, rasés afin de les sécuriser. Ce type de destructions, justifiées par un objectif militaire identifié et circonscrit, ne relève pas des crimes de guerre.

Les opérations de «terre brûlée» : les destructions comme tactique militaire

Ce n’est pas le cas des opérations militaires qui utilisent la destruction comme un élément tactique. Face aux échecs enregistrés à partir de l’été 2012 pour reconquérir des territoires perdus, les forces du régime y ont de plus en plus recours. Pour reprendre une ville, celle-ci est tout d’abord bombardée par l’artillerie jusqu’à ce que les groupes armés qui y sont présents s’en retirent. Les forces du régime l’investissent ensuite, fût-elle rendue à l’état de ruines. C’est par exemple le cas de al-Qoussair, une ville de 30 000 habitants située au sud de Homs. La ville a été massivement bombardée par les forces du régime en avril et mai 2013, avant que l’assaut final soit donné conjointement avec la milice du Hezbollah en juin.

C’est cette tactique, inspirée sans doute par les conseillers militaires russes présents en Syrie dès 2012, qui est encore à l’œuvre à l’automne 2015 dans le nord de la Syrie : l’aviation russe pilonne, et les forces gouvernementales, appuyées par des milices iraniennes, libanaises et irakiennes, reprennent ensuite les villes vidées de leur population et des groupes combattants — ce fut par exemple le cas lors de la reprise en janvier 2016 de Skeikh Masakin dans la province méridionale de Dara’a ou de celle de Rabia dans la province de Lattaquié. Les villes du nord de la ville d’Alep ont ainsi été bombardées lors de la première semaine de février 2016 (un millier de raids aériens russes) puis investies par l’armée syrienne, coupant la continuité du contrôle territorial de l’opposition depuis les quartiers Est d’Alep jusqu’à la frontière turque [21].

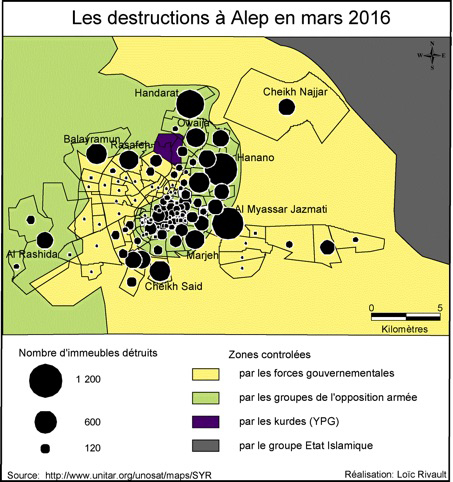

La destruction comme instrument de répression et de terreur

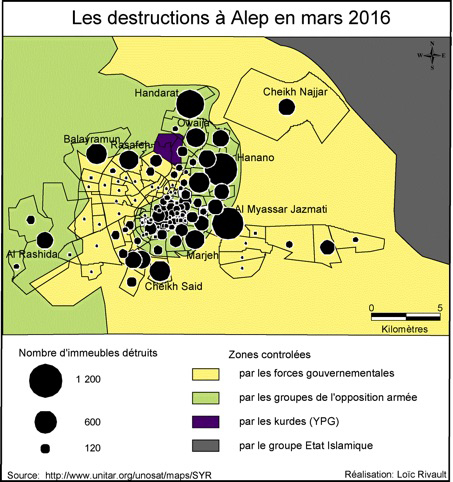

Les destructions sont également le fait de campagnes qui se déploient dans des contextes qui ne sont pas en lien direct avec des opérations militaires. Il s’agit de campagnes de bombardements menées au moyen de trois types d’armes : des missiles de longue portée de type SCUD ; des bombardements effectués par l’aviation du régime (et russe à partir d’octobre 2015) ; des largages de barils remplis de fragments métalliques et d’explosifs (jusqu’à 900 kg de TNT) à partir d’hélicoptères. Ces barils sont une arme non conventionnelle très utilisée par le régime, notamment dans le nord de la Syrie [22]. Ces campagnes engendrent des destructions urbaines massives. Leurs caractéristiques spatiales sont remarquables : premièrement, la majorité des destructions a lieu loin des lignes de front ; deuxièmement, les impacts des bombardements sont très nombreux, les uns à côté des autres, à la manière d’un tapis, et recouvrent de larges surfaces ; troisièmement, seules les zones résidentielles tenues par l’opposition armée sont affectées par ce type de bombardement. Les exemples de ce type de destruction sont nombreux en Syrie. La carte suivante illustre les destructions perpétrées dans les quartiers orientaux d’Alep.

La triple caractéristique de ce type de destructions — destruction de surfaces importantes de quartiers résidentiels éloignés des lignes de confrontation, sans objectif militaire immédiat, mais tenus par les groupes armés de l’opposition — pose la question de leur place dans la tactique de guerre du régime. Elles ont peut-être pour objectif de retourner les populations locales contre les groupes d’opposition locaux, ou de servir de punition pour leur soutien supposé à ces groupes [23]. Elles servent peut-être d’avertissement aux populations qui sont dans des zones toujours sous contrôle du régime et qui pourraient être tentées de se rebeller. Quoi qu’il en soit, ces campagnes corroborent le diagnostic de bombardement « indiscriminé » des populations [24], une tactique militaire illégale au regard du droit humanitaire international. De ce point de vue, les destructions urbaines ne sont pas seulement l’une des conséquences du conflit armé : elles sont aussi, et peut-être surtout, une arme aux mains des forces gouvernementales.

La spirale de la violence bénéficie de ce point de vue au régime, et les destructions urbaines s’inscrivent dès lors dans une logique paradoxale de survie de celui-ci [25]. Elles expliquent par ailleurs le lourd prix payé par les populations civiles : plus de 90 % des morts d’enfants et des blessures subies par les enfants sont infligées par les bombardements aériens. Elles suscitent des vagues massives de déplacement en rendant la vie impossible aux populations.

Conflit et transformation des équilibres démographiques

Le conflit transforme en profondeur les équilibres démographiques de la Syrie sous l’effet des combats, de la progression de l’État islamique, mais aussi sous celui des sièges, des bombardements indiscriminés et des destructions qui en découlent.

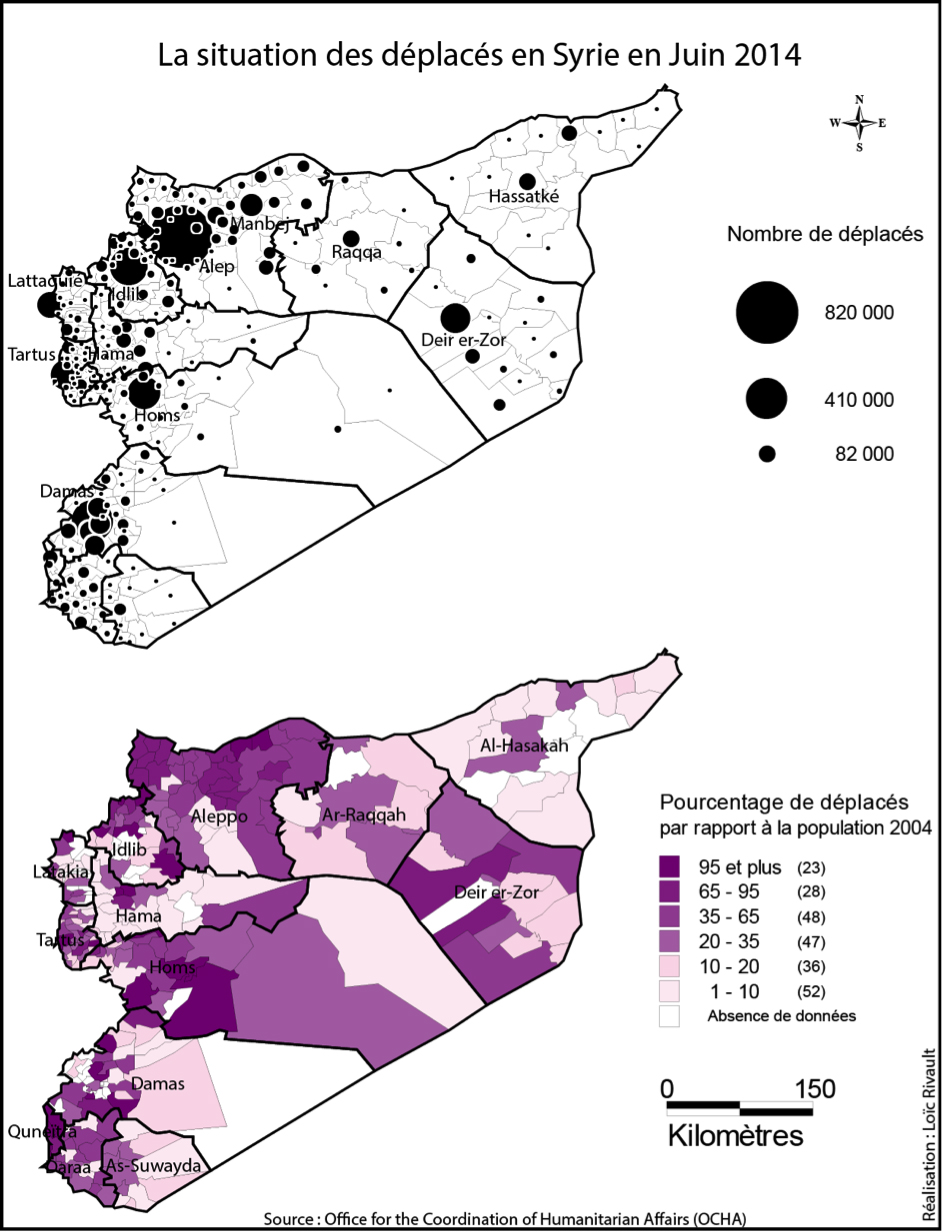

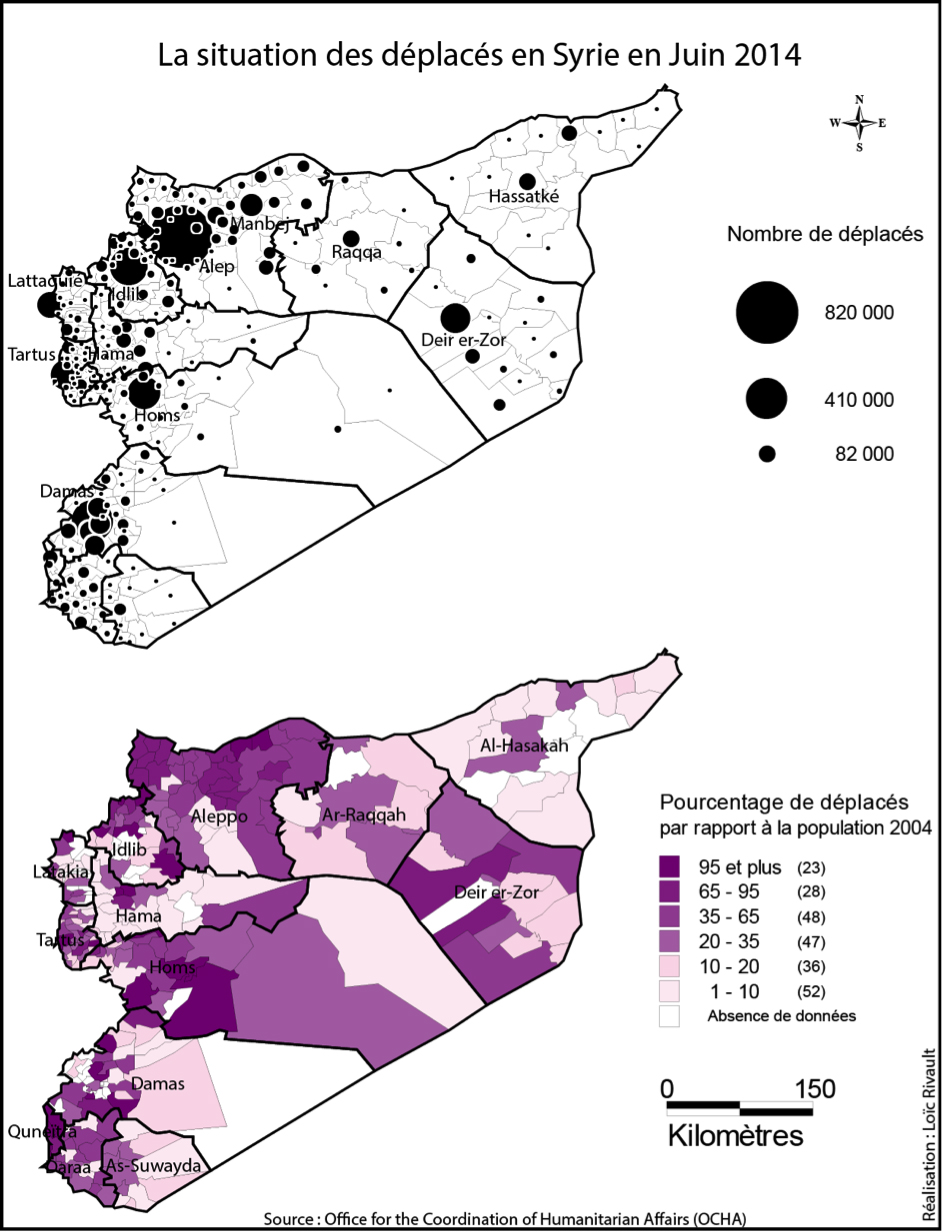

Les chiffres sont connus : sur les 21 millions d’habitants que comptait la Syrie de 2011, on estime que 11,5 millions de personnes au moins ont dû quitter leur logement. Le déplacement de population est donc non seulement massif mais il est aussi très intense dans le temps. Selon le HCR, 4,8 millions de Syriens ont cherché refuge à l’extérieur, principalement dans la région (Turquie, Liban, Jordanie, Iraq — il s’agit du nombre de personnes enregistrées). Il faut ajouter à ce chiffre une partie des 900 000 Syriens ayant déposé une demande d’asile dans un pays européen depuis 2011 [26], et les quelques dizaines de milliers accueillis dans d’autres pays. Cependant, un nombre important de Syriens ne sont pas enregistrés ou n’ont pas déposé de demande d’asile — jusqu’à un million selon certaines estimations [27]. Par conséquent, la population syrienne est massivement amputée non seulement par la mort d’au moins 1% de sa population mais aussi par l’exil forcé.

Les structures de peuplement de la Syrie en sont d’autant plus modifiées qu’au refuge à l’extérieur s’ajoute le déplacement à l’intérieur du pays d’environ 6,5 millions de personnes. Les déplacements de population que l’on observe sont de trois types : de proximité, au sein d’une même région ou territoire tenu par l’une des parties au conflit ; des déplacements vers d’autres régions ou territoires, tenus ou non par d’autres parties au conflit ; des déplacements vers l’extérieur du pays (réfugiés). Les combinatoires de ces trois principales dynamiques sont fonction des caractéristiques locales de chaque entité territoriale (qui ont par ailleurs pu varier depuis 2011). Par exemple, comme l’illustrent les cartes 2 et 3, le gouvernorat [28] d’Alep, le plus peuplé du pays en 2011, divisé entre différents groupes de l’opposition, les Kurdes syriens, et les forces du régime, est à la fois celui qui connaît les plus importants flux de départ vers d’autres gouvernorats ou vers l’étranger, et celui qui accueille la plus importante population de déplacés de l’intérieur.

Dans l’ensemble, les régions qui accueillent le plus de déplacés de l’intérieur sont celles qui sont préservées des bombardements, c’est-à-dire celles qui sont tenues par le gouvernement. De ce fait, même si les zones gouvernementales connaissent elles aussi de nombreux départs, leur population reste relativement stable, voire augmentent — comme dans le cas du gouvernorat de Tartous — du fait de l’arrivée de déplacés intérieur. Les territoires sous contrôle de l’opposition sont davantage marqués par le déclin démographique. Ils accueillent certes des déplacés de l’intérieur, fuyant combats, répression, et bombardements. Mais les flux de population vers d’autres régions ou vers la frontière dominent. Ils s’expliquent par le nombre de morts, les campagnes de bombardement, l’expansion de l’État islamique dans les régions orientales depuis 2014 ; mais également par la difficulté croissante de la vie quotidienne dans ces territoires.

À l’échelle locale, les situations sont très variées selon les contextes. Des zones de plein et des zones de vide se juxtaposent bien souvent. C’est par exemple le cas des zones sous siège — la population du quartier du camp palestinien de Yarmouk, dans les quartiers sud-est de Damas, est par exemple passée de 150 000 à environ 18 000 habitants [29]. À Alep, les quartiers orientaux tenus par l’opposition et bombardés se sont vidés de leur population : à l’été 2014, il était alors estimé que 300 000 personnes vivaient encore dans ces quartiers orientaux, contre un million avant le conflit [30].

Le déplacement forcé, un accélérateur de fragmentation sociale et spatiale

Généralement, le déplacement n’est pas unique, monodirectionnel, et définitif : on se déplace d’abord à proximité, au sein de la même région, pour se mettre à l’abri et prendre le temps d’évaluer la possibilité de revenir ou non. Selon les contextes locaux, les déplacements peuvent ainsi être temporaires et circulaires. Bien souvent cependant, de nouveaux risques sécuritaires, les contraintes économiques, la nécessité de scolariser les enfants, ou la possibilité ou non de rejoindre famille ou proches susceptibles d’offrir un toit conduisent à effectuer un autre déplacement, puis un autre, puis un autre. Le refuge s’inscrit dans ce continuum : les réfugiés hors de Syrie ont opéré en moyenne huit déplacements intérieurs avant de franchir la frontière.

Cependant, la capacité à se déplacer pour se protéger dépend de nombreux facteurs : les Syriens ne sont pas égaux devant le déplacement. L’existence de réseaux de sociabilité est souvent déterminante : l’accueil chez des proches est la première modalité d’hébergement des déplacés, et souvent une condition indispensable pour être soutenu matériellement. Par ailleurs, la possibilité de financer un déplacement ou au contraire l’absence de ressources décident aussi de la mobilité ou de l’immobilité des Syriens dans le conflit. Pour les déplacés, la sédentarisation dépend souvent de la possibilité de trouver une activité rémunératrice. À l’inverse, du fait de l’absence de ressources, beaucoup de Syriens subissent une immobilité non choisie, que ce soit dans leur lieu de résidence habituelle, dans l’un des lieux de leur déplacement, ou dans le refuge à l’étranger.

La mobilité est également fortement contrainte par les questions sécuritaires : franchir les démarcations entre territoires tenus par des forces opposées est difficile, que ce soit par exemple du fait des barrages de contrôle (ceux du groupe de l’Etat islamique autour de la ville de Deir ez-Zor par exemple), ou lié au risque élevé pour les hommes en âge de se battre en provenance des zones tenues par l’opposition d’être arrêtés par les forces gouvernementales. De ce point de vue, les femmes circulent plus aisément que les hommes, ce qui explique notamment leur nombre plus important dans les populations de déplacés. Elles emmènent avec eux leurs jeunes garçons avant que ceux-ci atteignent l’adolescence. L’appartenance confessionnelle est par ailleurs un obstacle à la mobilité pour les hommes sunnites, plus susceptibles d’être arrêtés aux barrages du régime que les membres de minorités religieuses.

Le déplacement opère donc une forme de tri spatial, social, générationnel, confessionnel et ‘genré’ de la population syrienne. Dit autrement, la capacité des Syriens à se déplacer pour fuir les risques de la guerre dépend en grande partie de leurs réseaux, de leurs ressources, de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leur origine géographique. Et l’accès aux territoires tenus par le régime, et la vie quotidienne dans ces territoires, est par ailleurs plus pour certains individus et groupes que pour d’autres.

Ce faisant, des familles entières sont séparées par des éloignements durables, et les trajectoires des individus sont soumises à de très fortes incertitudes. Par ailleurs, dans une Syrie appauvrie, les conditions de vie des déplacés se dégradent rapidement et donnent souvent lieu au développement de conduites de ‘compensation’ [31] caractéristiques de ces temps de crise : vente des biens et des titres de propriété pour des sommes infimes, réduction des portions alimentaires, développement de la prostitution, du travail des enfants, etc.

Destructions et déplacements: instruments du conflit et conditions de la paix

L’ampleur des déplacements de population en Syrie reflète donc l’ampleur des destructions urbaines, sans pouvoir s’y résoudre complètement pour trois raisons principales.

D’une part, le sort des réfugiés syriens n’est pas une préoccupation du régime de Damas. On peut même penser que les difficultés inédites que cette situation extraordinaire crée pour des pays qui ne lui sont pas favorables — dans son proche entourage comme en Europe — sont un moyen d’exercer un pouvoir de nuisance sur la scène internationale, à défaut d’autres cartes. La négligence de Damas en ce qui concerne le sort de sa population s’illustre par ailleurs dans le contrôle que le régime exerce sur l’accès humanitaire aux populations des territoires gouvernementaux. Non seulement l’arme de la faim est utilisée dans les situations de siège mais le régime, en limitant la distribution de cette aide et en contrôlant de fait sa destination (à des populations choisies) la transforme de fait en instrument politique [32]. Toute fourniture d’aide humanitaire qui ne passe pas par les circuits validés est par ailleurs criminalisée, ce qui explique que les réseaux syriens humanitaires indépendants soient tous clandestins.

D’autre part, l’effet des bombardements sur les populations des territoires tenus par l’opposition — morts, blessés, destructions — conduit à leur progressive dépression démographique. Viser les populations civiles participe dès lors de l’affaiblissement des adversaires du régime, ce que corrobore la stratégie affirmée de « al-jû` aw al-rukû » (la faim ou la soumission) mise en œuvre dans les sièges depuis la fin 2012 [33]. Détruire et vider un territoire de sa population est de ce point de vue une arme du conflit. Le coût induit est jugé marginal par rapport à l’objectif qui est la reconquête — et la survie du régime de Bachar al-Assad.

Enfin, on peut s’interroger sur le rôle des déplacements de population vers les régions dominées par les forces gouvernementales dans la consolidation d’une « Syrie utile » dont le contrôle est nécessaire à la survie du régime. Celui-ci pourrait ainsi se réclamer d’une plus forte légitimité politique du fait que « ses » territoires abriteraient une plus forte proportion de la population syrienne, tandis que ceux dominés par ses adversaires seraient vidés de leurs forces vives.

Dans ce contexte de destruction d’une partie importante du pays, de ses zones résidentielles, commerciales, économiques, de ses infrastructures majeures, et de déplacements massifs et prolongés de population, le retour des déplacés syriens de l’intérieur et des réfugiés à l’extérieur sera l’un des enjeux de la Syrie de demain. Ce retour sera indexé aux modalités de règlement du conflit, mais aussi à la possibilité de reconstruire réellement le pays — socialement, politiquement, économiquement, et matériellement : une reconstruction qui pour être durable nécessitera en somme l’instauration d’une vraie solution politique, et non pas une simple trêve militaire.

___

Mes remerciements vont à Loïc Rivault, enseignant de géographie à l’Université Rennes-2, pour notre dialogue nourri autour du conflit syrien et sa généreuse autorisation à faire usage des cartes qu’il réalise, et dont certaines figurent dans cet article. [Leïla Vignal Publié par Alencontre le 30 - mars - 2016 ]

Source: Leïla Vignal, «Syrie: la stratégie de la destruction», La Vie des idées, 29 mars 2016. ISSN : 2105-3030.

URL: http://www.laviedesidees.fr/Syrie-la-strategie-de-la-destruction.html

http://alencontre.org/syrie-la-strategie-de-la-destruction

Notes

[1] Source: ‘Syrian Elite to Fight Protests to ‘the End’’, New York Times, 10 Mai 2011.

[2] Souhaïl Belhadj, La Syrie de Bashar al-Assad. Anatomie d’un régime autoritaire, Belin, 2013, recensé par Leïla Vignal, « Aux origines de l’insurrection syrienne », La Vie des idées 26 février 2014. Et Souhaïl Belhadj, “L’appareil sécuritaire syrien, socle d’un régime miné par la guerre civile”, Confluences Méditerranée, L’Harmattan, 2014/2 – N° 89, pages 15 à 27.

[3] Leïla Vignal, 2014, « La révolution ‘par le bas’ : l’engagement révolutionnaire en Syrie », in Soulèvements populaires et recompositions politiques dans le Monde arabe, Camau M. et Vairel F. (dirs), Éditions des Presses Universitaires de Montréal.

[4] Leïla Vignal, 2012, « Syrie, anatomie d’une révolution » in La vie des Idées (juillet 2012).

[5] Voir « Bilan des victimes : l’impossible comptage », Libération, 10 mars 2016.

[6] La moitié, selon les morts documentées par le Syrian Network for Human Rights (Rapport Who are Kiling Civilians in Syria, Civilian’s Death Toll up to the end of October 2015, October 2015) ; 70% selon le Violation Documentation Centre, qui a documenté 131 555 morts en date du 2 mars 2016.

[7] Source : Rapport Between Prison and the Grave, Enforced Disappearances in Syria, Amnesty International, 2015.

[8] Source : Humanitarian Response Plan, January-December 2016, United Nations Office for Coordination of Humanitarian Aid (OCHA), December 2015.

[9] Source : Rapport OCHA, ibid.

[10] Source : Entretiens téléphoniques avec des habitants de Damas, janvier 2016.

[11] Source : OCHA, December 2015, op. cit.

[12] En septembre 2015, selon l’OCHA (rapport cité).

[13] Source : Rapport Slow Death : Life and death in Syrian communities Under Siege, Syrian American Medical Society Report, March 2015.

[14] D’après les données collectées par l’ONG néerlandaise PAX et le Syrian Institute, First Quaterly Report on Besieged Areas, February 2016 (www.siegewatch.org).

[15] Source : Médecins Sans Frontières : Rapport Syrie 2015 – Rapport sur les blessés et les morts de guerre au sein de structures sanitaires soutenues par MSF, Publié le 8 février 2016.

[16] Source : “The Syrian revolution is a baby – it needs nourishment”, The NewStatesman, 18 July 2013.

[17] L’ONG relève en 2015 82 frappes sur les 70 structures médicales qu’elle soutient, dont douze structures complètement détruites.

[18] Source : Rim Turkmani with Ali A. K. Ali, Mary Kaldor and vesna Bojicic-Dzelilovic, July 2015, « Countering the logic of the war economy in Syria ; evidences from three local areas », Department of International Development, London School of Economics.

[19] Seuls deux groupes ont recours aux bombes en milieu urbain : le Front al-Nusra et l’État Islamique.

[20] Henckaerts J.-M., 2005, « Étude sur le droit International humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 87 Sélection française 2005. Sur le Droit coutumier international, se référer par exemple au site du Comité International de la Croix-Rouge.

[21] Source : Le Monde, 7 février 2016, « La bataille d’Alep, tournant de la guerre civile syrienne ».

[22] Source : Human Rights Watch (2014) “Syria : Unlawful Air Attacks Terrorize Aleppo”, et Amnesty International (2015), “Death everywhere ; war crimes and Human rights abuses in Aleppo, Syria”.

[23] C’est explicitement le cas des sièges urbains, partie intégrante de la stratégie du régime, qualifiée par les officiers syriens eux-mêmes de campagne « d’affamement jusqu’à la reddition ». Source : Reuters, ‘Insight : Starvation in Syria : a war tactic’, 30/10/2013. Voir aussi Amnesty International, 2014, Squeezing the Life Out of Yarmouk. War Crimes against Besieged Cities ; et UNOHR, 2014, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/25/65.

[24] UNOHR, 2013, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/22/59 ; et UNOHR, 2014, op. cit.

[25] Vignal L., 2014, « Urban destructions : Revolution, repression and war planning in Syria (2011 onwards)”, in Built Environment, Special issue ‘Urban Violence’, Vol. 40, n°3.

[26] En effet, une partie des Syriens en route vers l’Europe a été enregistrée dans la région et il n’y a pas de procédure de « dés-enregistrement ».

[27] Cette estimation du Syrian Centre for Policy Research est construite à partir de projections et non d’un comptage : Rapport « Confronting Fragmentation ! Impact of Syrian Crisis Report », 2015.

[28] La plus grande unité administrative ; on compte 14 gouvernorats en Syrie. Dans le conflit actuel, ces découpages administratifs ont peu de sens par rapport à la réalité du terrain et de ses divisions mais les données disponibles en relèvent.

[29] Source : Valentina Napolitano, « Yarmouk, une guerre contre tous », Noria, Mai 2015.

[30] Source : rapport REACH « Urban factsheet, Eastern Aleppo City, Syria crisis » (www.reach-initiative.org).

[31] Les ‘coping strategies’ définies par les ONGs et organisations humanitaires internationales.

[32] Un récent article rend compte de ce contrôle et des difficultés de la communauté internationale à y répondre, puisque le régime de Bachar al-Assad est toujours son interlocuteur du point de vue de la légalité internationale et du système onusien l’interlocuteur : « Aiding Disaster. How the United Nations’ OCHA Helped Assad and Hurt Syrians in Need”, par Annie Sparow, dans Foreign Affairs, 1 February 2016.

[33] Voir Rapport First Quaterly Report on Besieged Areas, op. cit.