Religions - Page 2

-

Laïcité Algérie (PST Constantine)

-

Nouveautés sur Europe Solidaire Sans frontières

-

SyriaList of Progressive & Democratic Syrian Opposition Groups, Individuals, Websites

Reach out and contact these groups, individuals and websites to help Syrians who are still fighting for justice and human rights. This is a long list. Please scroll down to the end and past the graphics.

Al-Jumhurriya website, Yassin al-Haj Saleh, Karam Nachar, Yassin Swehat (...) -

KuwaitSyria: Ode to Fallen Dreamers

“The only revenge to which I aspire is witnessing the triumph of the noble ideals for which I fought, and for which so many men and women in this country have lost their lives and their freedom.”

— Marcos Ana, communist poet who spent 23 years in General Franco’s prisons

For those of us not (...) -

SyriaSyria: Damascus’ stifled voice from the left

The story of Syrian Revolutionary Youth: the rise and fall of a grassroots movement offering a third alternative beyond the regime/Islamists binary, whose clear, principled stance made it the target of extreme regime persecution.

It has been over a year and a half since the last organized (...) -

Islam politique, islamismeUn théâtre intégré d’opérations terroristes – III – La campagne d’Europe de Daech : l’Espagne

Après l’Allemagne et le Danemark, nous complétons cette série sur la campagne de Daech en Europe par une troisième et dernière étude de cas : l’Espagne.

Le 11 mars 2004, l’Espagne a été frappée par ce qui demeure à ce jour, avec 192 morts, le pire attentat djihadiste sur le continent européen . Rappelons (...) -

Islam politique, islamismeUn théâtre intégré d’opérations terroristes – II – La campagne d’Europe de Daech : le Danemark

En termes de menace jihadiste, le Danemark représente en Europe un cas très particulier du fait de la conjonction de trois facteurs : une longue histoire de complots terroristes depuis 2005 ; une très forte proportion de « volontaires » du jihad, partis en Syrie plutôt qu’en Irak ; un programme de « (...)

-

Islam politique, islamismeUn théâtre intégré d’opérations terroristes – I – La campagne d’Europe de Daech : l’Allemagne

Cet article a été écrit avant l’attentat de Berlin du 20 décembre 2016.

Daech considère le continent européen comme un théâtre intégré d’opérations terroristes. La fermeture toute récente du corridor d’accès des djihadistes à la Turquie est intervenue trop tard pour casser l’élan de la campagne d’Europe, (...) -

Islam politique, islamismeAttentat sur un marché de Noël à Berlin : ce que l’on sait et ce que l’on ignore

L’attaque sur un marché de Noël lundi soir a fait douze morts, dont un passager du camion, et 48 blessés. Les autorités recherchent toujours l’auteur de l’attentat.

Au moins douze personnes sont mortes dans l’attaque contre le marché de Noël de la Breitscheidplatz à Berlin, lundi 19 décembre. Les (...) -

KuwaitKuwait: Prison sentence overturned for human rights defender Rana Al-Sadoun

The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) welcomes the news that a three-year prison sentence with hard labour imposed against human rights defender Rana Al-Sadoun was overturned by the Criminal Court in Kuwait on 04 December 2016.

According to news reports, Al-Sadoun was obliged to sign a (...) -

BahrainBahrain: Women Human rights defender Ghada Jamsheer freed from prison

Bahrain: Human rights defender Ghada Jamsheer freed from prison, allowed to work off remainder of her sentence

Women’s rights defender, writer and blogger Ghada Jamsheer was freed on 12 December after four months in prison in Bahrain, after reaching an agreement to work for the rest of her (...) -

Women, patriarchyCrackdowns – Stop harassment of Egyptian Women Human Rights Defenders and politically-motivated case 173

EGYPT: STOP HARASSMENT OF WOMEN HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND DROP POLITICALLY-MOTIVATED CASE 173

The Women Human Rights Defenders International Coalition is extremely concerned about the escalation of crackdown on Egyptian Women Human Rights Defenders (WHRDs) and NGOs. The Egyptian government (...)

Lien permanent Catégories : Bahrein, Droits humains, Egypte, Féminisme, Koweit, Religions, SyrieOman 0 commentaire -

-

Nouveautés sur Europe Solidaire Sans frontières

-

SyrieColère : Aux admirateurs de gauche de la Syrie d’Assad

Invité du dernier MediapartLive, consacré à la Syrie, je prolonge ici mon coup de colère contre ces hommes et ces femmes qui se disent de gauche, donc solidaires en principe des luttes pour la justice partout dans le monde, et qui se déclarent favorables au régime des Assad, père et fils, principal (...)

-

History, analyses, debates2011-1016: The Sixth Anniversary of the Start of the Arab Uprisings – “No one should mourn the old order as if it was a dream rather than a nightmare”

Six years ago, on 17 December 2010, Mohamed Bouazizi immolated himself in the Tunisian city of Sidi Bouzid. Bouazizi did not know that by this extreme form of protest, he was setting not only himself or his town on fire, nor his province or even his Tunisian homeland alone, but the whole Arab (...)

-

History, analyses, debates2011-2013-2016. New Texts Out Now – “Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising”

Gilbert Achcar, Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising (Stanford: Stanford University Press and London: Saqi, 2016).

Jadaliyya (J): What made you write this book?

Gilbert Achcar (GA): Two reasons: one general and one practical. The general reason is the need to assess the new (...) -

SyrieSyrie : Pour l’instauration d’une trêve globale

Alep aujourd hui … demain Idleb … restons mobilisés et vigilants

Rassemblement citoyen

EXIGEONS UNE TRÊVE GLOBALE EN SYRIE

Nous les attendons à Paris, Lundi 19 décembre 2016 à 18h, Place Igor Stravinski.

L’évacuation de l’ultime enclave d’Alep-Est aux mains des insurgés a débuté jeudi après (...) -

HistoryOn the diversity of Islam: British Museums concealed the existence of devotional images of prophet Muhammad

V&A in row over self-censorship after Muhammad image is taken down

Poster removed from museum website – but scholars of Islamic art fear ‘terrible loss for shared global heritage’

Warning: this article contains the image of the prophet Muhammad, which some may find offensive.

The Victoria (...) -

SyriaThe ’Palestinisation’ of the Syrian people – Or how Aleppo and Syria were abandoned by the world

Robin Yassin-Kassab is the author of the novel The Road from Damascus.

In solidarity with Aleppo, the lights on the Eiffel Tower were extinguished. Elsewhere in Paris, and in London, Amsterdam, Oslo and Copenhagen, people demonstrated against the slaughter. Turks rallied outside Russian and (...)IrakEn Irak, l’offensive militaire sur Mossoul progresse, mais les problèmes politiques persistentLancée le 17 octobre dernier par une coalition, l’offensive visant à reprendre la ville de Mossoul à Daesh se poursuit avec des combats féroces.

Cette offensive est menée d’un côté par les forces armées irakiennes et les milices paramilitaires du Hachd al-Chaabi (« mobilisation populaire »), en majorité (...)SyrieAvec la complicité des grandes puissances, Alep agoniseAu moment où ces lignes sont écrites, on annonce que les massacres ont commencé dans Alep-est. Toutes les informations sont concordantes. Ainsi des nouvelles alarmantes arrivent de l’hôpital al-Hayat : on y tue des soignants et des malades. Des maisons brûlent aussi avec des personnes dedans... (...)

-

-

La religion peut-elle servir le progrès social ? (Le Monde Diplomatique)

Théologie de la libération, islamisme

Alors que l’athéisme est pourfendu par bien des religieux, et la religion par de nombreux laïcs, des combats émancipateurs ont rassemblé ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas, notamment en Amérique latine grâce à la théologie de la libération. Mais ce type d’alliance paraît inconcevable avec les partisans ultraorthodoxes de l’islam politique. Pourquoi ?

Que la religion survive encore à l’aube du cinquième siècle après la révolution scientifique représente a priori une énigme pour quiconque adhère à une vision positiviste du monde. Mais si elle a perduré jusqu’à notre époque en tant que partie de l’idéologie dominante, elle produit également des idéologies combatives, qui contestent les conditions sociales ou politiques en vigueur. Avec un succès indéniable. Deux de ces idéologies ont défrayé la chronique au cours des dernières décennies : la théologie de la libération chrétienne et l’intégrisme islamique.

La corrélation entre la montée en puissance de chacun de ces mouvements et le destin de la gauche laïque dans leurs régions respectives constitue un indice révélateur de leurs natures propres.

Alors que le destin de la théologie de la libération épouse celui de la gauche laïque en Amérique latine — où elle agit de fait comme une composante de la gauche en général, et est perçue comme telle —, l’intégrisme islamique s’est développé dans la plupart des pays à majorité musulmane comme un concurrent. Il a remplacé la gauche dans la tentative de canaliser la protestation contre ce que Karl Marx appelait la « misère réelle », et contre l’Etat et la société qui en sont jugés responsables. Ces corrélations contraires — positive dans le premier cas, négative dans le second — témoignent d’une différence profonde entre les deux mouvements historiques.

La théologie de la libération offre la principale manifestation moderne de ce que Michael Löwy appelle, en empruntant un concept forgé par Max Weber, l’« affinité élective » entre christianisme et socialisme (1).

Plus précisément, l’affinité élective dont il est question ici rapproche l’héritage du christianisme primitif — dont l’extinction permit au christianisme de devenir l’idéologie institutionnalisée de la domination sociale existante — et l’utopisme « communistique (2) ». En 1524-1525, le théologien Thomas Müntzer put ainsi formuler en termes chrétiens un programme pour la révolte des paysans germaniques, que Friedrich Engels décrivit en 1850 comme une « anticipation en imagination du communisme (3) ».

Cette même affinité élective explique pourquoi la vague mondiale de radicalisation politique à gauche qui débuta dans les années 1960 put en partie adopter une dimension chrétienne — en particulier dans les pays « périphériques », où la majorité de la population était chrétienne, pauvre et opprimée. On l’observa en Amérique latine, où la radicalisation fut impulsée, à partir du début des années 1960, par la révolution cubaine. La différence majeure entre cette vague moderne de radicalisation et le mouvement des paysans germaniques analysé par Engels réside dans le fait que, dans le cas latino-américain, le courant chrétien de l’utopisme « communistique » se combinait non pas tant avec une nostalgie pour des formes de vie communautaires du passé (même s’il était possible de trouver pareille dimension chez les peuples indigènes) qu’avec des aspirations socialistes modernes, du type de celles entretenues par les révolutionnaires marxistes latino-américains.

Sur les décombres de la gauche

L’intégrisme islamique, en revanche, a crû sur le cadavre en décomposition du mouvement progressiste. Le début des années 1970 vit le déclin du nationalisme radical porté par les classes moyennes ; un déclin symbolisé par la mort de Gamal Abdel Nasser, en 1970, trois ans après sa défaite face à Israël lors de la guerre des six jours. Parallèlement, des forces réactionnaires utilisant l’islam comme étendard idéologique se répandirent dans la plupart des pays à majorité musulmane, attisant les flammes de l’intégrisme afin d’incinérer les restes de la gauche. Comblant le vide créé par l’effondrement de celle-ci, l’intégrisme ne tarda pas à devenir également le vecteur principal de l’opposition la plus vive à la domination occidentale — une dimension qu’il avait intégrée depuis le début, mais qui s’était estompée au cours de l’ère nationaliste laïque.

Une intense opposition à la domination occidentale prévalut à nouveau au sein de l’islam chiite après la révolution islamique de 1979 en Iran, et revint sur le devant de la scène au sein de l’islam sunnite au début des années 1990, lorsque des détachements armés d’intégristes passèrent du combat contre l’Union soviétique au combat contre les Etats-Unis. Ce retournement succéda à la défaite et à la désintégration de la première, et au retour militaire consécutif des seconds au Proche-Orient.

C’est ainsi que deux types majeurs d’intégrisme en vinrent à coexister à travers la vaste étendue géographique des pays à majorité musulmane, caractérisés l’un par sa collaboration avec les intérêts occidentaux et l’autre par son hostilité à leur égard. Le bastion du premier type est le royaume saoudien, le plus obscurantiste de tous les Etats islamiques. Le bastion du type anti-occidental au sein du chiisme est la République islamique d’Iran, tandis qu’Al-Qaida et l’Organisation de l’Etat islamique représentent son fer de lance actuel chez les sunnites.

Tous les courants de l’intégrisme islamique se dédient pareillement à ce que l’on peut décrire comme une utopie médiévale réactionnaire, c’est-à-dire un projet de société imaginaire et mythique qui n’est pas tourné vers le futur, mais vers le passé. Tous cherchent à réinstaurer la société et l’Etat mythifiés de l’islam des premiers temps. En cela, ils partagent une prémisse formelle avec la théologie de la libération chrétienne, qui se réfère au christianisme primitif. Cependant, le programme des intégristes islamiques ne consiste pas en un ensemble de principes idéalistes visant à un « communisme d’amour » et émanant d’une communauté opprimée de pauvres vivant aux marges de leur société, communauté dont le fondateur devait être atrocement mis à mort par les pouvoirs en place. Ce programme n’invoque pas non plus quelque forme ancienne de propriété communale, comme ce fut en partie le cas pour le soulèvement des paysans germaniques au XVIe siècle.

Les intégristes islamiques ont plutôt en commun la détermination à instaurer un modèle médiéval de domination de classe, jadis « réellement existant » bien que mythologisé ; un modèle né il y a un peu moins de quatorze siècles, et dont le fondateur — un marchand devenu prophète, seigneur de guerre et bâtisseur d’Etat et d’empire — mourut au faîte de son pouvoir politique. Comme toute tentative de restaurer une structure sociale et politique vieille de plusieurs siècles, le projet de l’intégrisme islamique équivaut nécessairement à une utopie réactionnaire.

Ce projet est en affinité élective avec l’islam ultraorthodoxe, devenu avec l’appui du royaume saoudien le courant dominant au sein de la religion musulmane (4). Cet islam-là encourage une approche littéraliste de la religion par son culte inégalé du Coran, considéré comme parole divine définitive. Ce qui, de nos jours, dans la plupart des autres religions, est l’apanage de l’intégrisme en tant que courant minoritaire — c’est-à-dire, fondamentalement, une doctrine préconisant la mise en œuvre d’une interprétation littérale des écritures religieuses — joue un rôle essentiel dans l’islam institutionnel dominant. En raison de la teneur historique spécifique des écritures auxquelles il tente d’être fidèle, l’islam ultraorthodoxe encourage en particulier des doctrines pour lesquelles une mise en œuvre de la religion conforme à la foi suppose un gouvernement fondé sur l’islam, dans la mesure où le Prophète s’est battu âprement pour instaurer un tel Etat. Pour la même raison, il favorise tout particulièrement la lutte armée contre toute domination non islamique, en se référant à l’histoire et à la guerre que l’islam mena contre les autres croyances au moment de son expansion.

Admettre cette affinité élective entre islam ultraorthodoxe et utopisme médiéval réactionnaire, après avoir souligné celle unissant christianisme primitif et utopisme « communistique », ne relève pas d’un jugement de valeur, mais d’une sociologie historique comparative des deux religions. Au demeurant, reconnaître leurs affinités électives ne signifie nullement qu’il n’existe pas des tendances contraires dans chacune des deux. Le christianisme a ainsi intégré, dès sa fondation, des tendances nourrissant divers types de doctrine réactionnaire et d’intégrisme. Inversement, les écritures islamiques comprennent quelques vestiges égalitaires du temps où les premiers musulmans constituaient une communauté opprimée, lesquels ont servi à formuler des versions « socialistes » de l’islam.

En outre, qu’il y ait des affinités électives différentes dans le christianisme et dans l’islam ne signifie pas que l’évolution historique réelle de chaque religion ait suivi naturellement la pente de son affinité élective spécifique. Cette évolution s’est bien sûr adaptée à la configuration réelle de la société de classes avec laquelle chacune s’est imbriquée — une configuration extrêmement différente de la condition sociale originelle dans le cas du christianisme, moins dans le cas de l’islam. Plusieurs siècles durant, le christianisme historique « réellement existant » fut moins progressiste que l’islam historique « réellement existant ». Au sein de la même Eglise catholique, un âpre combat se déroule de nos jours entre, d’un côté, une version dominante réactionnaire représentée par Joseph Ratzinger (l’ancien pape Benoît XVI) et ses semblables et, de l’autre, les tenants de la théologie de la libération, auxquels la radicalisation de gauche en Amérique latine a donné une nouvelle impulsion.

Reconnaître une affinité élective entre christianisme et socialisme ne saurait conduire à penser que le christianisme historique ait été fondamentalement socialiste.

Une telle proposition essentialiste serait absurde. De même, reconnaître l’affinité élective entre le corpus islamique et l’utopisme médiéval réactionnaire de notre époque, qui prend la forme de l’intégrisme islamique, ne revient nullement à penser que l’islam historique était essentiellement intégriste — il ne l’était certainement pas !— ou que les musulmans sont condamnés à tomber sous la coupe de l’intégrisme, quelles que soient les conditions historiques. Mais dans le cas du christianisme (originel) comme dans celui de l’islam (littéraliste), cette connaissance est l’une des clés de compréhension des différents usages historiques de chaque religion en tant qu’étendard de protestation.

Elle nous permet de comprendre pourquoi la théologie de la libération chrétienne a pu devenir une composante si importante de la gauche en Amérique latine, alors que toutes les tentatives de produire une version islamique de cette même théologie sont restées marginales. Elle nous aide également à percevoir pourquoi l’intégrisme islamique a pu gagner l’énorme importance qui est la sienne de nos jours au sein des communautés musulmanes, et pourquoi il a si aisément supplanté la gauche dans l’incarnation du rejet de la domination occidentale, bien qu’en des termes socialement réactionnaires.

L’idée orientaliste superficielle, largement répandue aujourd’hui, selon laquelle l’intégrisme islamique est le penchant « naturel » et anhistorique des peuples musulmans est néanmoins totalement aberrante.

Car elle ignore des faits élémentaires. Ainsi, il y a quelques décennies, par exemple, l’un des plus importants partis communistes du monde, un parti qui s’appuyait donc officiellement sur une doctrine athée, exerçait ses activités dans le pays comptant le plus grand nombre de musulmans : l’Indonésie. Ce parti fut noyé dans le sang, à partir de 1965, par des militaires indonésiens soutenus par les Etats-Unis. Autre exemple : à la fin des années 1950 et au début des années 1960, la principale organisation politique en Irak, surtout parmi les chiites du sud du pays, n’était pas un mouvement dirigé par un religieux quelconque, mais, là aussi, le Parti communiste. Par ailleurs, Nasser, qui présida au tournant « socialiste » de l’Egypte en 1961, était un croyant sincère et un musulman pratiquant, quand bien même il devait devenir le pire ennemi des intégristes. L’influence qu’il atteignit à l’apogée de son prestige dans les pays arabes et au-delà reste inégalée.

Il convient donc de situer tout usage de l’islam, comme de n’importe quelle autre religion, dans ses conditions sociales et politiques concrètes, de même qu’il importe d’opérer une distinction claire entre l’islam quand il devient un instrument idéologique de la domination de classe et de genre, et l’islam en tant que marqueur d’identité d’une minorité opprimée, dans les pays occidentaux par exemple.

Pour autant, le combat idéologique contre l’intégrisme islamique — contre ses idées sociales, morales et politiques, pas contre les principes spirituels de base de l’islam en tant que religion — devrait rester l’une des priorités des progressistes au sein des communautés musulmanes. Il y a, en revanche, très peu à objecter aux idées sociales, morales et politiques propres à la théologie de la libération chrétienne — hormis son adhésion au tabou chrétien général de l’interruption volontaire de grossesse —, y compris pour les athées endurcis de la gauche radicale.

Gilbert Achcar

Auteur de Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, Actes Sud, Arles, 2015, dont ce texte est adapté. -

Nouveautés sur Europe Solidaire Sans frontières

-

Maroc & Sahara occidentalMaroc : Un despotisme broyeur d’hommes – Construisons les outils de lutte pour sa chute

L’acte de broyer Mohcine Fikri – et de plus à Hoceima – est un signal clair : il montre et éclaire l’effroyable situation imposée à notre peuple.

Un Etat dictatorial arrogant qui ne voit le peuple et l’individu que comme une populace à dresser par la cravache, à soumettre en l’avilissant, à contraindre (...)WomenPrize-winning novelist describes arrest of two teenage girls who were caught kissing as ‘humiliation and abuse of power’.

Moroccans must rebel against the country’s “medieval laws”, the winner of France’s top literary prize has declared, following the arrest of two teenage girls who were caught (...)

-

Islam politique, islamismeCultures patriarcales, extrémistes religieux, voile et société : « Les intégristes sont obsédés par le corps des femmes »

Chahla Chafiq, sociologue, interroge l’islamisme sous l’angle du rapport entre le religieux, le politique, le sexe et le genre. Dès qu’une femme se voile, dit-elle, ce geste banalise un signe sexuel et symbolise une féminité soumise au regard de l’homme. La condition des femmes questionne radicalement (...)

-

Morocco & Western SaharaMarginalisation and inequality: After fisherman crushed to death in a garbage truck, Moroccan activists plan protests to coincide with UN climate summit

Delegates from around the world will meet in Marrakech as protesters vow to step up unrest triggered by a fisherman’s death.

Moroccan activists are planning to extend countrywide protests through the weekend so as to bring issues of marginalisation and inequality to international attention at a (...) -

Morocco & Western SaharaFreedoms : Morocco banned Skype, Viber, WhatsApp and Facebook Messenger. It didn’t go down well

Moroccans and expatriates have taken their fury against the blocking of voice over IP (VoIP) calls onto social media.

Moroccans and expatriates have taken their fury against the blocking of voice over IP (VoIP) calls to social networks, and have called for the boycott of the North African (...) -

History, analyses, debates“Learning to Think” today – On the debate about the war in Syria and Left stand

Socialist Worker has republished a 1938 essay by Leon Trotsky, called “Learn to Think,” about imperialism and liberation struggles, which is already available on ESSF website . We are reproducing below the opening comment by Ashley Smith to SW publication.

THE LEFT and antiwar formations are in (...) -

History, analyses, debatesSyria & Middle East: Without compelling change on ground there is no end for war

Without compelling change on ground there is no end for war in Syria, says prominent political scientist Gilbert Achcar.

With US President Barack Obama approaching the final weeks of his time in the Oval Office, it is clear he is leaving behind an incomplete vision for democracy and peace in (...) -

SyriaSyria’s “Voice of Conscience” has a message for the West – "It came to me as a shock that most of the left have sided with Bashar al-Assad

YASSIN AL-HAJ SALEH has lived a life of struggle for his country. Under the Syrian regime of Hafez al-Assad, he was a student activist organizing against the government. In 1980, Saleh and hundreds of others were arrested and accused of membership in a left-wing political group. He was just 19 (...)

-

Maroc & Sahara occidentalMaroc : Mohcine Fikri, né en 1985, célibataire, vendeur de poisson : C’est le makhzen qui l’a tué.

Vendredi 28 octobre 2016

Al Hoceima : Mohcine Fikri a été arrêté par plusieurs agents de la police à la sortie du port d’Al Hoceima. Ces derniers, l’ont arrêté pour contrôle. Ils lui ont saisi le poisson qu’il allait vendre au marché comme il le fait d’habitude. Sans prendre la peine de le mener au (...)

-

-

Nouveautés sur Europe Solidaire Sans frontières

-

SyriaSyria: Anti-ISIS fighters are being tortured by Turkish-led invasion forces

The Canary has previously reported on Turkey’s invasion of Syria on 24 August, and on how this attack wasn’t aimed at Daesh (Isis/Isil) but at the very people who have been most effectively pushing the jihadi group back in recent months and years. And now, Turkish-backed fighters in northern (...)

-

SyriaSyria: Daraya has fallen to the regime – Those who leave it, leave as heroes

‘Daraya: the spirit of the Syrian revolution, and the heartbeat of every rebel’

Four years following its liberation, the predominantly agricultural town of Daraya, strategically located near the capital, has fallen to the regime. A deal was reached to evacuate the 4,000-8,000 civilians remaining (...) -

TunisieCrise de l’eau en Tunisie : Nous ne trouvons même pas de quoi laver nos morts !

Rationnement de l’eau, déficit pluviométrique et nappes phréatiques saumâtres, insalubrité de l’eau potable, problèmes d’assainissement des puits et des barrages, inégalité de l’accès à l’eau, les Tunisiens résidents dans les zones rurales sont confrontés, depuis trop longtemps, à cette problématique majeure. (...)

-

LaïcitéLaïcité ou identité ? – Ne pas dériver de l’Etat de droit vers l’Etat d’exception

Alors que le Conseil d’Etat vient d’invalider l’interdiction du burkini, il faut mettre fin au développement de la « laïcité identitaire ». Cette conception, obsédée par le communautarisme en vient à construire un « communautarisme d’Etat ».

Grâce à l’ordonnance du Conseil d’Etat, on évitera de voir en (...) -

TurkeyTurkey’s Syria Incursion Means Perpetual War on Kurds – The Kurds most difficult strategic and military play is yet to come

In the last few hours reports have emerged that the Turkish army is bombing the Til-Emarne (al-Amarne) village of Jarablus with artillery fire and jets and also attacking YPG targets in Ain Diwar (eastern Rojava) and Afrin (western Rojava). Kurdish sources have reported dozens of civilian (...)

-

SecularityThe burkini polemics: How a legal misunderstanding is fuelling France’s witch-hunt of Muslim women

Of course, banning women from wearing what they want is illegal in France. The establishment claim they want Muslim women to achieve independence yet are depriving them the means to do so.

While the burkini debate has stoked considerable coverage and discussion abroad, the debate is nothing (...) -

Syrie, périphérie de Damas : Etranglé par le régime d’Al-Assad, Daraya capitule L’évacuation ce vendredi des derniers habitants de Daraya, en périphérie de Damas, a été obtenue à l’issue d’un accord entre le régime Assad et les insurgés syriens qui lui tenaient tête après quatre ans de siège.

Traînant d’une main une valise à roulettes et de l’autre un enfant en bas âge, des centaines de (...) -

TurkeyTurkey’s incursion in Syria is aimed at defeating the Kurds and overthrowing Rojava

Turkey’s incursion into northern Syria on 24 August was flagged up as a move to drive the so-called Islamic State (ISIS) out of the border town of Jarabulus. But that is just a cover: Turkey’s not very secret major objective is to crush the 50,000-strong Kurdish YPG (people’s Protection Unit) (...)

-

Kurdistan in TurkeyDebate – Analysing the PKK: a reply to Alex de Jong

In the wake of the failed military coup in Turkey, and the massive wave of state repression that has followed, building solidarity with the progressive resistance in Turkey and Kurdistan is even more vital. The attention of socialists and democrats worldwide will be turned towards the (...)

-

Kurdistan in SyriaStatement from the International (Europe, Turkey, North America) Academic Delegation to Rojava

The battle over Kobanê, which began in the summer of 2014, has brought to the world’s attention the Kurdish resistance to the brutal forces that call themselves Islamic State (IS or ISIS). Contrary to the expectations of many, the defense forces have succeeded in fending off the attacks not only (...)

-

-

Nouveautés sur Europe Solidaire Sans frontières

-

Syrie, périphérie de Damas : Etranglé par le régime d’Al-Assad, Daraya capitule L’évacuation ce vendredi des derniers habitants de Daraya, en périphérie de Damas, a été obtenue à l’issue d’un accord entre le régime Assad et les insurgés syriens qui lui tenaient tête après quatre ans de siège.

Traînant d’une main une valise à roulettes et de l’autre un enfant en bas âge, des centaines de (...) -

TurkeyTurkey’s incursion in Syria is aimed at defeating the Kurds and overthrowing Rojava

Turkey’s incursion into northern Syria on 24 August was flagged up as a move to drive the so-called Islamic State (ISIS) out of the border town of Jarabulus. But that is just a cover: Turkey’s not very secret major objective is to crush the 50,000-strong Kurdish YPG (people’s Protection Unit) (...)

-

Kurdistan in TurkeyDebate – Analysing the PKK: a reply to Alex de Jong

In the wake of the failed military coup in Turkey, and the massive wave of state repression that has followed, building solidarity with the progressive resistance in Turkey and Kurdistan is even more vital. The attention of socialists and democrats worldwide will be turned towards the (...)

-

Kurdistan in SyriaStatement from the International (Europe, Turkey, North America) Academic Delegation to Rojava

The battle over Kobanê, which began in the summer of 2014, has brought to the world’s attention the Kurdish resistance to the brutal forces that call themselves Islamic State (IS or ISIS). Contrary to the expectations of many, the defense forces have succeeded in fending off the attacks not only (...)

-

LGBT+ EgyptEgypt’s grand mufti says harming gays is unacceptable even as LGBT crackdown continues

In an interview with Germany’s Süddeutsche Zeitung newspaper late last month, Shawki Allam said that he condemned the Orlando massacre in which 49 people were killed and that no one had “the right to hurt homosexuals or to take the law into their own hands.”

Allam’s comments, which were part of a (...) -

Political situation and debatesFrance: Nice police behaviour against a veiled woman, a “godsend” for “jihadist propaganda”

Updated: French Police Create Propaganda for ISIS by Ticketing Muslim Women on Beaches

PHOTOGRAPHS AND VIDEO of French police officers issuing tickets to Muslim women — for violating new local ordinances that ban modest beachwear as an offense against “good morals and secularism” in more than a (...) -

A gaucheTunisie : Déclarations de dirigeants du Front populaire sur leur refus de voter la confiance au gouvernement Chahed

D’autres déclarations convergentes rapportées par les media sont disponibles sur ESSF aux adresses suivantes

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article38728 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article38788 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article38800

25 août : Jilani Hammami (...)

Lien permanent Catégories : Berbères, Kurdes...(minorités nationales), Egypte, LGBT, Religions, Syrie, TunisieOman 0 commentaire -

-

Les racines coloniales de la politique française à l’égard de l’islam (Orient 21)

« Imam présidant la prière », Étienne-Nasreddine Dinet (ca 1922).

« Civiliser les musulmans »

Comment comprendre le décalage entre les attentes et besoins des Français musulmans et les orientations politiques gouvernementales ? La gestion de l’islam et du culte musulman par la France durant la période coloniale permet d’apporter une réponse et de mesurer combien la vision de Paris a été forgée par la lecture catholique du fait religieux.

L’expansion coloniale en pays musulmans pousse les gouvernants français à rechercher une politique qui permette la centralisation des décisions en matière de gestion de l’empire, pour régir les différents statuts juridiques faisant relever les pays d’Afrique, puis ceux du Proche-Orient, de divers ministères. Une formule politique tenant compte d’une part du fait religieux musulman — plus tard du fait religieux chrétien —, et d’autre part autorisant la centralisation du pouvoir et des décisions au niveau du gouvernement de la métropole. Une fois la continuité territoriale de l’Afrique du Nord acquise par la certitude d’un protectorat sur le Maroc en 1911, cette politique musulmane se concrétise par la création de différents organismes et institutions qui concerneront à la fois l’organisation et la gestion politique de l’empire mais aussi la gestion des musulmans (émigrés et étudiants) en métropole.

L’ensemble des ministères se trouvait représenté dans ces organismes : la Commission interministérielle des affaires musulmanes, CIAM (1911-1938), le Haut Comité méditerranéen et ses différentes commissions et sous-commissions (HCM, 1935-1939) et le Centre des hautes études d’administration musulmane (Cheam, 1936-2000). Très vite, on y a adjoint des universitaires, spécialistes du monde musulman et du monde arabo-africain, dont les plus célèbres sont Louis Massignon (islamologue, 1883-1962), Robert Montagne (sociologue-politologue arabisant, 1893-1954), Charles-André Julien (historien de l’Afrique du Nord, 1891-1991), Jacques Berque (sociologue, arabisant, 1910-1995) et Vincent Monteil (islamologue et sociologue, arabisant et africanisant, 1913-2005).

Selon les périodes, la mise en place et la pratique de la politique musulmane ont pour fonction première soit de favoriser l’expansion coloniale, soit de maintenir la stabilité politique en Afrique du Nord, clé de voûte de l’empire. C’est une politique assumée de gestion de la religion, perçue comme un fait social total : l’islam est une idéologie de mobilisation et de contestation et un fait sociologique. Il est ahurissant de constater aujourd’hui que cette conception n’a pas changé, alors que les musulmans de France ne sont plus des indigènes, mais des Français depuis plusieurs générations, eu égard à l’installation des premières familles algériennes en France en 1882.

Trois étapes d’une politique

Cette politique musulmane a connu trois grandes phases qui ont combiné différentes stratégies politiques de centralisation ou d’unification. Elles ont donné, en fonction des intérêts nationaux ou internationaux, la priorité à des essais de centralisation régionale nord-africaine (avec la mise en place des conférences nord-africaines) essentiellement centrés sur une collaboration économique ou sur une centralisation régionale méditerranéenne (avec le HCM), doublée d’une centralisation politique avec prise de décisions au niveau de la présidence du conseil des ministres.

Une première phase (1914-1923) s’ouvre avec la création de la CIAM, organe consultatif sans réel pouvoir de décision, qui a néanmoins influencé les politiques. Elle montre clairement que la politique musulmane voulue s’est trouvée dès son origine enfermée dans un étau idéologique multidimensionnel qui met en jeu des choix politiques de gouvernance nationaux (centralisation versus décentralisation) et des choix politiques de gestion de l’empire (administration directe versus administration indirecte relevant de deux idéologies : assimilation vs association et laïcité vs pluralité religieuse).

La focalisation de ces débats sur la question de la gestion et l’organisation politique de l’empire ont constitué un frein à toute tentative d’unification ou de cohérence politique, y compris au niveau de la formation et des traitements des personnels civils ou militaires appelés à servir outre-mer. Dès lors, le concept même de politique musulmane est fluctuant, utilisé par tous les acteurs politiques ou personnalités publiques concernés : il désigne une politique d’assimilation pour les uns, d’association pour d’autres, voire une synthèse des deux en fonction des intérêts en jeu. Cet état de fait a renforcé l’ambiguïté dans l’opinion publique et a rendu impossible ne serait-ce qu’une politique économique commune aux trois pays du Maghreb, les tenants de chacune des idéologies craignant de perdre en indépendance locale.

Lors de la seconde phase (1923-1935), le consensus des différents acteurs politiques ne se fera que sur la dimension symbolique de l’islam, et sur sa « nécessité » diplomatique locale, régionale et internationale. C’est au cours de cette période, qui connaît un fort accroissement de la présence musulmane en métropole, que la République opte pour une gestion bicéphale de l’islam et des musulmans. D’un côté, elle délègue la gestion religieuse, sociale et répressive aux préfectures, dont la préfecture de la Seine fournit le modèle d’une administration directe à « l’algérienne ». De l’autre, elle fait de l’Institut musulman de la mosquée de Paris un archétype de gestion « sultanienne » à usage diplomatique relevant du ministère des affaires étrangères.

Enfin, la troisième phase (1935-1954) voit la mise en place d’un quasi-gouvernement métropolitain de l’empire, avec l’aboutissement de plusieurs projets d’uniformisation de la politique à l’égard des musulmans de l’empire. Une phase dans laquelle s’inscrivent activement les plus grands orientalistes français de confession chrétienne, les fonctionnaires-savants-experts dont certains sont de fervents catholiques. C’est le cas notamment de Robert Montagne, Louis Massignon et Vincent Monteil ; Charles André Julien et Jacques Berque étant de foi plus tiède.

Gestion bicéphale

L’Institut musulman de la mosquée de Paris est inauguré en 1926 en hommage aux combattants de la Grande Guerre. Il est confié à un haut fonctionnaire musulman du ministère des affaires étrangères, Si Kaddour Ben Ghabrit. Familier de la cour des sultans marocains, il veillera à donner de ce lieu une double image, celle de l’Andalousie perdue et celle de la monarchie marocaine. Le financement de la construction a relevé d’un montage subtil entre deniers de la République et deniers des territoires musulmans sous domination :

la loi du 9 juillet 1920 accorde une subvention de 500 000 francs à la société des Habous des lieux saints de l’islam au titre du ministère des affaires étrangères pour le gouvernement ;

la loi du 9 juillet 1920 accorde une subvention de 500 000 francs à la société des Habous des lieux saints de l’islam au titre du ministère des affaires étrangères pour le gouvernement ;  la ville de Paris attribue une subvention de 1 600 000 francs, prend en charge de coûteux frais d’actes notariés (cessation-enregistrement…) et concède un terrain de 7 400 mètres carrés ;

la ville de Paris attribue une subvention de 1 600 000 francs, prend en charge de coûteux frais d’actes notariés (cessation-enregistrement…) et concède un terrain de 7 400 mètres carrés ;  le gouvernement général de l’Algérie accorde une subvention de 100 000 francs ;

le gouvernement général de l’Algérie accorde une subvention de 100 000 francs ;  la Résidence de Rabat donne 100 000 francs également, inscrits sur les budgets chérifiens de 1921-1922 ;

la Résidence de Rabat donne 100 000 francs également, inscrits sur les budgets chérifiens de 1921-1922 ;  la Résidence de Tunis accorde 30 000 francs, inscrits au budget 1921 de la Régence ;

la Résidence de Tunis accorde 30 000 francs, inscrits au budget 1921 de la Régence ;  la colonie du Tchad octroie 5 000 francs, inscrits au budget de 1922.

la colonie du Tchad octroie 5 000 francs, inscrits au budget de 1922.Des comités de souscription sont créés dès l’été-hiver 1920 dans toutes les villes et centres urbains d’Afrique du Nord pour récolter le budget nécessaire aux travaux de construction, soit 3 000 000 francs pour toute l’Afrique du Nord. L’argent est confié à deux banques en territoire musulman : la banque de l’Algérie pour l’Algérie et la Tunisie, et la banque d’État au Maroc pour le Maroc. En revanche, la gestion financière et la surveillance générale de l’Institut musulman de la mosquée de Paris ne sont pas confiées à Ben Ghabrit, mais à un haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur, Paul Valroff. De leur côté, les imams présents en métropole pour assister les musulmans sont rémunérés par les deux protectorats et le gouvernement de l’Algérie.

Cette gestion bicéphale de l’islam est toujours en vigueur. La question du financement des mosquées et celle de la formation des imams font encore débat. Le premier ministre Manuel Valls vient de décider la création de la Fondation des œuvres de l’islam en France (FOIF), dont la présidence est proposée à Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l’intérieur ; et il appelle à la formation d’imams français en France.

Laïcité et organisation des religions

La remise en cause du référent « identitaire laïciste-universaliste » — étroitement lié à l’actualité en France et au contexte international troublé par « un retour à l’islam » — réactive le besoin d’un savoir sur l’islam au sein même du champ des sciences sociales. La production universitaire et intellectuelle n’a jamais été si prolifique, les analyses politiques, théologico-politiques n’ont jamais eu autant le vent en poupe que ces derniers temps, sans parler de tous ces nouveaux programmes concoctés on ne sait comment, dédiés à l’étude de la « radicalisation » et à la déradicalisation des jeunes Français musulmans.

Or, les origines du concept de politique musulmane, l’histoire des institutions qui ont été mises en place pour la définir dévoilent l’existence d’un authentique paradigme de politique publique visant à la fois les politiques religieuses françaises en situation coloniale et les Français musulmans issus des ex-territoires de l’empire. Elles dévoilent également l’ambiguïté du rapport au fait religieux, aussi bien chrétien que musulman, dans des institutions qui sont en principe laïques.

La question de la gouvernance de populations musulmanes sous domination d’une République française laïque dissimulait des questions propres aux catholiques dans la République, à savoir :

le double rapport entre le politique et le religieux et l’intervention du religieux dans le politique, comme si le système républicain français et l’encyclique vaticane de Léon XIII, Rerum Novarum 1891, ne l’avaient pas définitivement tranchée ;

le double rapport entre le politique et le religieux et l’intervention du religieux dans le politique, comme si le système républicain français et l’encyclique vaticane de Léon XIII, Rerum Novarum 1891, ne l’avaient pas définitivement tranchée ; l’égalité du christianisme avec les autres religions monothéistes qui aurait conduit inévitablement à leur traitement égalitaire par le politique.

l’égalité du christianisme avec les autres religions monothéistes qui aurait conduit inévitablement à leur traitement égalitaire par le politique.Ces interrogations sont projetées sur l’empire arabo-africain, dès lors que la question de la centralisation de sa gouvernance au niveau de la métropole s’est posée et qu’elle n’a trouvé d’autre facteur d’unité que l’islam. Elle s’est traduite par la récurrence de l’ambition souhaitée et crainte à la fois de fédérer ces populations musulmanes de l’empire autour d’un califat marocain sous protection française pour représenter l’islam d’Occident — qu’il faut entendre au sens d’islam de l’empire arabo-africain. Celui-ci était perçu d’emblée comme malléable à cause de la présence en son sein de nombreuses confréries, considérées comme autant d’hérésies, toutefois hiérarchisées et reflétant le modèle des églises protestantes.

Une lecture catholique du fait religieux

Ces projections révèlent en fait la lecture catholique du fait religieux musulman par les décideurs français et les dissensions au sein du catholicisme français sur des questions purement théologiques comme l’égalité des dogmes monothéistes, ou politiques, comme sur la Palestine ou l’indépendance des États musulmans.

Les espaces coloniaux arabo-musulman et arabo-africain sont devenus le terrain d’expression de conflits interchrétiens, d’ordre philosophico-religieux et/ou politico-religieux. Cela grâce au rôle joué par Montagne, Massignon, Berque ou Monteil et de nombreux orientalistes arabisants et/ou africanisants, qui sont en majorité de fervents catholiques, et d’autres colonialistes laïques qui partageaient leurs points de vue au plus haut niveau de l’État français. Aujourd’hui, cette vision intégrée par les décideurs français, les personnalités publiques politiques, religieuses, laïques et certains Français musulmans est réactivée, actualisée. Elle pose très précisément la question de l’islam en France, de part et d’autre, dans des termes identiques : la radicalisation de certains jeunes et la réforme administrative de l’islam. Comme à l’époque coloniale, cette radicalisation est imputée à l’absence d’un clergé musulman (califat ou ministère du culte musulman) et à l’absence de réforme de l’islam — réforme religieuse et pas administrative, même si la question du financement est présentée comme prioritaire.

À l’instar de la période coloniale, ce qui est en jeu, c’est la réinterprétation du Coran dans une version qui serait à la fois conforme aux lois de la République et très proche du culte catholique, dans la mesure où ce sont les textes fondateurs de l’islam qui sont incriminés. La vindicte inscrite dans le Coran et la Sunna et/ou leur aspect apocalyptique et eschatologique seraient à l’origine ou expliqueraient la radicalisation de certains jeunes Français ou Européens qui mettent en acte ces textes appris en commettant des attentats terroristes, d’après les analyses théologico-politiques d’islamologues qui ont aujourd’hui le vent en poupe, comme à l’époque coloniale. En effet, les analyses théologico-politiques des islamologues actuels qui tendent à incriminer les textes fondateurs de l’islam — alors que les Français de confession musulmane sont soumis aux lois de la République et ne les remettent aucunement en cause —, ne font que reprendre les argumentaires des fonctionnaires-savants-experts des générations précédentes qui se prévalaient de l’incompatibilité avec la pleine citoyenneté de la loi islamique (charia) et du code du statut civil musulman pour justifier la nécessité de la réforme religieuse de l’islam. Or, si soumettre les sources de l’islam à la raison critique et à l’ijtihad, c’est-à-dire l’effort d’interprétation, s’avère d’une double nécessité nationale et internationale pour les sociétés musulmanes en mutation concernant la réforme des codes de statut civil et lois issues de la loi islamique, cette « relecture » ne se justifiait et ne se justifie en France que par l’objectif ancien et inavoué de la création d’un nouveau schisme en islam. Un schisme qui serait totalement intégré aux autres cultes chrétiens, à défaut d’une conversion des musulmans français au christianisme.

D’un autre côté, certains Français musulmans très pratiquants1 — en ce sens souhaitant se conformer à la lecture littéraliste des textes fondateurs dans leur vie quotidienne —, objets de la vindicte islamophobe et raciste, harcelés par les forces de l’ordre en particulier pour des questions vestimentaires dans l’espace public ces dernières années, répondent à cet état de fait par la hijra ou exode, c’est-à-dire un départ de la France, leur pays de naissance, pour aller s’installer et vivre dans un pays musulman. À l’instar des Algériens s’installant en Syrie, un territoire musulman entre 1908 et 19122, ceux d’aujourd’hui se dirigent vers le Maroc, pays musulman gouverné par un commandeur des croyants, où l’expression pluraliste des pratiques religieuses — des plus lâches au plus rigoristes — est acquise par le fait même de la suprématie religieuse du monarque sur toutes les autres.

Aujourd’hui comme par le passé, la politique musulmane de la France modèle les mises en représentation politiques et savantes des identités religieuses en France et dans le monde arabo-africain. Elle définit aussi la structuration et la non-structuration de l’islam en France, le liant indéfiniment aux questions géopolitiques et géostratégiques ainsi qu’aux questions des migrations nord-africaines, africaines et orientales. De fait, les solutions proposées par Manuel Valls et l’appel des Français et musulmans3, qui fait écho à celui des « musulmans évolués » d’Algérie comme on les appelait à l’époque coloniale, ne sont qu’un mauvais remake de cette sacrée mission civilisatrice des populations musulmanes.

1Il ne faut pas confondre ce phénomène de départs des Français musulmans avec celui des Français ou Européens qui ont islamisé la violence, la radicalité et partent vers la Syrie pour rejoindre les rangs de l’organisation de l’État islamique.

2La destruction des structures et institutions religieuses musulmanes et le sabotage quasi systématique de l’enseignement arabo-musulman et des associations cultuelles par les autorités françaises en Algérie avaient fini par pousser un certain nombre de notables mais aussi de jeunes Algériens musulmans à quitter leur pays pour migrer vers la Syrie ottomane. La hijra, émigration pour la foi, fut l’ultime arme politique des Algériens pieux pour faire valoir leurs droits au libre exercice de leur culte en Algérie française.

3« Nous, Français et musulmans, sommes prêts à assumer nos responsabilités », Journal du dimanche, 31 juillet 2016.

-

Les rebelles yéménites convoquent le parlement (El Watan.dz)

Un autre revers pour la coalition arabe

Lancée le 25 mars 2015, l’opération de raids aériens de la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite contre les rebelles houthis n’a pas atteint jusque-là son objectif. A savoir, chasser les Houthis, une minorité zaïdite d’obédience chiite, de la capitale Sanaa, qu’ils occupent militairement depuis septembre 2014 et rétablir le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié à Riyad.

Ces rebelles ont bravé encore ladite coalition en convoquant hier le Parlement. Avec la tenue de cette session, les rebelles souhaitent faire approuver par les députés la création, le 28 juillet, d’un «Conseil supérieur». «L’objectif» de cette instance consiste à «rassembler les efforts en vue de faire face à l’agression menée par l’Arabie Saoudite et ses alliés» et «gérer les affaires publiques aux niveaux politique, militaire, économique, administratif, social et en matière de sécurité», selon un communiqué des rebelles et le parti du Congrès populaire général (CPG) de l’ex-président Ali Abdallah Saleh.

Impasse

L’émissaire de l’ONU, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, qui a suspendu les pourparlers entre rebelles et gouvernement la semaine dernière, a décrit le conseil de gouvernance rebelle comme une violation des engagements pour un processus de paix. Le gouvernement yéménite a annoncé, le 31 juillet, avoir accepté un projet d’accord de paix proposé par l’ONU, mais les rebelles l’ont rejeté.

Il s’agit notamment du retrait dans un délai 45 jours des rebelles, le retrait des zones occupées depuis 2014, dont la capitale Sanaa, la restitution des armes lourdes à l’armée, la levée du siège des villes et la libération des détenus.

L’accord du gouvernement à ce plan est intervenu après une réunion à Riyad dirigée par le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, considéré comme l’autorité légitime par la communauté internationale.

Mercredi dernier, l’ONU et l’Iran se sont alarmés de la reprise des raids et des combats à grande échelle.

«Le secrétaire général de l’ONU est profondément inquiet des informations sur l’intensification des combats dans les provinces de Hajjah, Saada et Sanaa», a déclaré l’un de ses porte-parole. «L’escalade aggrave la situation humanitaire et les souffrances du peuple yéménite». L’Iran a dénoncé l’«inaction» de la commu- nauté internationale face aux «atrocités que font subir les Saoudiens au peuple yéménite». Le ministère des Affaires étrangères à Téhéran a appelé l’ONU et les pays fournisseurs d’armes à l’Arabie Saoudite à entreprendre des «efforts effectifs pour arrêter ces attaques et prendre les mesures nécessaires pour protéger les civils».

La veille, le département américain de la Défense avait annoncé que les Etats-Unis allaient vendre à l’Arabie Saoudite des chars, véhicules blindés, mitrailleuses lourdes et munitions, représentant un contrat de 1,15 milliard de dollars.

Conformément à la procédure américaine en la matière, c’est le département d’Etat qui a approuvé cette vente d’équipements à Riyad, contrat qui sera concrétisé par le feu vert technique du Congrès, selon un communiqué du Pentagone. «Cette vente, telle qu’elle est proposée, contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des Etats-Unis en permettant d’améliorer la sécurité d’un partenaire régional stratégique qui a été et qui continue d’être un acteur leader pour la stabilité politique et les avancées économiques du Moyen-Orient», a indiqué l’Administration américaine.

Depuis 2004, les Houthis mènent la guerre au pouvoir central de Sanaa. Jusqu’en 2010, six guerres ont eu lieu entre les deux belligérants. Le président de l’époque, Abdallah Saleh, les justifie par le fait que les Houthis veulent rétablir l’imamat aux dépens de la République. Le Qatar propose ses bons offices pour trouver une issue au conflit. Cependant, la médiation de 2007, suivie d’un traité en février 2008, n’a pas empêché la reprise des combats en avril de la même année.

De son côté, Riyad est intervenu militairement en novembre 2009 à Saada, bastion des Houthis, une ville située à ses frontières. En août 2010, un autre traité a été signé à Doha entre le gouvernement et les insurgés. Après le départ de Abdallah Saleh du pouvoir, ils poursuivent leur guerre contre les nouvelles autorités de Sanaa. En la circonstance, les partisans de l’ancien président deviennent les alliés des Houthis.

Amnay idir 14.08.16

http://www.elwatan.com/international/un-autre-revers-pour-la-coalition-arabe

Lire aussi:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Houthis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection houthiste_au_Yemen

Qui sont les Houthis, ces rebelles qui bouleversent la donne au Yémen ?

Non, tous les Houthis du Yémen ne sont pas chiites (et autres erreurs)

Lien permanent Catégories : Arabie Saoudite, Berbères, Kurdes...(minorités nationales), Religions, YemenOman 0 commentaire -

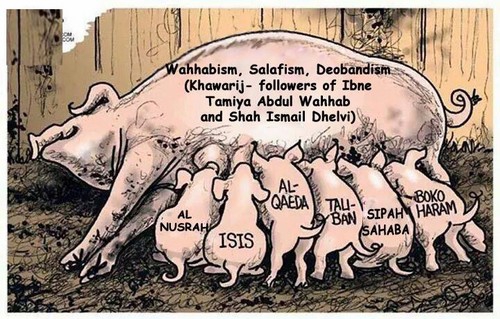

Liban: un état des lieux du salafisme (Cetri.be)

Caricature... chiite!

D’abord implanté à Tripoli, le courant salafiste a progressivement pris de l’ampleur au Liban tout au long des années quatre-vingt-dix. A partir de 2005, toutes les expressions salafies ont voix au chapitre. Romain Caillet explique à Religioscope l’évolution et la situation du salafisme au Liban.

Salafisme, ou Salafiyyah, désigne une idéologie et un ensemble de mouvements sunnites islamiques modernes, de tendance littéraliste et puritaine, apparus dans la deuxième moitié du 19ème siècle en réaction à la propagation des idées européennes. Ce courant de pensée, recouvrant des mouvements aussi divers que le wahhabisme saoudien, des groupes jihadistes ou encore des tendances « légitimistes » (madkhalisme), appelle à la restauration d’une authenticité islamique par l’adhésion stricte aux principes et pratiques des textes et enseignements originaux.

Religioscope Peut-on dresser une brève chronologie de l’implantation du salafisme au Liban ? Quelles ont été ses figures clefs ? Quel est la trajectoire historique du salafisme dans ce pays ?

Romain Caillet - Au Liban, le salafisme est d’abord apparu à Tripoli, ville où a grandi le théologien réformiste Muhammad Rashîd Ridâ (1865-1935), dont la revue al-Manâr, publiée au Caire, influencera le shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî (1914-1999), l’un des trois pères fondateurs du salafisme contemporain. Al-Albânî résidera lui-même plusieurs mois au Liban. Cependant, c’est un certain Sâlim Shahâl (1922-2008) qui fut le véritable fondateur du courant salafi au pays du Cèdre. Décédé à l’âge de 86 ans et formé par les oulémas de Médine, Salîm Shahâl fonde à son retour d’Arabie saoudite le groupe Shabâb Muhammad (« jeunes de Muhammad ») qui constitue la première formation salafie au Liban. Plusieurs personnalités de Tripoli, qui s’illustreront par la suite sur la scène islamique locale, notamment le shaykh Sa’îd Sha’bân (1930-1998), adhèrent alors à cette organisation, qui prendra par la suite le nom de « regroupement des musulmans » (Jamâ’at muslimûn), sans toutefois parvenir à incarner un véritable mouvement populaire.

Au milieu des années quatre-vingt, dans le contexte de la guerre civile libanaise, le fils de Sâlim Shahâl, prénommé Da’î al-Islâm, revient diplômé de l’Université islamique de Médine et en 1992 succède à son père vieillissant à la tête du salafisme tripolitain, toujours balbutiant à cette époque.

Tout au long des années quatre-vingt-dix, en fonction des aléas de la politique internationale et de l’état des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite, qui finance une partie des instituts salafis de Tripoli, et le régime syrien de Hafez Al Assad, dont l’armée occupe la capitale du Nord-Liban depuis 1985, le courant salafi prend progressivement de l’ampleur dans tout le pays. A partir de mars 2005, le départ des troupes syriennes, qui marque la fin du « protectorat » syrien sur le Liban, annonce une nouvelle ère pour les tenants du salafisme au pays du Cèdre. Avec l’avènement de la liberté d’expression au Liban, ce n’est plus seulement le salafisme inclusif et pragmatique de Da’î al-Islâm Shahâl qui a droit au chapitre mais toutes les expressions salafies, y compris celle du courant jihadiste, dont les partisans libanais expatriés à l’étranger sont sur le chemin du retour.

Durant l’été 2005, quelques mois après le départ du dernier soldat syrien présent au Liban, le très médiatique Omar Bakri [1] , lassé du harcèlement policier dont il fait l’objet en Grande-Bretagne, décide de s’installer définitivement au Liban, dont il est d’ailleurs originaire.

Un an plus tard, en 2006, c’est le shaykh Sâlim ar-Râfi’î, considéré comme le chef de file du salafisme en Allemagne, et auteur d’ouvrages recommandés par le plus prestigieux des oulémas saoudiens, l’ancien Grand Mufti ’Abd al-’Azîz b. Bâz (1912-1999), qui fait son retour à Tripoli, dont il deviendra l’une des personnalités les plus influentes.

Comment se structure le salafisme au Liban ? Et peut-on parler d’un salafisme libanais ?

Romain Caillet - Pour des raisons liées à l’histoire particulière de ce pays, qui a connu une longue guerre civile de 1975 à 1990 et conserve une certaine culture des armes, toutes les composantes de l’islamisme au Liban sont, peu ou prou, militarisées. Les salafis libanais, dans toute leur diversité, n’échappent pas à cette règle et ses principaux leaders disposent de services de sécurité solidement armés, à l’instar des principaux hommes politiques libanais. C’est peut-être ce contexte libanais particulier qui explique l’absence, ou la faiblesse, des principaux courants salafis quiétistes présents dans le monde arabe, et largement majoritaires en France, notamment les partisans de Rabî’ al-Madkhalî, qui prône la soumission politique aux pouvoirs autoritaires, pour peu qu’ils s’affilient vaguement à l’islam. Ce courant, opposé à la quasi-totalité des luttes armées menées actuellement dans le monde musulman, représente donc une offre identitaire peu attrayante pour la jeunesse sunnite, en concurrence directe avec les jeunes chiites libanais, dont l’appartenance au camp du Hezbollah, celui de la « résistance », légitime leur usage des armes dans l’espace public.

Sans être majoritaire, le courant jihadiste est donc assez populaire dans les milieux salafis libanais, naturellement plus enclins à la rébellion qu’à la docilité. C’est toutefois un compromis entre ces deux lignes politiques, salafis quiétistes contre jihadistes, qui représente à mes yeux la spécificité du salafisme libanais. Son influence sur la population était toutefois restée restreinte, voire relativement marginale, jusqu’à l’émergence spectaculaire du shaykh Ahmad al-Asîr [2] à la faveur de la révolution syrienne et de la vacance du leadership sunnite au Liban. En l’espace d’un an et demi, cet imam de la mosquée Bilâl b. Rabbâh, située dans la commune de ’Abrâ, à l’est de Saïda, la capitale du Sud-Liban, est parvenu à fédérer autour de sa personne plusieurs milliers de militants déterminés.

L’affrontement entre l’armée et Fatah al-islam (un groupe salafi jihadiste mené par Sheikh Shaker al-Abssi) à Nahr al Bared en 2007 a été un tournant : le salafisme au Liban est entré sur le devant de la scène et cela a été perçu comme une menace par de nombreux libanais. Comment les différents courants salafistes au Liban se sont-ils positionnés lors de ces affrontements ?

Romain Caillet - Cet affrontement, qualifié dans les milieux jihadistes les plus radicaux de « bataille des 200 », en référence au nombre restreint de jihadistes, retranchés dans le camp de Nahr al-Bared, vidé de ses habitants, qui pendant plus de trois mois parvinrent à tenir tête à l’armée libanaise. A posteriori, ce déséquilibre des forces démontre avant tout l’isolement de Fath al-Islam, qui ne reçut aucun soutien de la part de la population sunnite du Liban, pas même des jihadistes.

Comment expliquer cet isolement ? Si le refus de l’islamisme radical, par une part non négligeable des Libanais de confession sunnite, constitue une première piste de réflexion, celle-ci n’explique pas l’inaction de l’ensemble des courants salafis, y compris les milices jihadistes basées dans les autres camps de réfugiés palestiniens, durant les combats. Cette absence de réaction s’explique selon moi par les nombreuses suspicions entourant l’apparition de Fath al-Islam, composée en partie de militants jihadistes ayant été libérés « opportunément » des geôles syriennes avant de rejoindre le territoire libanais, où ils bénéficièrent du soutien logistique de Fath al-Intifada, une structure palestinienne inféodée aux services secrets syriens [3] .

Conscients de la volonté du régime de Damas de se venger de ses adversaires politiques, qui deux ans plus tôt avaient mis un terme à son protectorat sur le Liban, nombre d’observateurs en conclurent que ces militants jihadistes étaient au mieux manipulés, au pire des agents infiltrés dans les rangs des sunnites, pour mieux les discréditer en perpétrant des attentats sur le sol libanais. Cette hypothèse s’est largement vérifiée après que des membres de Fath al-Islam aient assassiné plusieurs soldats libanais, en majorité de confession sunnite, avant de commettre un attentat à la voiture piégée dans le quartier sunnite de Verdun à Beyrouth, suivi d’une explosion dans le parking du centre commercial ABC, situé à Ashrafieh le bastion chrétien des Forces libanaises, adversaires résolus du régime des Assad au Liban.

Enfin, sur le plan politico-théologique, de nombreux membres de Fath al-Islam furent accusés de dérives extrémistes (al-ghûluw fî takfîr), voire d’appartenir à la secte hétérodoxe des Kharijites (khawârij). Ces accusations furent non seulement prononcées par des salafis quiétistes, chose relativement banale, mais également par des jihadistes libanais, sympathisants d’al-Qaïda, ce qui en dit long sur la façon dont Fath al-Islam fut marginalisé au Liban.

Quels sont les lieux où ce mouvement se développe ? Et qu’est-ce que cette géographie nous révèle ?

Romain Caillet - Sans surprise, le salafisme libanais se développe avant tout dans les régions où la démographie sunnite est majoritaire.

Au Nord du pays, la ville emblématique de Tripoli, berceau du salafisme au Liban, demeure toujours son principal bastion. C’est dans cette région du Nord-Liban, qui s’étend des faubourgs du sud de Tripoli jusqu’à la plaine du ’Akkar frontalière de la Syrie, que se concentrent les forces vives du sunnisme militant mais aussi le plus fort taux de pauvreté du Liban qui, contrairement à une idée reçue, est plus élevé que dans le sud du pays, à dominante chiite, ayant pourtant subi près de vingt ans d’occupation israélienne.

Une photo de la place an-Nûr à Tripoli où l’on peut lire en arabe : « Tripoli, la citadelle des musulmans vous souhaite la bienvenue » avec deux drapeaux noirs qui encadrent le nom d’Allah écrit en arabe.

A Beyrouth, l’absence de leader salafi charismatique avait laissé un vide qui est en train d’être comblé par le phénomène Ahmad al-Asîr, dont les portraits commencent à s’afficher dans les quartiers populaires de la capitale libanaise. Au-delà de l’axe Beyrouth-Saïda, Ahmad al-Asîr compte aujourd’hui de nombreux soutiens dans la Bekaa, à l’Est du Liban, capables d’organiser, en coordination avec ses partisans dans la capitale et à Tripoli, des manifestations musclées et d’importants blocages de la circulation, téléguidés depuis sa mosquée de Saïda, grâce à la puissance des réseaux sociaux. Afin de prendre la mesure de son influence sur les réseaux sociaux, rappelons que la page officielle d’Ahmad al-Asîr sur Facebook a désormais dépassé les 300.000 abonnés [4].

L’Etat libanais est un label sous lequel le pouvoir se subdivise suivant des lignes politico-communautaires. Dans quelle mesure le système libanais influence les stratégies de prosélytisme des mouvements salafistes ? Se considèrent-ils comme les défenseurs du sunnisme au Liban ?

Romain Caillet - Tout d’abord rappelons que l’appellation salafie est (ré)apparue à l’époque contemporaine, notamment sous l’influence du shaykh al-Albânî, qui insistait pour se désigner comme tel, afin de se distinguer des autres courants s’affiliant au sunnisme, qu’il s’agisse de mouvements islamistes tel que celui des Frères Musulmans ou des confréries soufies jugées déviantes. Dans leur représentation de l’islam, les salafis se voient comme l’élite du peuple sunnite, dont ils entendent être les guides mais aussi les garants de sa dignité et ses intérêts politiques. Si le prosélytisme strictement religieux des salafis s’exprime dans un cadre plus étroit au Liban qu’ailleurs dans le monde arabe, notamment en raison de la nature multiconfessionnelle du pays du Cèdre, leur prosélytisme politique vise un public beaucoup plus large.

Contrairement au clivage politique traditionnel, opposant « islamistes » et « laïcs » dans la plupart des pays arabes, la vie politique libanaise s’organise autour du clivage sunnites/chiites, à tel point que même les formations politiques chrétiennes se positionnent implicitement par rapport à ce clivage. Un bourgeois occidentalisé de Beyrouth, de confession sunnite, se sentira paradoxalement plus proche d’un imam salafiste de Tripoli, sous réserve que celui-ci ne soit pas sur une ligne explicitement jihadiste, plutôt que d’un homme d’affaires chiite, non pratiquant, lié à la coalition du 8 mars, dominée par le Hezbollah et favorable au régime de Bachar Al Assad.

Le salafisme est souvent perçu comme un mouvement largement apolitique. Cependant, du Yémen à la Hollande, les différentes réalités dans lesquelles ces mouvements évoluent les a souvent forcé à participer à la chose politique, de façon directe ou détournée. Quant est-il du salafisme libanais ? Se politisent-ils en suivant les lignes de partage libanaises traditionnelles ?

Romain Caillet - Je ne suis pas convaincu que la majorité des salafis, toutes tendances confondues soient véritablement apolitiques. Hormis les tenants du courant madkhaliste qui, avant les révolutions du « printemps arabe », avaient systématiquement pris fait et cause en faveur de la plupart régimes autoritaires du monde arabe, ce qui in fine accuse un positionnement politique, la plupart des acteurs de la scène salafie évitèrent d’investir le champ politique par précaution plus que par conviction. A titre d’exemple, si les salafis égyptiens, plutôt sur une ligne inclusive, refusèrent de présenter des candidats lors des consultations électorales se déroulant sous l’ère du régime de Hosni Moubarak, ce fut davantage par pragmatisme, face à un système politique verrouillé, que pour de réelles raisons dogmatiques. Sur la base de ce constat, j’ai été l’un des premiers observateurs à prévoir [5], au lendemain de la chute du régime Moubarak, l’entrée en politique des salafis égyptiens. Très peu de gens croyaient à cette politisation du salafisme en Egypte.

Pour revenir au Liban, une réforme électorale est en cours qui, si elle devait être adoptée, favoriserait les candidats d’obédience islamiste tels que les Frères Musulmans, voire les salafis s’ils venaient à former un parti politique, malgré l’opposition actuelle d’Ahmad al-Asîr à un tel projet. Auparavant, les salafis libanais avaient tendance à s’aligner sur les positions de la coalition du 14 mars, qui réclame notamment le démantèlement de l’arsenal du Hezbollah et soutient le mandat du Tribunal Spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) chargé d’enquêter sur le meurtre de Rafiq Hariri, ancien premier ministre du Liban assassiné dans un attentat le 14 février 2005.

Si le démantèlement de l’arsenal du Hezbollah fait quasiment l’unanimité dans les milieux salafis, c’est notamment l’une des principales revendications du shaykh Ahmad al-Asîr, le TSL, provisoirement oublié depuis l’arrivée au pouvoir du Hezbollah en janvier 2011, était toutefois loin de susciter une adhésion franche et entière des salafis libanais. Peu enclins à s’en remettre à un tribunal séculier, qui plus est formé par l’ONU, les salafis libanais se sont pourtant abstenus de le condamner ouvertement, afin de ne pas froisser leurs partenaires du Courant du Futur, ni leurs bailleurs de fonds saoudiens. Du côté des jihadistes, seul Omar Bakri dénonça explicitement le TSL comme un tribunal séculier contraire à la loi islamique, auquel chaque musulman devait s’opposer. Arrêté, vraisemblablement sur ordre de Saad Hariri, alors premier ministre du Liban, après avoir été condamné en novembre 2010 par un tribunal militaire à la prison à perpétuité, Omar Bakri fut libéré, moins de deux semaines plus tard, grâce à l’intervention du Hezbollah auprès des autorités judiciaires.

Reconnaissant envers ceux qui l’avaient sorti de prison, Omar Bakri remercia Hassan Nasrallah d’avoir répondu à son appel lancé quelques jours avant son arrestation. Au cours des mois qui suivirent sa libération, Omar Bakri participa à plusieurs émissions télévisées, retransmises sur des chaînes proches du Hezbollah. Lors de ses interventions, Omar Bakri justifia religieusement son refus du TSL, dont le verdict, s’appuyant sur des lois impies, serait forcément contraires à la loi islamique. Il déclara enfin être opposé au désarmement de la « résistance », c’est-à-dire du Hezbollah, au nom de la solidarité contre « l’ennemi sioniste ». Devenu un compagnon de route inattendu du Hezbollah, Omar Bakri ira jusqu’à assister à un meeting retransmettant un discours de Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Cette alliance, au premier abord contre-nature, entre le jihadiste Omar Bakri, ayant trouvé un « protecteur » capable de tenir tête à Saad Hariri, et le parti chiite pro-iranien, à la recherche de partenaires salafis crédibles, aurait pu se prolonger si elle n’avait pas été progressivement rompue par le soutien indéfectible du Hezbollah au régime alaouite de Bachar Al Assad. Aujourd’hui, plus de deux ans après les débuts de la révolution syrienne, Omar Bakri est revenu à une ligne plus agressive envers le Hezbollah, soutenant ouvertement le mouvement d’Ahmad al-Asîr au Liban et bien entendu le principal mouvement jihadiste en Syrie, Jabhat an-Nusra, dont il envisage l’émergence à Tripoli et dans sa région.

Les envolées anti-Hezbollah du Sheikh Ahmed al-Assir, un salafiste de la ville de Sidon, lors du rassemblement du 4 mars sur la Place des Martyrs à Beyrouth, ont été interprétées comme le signe d’une réaction sunnite face à la déréliction politique du mouvement du 14 mars. Le salafisme devient-il un refuge pour les « dépossédés » (politiques) sunnites au Liban ?Romain Caillet - Le rassemblement du 4 mars 2013, organisé au centre-ville de Beyrouth, avait pour but de réclamer la libération des détenus islamistes, estimés à environ 480 individus, incarcérés depuis bientôt de sept ans à la prison de Roumieh, située au Nord-Est de Beyrouth, que certains observateurs surnomment le « Guantanamo du Liban ». La plupart de ces détenus ont été arrêtés dans le contexte de l’affaire « Fath al-Islam » et depuis n’ont toujours pas été jugés, ni donc condamnés, ce qui explique la comparaison faîte avec le symbole des dérives de la guerre contre le terrorisme menée par l’administration américaine.

La prise de parole d’Ahmad al-Asîr à l’occasion de ce rassemblement marque selon moi un tournant dans sa stratégie politique. Jusqu’ici Ahmad al-Asîr s’était en effet montré très discret dans son soutien à une cause trouvant relativement peu d’échos au sein de la population libanaise, y compris dans la communauté sunnite, contrairement à la contestation de l’arsenal du Hezbollah ou au soutien à la révolution syrienne. Je pense donc que cette présence s’inscrit dans une stratégie d’établissement du leadership d’Ahmad al-Asîr sur l’ensemble de communauté sunnite du Liban. Après avoir gagné la sympathie des milieux populaires sunnites non-islamistes, traditionnellement lié au Courant du futur, la formation politique dirigée par Saad Hariri, il souhaite désormais obtenir la reconnaissance d’une partie des jihadistes libanais, premiers concernés par la cause des détenus islamistes de Roumieh.

En dénonçant l’injustice du « deux poids deux mesures » pratiquée par l’Etat libanais, qui incarcère sans jugement les uns, jihadistes de confession sunnite, tandis qu’elle ferme les yeux sur les assassinats commis par les autres, membres du Hezbollah chiite, Ahmad al-Asîr a ainsi souligné la faillite politique de la communauté sunnite au Liban. Ce slogan de « la communauté vaincue » (at-tâ’ifa al-mahzûma) fait, comme vous le sous-entendez dans votre question, étrangement échos à celui des « dépossédés » (mahrûmîn) ou des « déshérités », popularisé quarante ans plus tôt par l’imam Moussa Sadr, qui émancipa et unifia politiquement les chiites du Liban. C’est dans cette perspective, qui mêle sentiment d’humiliation et volonté de revanche, qu’il faut comprendre le sens de « la révolution de la dignité » (thawrat al-karâma) prônée par Ahmad al-Asîr, dont l’objectif est de mettre fin aux injustices subies, selon lui, par la communauté sunnite au pays du Cèdre.

Est-il légitime de penser que la montée du salafisme politisé au Liban, à l’exemple de Sheikh Ahmed al-Assir, est le résultat de la faiblesse politique du mouvement du Futur, mené par Hariri fils ? Quel est l’impact de l’affrontement régional entre acteurs sunnites et chiites sur la trajectoire du salafisme au Liban et de la révolution syrienne ?

Romain Caillet - Au-delà de son absence physique du territoire libanais, l’affaiblissement politique de Saad Hariri, qui réside actuellement entre Paris et Riyad, se mesure notamment dans la ville de Beyrouth, où son portrait est de moins en moins affiché dans les quartiers qui lui était jadis totalement acquis. A contrario, les effigies d’Ahmad al-Asîr ont surgit dans plusieurs rues de Tarîq al-Jadîda, le principal bastion sunnite de la capitale libanaise, où les bannières noires commencent peu à peu à remplacer les drapeaux bleus du courant du futur de Saad Hariri. Cette expansion iconographique de l’imam de Saida a été concomitante à la confessionnalisation de la révolution syrienne, dont les revendications parfaitement universelles de « liberté » et de « dignité », étaient pourtant parfaitement acceptables pour les autres communautés.

Contrairement à leurs coreligionnaires libanais, nombre de Syriens, qui se définissaient auparavant comme citoyens ou simples musulmans, sans appartenances particulières, se sont découverts « sunnites » au cours de la révolution. Ainsi, le fameux slogan « ash-Sha’b as-Sûrî wâhid » (le peuple syrien est uni) fut, devant la sauvagerie de la répression, remplacé par « ad-Dâm as-Sûrî wâhid » (le sang syrien est un) avant que les manifestants, outrés du soutien des minorités au régime, ne finissent par scander à Daraya en mai 2012 « ad-Dâm as-Sunnî wâhid » (le sang sunnite est un) .

Ce dernier slogan est aujourd’hui repris par la chaîne satellite égyptienne Safâ TV, initialement spécialisée dans la réfutation exclusivement théologique du chiisme mais qui, depuis les débuts du printemps arabe, donne aujourd’hui une dimension géopolitique à la plupart de ses émissions, ce qui la différencie de sa principale concurrente saoudienne Wisâl TV, plus centrée sur la théologie. Outre les révolutions syrienne et désormais irakienne, l’actualité au Yémen et au Bahreïn, avec bien entendu une lecture sunnite des événements, y est analysée par des universitaires et des intellectuels islamistes, tels que le sociologue Akrâm al-Hijâzî. Une attention particulière est enfin accordée aux minorités sunnites d’Iran, au Baloutchistan et dans l’Ahwaz, dont les habitants sont présentés comme des populations opprimés par le régime des Ayatollah.

Face à l’émergence de ce bloc sunnite, la crainte d’un retour à la marginalité politique pour les chiites de la région pousse le régime iranien ainsi que d’autres acteurs politico-religieux à intervenir directement dans le conflit syrien, aux côtés des forces du régime alaouite. Plus radicaux que les miliciens du Hezbollah, dont la présence sur le terrain n’est plus ignorée par personne, les volontaires irakiens viennent récemment de former à Damas la brigade Abû-l-Fadl al-’Abbâs, regroupant des combattants fondamentalistes chiites de diverses nationalités, dernier épisode de l’internationalisation du conflit.